ヘルスケア最新情報TOPIX「介護編」 2018.11月号

「助成金や介護ロボットを活用した労働環境の改善策」

今月号では、厚労省が2017 年2 月に公表した「介護労働者の労働条件の確保・改善のポイント」をもとに、2019 年4 月に迫った働き方改革への対応も念頭に入れて「Ⅰ.介護職員に対する労務管理の必要性とポイント」を確認し、「Ⅱ.助成金や介護ロボットを活用した労働環境の改善」について整理します。

介護事業所等における人材確保等の対策に速効薬はありませんが、労務管理の基本的な事項を実践して足場を固めることが何よりも重要です。本編は雇用関係助成金や介護ロボットなどを活用した人材育成、定着率の向上を図る労働環境の改善策としてご活用頂ければ幸いです。

【確認keyword】

「労働環境改善に向けた労務管理のチェック」「2019年4月施行働き方改革への対応」「雇用関係助成金等の活用」「介護ロボットによる介護報酬上の人員配置の緩和措置」

[Ⅰ]介護職員に対する労務管理の必要性とポイント

■介護職員に対する労務管理の問題点と必要性

今般、高齢化の進展に伴って介護ニーズが年々増加する中で、介護サービスの提供を担う人材の確保と育成が大きな課題となっています。人材確保の大きな障壁となり、高い離職率に起因する介護職員の賃金が低い等の処遇は、その問題点を解決するため、2009 年度より現在に至るまで介護職員処遇改善交付金及び介護職員処遇改善加算による政策的補填および介護報酬上の評価が進められている状況です。

一方では、やりがいを求めて現在の仕事を選んでいる介護職員が多い中で、介護事業所等における労働環境の未整備により、労働基準法違反が指摘される割合が他業種に比べて高いとも言われています。とりわけ訪問介護のように単独で利用者宅を訪問し、介護に従事するという特徴的な勤務形態の訪問系サービスでは、その勤務状況を把握しづらい等の状況があることから、労務管理に対するより一層の理解とコンプライアンスを徹底した取り組みが求められている状況です。訪問系サービス事業所は収入に対する人件費割合が高く収支額が低いため、十分な推進が図られていない現状となっていますが、訪問系サービスに限らず、介護事業全般において、魅力ある職場の構築と同時に、労働環境の改善が最優先で取り組むべき重要な課題となっています。

こうした背景の下、厚労省は介護職員の労働条件の確保・改善に向けた通知や事務連絡、さらには普及啓発のためのパンフレットの発行を通して、介護事業特有の勤務実態等を十分に考慮した労働条件改善の働きかけや周知を行ってきました。介護事業所等においては2017 年2 月に作成された「介護労働者の労働条件の確保・改善のポイント」をもとに、最低限対応すべき労務管理の基礎固めを行ったうえで、2019 年4 月に施行となる働き方改革関連法に対応していくことが大切です。

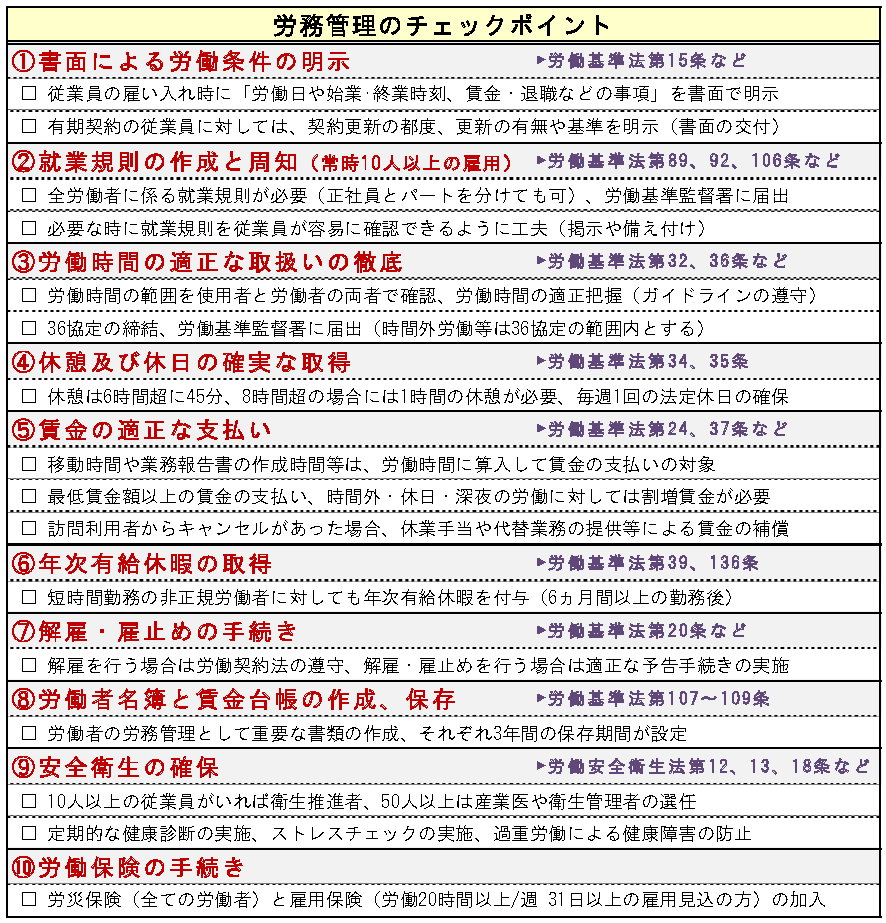

■労務管理に関するチェックポイントと働き方改革への対応

まずは、現状確認として下記の10 項目の基本的な労務管理の状況をチェックし、労働環境の改善点を洗い出していきましょう。

加えて、確認しておきたい労務管理のトレンドは、働き方改革により原則月45 時間、年360 時間(繁忙期は月100 時間未満、年間720 時間)の「時間外労働の上限規制」が資本金5,000 万円以下、常用社員100 人以下(いずれも企業単位)の中小企業では2020 年4 月1 日、それ以外は2019 年4 月1 日から適用となる点です。この他、2019年4 月1 日には「年次有給休暇の最低5 日消化、年次有給休暇管理簿の作成」や「労働時間の状況の把握」のほか、労働者50 人以上の事業場における残業が月100 時間超の「労働者氏名を産業医に報告」することが義務化されます。経営者はこうした働き方改革への対応も念頭に入れて、労働環境の改善に取り組んでいくことが不可欠です。

[Ⅱ]助成金や介護ロボットを活用した労働環境の改善

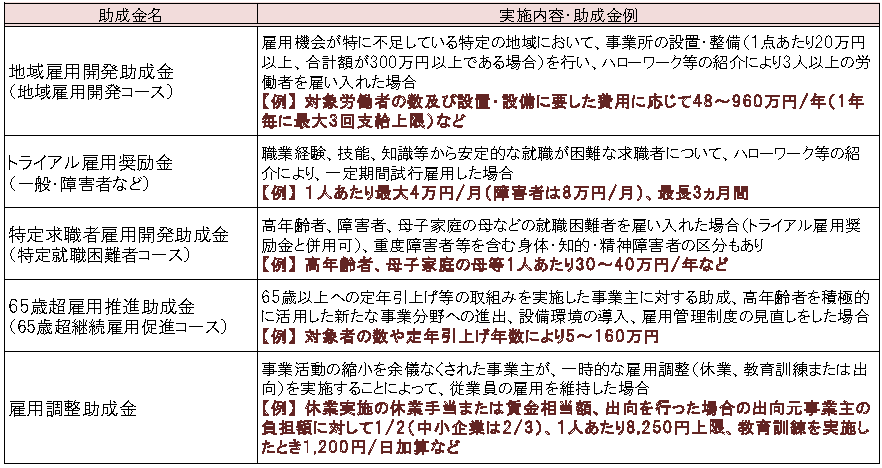

■雇用関係助成金の活用、主な助成金の確認

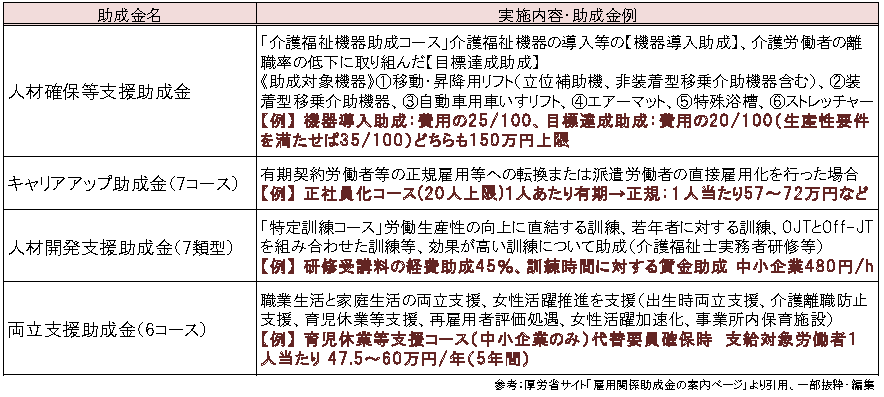

介護事業(特に中小企業)では、従業員の雇用に関係する助成金が充実しているため、要件を満たせば積極的に活用していきたいものです。例えば、「人材確保等支援助成金」は介護ロボットの導入に連動した仕組みとなっているため、助成金の金銭的支援を得つつ、ロボット導入による労働環境の整備を同時に実現できるメリットがあります。言うまでもなく助成金ありきではなく、計画的な人事戦略の一助として制度を活用することが大切です。下表は厚労省の主だった「雇用関係助成金」を抜粋・要約した一覧であり、2018 年度予算により名称や要件、助成額が変更された項目もあります。申請をご検討の際には、詳細な要件を確認したうえで労働局に相談しましょう。

■ 従業員を雇い入れたい・調整したい場合

■ 従業員の能力を高めたい・職場環境を整備・改善したい場合

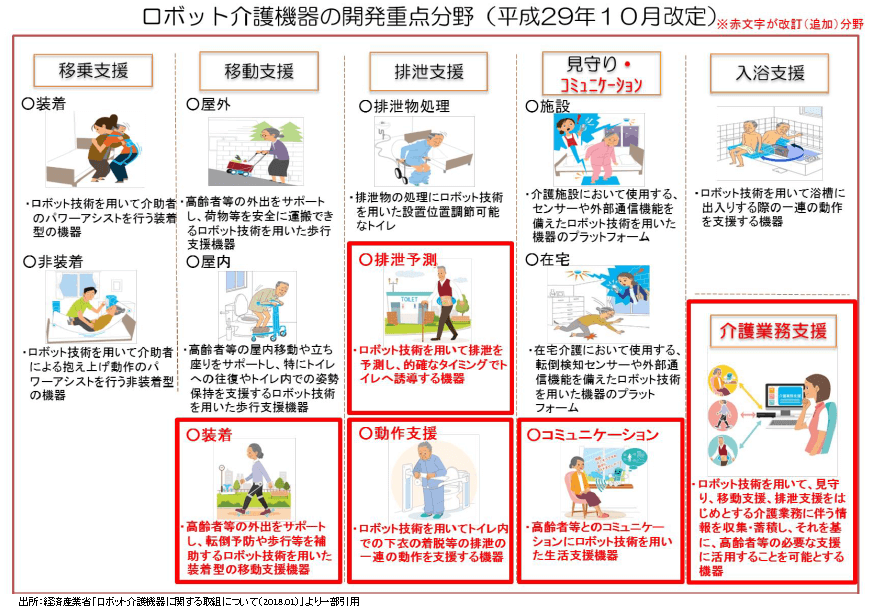

■人員配置基準の緩和や助成金等により普及が進む介護ロボット

政府による介護ロボットの推進では、「ロボット新戦略(2015 年2 月)」や「未来投資戦略2017(2017 年6 月)」に基づき、利用者の生活の質の維持や向上、介護者の負担軽減を目指し、現場ニーズに即した実用性の高い介護ロボットの開発が進められています。開発重点分野は移乗支援や移動支援、排泄支援、見守り・コミュニケーション、入浴支援、介護業務支援など多岐に渡り、2017 年10 月の改訂以降、6 分野13 項目に拡張されています(下図)。

こうした政府の方針の中、介護報酬上における介護ロボットの評価の先駆けとして、2018 年度改定において特別養護老人ホーム等の業務の効率化等を図る観点から「見守り機器」の導入による「夜勤職員配置加算の要件緩和」が盛り込まれました。入所者数の15%以上の「見守り機器」を設置すれば、本来の夜勤職員の最低基準+1 名分の人員配置を+0.9 名分に低減できるわずかな人的配置の緩和であるものの、それ以上に夜勤職員の負担軽減やストレス緩和といった効果が期待できます。

今後も介護機器の技術開発が進み、他の機器が介護報酬上の評価に盛り込まれることも十分に考えられるため、人材不足を補う手立てやサービスの効率化などの期待効果を勘案しながら導入を検討することが大切です。この他、雇用関連助成金や介護報酬以外にも、地域医療介護総合確保基金や各自治体独自の「介護ロボット導入支援事業(補助金)」を活用して導入することも可能です。公募の有無も含めて補助額・補助率等は各自治体により異なるため、導入を検討の際には周辺情報を確認しましょう。

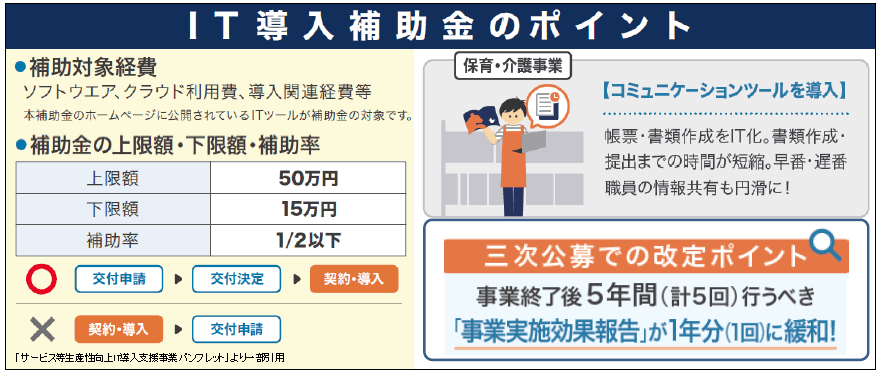

■介護機器に関するIT 導入補助金の活用

最後に、介護ロボットの開発重点分野「介護業務支援」や「コミュニケーション」に該当する補助金を確認します。経産省による2017 年度補正予算を活用したサービス等生産性向上IT 導入支援事業の「IT 導入補助金」の三次公募は11 月19 日までとされています。この補助金では、介護事業所等における書類作成・提出の時間短縮を支援する帳票・書類作成のIT 化や、早番・遅番職員の情報共有ソフトなどの導入が適用となります(下図)。対象品目は補助金の基準を満たした機器が各種ラインナップされ、補助金はシステム導入費用の上限50 万円、下限15 万円、補助率1/2 以下となり、一定の事業者負担を要し、交付申請後に契約・購入する必要があります。申請は、経産省認定のIT 導入支援事業者(IT ベンダー等)が補助金交付や実績報告などの煩雑な手続きをサポートするため、初めてでも容易に申請できる仕組みとなっている点が特徴的です。

こうしたIT 導入が促進されている背景には、介護分野ではデータヘルス改革の一環で「科学的介護データ提供」が推進される中、介護事業所等における介護ロボットの活用やICT 対応により効率化を図ることができ、労働力不足を補う手立てとして有効だからです。ツール導入の検討にあたり、経営陣だけでは判断が難しい場合が多く、現場スタッフの意見を聴き入れることが大切であり、導入の有無に関わらず全員で話し合う時間を設けることができれば、とても有意義な機会として活用できるでしょう。

▼今月号の考察

今回は、介護経営に欠かすことのできない労務管理に関する基本事項とともに、働き方改革の適用時期や助成金および介護ロボットに関する最新動向を整理しました。国が推進する施策は経済的なメリットも期待できるため、積極的に活用していきたいものです。以上、今後の労働環境の改善や組織の体制整備に関するポイントとして、ご参考にして頂ければと思います。

・本資料は情報提供のみを目的としたものであり、いかなる取引の勧誘或いは取引を確認するものではありません。

・本資料に記載された内容は、現時点において一般に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づき作成されておりますが、当社はその正確性・確実性を保証するものではありません。また、ここに記載されている内容は、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。

・本資料のご利用並びに取り組みの最終決定に際しましては、ご自身のご判断でなされますよう、また必要な場合には顧問弁護士、顧問会計士などにご相談の上でお取り扱い下さいますようお願い致します。

・当社の承諾なしに、本資料の全部または一部を引用または複製することを禁じます。

■提供:株式会社 医療経営研究所