ヘルスケア最新情報TOPIX「介護編」 2018.12月号

「科学的介護の実現に関連する最新動向とポイント」

今月号では、科学的介護の実現に向けた政府や厚労省の検討会における審議動向をもとに、「Ⅰ.科学的介護の位置づけとデータベース構築の必要性」を整理し、「Ⅱ.介護データベース構築の最新動向とポイント整理」を確認していきます。科学的介護を含むデータヘルス改革は、介護事業者のみならず医療機関や薬局にも密接に関わり、さらには私たち一人ひとりの暮らしにも直結する医療・介護・健康情報の話題です。介護経営においては、急速に進むテクノロジーの進展を踏まえ、ICT 化対応の取り組みを強化していく必要性が増してきたといえるでしょう。

【確認keyword】

「データヘルス改革における科学的介護の位置づけ」「データベース構築のポイント」「介護保険総合データベース/VISIT/CHASE」「介護DBとNDBの連結によるデータ活用」

[Ⅰ]科学的介護の位置づけとデータベース構築の必要性

■2040 年を展望した医療・福祉サービスの改革

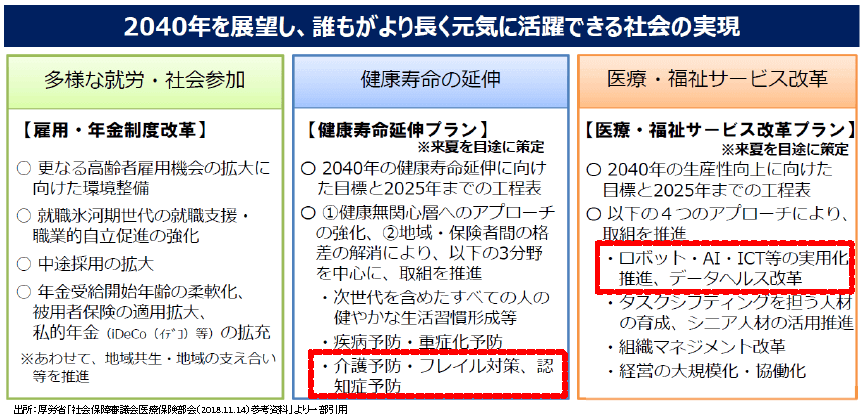

今般、2040 年には少子化による労働者人口の急減と高齢化に伴う医療・介護・福祉サービスの需要の増加が懸念されることから、安定的にサービスを提供する基盤づくりとして、マンパワーの確保や生産性の向上、働き方改革の推進が課題となっています。

政府は2040 年を展望した新たな社会の実現を目指して、「Society(ソサエティ)5.0」と呼ばれる第4 次産業革命を提唱し、AI・ロボット・ICT 等のテクノロジーの目覚ましい技術により、新しい価値やサービスを創出して人々の生活に豊かさをもたらすうえで欠かせない施策を掲げています(下図)。介護分野ではデータヘルス改革の一端で「科学的介護」の実現をテーマに、介護ロボットの活用やICT 化対応が推進されています。

■科学的介護の位置づけとICT 化対応の必要性

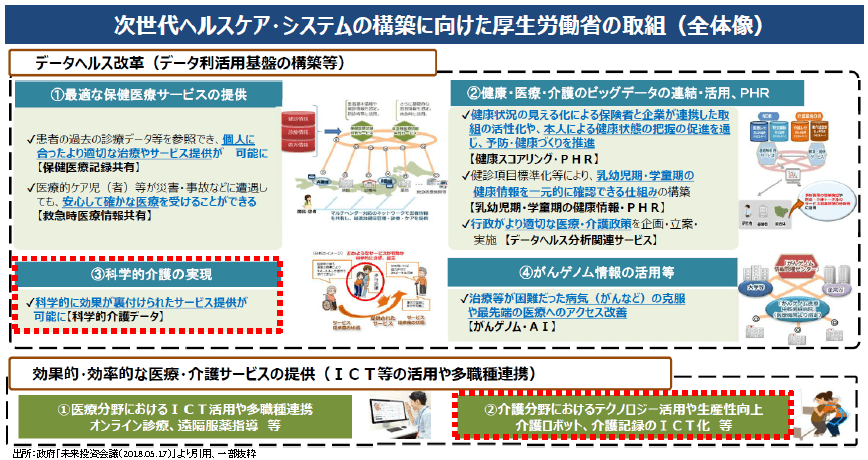

データヘルス改革では、次世代ヘルスケア・システムの構築を目指し、データ利活用基盤の本格稼働に向けて科学的介護が推進されています(下図)。科学的介護は「科学的に自立支援等の効果が裏付けられた介護」の略称であり、政府はその実現に向けて、科学的分析に必要なデータを新たに収集するデータベースの構築を目指しています。データベースは2020 年度に本格運用を開始し、2021 年度介護報酬改定に反映していく計画としています。

データベース構築に向けた大事な第一歩は、利用者に関する情報を介護事業者が電子化していくことであり、ここが源泉となる点に留意しなければなりません。そして、データベースの構築により、科学的介護の実現のみならず、介護事業所間や医療機関等、多職種との連携をはじめ生産性の向上に寄与していくことから、介護事業者に対して積極的なICT 化への対応が求められている訳です。

■科学的介護の実現に不可欠なデータ収集

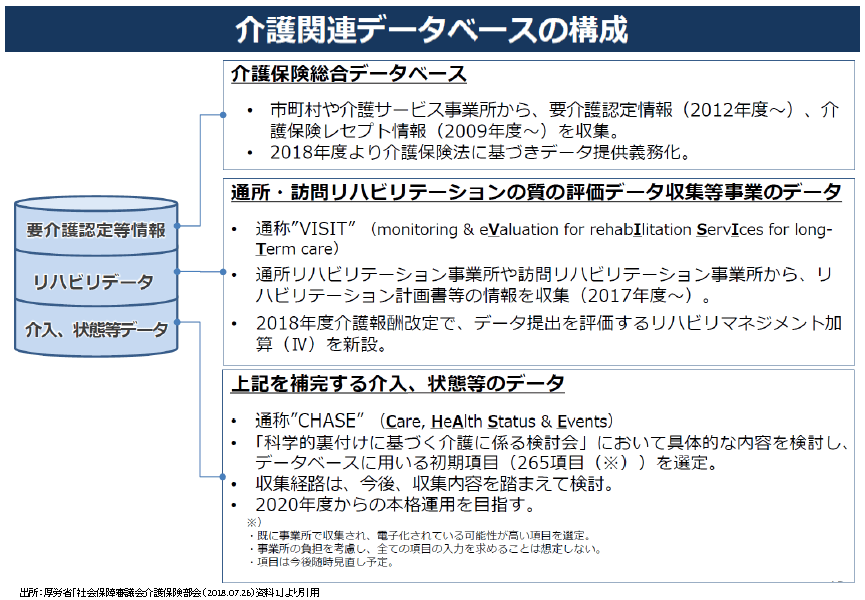

「科学的介護」に関わるデータの種類は「介護保険総合データベース(以下、介護DB に略」、「VISIT(ビジット)」、「CHASE(チェイス)」の3 つが設計され、いずれも介護事業所等の負担を考慮し、電子化して収集・提出しやすい項目が選定されています。

「介護DB」は、介護サービスの利用実態、要介護認定者の健康状態による必要な介護サービスの実態等を把握するための電子化した介護保険レセプトデータと要介護認定データを統合したデータベースであり、2018 年度にデータ提供が義務化されました。

「VISIT」は、通所・訪問リハビリのデータ収集事業として、各リハビリにおける計画書及びプロセス管理表のデータを蓄積するために設計され、2018 年度介護報酬改定においてリハビリマネジメント加算(Ⅳ)を新設して評価が開始されました。

「CHASE」は、介護保険サービス全般の提供内容と利用者に関する心身状態の変化・改善の関係性のデータを収集し、サービスの質や効果のエビデンス(科学的裏付け)を蓄積していく計画であり、2020 年度から本格運用が予定されています(下図)。

そして、データベースを構築して解析が進むことで、介護事業者のパフォーマンスの良し悪しは介護報酬上のアウトカム評価と保険者に対する評価(財政的インセンティブ)に反映される計画となっています。さらにデータ解析の結果次第では、介護報酬上の評価だけでなく、例えば人員基準の緩和など、各サービスの基準見直しを図る裏付けとして将来的に用いられる可能性がある点も押さえておきたいポイントです。また、科学的介護の実現では、介護ロボットの開発による経済的な効果と深刻な人手不足補うことが期待されている側面もあります。今後、介護ロボット導入に係る補助金の拡充や人員基準の緩和が様々なサービスに波及することも十分に想定されるため、人材確保の取り組みと並行して戦略的に導入検討を進めていくことも大切です。

介護事業者におけるICT 化対応の取り組みは、利用者のQOL に直結し、社会資源となる介護データを取扱う重要性を再認識しなければなりません。単なるシステムや機器の導入で片付けられる話ではなく、介護のICT 化やロボット等の推進により、介護現場の生産性向上や働き方改革の推進の一翼として活用していく視点で導入を判断するとよいでしょう。なお、データベースの構築により懸念される事項は、現場の人員配置やレセプト請求の実態が見える化される点です。精度の高い解析により、機械的にイレギュラー値をはじき出すことが容易になれば、これまで以上に不正請求などの労務や法務の監視が厳しくなることも予想され、コンプライアンスの徹底も必要になります。まさにICT 化への対応は介護事業所における喫緊の課題だといえるでしょう。

[Ⅱ]介護データベース構築の最新動向とポイント整理

■介護DB とNDB の連結によるデータ活用

ここでは、科学的介護の実現において不可欠な「介護保険総合データベース(以下、介護DB に略)」の最新動向を確認していきます。介護DB の構築についての情報はすべての介護事業者が関わり、システムや機器を導入するうえでも今後予定されている様々な展開や全体像を把握していくことが大切です。

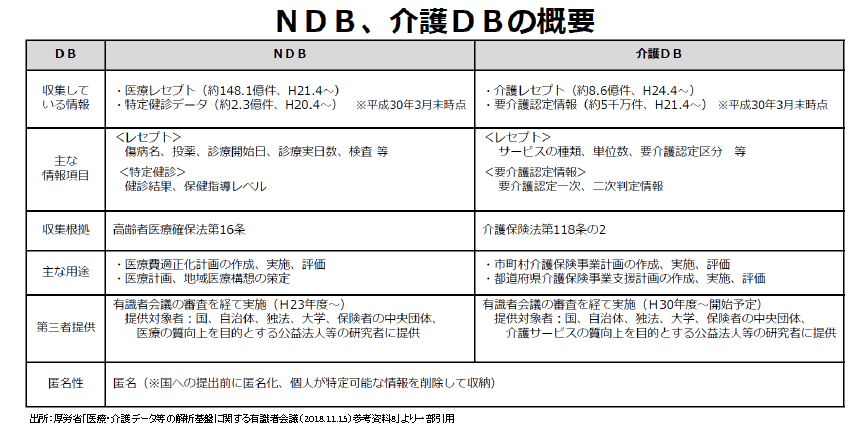

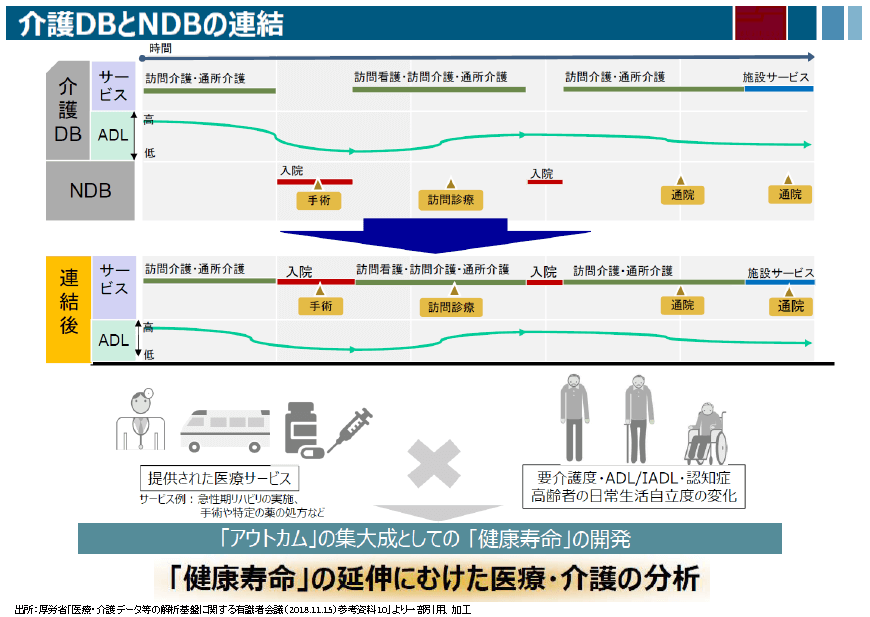

今般、介護DB(要介護認定等情報・介護レセプト等情報)の項目や方針が固まってきましたが、次のステップではNDB(診療レセプト・特定健診・保健指導の情報)とのデータ連結が2020 年度に向けた大きな課題となっています。現行の介護DB では、高齢者が利用している介護サービスの種類・量・費用と要介護度・ADL 等しか分からず、それらの変化に影響した医療的な要因が把握できません。そこでNDB と連結することで、介護サービスと医療サービスの提供内容(疾患名等)との関係性が把握できる点が期待されています。各データベースの位置づけは下図のように整理されています。

今後の介護DB とNDB の連結においては、利用の公益性確保や個人特定の防止(匿名化)を図りつつ、両データベースの収集・利用目的に連結解析する旨を盛り込む法改正が必要となっています。そして、これまでNDB の第三者提供では認められてこなかった民間企業を含めた幅広い主体による公益目的での利用を促進していくため、第三者提供の制度見直しも不可欠だと現時点で想定されています。さらに2021 年度以降、保健医療分野の他の公的データベース(DPC、全国がん登録、指定難病・小児慢性特定疾病、MID-NET)との連結を視野に入れた法的措置を講じる必要性も考慮されています。

こうしたデータヘルス改革が進展する中、個々人の暮らしに関わる面ではマイナンバー制度において医療・介護・健康に関する経年データや最新情報を閲覧して、予防や健康増進等に役立てることができる「PHR(Personal Health Record)サービス」の整備が進められている点も関連する動向として見逃すことができません。

■介護DB とNDB の連結による期待効果

介護DB とNDB の連結では、医療・介護サービスの各情報から高齢者の健康寿命や傷病と要介護度の関係性、利用された医療・介護費用が分かり、適切な医療・介護サービス提供に関する効果や費用のエビデンスが構築できる見込みとなっています。そして、データベース連結の具体的な期待効果としては、介護DB とNDB を一体的に組み合わせて追跡することで、「健康寿命の延伸」にむけた分析が可能となり、さらには医療・介護間の機能分化及び連携に繋がることも期待されています(下図)。介護事業者におけるICT 化への対応は、介護報酬上の評価のみならず、質の高いサービスの提供や利用者から選ばれるうえでも不可欠であり、科学的介護の実現を目指したデータベースの構築に向けて、その対応すべきリミットが確実に近づいてきたといえるでしょう。

▼今月号の考察

今回は、科学的介護の実現に向けた方向性として、介護データベースの構築に関する最新動向を整理しました。介護事業者における今後の取り組みの中で、ICT 対応は人材確保対策や介護ロボット導入とともに検討していく重要性が増してきたといえます。以上、介護経営に密接に関わる科学的介護の最新情報として、少しでもご参考にしていただければと思います。

・本資料は情報提供のみを目的としたものであり、いかなる取引の勧誘或いは取引を確認するものではありません。

・本資料に記載された内容は、現時点において一般に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づき作成されておりますが、当社はその正確性・確実性を保証するものではありません。また、ここに記載されている内容は、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。

・本資料のご利用並びに取り組みの最終決定に際しましては、ご自身のご判断でなされますよう、また必要な場合には顧問弁護士、顧問会計士などにご相談の上でお取り扱い下さいますようお願い致します。

・当社の承諾なしに、本資料の全部または一部を引用または複製することを禁じます。

■提供:株式会社 医療経営研究所