ヘルスケア最新情報TOPIX「介護編」 2019.1月号

「4 月施行の働き方改革に向けた準備ポイント」

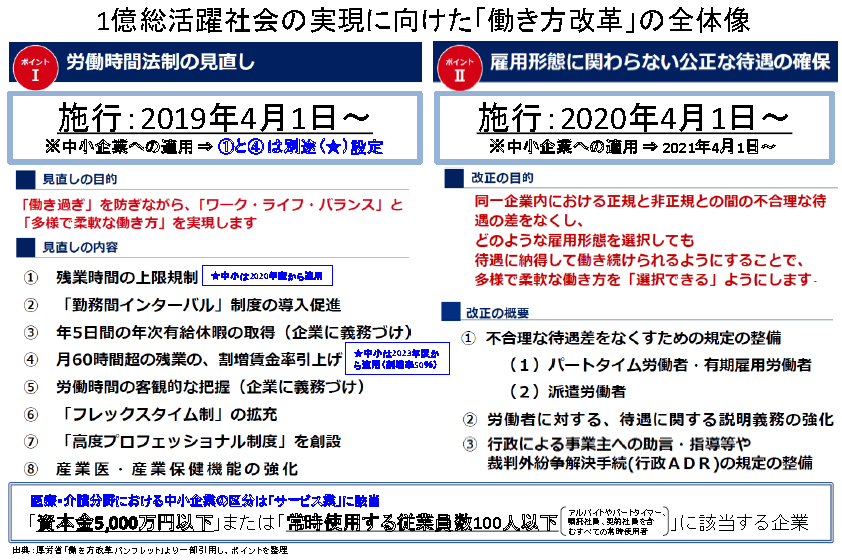

今月号では、残り3 ヵ月足らずに迫ってきた4 月1 日施行の働き方改革関連法のポイントとして、「Ⅰ.働き方改革の施行内容と全体像」を確認し、「Ⅱ.押さえておきたい3 つのポイント」を整理していきます。

今回は4 月1 日施行の変更点を中心に整理していますが、2020 年度(中小企業は2021 年度)には正社員とパート社員の不合理な待遇差をなくす「同一労働同一賃金」制度も施行される予定であり、これらの適用となる施行時期を見据えながら計画的に準備していくことが肝要です。

【確認keyword】

「働き方改革の施行時期」「残業時間の上限規制」「勤務間インターバル制度の導入」「年5日間の有休の時季指定義務」「福利厚生も含めた労務管理の抜本的な見直し」

[Ⅰ]働き方改革の施行内容と全体像

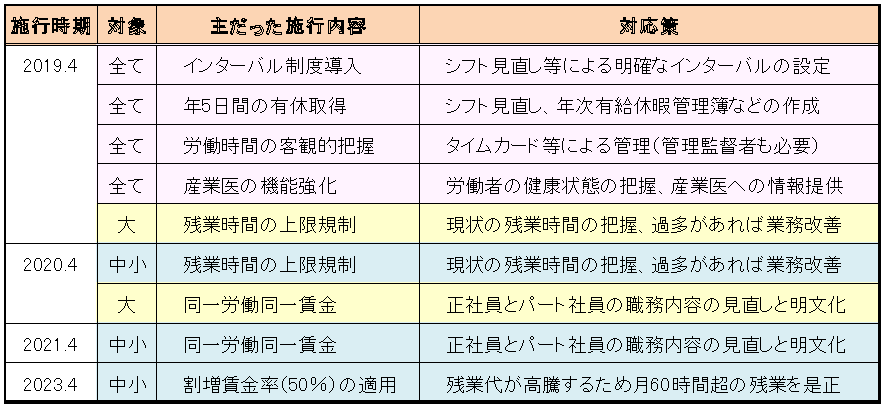

働き方改革では、労働基準法や労働安全衛生法等の見直しが行われ、特に「長時間労働の是正と多様で柔軟な働き方の実現」を重点化した改正が実施されます。下図のような多岐に亘る施策が盛り込まれる中、介護事業者においては、施策内容と中小企業を配慮した段階的な施行時期となった点を確認し、まずは直近に迫る4月1日施行の事項を中心に、準備と対策を練っていくことが大切です。特に、労働時間や休暇の見直しは人員配置に関わる見直しが必要に迫られ、その業務改善が課題に挙げられます。

[Ⅱ]押さえておきたい3 つのポイント

ここでは、4 月1 日に迫った「残業時間の上限規制(中小企業は来年度)」「勤務間インターバルの導入(努力義務)」「年5 日間の有休の時季指定義務」のポイントを確認します。「残業時間の上限規制」と「年5 日間の有休の時季指定義務」は、対応しない場合の罰則として、6 カ月以下の懲役または30 万円以下/人の罰金が設けられています。

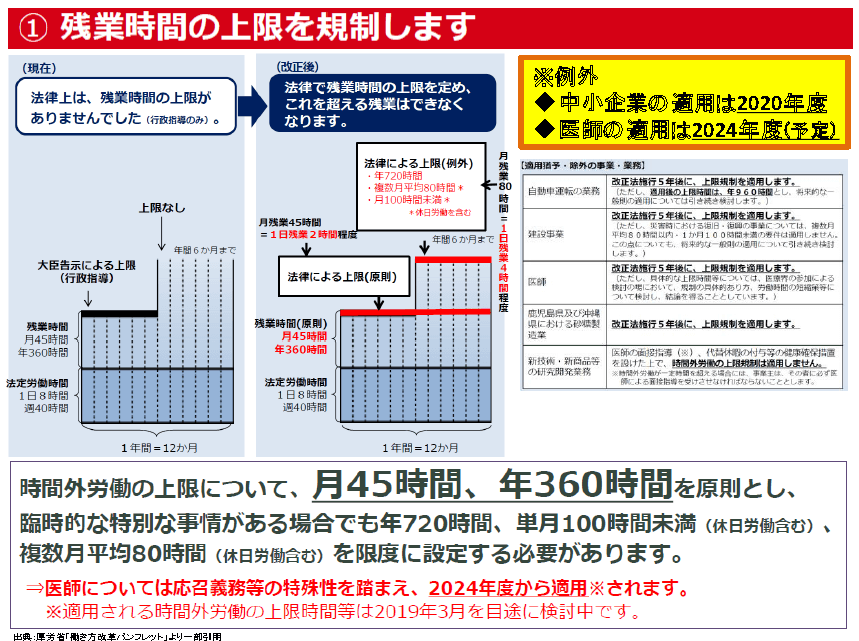

■残業時間の上限規制(罰則あり)

長時間労働は構造的な問題であり、労使が一体となって長時間労働の文化を変えていくことが強く求められています。長時間労働の是正が生産性の向上やワーク・ライフ・バランスの改善につながることから、これまで時間外労働の上限が設定されていなかった点を改めて、4 月1 日(中小企業の適用は2020 年度)から上限を月45 時間、年360 時間とする改正が施行されます(下図)。

今回の改正は法令による罰則で強制力を持たせて実行性を高める狙いがあり、同時に、労働時間の把握に関して厳格化されるため、「タイムカード」などの客観的な方法などを導入しなければならず、使用者は労働時間を把握できる体制に改めつつ、業務の効率化や改善に努めていく仕組みづくりを検討していくことがポイントです。

介護事業所等においては、まずは現状において上限の月45 時間、年360 時間を超えているかを確認し、残業時間の短縮に向けた改善策を検討していく必要があります。

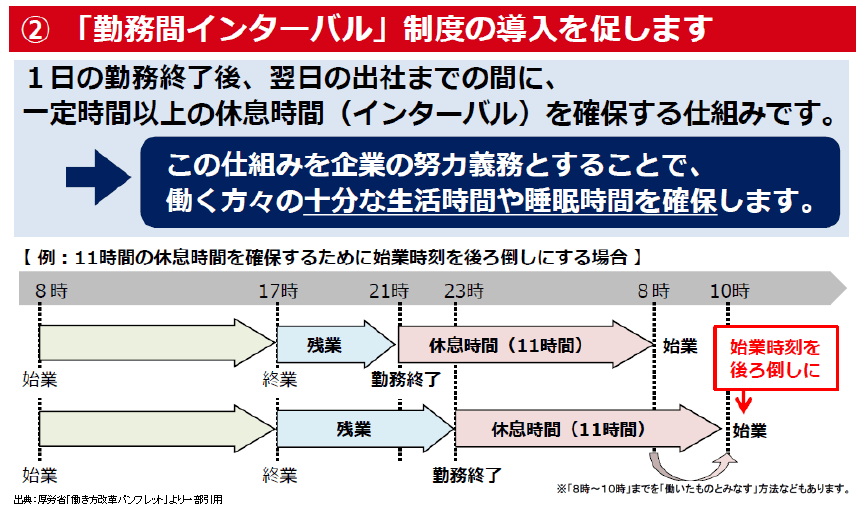

■勤務間インターバル制度の導入(努力義務)

勤務間インターバル制度とは、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定の休息時間を確保する仕組みであり、労働者の十分な生活時間や睡眠時間を確保することを目的とした制度です(下図)。過重労働は健康を害するとともに、介護施設では利用者へのサービス提供にも支障を来すことから、介護スタッフの夜勤・交代制勤務におけるインターバルの制度化が必要とされ、法的に導入が迫られている状況となっています。

介護分野では、とりわけ慢性的な人手不足に陥っている中、苛酷な労働による過労死の問題だけでなく、入所者等に対する虐待行為も大きな問題となっています。虐待行為に至った経緯はもちろん個人差がありますが、ハードな勤務体制による疲労やストレスが一因となっているケースも多く、今回の改正は改めて体制を見直すよい機会だといえるでしょう。ちなみに、医師の働き方改革に関する検討会では、医師の勤務時間インターバルは「9 時間以上」、連続勤務は「28 時間」とする案が検討されている状況であり、介護施設等における基準も別途ガイドラインのような形で明文化されていくものと思われます。

今回の見直しは、勤務間インターバルの明確な時間までは法令で設定されませんが、施設内の介護サービスに欠かせない夜勤・交代制勤務の抜本的な見直しが迫られた改正といえます。特に施設では、夜間帯などの予期せぬ緊急出勤やシフト調整による連続出勤が伴う場合も多く、そういった場合には「インターバル休暇」という始業時間の調整を「時間単位の年次有給休暇制度」と組み合わせることで、勤務間インターバルと休暇の同時活用も可能です。仮に、シフトの再調整により人手不足が懸念されれば、人材確保はもとより人員配置の見直し等の検討が強いられる場合もあり、収支シミュレーションを行いながら、現実的な落とし所を探っていく必要があるでしょう。

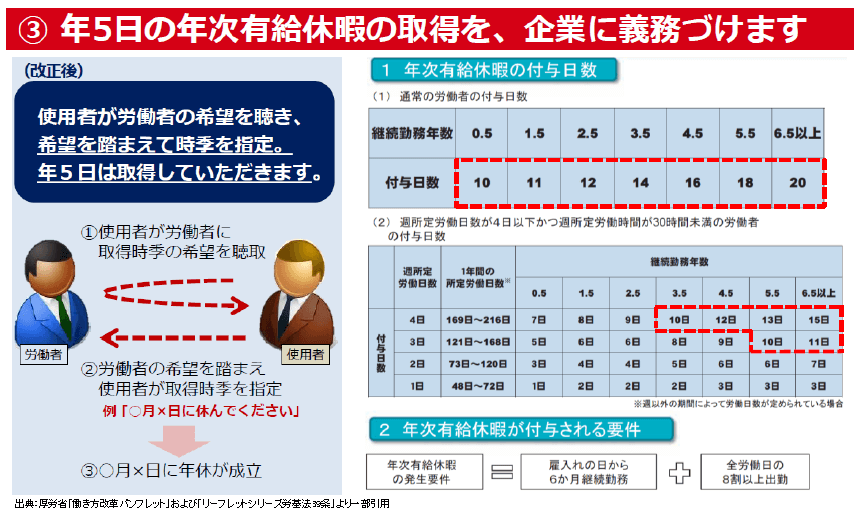

■年5 日間の有休の時季指定義務(罰則あり)

年次有給休暇(以下、有休に略)は、労働者が取得を申請した日に与えるのが原則です。今回の施行では、年10 日以上の有休を与えられた労働者全員に、年間最低5 日を取得する(付与させる)ことが義務付けられます。対象者は、出勤率が8 割以上の正社員やフルタイムの契約社員であり、年10 日の有給休暇の権利は入社後6 ヵ月たつ方が該当します。パート社員は勤務時間が週30 時間以上であれば正社員と同様の取扱いとなるので、特にこの区分に該当する職員の確認が必要です。さらに、パート社員のうち、週所定労働日数が4 日以下かつ勤務時間が週30 時間未満の場合は出勤日数と勤続年数によって該当するか否かが異なるので、注意しなければなりません(下図)。

介護事業所等における人員基準に係る「非常勤」従業者の常勤換算方法では、休暇や出張の時間は勤務延時間数には含められないため(常勤は勤務扱い)、特にパート社員の有休取得時におけるサービス提供の人員配置に対して留意する必要があります。

今回の義務化は、労働者の希望を踏まえた使用者による「時季指定」が原則です。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は「時季変更権」により、使用者が別の日にするよう変更を命じることができるため、計画的な取得が望まれています。同時に、使用者は「年次有給休暇管理簿」等により有休取得の状況を把握する必要があります。

今後の取り組みにおいては、労働者にあらかじめ特定の期間を指定して有休を付与する「年次有給休暇の計画的付与制度」だったり、通院や育児の用事に取得できる「半日単位・時間単位の年次有給休暇制度」など、新たなルールを導入するのも一案です。産休、育休といったライフステージや病欠、研修、会議等の予期せぬ予定に左右されやすい人員配置を安定化させるには、日頃からゆとりある人員体制へと改善する必要があり、福利厚生制度も含めて抜本的に見直す絶好のタイミングだといえるでしょう。

■施行内容と適用時期の再確認、施行に向けた準備ポイント

最後に、施行内容と適用時期を一覧で確認していきます(下表)。事業規模により施行時期が異なり、いずれすべてに適用となる点を踏まえれば、法的措置とネガティブに考えるより、労働者のライフスタイルに適応した労務管理や福利厚生へと見直しを図り、職場環境をリフレッシュするものだとポジティブに考える方が賢明です。そして、導入タイミングは事業年度の変わり目が切り替えやすいメリットもあります。

今般、少子化による労働者人口の急減と高齢化に伴う医療・介護・福祉サービスの需要の増加が見込まれる中、介護分野においては安定的なサービス提供が喫緊の課題となり、その上で欠かせない労働力を補う手立てとして、AI・ロボット・ICT 等の「介護ロボット」と「外国人労働力」の活用が重点課題となっています。残念ながらこれらの活用はまだ序章に過ぎず、即戦力として期待できるものではありません。労働環境の改善や生産性の向上の早道は、他力本願ではなく、自らの「働き方改革」の確実な実行が鍵を握っている点を押さえ、労使が協同して取り組んでいく必要があるでしょう。こうした新たな取り組みに不安や悩みなどがあれば、労務管理の専門家による個別相談や援助体制等が強化された「働き方改革推進支援センター」の活用がお勧めです。

▼今月号の考察

今回は、4 月1 日施行の働き方改革対応の準備ポイントを中心に重要事項を整理しました。介護事業所等においては、労務コンプライアンスの徹底はもちろんのこと、いかに介護スタッフ自身の健康管理や職場環境の見直しを図っていけるかが重要です。職場環境の改善の取り組みは新たな人材確保の手立てとしても有効であり、働き方改革の推進を加速するポイントになるでしょう。以上、働き方改革対応の取り組みの一助としてご参考にして頂ければ幸いです。

・本資料は情報提供のみを目的としたものであり、いかなる取引の勧誘或いは取引を確認するものではありません。

・本資料に記載された内容は、現時点において一般に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づき作成されておりますが、当社はその正確性・確実性を保証するものではありません。また、ここに記載されている内容は、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。

・本資料のご利用並びに取り組みの最終決定に際しましては、ご自身のご判断でなされますよう、また必要な場合には顧問弁護士、顧問会計士などにご相談の上でお取り扱い下さいますようお願い致します。

・当社の承諾なしに、本資料の全部または一部を引用または複製することを禁じます。

■提供:株式会社 医療経営研究所