ヘルスケア最新情報TOPIX「介護編」 2019.4月号

「高齢者を取り巻く相続や終末期に関わる変更点」

今月号では、地域における成年後見制度の利用促進に向けた体制整備が進められている点に着目し、「Ⅰ.高齢者を取り巻く制度見直しの背景と全体像」を確認し、介護事業所や介護施設、有料老人ホーム等の利用者に関わる「Ⅱ.本人情報シートの重要性と介護事業者の関わり方」、「Ⅲ.利用者の望む医療やケアを実現するためのACP」を整理していきます。

介護事業者においては、4 月導入の「本人情報シート」が成年後見制度の利用促進に向けた体制整備の一環である点を理解して、利用者からの依頼に対して備えておくことが大切です。

【確認keyword】

「約40年ぶりの相続法改正」「成年後見制度見直しに伴う本人情報シートの導入」「本人情報シートの役割と活用法」「高齢期のエンディングプランに欠かせないACP」

[Ⅰ]高齢者を取り巻く制度見直しの背景と全体像

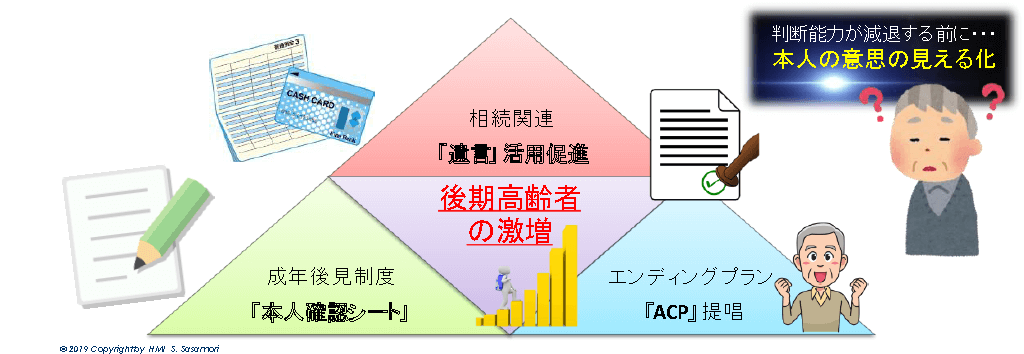

今般、高齢者の相続や終末期などに関する制度の見直しが相次いで行われています。相続関連の見直しでは、2019年1月13日から段階的に施行となった「相続法」の約40年ぶりの改正を中心に、これに関与する「成年後見制度」の見直しも4月から適用となりました。医療・介護分野では「ACP(アドバンス・ケア・プランニング)」という終末期の治療や高齢期のケアの方針などを元気なうちに事前に意思表示して話し合うルールが提唱され、救急搬送時にも反映される形で導入が促進されています(下図)。

こうした制度化や見直しの背景には、2025年に団塊の世代が後期高齢者となり、全人口の4人に1人が後期高齢者という時代を迎えることで、相続等の対象者が激増するからであり、相続(争族)のトラブルや本人が望まない延命治療を未然に防ぐ手立てとして2025年を目前に整備が進められてきた状況です。それでは、成年後見制度の見直しに伴い導入された介護事業者が関与する「本人情報シート」の重要性と、利用者や私達自身のエンディングプランに係る「ACP」のポイントを確認していきましょう。

[Ⅱ]本人情報シートの重要性と介護事業者の関わり方

ここでは「本人情報シート」の導入背景や位置づけなどを整理していきます。

■本人情報シートの導入背景と位置づけ

成年後見制度は、判断能力が減退する前にあらかじめ本人が選んだ人(任意後見人)に代わりにしてもらいたいことを契約する「任意後見制度」と、判断能力が減退した状態に応じた3 種類(補助・保佐・後見)の権限に係る「法定後見制度」があります。

高齢化が進み認知症の人が増える一方で、成年後見制度の利用は伸び悩んでいます。制度が活用されていない理由は、医師の診断書の現行書式が財産管理能力のみに着目した内容であり、本人の権利を著しく制限する「後見」と判定されるケースが8 割と大半を占めているからです。この問題点を改善するため、日常生活能力が反映される判定になるよう、国は今回4 月にこの書式の見直しを行い、これにより本人の意思が尊重される「保佐」や「補助」を増やし、制度全体の利用を促進させていきたい考えです。なお、利用者から、財産管理や相続などの相談や手続きの問い合わせがあった際には、地域包括支援センターや権利擁護支援センター、成年後見制度の専門職団体(弁護士会,司法書士会,社会福祉士会)等を紹介して対応する必要があります。

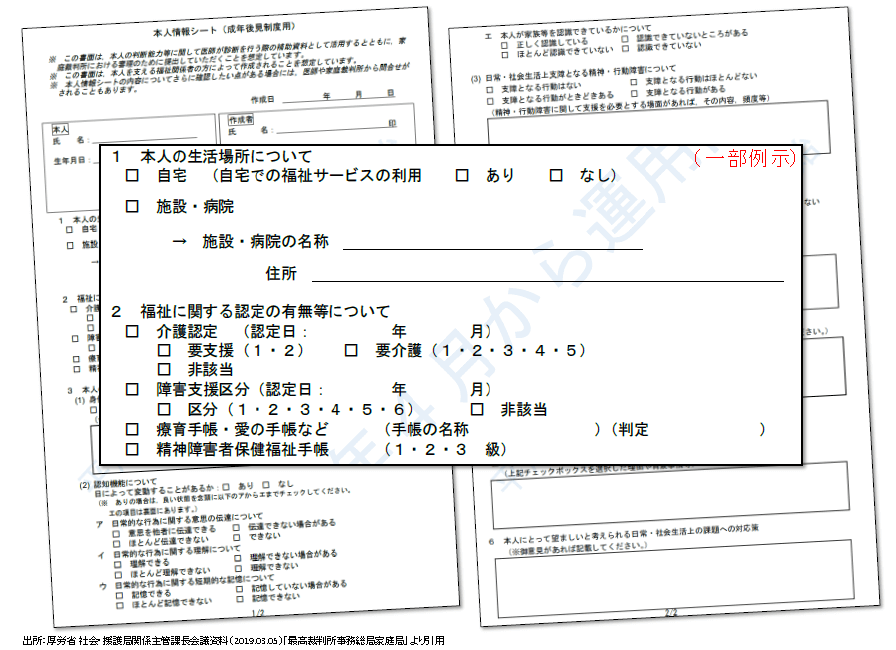

今回の成年後見制度における診断書の書式見直しに伴い、新たに導入されるのが「本人情報シート」であり、利用者の現況の判断能力を適正に見える化する目的があります。シートには利用者の現況を伺う様々な確認項目が盛り込まれています(下図)。

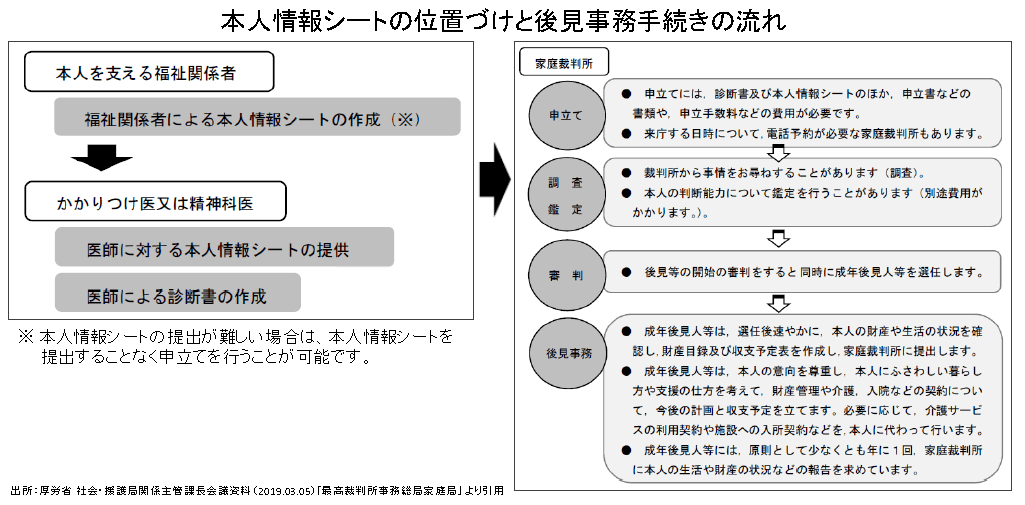

診断書の書式見直し自体は介護事業所等に直接関わりませんが、「本人情報シート」の記入事項は、利用者本人への身近な支援(福祉)や介護等に関わる職務上の立場から記載する必要があり、日常の意思決定の可否や介助の現況や必要性を熟知するケアマネジャーや介護事業所などに作成を依頼するケースが増えていくと予想されます。後見事務手続きの全体像としては、本人情報シートと診断書の作成後に、家庭裁判所に申立てを行う流れとなっている点を利用者視点で確認しておきましょう(下図)。

■本人情報シートの役割、重要な活用法

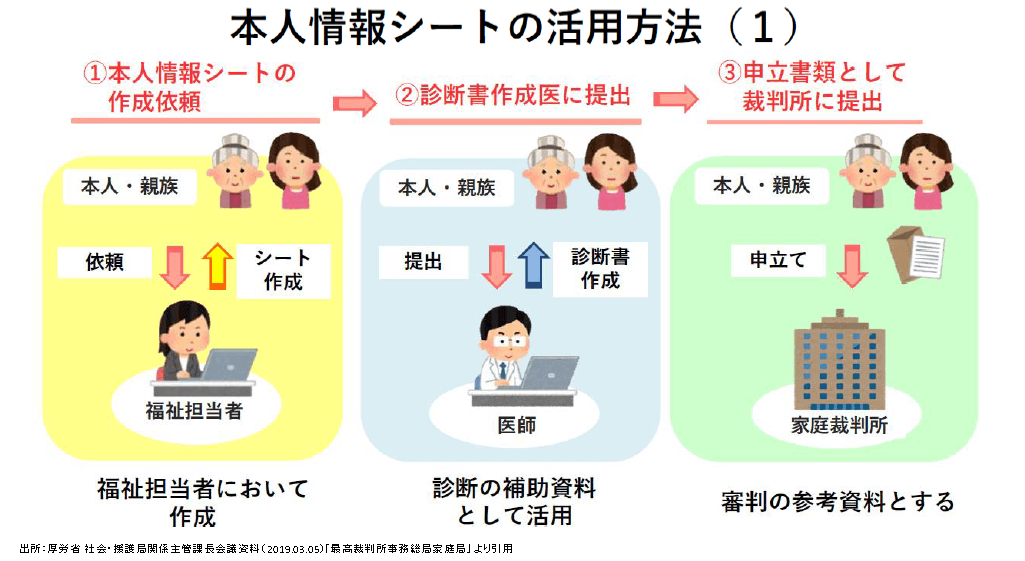

「本人情報シート」の活用方法は次のような場面が想定されています。第一に医師が診断を行う際の補助資料としての活用です。後見等開始の申立てを検討する利用者や親族からシート作成の依頼があれば、適切に対応しなければなりません(下図)。

また、裁判所における本人の判断能力と後見人選定の検討資料としての活用においては、本人や親族が裁判所に後見等開始の申立てをする際、診断書と本人情報シートを申立書類に添付して提出します。シートの提出を受けた裁判所は本人の精神の状況について判断する際の資料とするだけでなく、誰を後見人に選任すべきかを判断する際の有益な資料として、本人の身上監護も重視した後見人の選任が検討できます。

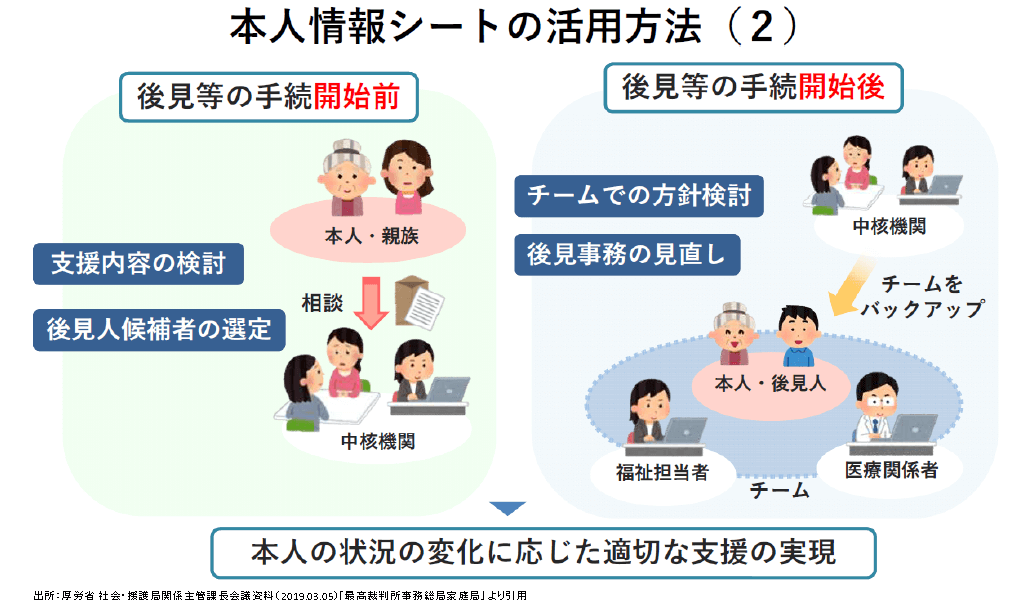

そして、後見等の手続開始前後には、中核機関(地域ケア会議等)や後見人を含む地域連携ネットワークにおける支援内容等の検討資料としての活用が想定されています(下図)。後見等の手続開始前には、本人やその家族、あるいは地域包括支援センターの職員等が、本人情報シートを持って中核機関に相談し、中核機関において本人に対する支援の内容等を検討する際の資料として活用したり、本人にふさわしい後見人候補者を選定する際の資料として活用できると考えられています。医師は本人の生活状況や必要な支援の状況等を含め、十分な資料に基づきより的確に判断することができ、また診断書の書式を改定することで、医師が本人の生活状況等を踏まえた診断プロセスや自らの医学的判断をより的確に表現できるようになりました。

さらに、後見等の手続が開始された後には、後見人を含む身近な親族や福祉、医療、地域の関係者によって構成されるチームにおいて、後見等開始時に作成された本人情報シートの内容を確認しながら、本人の心身や生活の状況の変化に応じた今後の支援方針について検討することもでき、「本人情報シート」は重要な役割を担っています。

なお、「死期が近くなった場合も延命治療を受けたいか?」というアンケートでは、全体の9 割以上が「受けたくない」と回答しているにもかかわらず、終末期に約7 割の患者が「自分の医療・ケアに関する意思決定ができる状態ではない」ことから、成年後見制度では対応しきれない死期の意思決定も大きな課題となっています。

[Ⅲ]利用者の望む医療やケアを実現するためのACP

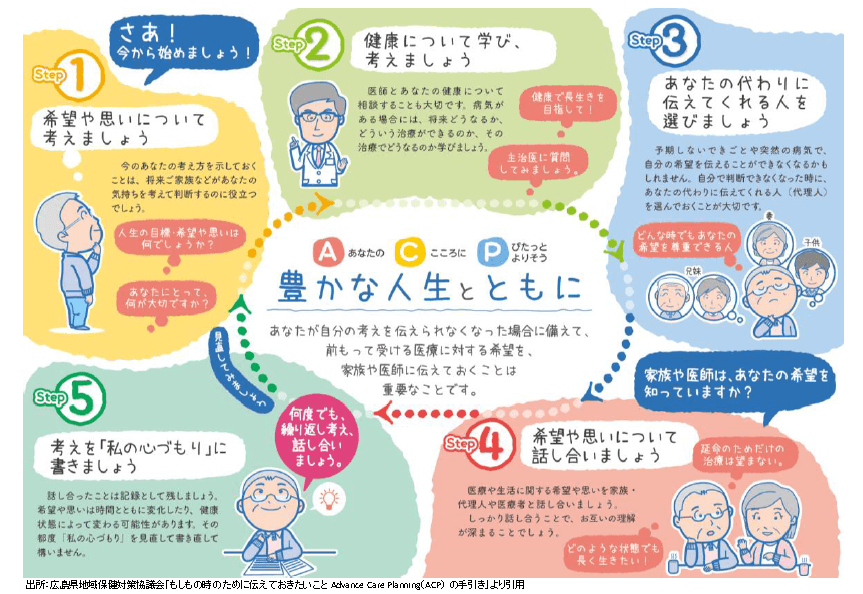

最後に利用者のエンディングプランに関わる「ACP(Advance Care Planning)」の概要やポイントを確認します。「ACP」は『将来の医療及びケアについて、患者を主体に、その家族や近しい人、医療・ケアチームが繰り返し話し合いを行い、患者の意思決定を支援するプロセス』と定義されます。リビングウィルのような自己の意思表明だけでなく、「ACP」は患者の人生観や価値観、希望に沿った医療及びケアを人生の最終段階で実現する方策を話し合う過程と位置付けられます(下図)。前述した「成年後見制度」における意思決定や判断の支援では、医療的判断の権限に及ばないケースもあることから、それを担保できる「ACP」が必要とされ、とりわけ救急搬送時などの死期に関わる場面において重要な役割を担っていくことが期待されています。

▼今月号の考察

今回は、成年後見制度の利用促進に向けた体制整備に着目し、介護事業者や利用者などに関わる制度の変更点を確認しました。介護事業者等においては、4 月導入の「本人情報シート」のみならず「ACP」に関しても、利用者や家族の今後の人生に関わる点を押さえ、シート作成などの関与を求められた際には真摯に対応していくことが大切ではないでしょうか。以上、終末期や高齢期の見直しに関する最新動向としてご参考にして頂ければ幸いです。

・本資料は情報提供のみを目的としたものであり、いかなる取引の勧誘或いは取引を確認するものではありません。

・本資料に記載された内容は、現時点において一般に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づき作成されておりますが、当社はその正確性・確実性を保証するものではありません。また、ここに記載されている内容は、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。

・本資料のご利用並びに取り組みの最終決定に際しましては、ご自身のご判断でなされますよう、また必要な場合には顧問弁護士、顧問会計士などにご相談の上でお取り扱い下さいますようお願い致します。

・当社の承諾なしに、本資料の全部または一部を引用または複製することを禁じます。

■提供:株式会社 医療経営研究所