ヘルスケア最新情報TOPIX「介護編」 2019.5月号

「介護分野における生産性向上の取り組みポイント」

今月号では、厚労省が策定した「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン(以下、生産性向上GL に略)」をもとに、「Ⅰ.生産性向上GL の活用法とIT 導入のポイント」を整理し、「Ⅱ.介護事業所等におけるIT 導入補助金の活用」を確認していきます。生産性向上GL は「居宅」「施設」「医療系」のサービス別に策定されており、本編はその要点を一部抜粋したものですので、取り組みの際には各GL 原本をご確認くださいますようお願いいたします。

【確認keyword】

「介護サービスの生産性向上の取り組み方」「7つの取り組み課題と業務改善の手順」「介護ロボットやIT導入時の留意点」「中小企業向けのIT導入補助金の活用ポイント」

[Ⅰ]生産性向上GL の活用法とIT 導入のポイント

■生産性向上GL の導入背景と位置づけ

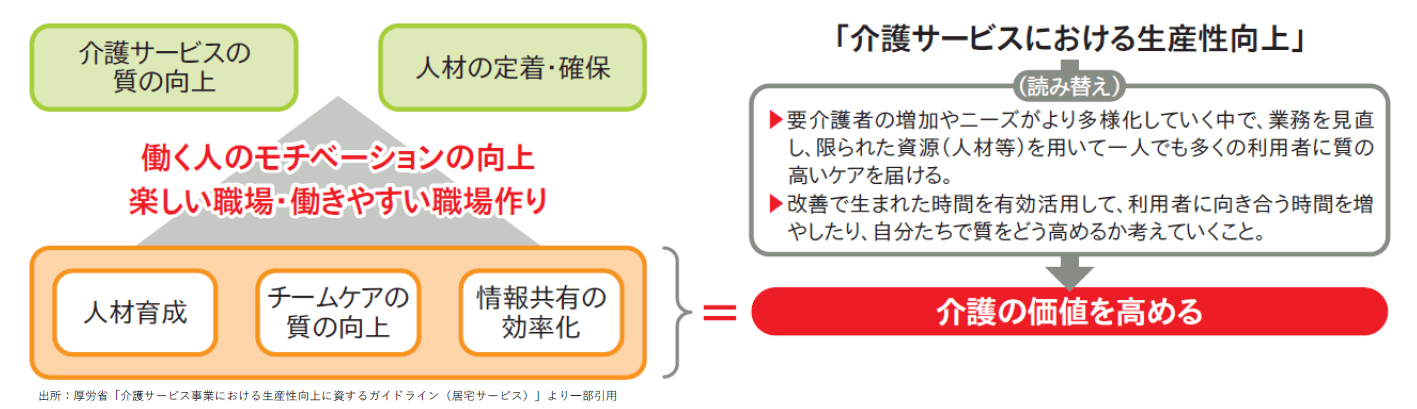

厚労省では、介護サービスにおける生産性向上が「介護の価値を高める」ことにつながると考え、多くの介護事業者がその取り組みを推進できるよう、生産性向上GLを策定しました。GLに基づく業務の継続的な改善を進めることは「介護サービスの質の向上」と「人材の定着・確保」に不可欠であり、働く人のモチベーションの向上や楽しい職場・働きやすい職場づくりを実践できると期待されています(下図)。

■生産性向上GL の活用法・取り組み方の要点

生産性向上GL は、生産性向上の取り組み経験がない事業所でも取り組みやすくする道案内と位置付けられ、「業務改善の手引き」として生産性向上に取り組むためのノウハウを普及させる役割があります。GL では、活動の流れや取り組み方法がステップ形式で説明され、実際に行われた実践例を用いた解決法が紹介されています。介護サービスの取り組みに製造業のカイゼン活動が応用され、課題のみえる化ツールとして「気づきシート」、「因果関係図」、「業務時間調査票」などが活用されている点が特徴的です。

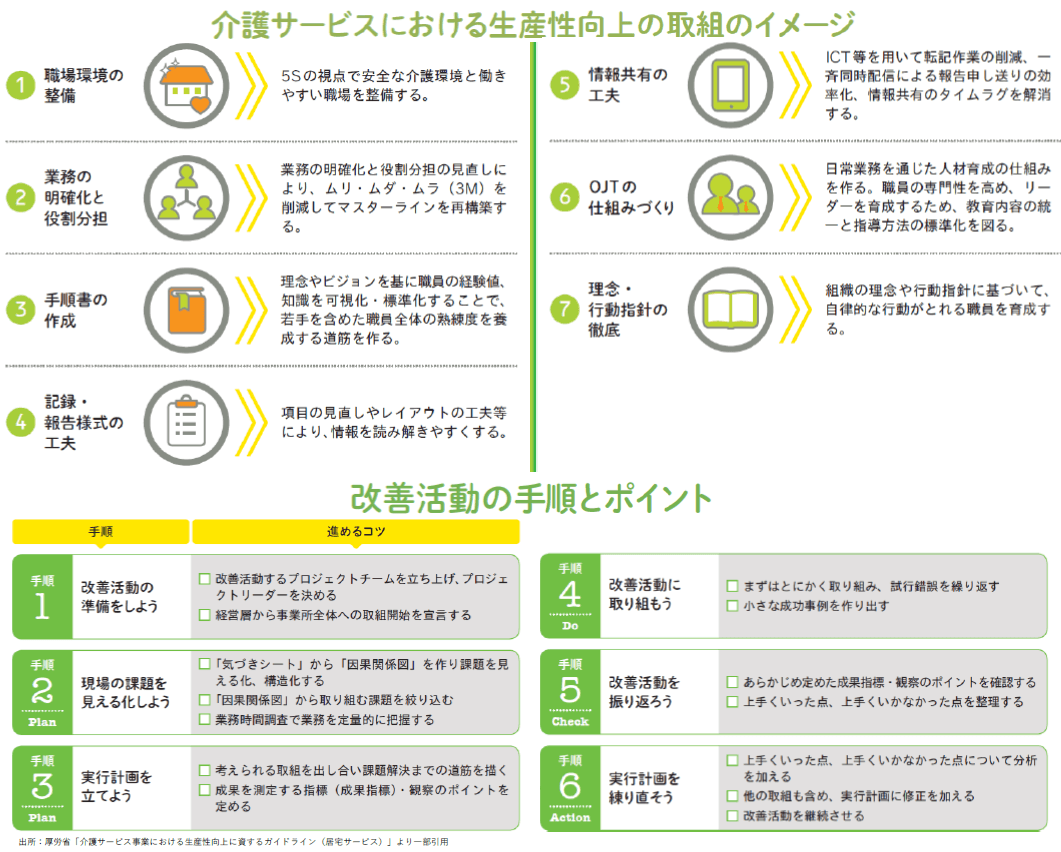

生産性向上の取り組み経験がない事業所において、何から始めて良いかが分からないことも多々あるかと思いますが、手軽に取り組みやすいよう、「職場環境の整備」をはじめ、「業務の明確化と役割分担」、「記録・報告様式や情報共有の工夫」など、7 つのステップにおける取り組み方が整理されています(下図)。

介護事業所等では、この7 つの実践が今後の生産性向上の取り組みの重要な課題となるでしょう。そして、7 つを実践する中で発生した課題に対しては、6 つの改善活動の手順を参考に取り組んでいくことが可能です。各手順においては実行性を高める“進めるコツ”を参考にすることができ、とても使い勝手が良く整理されています。

■テクノロジー導入の効果と導入時におけるポイント

介護現場において、介護ロボットなどのテクノロジーを用いることは、職員の身体的負担や精神的負担の軽減につながり、介護現場にゆとりの時間を生み、利用者と介護者の触れ合う時間や利用者の安心感を増やす効果があります。こうした効果は、4 月10 日に開催された社会保障審議会介護給付費分科会における「2018 年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査」において、実際の介護ロボットの導入に関する結果として明らかになりました。

これによれば、導入した介護ロボットの種類は「見守り」が7 割を占め、約半数が助成金や補助金を利用していました。そして、介護ロボット導入の目的は「利用者の負担軽減」や「職員の負担軽減」の割合が高く、「見守り」機器の導入における職員の効果としては「利用者の行動パターンが把握できる」が67.8%と最も割合が高く、次いで「優先順位の判断ができる」が64.7%となっていました。他方、利用者における導入効果としては「転倒が減る」が37.1%と最も割合が高く、次いで「緊急時にすぐに対応してもらえる安心感がある」が28.6%となっていました。介護ロボット導入時に配慮した点としては「職員を対象とした講習会やトレーニングの実施」の割合が高く、導入して感じた課題では「研修や使い方の周知が必要」の割合が高くなっています。

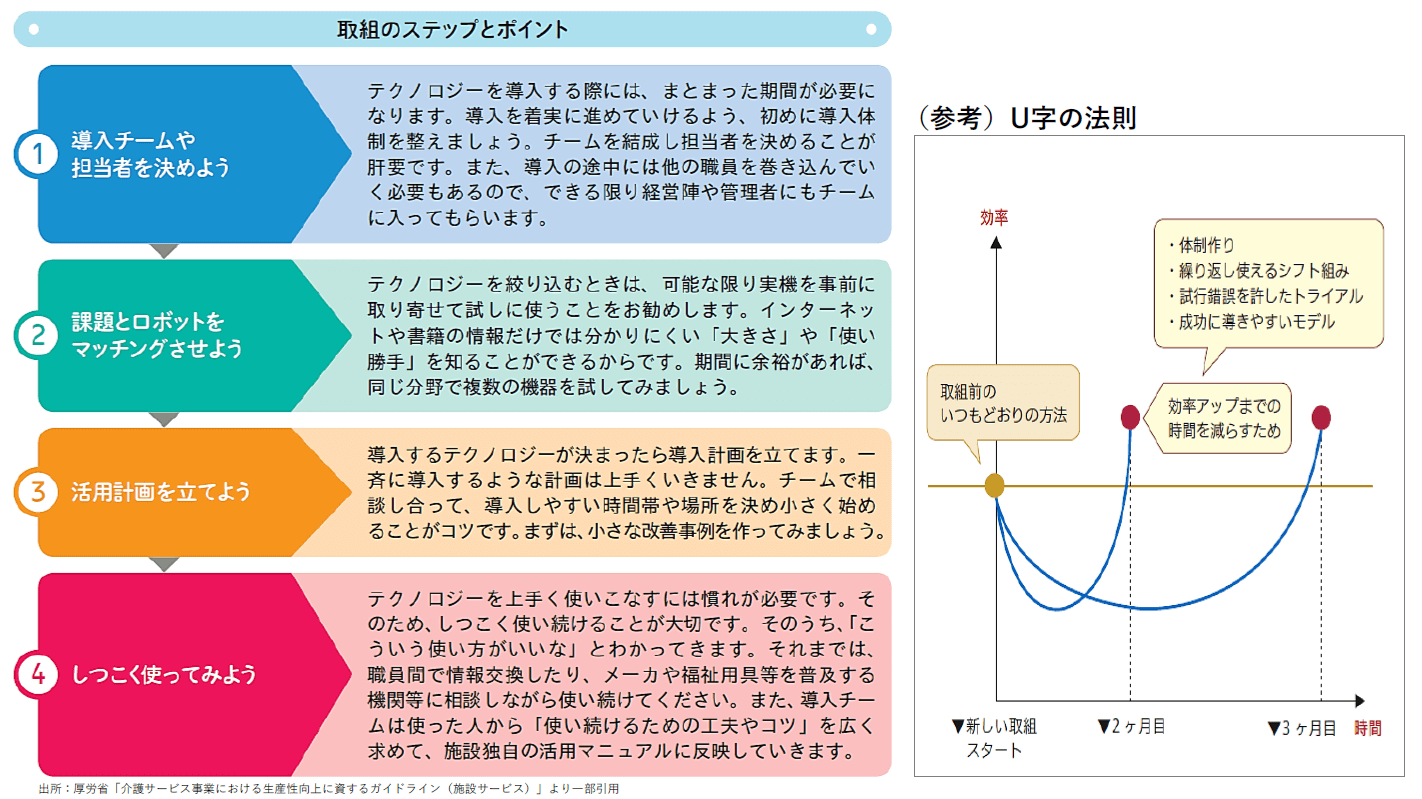

こうした実体験の傾向を踏まえて、次に確認しておきたい事項は、具体的なテクノロジー活用に向けたステップと導入時のポイントです。テクノロジーの活用は職員の業務見直しにより様々な負荷を軽減できる効果がある一方で、一般的に「U 字の法則」と呼ばれるように、慣れるまでに取り組み前よりも時間がかかることも多いうえ、新しい取り組みに試行錯誤がつきものだという点に気を付けなければなりません。また、調整コストなどが発生して一時的に効率が低下することがつきものであり、最初から期待以上の成果を出すことは難しく、地道に効率化の効果を高めていく前提で導入する気構えが必要かもしれません。

IT 導入において留意すべき点は、IT ツール自体がすべての問題を解決してくれる訳ではなく、IT を使いこなす職員による継続的なマネジメントなくしては、効率アップができないことを忘れてはなりません。テクノロジーの導入前にはできる限り実機での検証を実施することが不可欠であり、使用や操作方法に慣れるとともに、実際に使用する利用者に対する使用や、様々な職員の操作感に問題がないかの確認も大切です。まずは、導入しやすい時間帯や場所を決めるなどして、試行的に小さく始めて、小さな改善事例を作りながら徐々に全体に波及していく形が、職員にとっても利用者に対しても負荷やストレスを軽減でき、全体の最適化を図ることができるでしょう。

[Ⅱ]介護事業所等におけるIT 導入補助金の活用

次に、中小企業が活用しやすい業務改善のソフトウェアの導入やリプレースにも対応した「IT 導入補助金2019」のポイントを確認していきます。

■IT 導入補助金の概要

2017 年からスタートした経産省管轄のIT 導入補助金(補助事業)は、業務効率化や生産性向上を目的としたIT 活用を推進する国の重点施策として、今回3 年目(3 回目)を迎えました。IT 導入補助金の対象となるIT ツールは、事務局の審査・登録による選定されたパッケージソフトやクラウドサービスなどに限られ、導入時にIT 支援事業者(IT ベンダー)から支援してもらえるという補助金では珍しいスタイルとなっています。

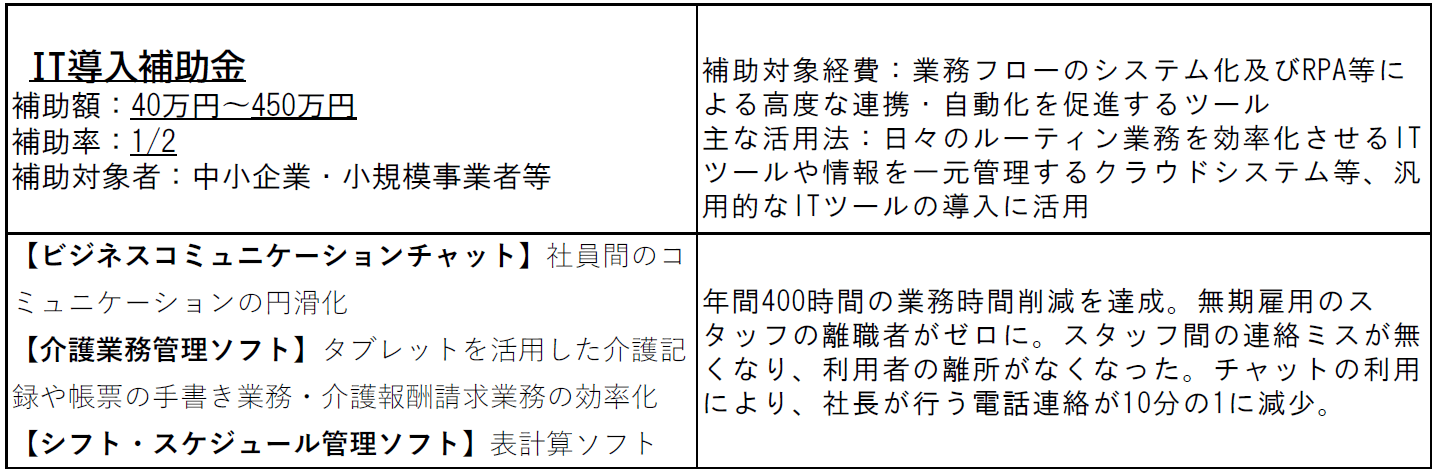

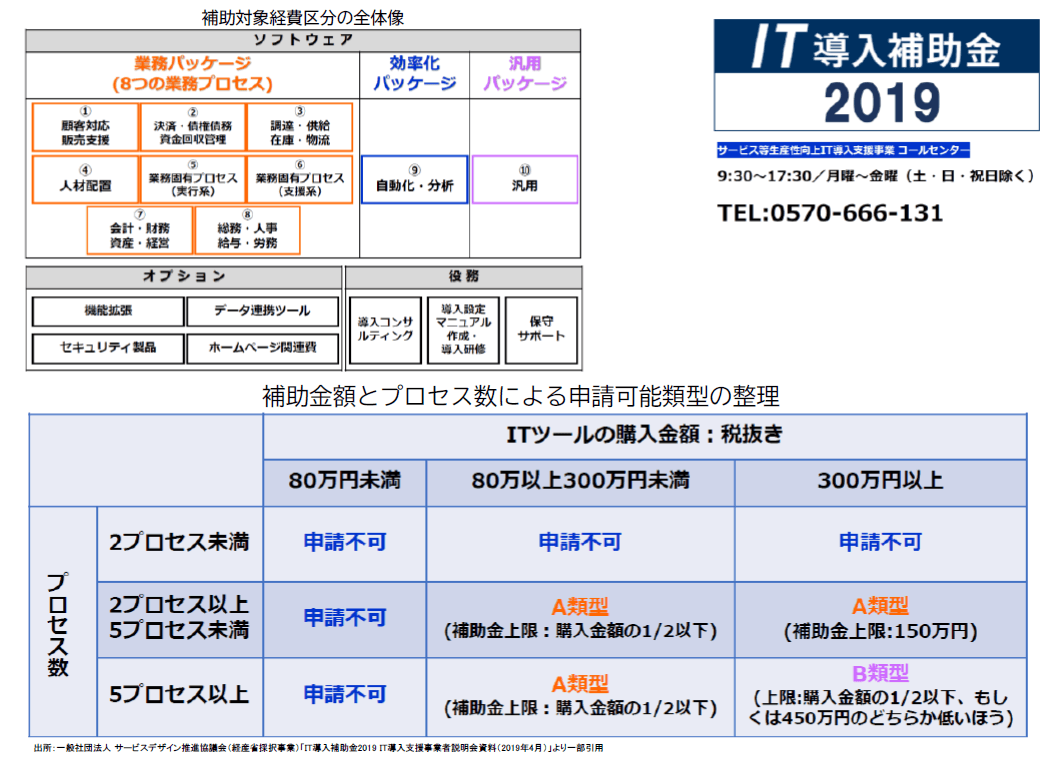

今回の補助額は前回よりも大幅な増額となり、下限額40 万円、上限額450 万円、補助率1/2 と設定されました。過去2 回の補助事業において介護事業所等の活用実例も多く、今回も多くの事業所での活用が期待できる補助金となっています(下図)。

補助金の対象は、中小企業基本法に基づく資本金5 千万円以下や従業員数100 名以下というサービス業の区分における中小企業・小規模事業者等とされています。判別が難しい場合はコールセンターや販売に携わるIT ベンダーへ確認すれば解決できそうです。

補助金の申請時には、ツール導入の効果として、3 年後の伸び率が1.0%以上、4 年後の伸び率が1.5%以上、5 年後の伸び率が2.0%以上の生産性向上を目標とした事業である旨を示す計画書の策定が求められていますが、IT ベンダーによる導入コンサルティング内で計画書の策定や申請等のサポートが受けられる点も他の補助金にない特徴です。なお、申請時期や補助金の財源が限られているため、早期の判断が必要とされています。

■IT 導入補助金の活用

IT ツールの種類(ソフトウェア)は、業務プロセスによって10 分類あり、補助金はこの業務プロセスと補助金額に応じて【A 類型】と【B 類型】に区分されています。各要件として、【A 類型】はツール実費80 万円以上300 万円未満(補助額 40 万円以上150万円未満)の購入金額で、最低1 つ以上の①~⑧の業務プロセスと①~⑩が計2 つ以上含まれている必要があります。【B 類型】はツール実費300 万円以上(補助額150 万円以上450 万円)の購入金額で、最低3 つ以上の①~⑧の業務プロセスと①~⑩が計5 つ以上と設定され、金額相応の機能性が求められています(下図)。

今般、AI やセンシング技術の開発が進み、科学的介護に係る各種ソリューションも多様化を見せる中、働き方改革への対応や外国人労働の緩和を契機に、ICT 関連のインフラ整備の必要性が高まったといえるでしょう。

また、この他のIT 関連の補助金としては、小規模企業の少額IT 投資に関する「小規模事業者持続化補助金」や、消費増税対応の軽減税率が適用されるPOS レジ導入などの「軽減税率対策補助金」があります。様々な補助金の選択肢がある中、補助金ありきではなく、業務効率の改善や生産性の向上に不可欠なツールの選定が重要になります。

▼今月号の考察

今回は、生産性向上GL をもとにGL の活用法とIT 導入のポイントを整理しました。今年4 月に働き方改革が施行され、業務効率化の追求が経営課題となる中、GL は参考指標として活用できそうです。また、介護ロボットに代表されるICT 関連のインフラ整備が生産性向上に寄与する点を踏まえ、IT 導入補助金などを上手に活用することで取り組みを加速することができるでしょう。以上、経営改善の一助として今後の取り組みに少しでもお役立て頂ければと思います。

・本資料は情報提供のみを目的としたものであり、いかなる取引の勧誘或いは取引を確認するものではありません。

・本資料に記載された内容は、現時点において一般に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づき作成されておりますが、当社はその正確性・確実性を保証するものではありません。また、ここに記載されている内容は、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。

・本資料のご利用並びに取り組みの最終決定に際しましては、ご自身のご判断でなされますよう、また必要な場合には顧問弁護士、顧問会計士などにご相談の上でお取り扱い下さいますようお願い致します。

・当社の承諾なしに、本資料の全部または一部を引用または複製することを禁じます。

■提供:株式会社 医療経営研究所