ヘルスケア最新情報TOPIX「介護編」 2019.6月号

「介護ロボット導入に向けたプロセスと確認ポイント」

今月号では、厚労省が2018 年度調査研究事業で策定した「介護ロボットの効果的な活用のための手引き(以下、手引書)」をもとに、「Ⅰ.介護ロボットの位置づけ、導入に係る手引書の活用」を整理し、「Ⅱ.介護ロボット導入のプロセスとチェックポイント」を確認していきます。

手引書では個別機器の詳細も掲載されており、最新の導入マニュアルとしてご活用頂けます。また、介護ロボット導入後にその恩恵を感じることができずに悩んでいる場合には、3 つの導入プロセスとチェックポイントを改善策のヒントとして、ご参考にしていただけると思います。

【確認keyword】

「介護ロボットの効果的な活用」「介護ロボットの開発重点分野」「機器選定のポイント」「検討~準備~運用段階のチェックポイント」「体制づくりの基盤となる導入プロセス」

[Ⅰ]介護ロボットの位置づけ、導入に係る手引書の活用

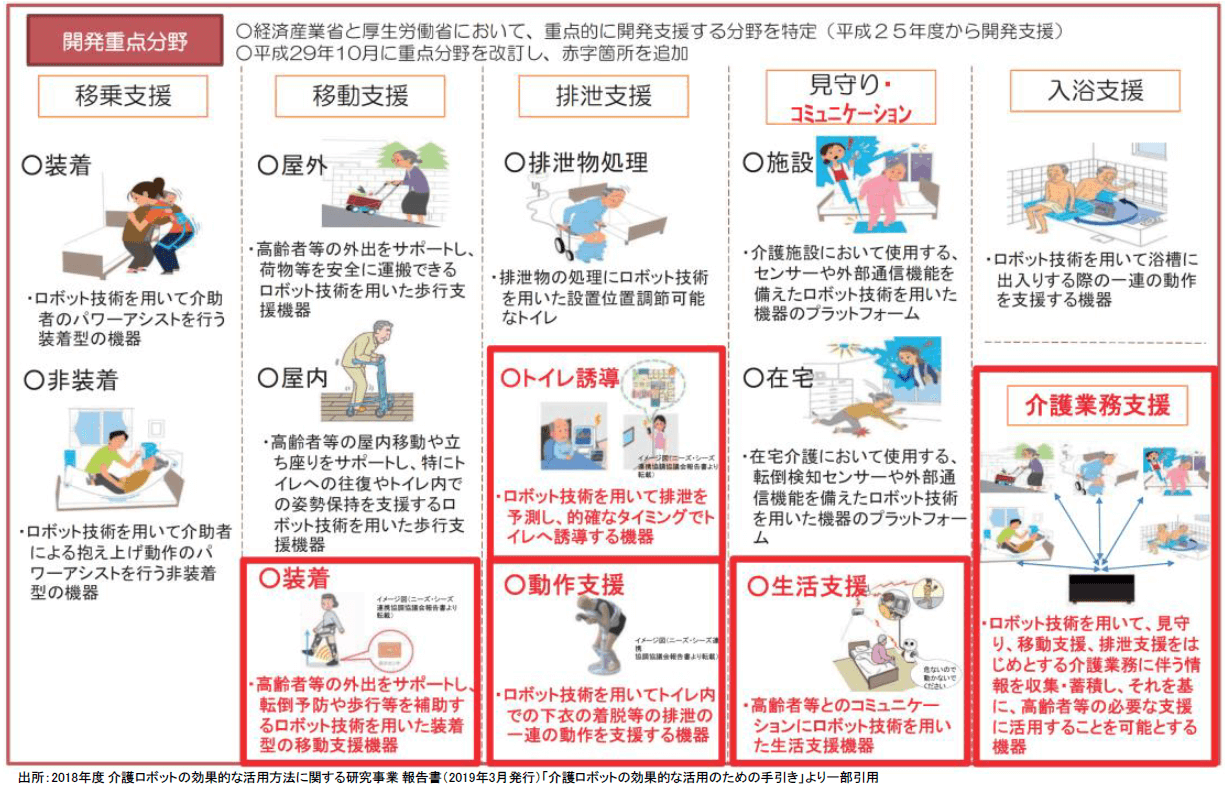

■6 分野13 項目に及ぶ介護ロボットの開発重点分野

少子高齢化に伴う介護ニーズの増加とそれを支えるマンパワー不足は、介護保険制度の持続性を危ぶむ大きな要因となっています。このため、我が国の高い産業用のロボット技術を介護の現場に活用し、介護の質を向上させようとする取り組みとして、2013年から厚労省と経産省が連携した介護ロボットの開発支援が進められてきました(下図)。

介護ロボットとは情報を感知する「センサー系」と判断する「知能・制御系」、動作する「駆動系」の3 つの要素が含まれた機械システムであり、このロボット技術が応用された「利用者の自立支援」や「介護者の負担軽減」に役立つ介護機器を指します。現在、開発重点分野として6 分野13項目が指定されています(赤字箇所は2017 年10 月に改訂・追加された項目です)。

今回公表された手引書では、利用者の生活シーンと状態像から活用できる介護ロボットの機能がまとめられ、それぞれの導入の事例や効果が整理されています。機器のラインナップや導入メリットを知ることが新たなステップを踏み出す第一歩となるでしょう。

■介護ロボットの導入に悩んだら確認したい手引書

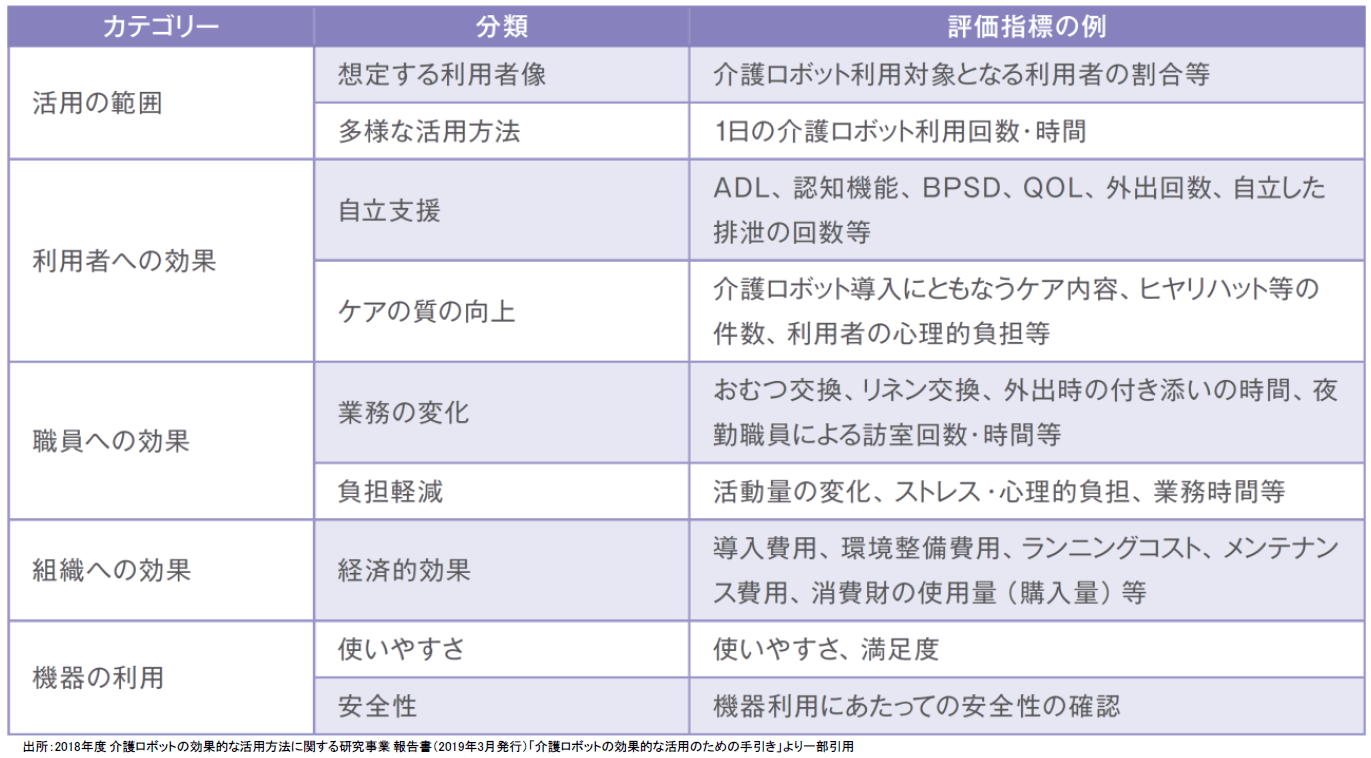

今般、AI やセンシング技術の開発が進み、科学的介護に係る様々なソリューションが多様化し、働き方改革への対応を契機に、介護ロボットを含めたICT 関連のインフラ整備の必要性が高まってきたといえるでしょう。IT 関連の補助金として、中小企業に対する「IT 導入補助金」や小規模企業の少額IT 投資に関する「小規模事業者持続化補助金」のほか、地域医療介護総合確保基金における「介護ロボット導入支援事業」などの経済的な支援策もあります。機器選定においては、補助金ありきではなく、導入目的や生産性向上などの評価指標が重要な決め手になるでしょう(下図)。

介護現場において、介護ロボットなどのテクノロジーを用いることは、職員の身体的負担や精神的負担の軽減につながり、介護現場にゆとりの時間を生み、利用者と介護者の触れ合う時間や利用者の安心感を増やす効果があります。手引書は、6分野13項目の個別機器の製品説明や選定ポイント、導入費用や使用するシーン、全国の介護現場で実際に活用された導入効果など、具体的な活用法が体系的にまとめられています。

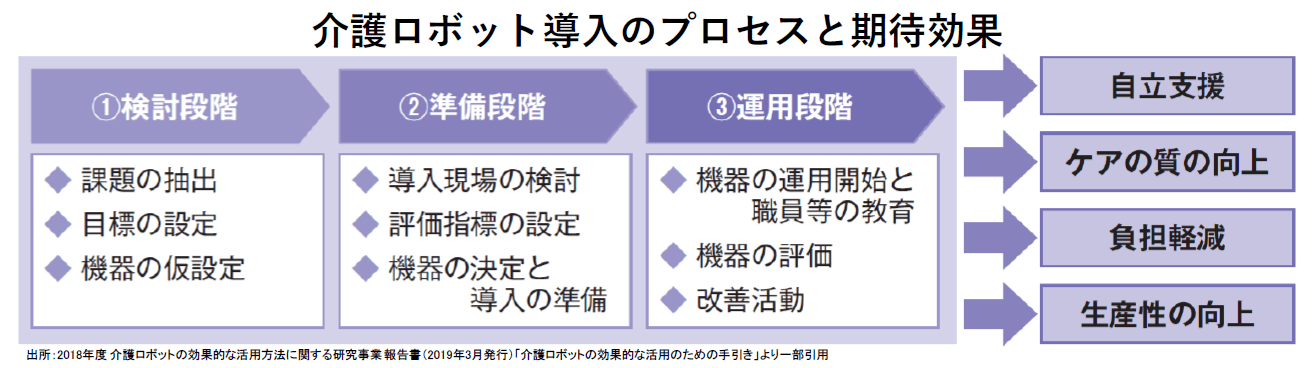

介護ロボットの導入全般に関する押さえておきたい「3つの導入プロセス(下図)」のチェックポイントを確認していきます。個別機器の詳細等については、必要に応じて手順書原本のご確認をお願い致します。

[Ⅱ]介護ロボット導入のプロセスとチェックポイント

■検討段階におけるチェックポイント

検討では、ロボット導入を前提とせずに、様々な観点で話し合うことが大切です。

◆体制整備、課題の抽出と目標の設定

□ 現場の状況、現場職員の意向を確実に確認するため、管理者(意思決定者)と現場職員からなるプロジェクトチーム等を設置しましょう。既存の委員会等の中で介護ロボットに関して議論をすることでも構いません。

□ より良いケアを目指す前提で、事業所等が抱える課題を洗い出し、評価しましょう。

□ 課題の解決方法を考え、解決すべき課題とその解決のため取り組むべきことを選び出しましょう。様々な立場から理解・共有できる目的であることを確認しましょう。

□「〇〇(解決策)によって、△△△(課題)を解決する」の形で目的を整理しましょう。「介護ロボットの導入・活用」を含まない可能性や、従来の業務にとらわれず全く新しい業務内容とする可能性等、様々な観点で検討しましょう。

◆介護ロボットの仮決定

□ 介護ロボットを導入する場合に、導入目的を達成するために、必要な条件などを勘案して導入候補の機器を仮決定しましょう。

□ 機器の選定にあたっては、他事業所等・事業所での導入・活用事例を確認しましょう。本手引で紹介している内容の他機器メーカーや代理店から情報提供頂く、機器の展示会で実機を確認するなどがあります。

□ 機能の選定の際、大規模な会議体だけでなく、効率的に検討を進めるために小人数のワーキングチームで集中的に検討する体制も一案です。

□ 現場で実現したいことが機器導入で実現できるかどうかを、機器メーカーに質問する等、カタログだけでは分かりにくい機能や性能の情報を積極的に収集しましょう。

□ 機器メーカーが用意する「導入体験」(1 ヶ月程度のお試しレンタル等)が利用できる場合、以下の「機器選定のポイント」において試用評価をしましょう。

◆機器選定のポイント(確認事項)

□ 想定するケアのシーンで使えるか(スペース(長さ/高さ/重さ)、機能、利用者像)

□ 職員が負担なく使い続けられるか(使い慣れるまでの期間、装着・設定の手間等)

□ 必要な環境整備はあるか(保管場所、充電スペース、通信環境や端末、設置工事等)

□ 費用はいくらかかるか(導入、メンテナンス、消耗費等)

■準備段階におけるチェックポイント

準備では、機器利用のリスクや費用対効果等を適正に評価することがポイントです。

◆導入環境の検討

□ 介護ロボットを、いつ、誰が、誰に、どのように利用するか等を具体的に洗い出しましょう。

□ 具体的な使用シーンを想定しながら、使用する環境・設置場所等で想定されるリスクを洗い出し、事前に評価を行い、対策を検討しましょう。

□ 機器価格以外の環境整備費やメンテナンス費を確認し、導入費用及びランニングコストを把握しましょう。

◆評価指標、評価方法、評価者、評価期間を設定

□ 介護ロボット導入の目的を踏まえて、会議体で評価指標を検討し 、 具体的 な 評価方法、評価者、評価期間についても事前に整理しましょう。

□ 評価指標の計測する意義、測定時の留意点、測定・記録を正しく行う ための、評価シートや調査票等を、関係する職員とともに共有・作成しましょう。

□ 評価指標、評価シート、調査票の検討にあたっては、 2018 年度厚労省老人保健事業 「介護ロボットの評価指標に関する調査研究事業報告書」が参考になります。

□ 評価期間を踏まえて、介護ロボットの試用期間及び、どのような結果であれば本格導入をするのかの判断基準を事前に検討しましょう。

◆介護ロボットを使用していない状態での評価(導入前評価)の実施( 2 3 週間程度)

□ 介護ロボットを、使用していない状態での評価(導入前評価)を行いましょう。

□ 介護ロボットを利用予定の職員、利用対象となる利用者について、従前通りの業務のやり方で評価を行いましょう。

□ 本人の離床時間等を測定できる見守り支援機器等の場合、発報機能を設定せずに、介護ロボットを用いて測定のみ実施するなどの工夫が考えられます。

□ 急な状態変化があった場合や、入院等が発生した場合等、機器を導入した場合に、機器利用の中止条件を満たす場合には当該利用者の評価は中止としましょう。

◆導入準備

□ 試用期間に対象 となる利用者について、利用者家族やケアマネジャーに説明し、同意を得ましょう。

□ 介護ロボットの利用を開始するために、必要な環境を整備しましょう。

□ 管理職から職員へ機器導入計画とその有効性を丁寧に説明しましょう。機器の理解が足りない関係者向けの情報を機器メーカーの支援を得て情報提供しましょう。

■運用段階におけるチェックポイント

機器導入がゴールではなく新たなスタートであり、機器を使いこなすには時間をかけた教育が不可欠 となります。 日頃から改善意識を持って利用していくことが大切 です。

◆機器の運用開始と 職員等の教育

□ 導入計画に基づいて機器を調達・設置し、運用を開始しましょう。

□ 試用期間に機器を利用した職員等が先導役となって教育する 等 、機器を利用していない職員に対して十分な教育を行いましょう。 機器を利用したケアに慣れましょう。

□ うまく活用できた職員の「気づき」を他職員と共有できるようにしましょう。機器が計画通りの満足できる機能かを確認し、実務上の問題点を確認・解消しましょう。

□ 職員の機器利用に関する習熟度を踏まえて、研修等のフォローアップを定期的に行いましょう。職員の採用・異動等があった場合 でも、機器の基本操作を職員が速やかに習得できる機会を確保しましょう。

□ 機器の設定方法等の妥当性確認や、職員からの疑問への回答について機器メーカーと協議をしながら、会議体で検討しましょう。 他 事業所等 の事例の情報提供、フォローアップに関する講師招聘等について、機器メーカーからも助言を得ましょう。

□ 利用者及び職員の安全・安心が最優先です。危険を感じた場合には運用を中止しましょう。機器の操作や不明点が発生した場合に連絡がすぐに取れるよう、メーカーや代理店の担当窓口など連絡先を明確にしましょう。

◆機器の継続的評価、活用事例の収集

□ 導入検討のための試用評価の結果を踏まえて、介護ロボットの活用状況を継続的に評価する指標を検討し、定期的に確認しましょう。

□ 評価結果を踏まえて機器の利用計画を検証し、必要に応じて改訂しましょう。道具としての機器利用改善に加え、ケアの質の向上も視野に入れて検証・評価しましょう。

□ 四半期に1 回程度、機器の利用に関して、職員の「気づき」や改善アイディア等を会議体で集約しましょう。

□ 検討した結果や、把握できた効果的な使い方については、研修の開催等、開催方法を工夫し「伝達漏れ」を防ぎましょう。

□ 機器メーカーを仲介役にして、導入事業所等の関係者との意見交換等も検討しましょう。効果的な活用事例については、ケアマネジャーにも共有し、適宜ケアプランに反映するようにしましょう。

◆改善活動

□ モニタリング結果を踏まえて導入計画を検証し、必要に応じて改訂します。道具としての機器利用改善に加え、利用者の自立支援やケアの質の向上も視野に入れて検証・評価しましょう。

□ 職員の疑問や不満のうち、現場にとって影響の大きいものを、改善提案として機器メーカーに投げかけましょう。

□ 四半期に1 回程度、検討会(カンファレンス)を開催します。全職員への情報提供(研修)は、開催方法を工夫し「伝達漏れ」を防ぎましょう。

□ 機器メーカーを仲介役にして、好事例事業所等の関係者との意見交換、研修の講師の招聘を行います。検討結果は、機器利用者の個別介護計画の立案(改善)にも反映させましょう。

■体制づくりの基盤となる導入プロセス

介護ロボットやIT 導入において留意すべき点は、機器やツール自体がすべての問題を解決してくれる訳ではなく、それを使いこなす職員による継続的なマネジメントなくしては、効率アップができないことを忘れてはなりません。

また、機器導入自体が職員のストレスになってしまっては本末転倒です。介護ロボットの導入だけでなく、組織で何かを決定する際にはしっかり皆で話し合うことが肝要であり、3 つの導入プロセスを応用して、組織全体での話し合いを根付かせて活性化を図ることができれば、職員とって利用者にとっても快適な環境を整備していけるでしょう。

▼今月号の考察

今回は、介護ロボット導入において確認しておきたいプロセスとチェックポイントを確認しました。介護ロボットの導入は、特に施設サービスにおいて業務効率化や負担軽減を図り、働き方改革を推進する一助として期待でき、介護現場に新しい風を取り込むことができるでしょう。以上、生産性向上の一助として、今後の取り組みに少しでもお役立て頂ければと思います。

・本資料は情報提供のみを目的としたものであり、いかなる取引の勧誘或いは取引を確認するものではありません。

・本資料に記載された内容は、現時点において一般に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づき作成されておりますが、当社はその正確性・確実性を保証するものではありません。また、ここに記載されている内容は、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。

・本資料のご利用並びに取り組みの最終決定に際しましては、ご自身のご判断でなされますよう、また必要な場合には顧問弁護士、顧問会計士などにご相談の上でお取り扱い下さいますようお願い致します。

・当社の承諾なしに、本資料の全部または一部を引用または複製することを禁じます。

■提供:株式会社 医療経営研究所