ヘルスケア最新情報TOPIX「介護編」 2019.8月号

「新たな実地指導の変更点とその対策ポイント」

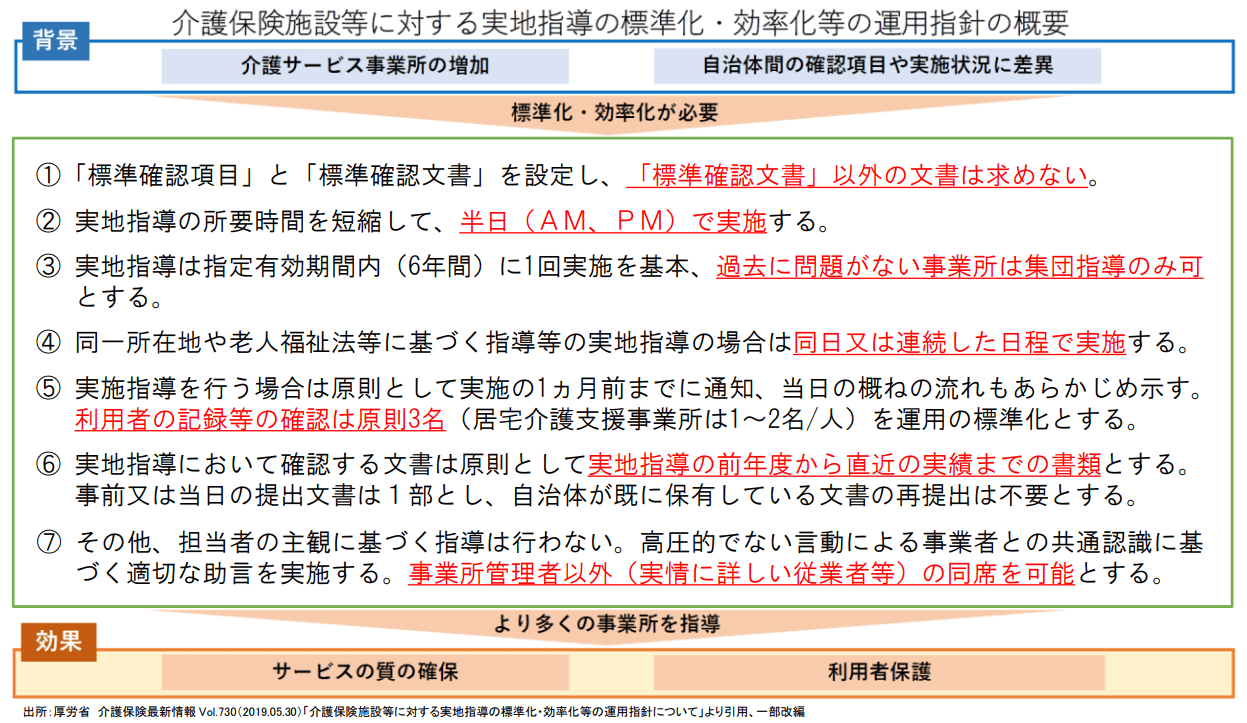

今月号では、5 月 30 日に公表された介護保険最新情報 Vol.730 における「実地指導の標準化・効率化等に向けた運用指針」を参考に、今般改められた「Ⅰ.実地指導の変更ポイントと実地指導の重要性」と「Ⅱ.厳選された確認項目と実地指導の対策ポイント」を整理していきます。

介護事業者においては、今回の実地指導の変更点を確認し、経営を存続していくため、そして働くスタッフを守るために、日頃から継続的に運営や労務の管理を徹底していくことが大切です。

【確認keyword】

「運用指針見直しによる実地指導の標準化と効率化」 「半数以下に厳選された確認項目」「標準確認文書のチェックポイント」 「実地指導当日の変更点」 「実地指導の対策ポイント」

[Ⅰ]実地指導の変更ポイントと実地指導の重要性

■変更になった実地指導の 7 つのポイント

実地指導は、介護事業者の指定有効期間の6年以内に1回は行う必要があるものの、介護事業者数の増加に伴って、行政による実地指導の対応が物理的に困難となってきたため、確実な実地指導の実施に向けて、指導内容や実施方法の「標準化と効率化」を進めることが不可欠となりました。今回の見直しでは、標準確認項目と標準確認文書を列挙してチェック事項が厳選された点、ほぼ1日がかりで行われていた実地指導が半日になった点、問題がない事業所を集団指導のみとする点など、下図の7つが変更となりました。

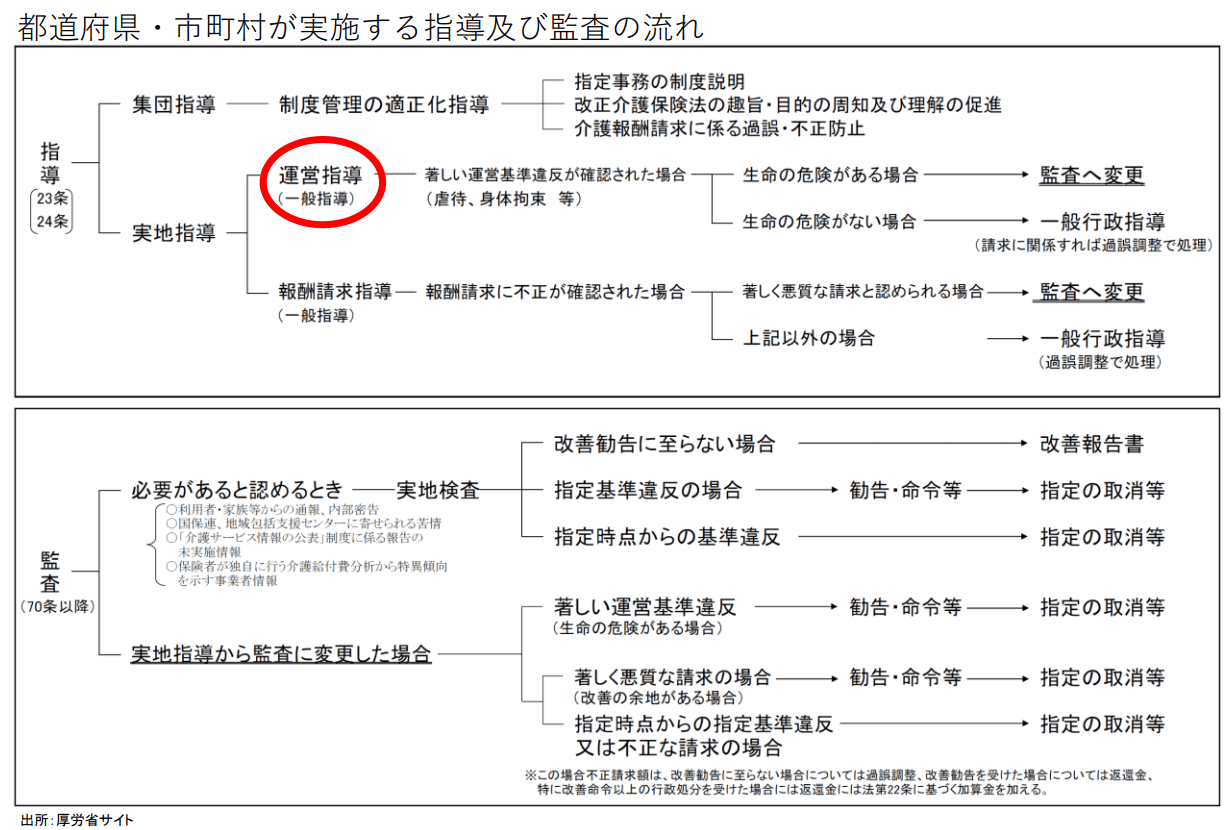

■ 実地指導の位置づけを再確認

行政は介護保険法に基づき、介護サービス事業者に対して法令遵守のもとに適正なサービスを提供しているか、介護報酬を正しく請求しているか等を確認するために指導および監査を実施しています。指導は「実地指導」と「集団指導」に大別され、介護経営の両輪となる「運営」と「報酬請求」は重要な事項であることから、確実な実地指導の徹底が必要不可欠とされています。今回の見直しは実地指導のうち「運営指導」に関する部分が該当しています(下図)。介護事業者においては、「監査」に発展し、「指定取消」の行政処分となれば事業存続の危機に陥るため、事前にそうならない対策を実践していく必要があります。実地指導を過度に不安がられている事業者もありますが、実地指導は、当事者が気づかない業務等の問題点について直接指導を受けられる貴重な場であり、軽微な「改善指示」の段階で問題点が指摘されれば、適正な運営体制に改める大切な機会となるため、積極的に活用していく姿勢が重要です。

なお、介護分野では、慢性的な人材不足のシワ寄せによる「雇用契約と異なる労働内容」や「有給休暇取得の制約」など、労働基準法違反になる可能性が高い不適切な労務管理に対して特に注意が必要です。そして、労使トラブルに端を発した人員基準を満たさない請求に対する返還金の納付や、指定取消の処分といった負のスパイラルに陥ることを回避しなければなりません。実地指導は労務管理や働き方改革の実践には直接的に関与しないものの、人材はリスクではなく介護サービス提供に欠かせない経営資源であるため、日頃から労使の信頼関係を築いていくことが実務や経営面においても重要です。

[Ⅱ]厳選された確認項目と実地指導の対策ポイント

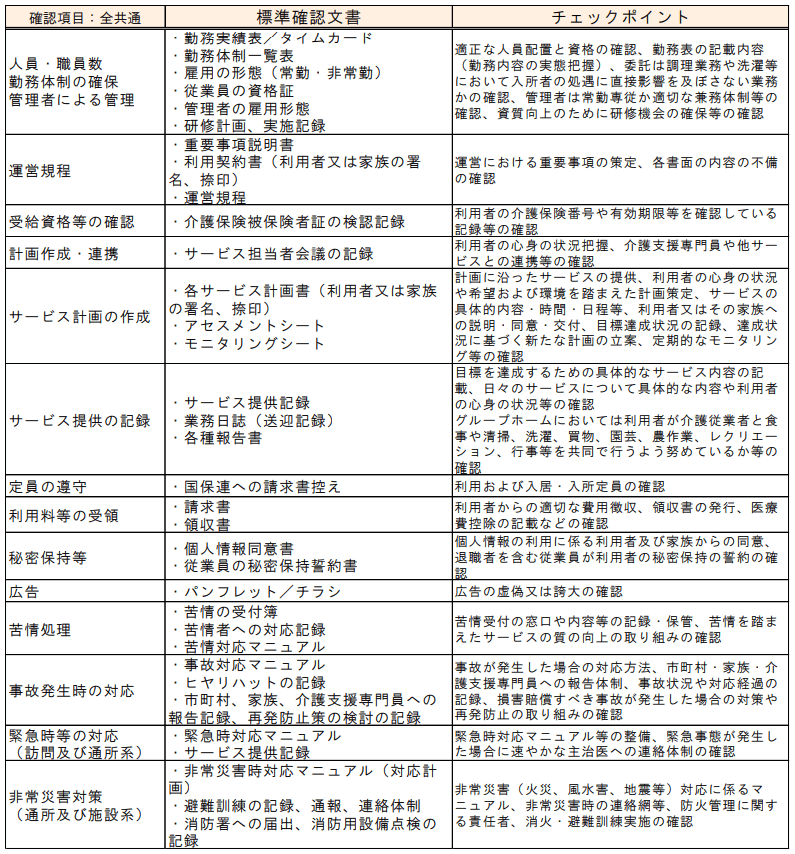

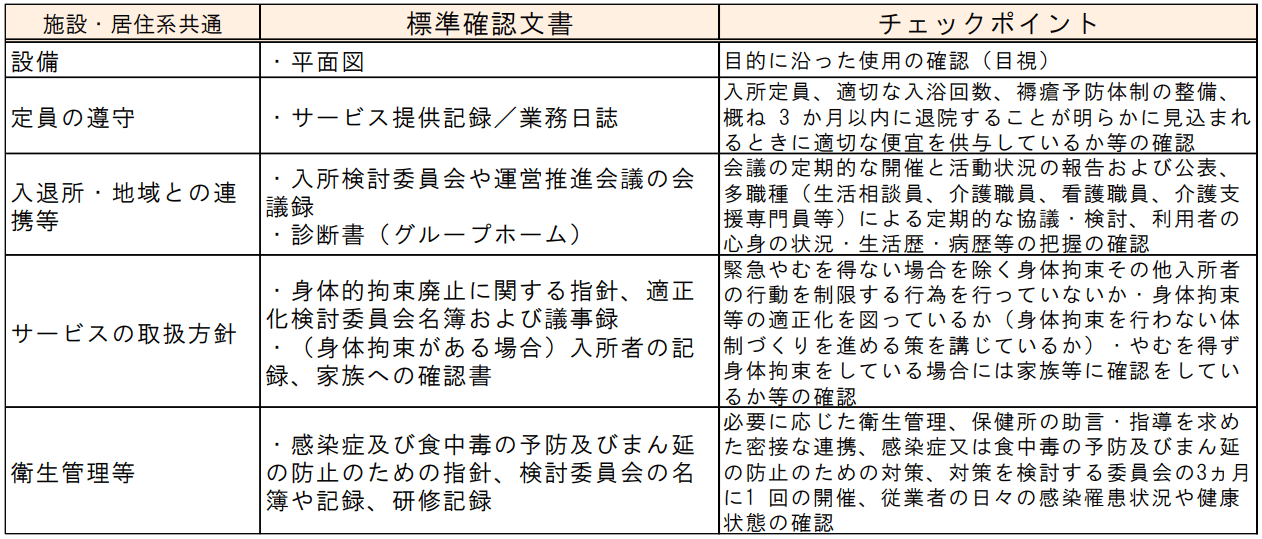

ここでは、新たな実地指導において厳選された「標準確認項目」と「標準確認文書」を「全サービス共通」と「施設・居住系共通」の一覧に整理してポイントを確認します。本編では一部サービスに適用される項目も一覧に抜粋したため、実際に対策を練る際には厚労省資料原本や自治体情報をご参照していただく必要がありますのでご留意下さい。

■厳選された確認項目とそのチェックポイント

初めに、全サービス共通の項目を確認します。見直しにより確認が必須となる項目は、これまでの指摘事項の傾向を踏まえて半数以下に厳選され、特に文書は適切な介護サービスが実施されているかを裏付ける重要な書類や記録に絞られました(下表)。

次に、施設・居住系共通の項目を確認します。この項目の特徴的なことは、身体的拘束をはじめ感染症予防などがチェックポイントに掲げられ、入所者や入居者を抱えている施設特有のリスクマネジメントが求められている点です(下表)。

今回の項目の絞り込みは、指導内容の標準化や実施方法の効率化による時間短縮だけでなく、自治体による「地域間の差異」や担当者による「判断の齟齬(見解の違い)」に伴って問題視されていたローカルルールを是正して標準化する狙いもあります。また、実地指導当日の関係書類の確認やヒアリングにおいても、行政担当者の高圧的な言動が改善される点や、事業所の管理者以外に実情に詳しい従業員や運営する法人の労務・会計等の担当者が同席することも可能となるなど、これまでよりも円滑な面談にしていくための改善も含まれ、実地指導の心理的なハードルが引き下げられる形となりました。

今回の見直しにおいて、実地指導後の改善命令や監査などに変更はなく、実地指導後の対応はこれまで通りになる見込みです。現行における実地指導後の流れを確認すると、結果の通知は実地指導後の翌月末に届き、概ね 1 ヶ月以内に指摘事項の改善を実施する必要があります。指摘事項を法令や基準に照らし合わせて改善し、疑問があれば確認をして改善報告書を作成します。その後、改善完了報告書を提出して、介護報酬の算定要件を満たしていなかった場合には過剰な取得分を返還する流れとなります。

■実地指導の対策ポイントや着目点

実地指導の対策で最も重要なことは、日頃から適正な業務を実施していくことに尽きます。実地指導は、介護サービスの質向上やコンプライアンス重視の観点から、外部監査のような役割を成しています。各事業者においては、実地指導の実施有無に関係なく、日頃から継続的に運営管理を徹底することが実地指導対策の早道となり、利用者本位の介護サービス提供を実現していくうえで欠かせない点を再認識することが大切です。

特に、人材不足によるやり繰りで指摘されやすい「人員基準」に関しては、事業所の運営のみならず、労務管理と介護報酬の加算取得(請求)等に直結しているため、兼務や常勤換算、シフト体制等の不備を改善していく必要があります。とりわけ加算等は質の高いサービスの対価として評価され、介護事業所等の経営の存続を左右する重要な介護報酬です。「人員基準」を満たしていくには、人材の安定化を図る福利厚生の充実や教育体制の強化なしでは難しい面もあるため、労使の協同が必要になるでしょう。

さらに注意すべき点は、優秀な人材を揃えて質の高いサービスを提供していたとしても、その事実を示す根拠となる記録が手薄では、実地指導で指摘される可能性が高まります。記録に対しては介護スタッフの記載にバラツキがないよう、組織として個々人のスキルを向上させる教育や定期的な内部監査が不可欠だといえます。また、個別項目の指導において、管理者と現場スタッフの回答の食い違いやズレ等が行政担当者に虚偽として判断されれば大きな問題です。そういった意味でも管理者は現場スタッフの言動や記録の作成等について、しっかり把握していくことが大切なポイントになります。

記録の具体的な書き方では、「誰が」「いつ」「どこで」「どのような」サービスを提供したのか、そして記録内容を各職員が共有して理解できれば、サービス提供の均質化を図ることができるようになります。そして、サービス提供では、ケアプランを反映させた各サービス計画書を作成しているのか、また自立支援を主としたケアを提供しているのか等、根拠に基づくサービス提供であるかを証明できるかが、要介護者等の心身の状況等に応じた適切なサービス提供の本質として重要なポイントになります。

そして、見逃しやすい点は変化への対応です。10月には消費税の増税対応による介護報酬の基本単位が見直しとなります。また、利用者の給付管理(サービス受給)に関わる「区分支給限度基準額」と低所得者の食費・居住費の負担軽減に係る「補足給付」も変更になります。こうした変更に伴って、利用者負担やサービス内容が変わる利用者がいれば、関連するすべての書面の点検が必要になる点に留意しなければなりません。

こうした対策に取り組むうえで活用できるツールは、今回の見直しの全容が記された「実地指導の標準化・効率化等に向けた運用指針」のほか、各自治体が公表する「自己点検シート」が参考になります。点検シートは、今回の見直しにまだ対応していない自治体が多いものの、今回の標準化への変更により、既に対応済みの他自治体の情報を参考にすることも可能です。指針や点検シートをもとに、定期的な内部監査や外部専門家による客観的な監査を実施していくことで、健全な運営体制を強化していけるでしょう。

▼今月号の考察

今回は、介護事業者の運営に関わる実地指導の変更点と対策ポイントを整理しました。実地指導は働くスタッフを守るために遵守すべき重要な事項であり、適正な運営体制に改める大切な機会として、積極的に活用していく姿勢が必要です。まずは「指針」や「自己点検シート」をもとに問題点を把握して業務改善に取り組んでいきましょう。以上、ご参考にして頂ければ幸いです。

・本資料は情報提供のみを目的としたものであり、いかなる取引の勧誘或いは取引を確認するものではありません。

・本資料に記載された内容は、現時点において一般に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づき作成されておりますが、当社はその正確性・確実性を保証するものではありません。また、ここに記載されている内容は、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。

・本資料のご利用並びに取り組みの最終決定に際しましては、ご自身のご判断でなされますよう、また必要な場合には顧問弁護士、顧問会計士などにご相談の上でお取り扱い下さいますようお願い致します。

・当社の承諾なしに、本資料の全部または一部を引用または複製することを禁じます。

■提供:株式会社 医療経営研究所