ヘルスケア最新情報TOPIX「介護編」 2019.9月号

「地域共生社会における介護事業者の取り組み方」

今月号では、2040 年を展望した社会保障・働き方改革を推進し、地域共生社会の実現を目指したポイント整理として、「Ⅰ.地域共生社会の位置づけと実現に向けた方向性」と「Ⅱ.総合事業や保険外サービスの展開に係るポイント」を確認していきます。

「地域包括ケアシステム」は「地域共生社会」を実現するための仕組みであり、地域包括ケアシステムの主要なプレーヤーである介護事業者に対して、地域への参画が求められています。

【確認keyword】

「地域共生社会は地域包括ケアシステムの深化版」「地域活動のプラットフォームの整備、介護事業者における取り組み方」「地域共生社会における保険外サービスの位置づけ」

[Ⅰ]地域共生社会の位置づけと実現に向けた方向性

■地域共生社会の実現を目指す背景

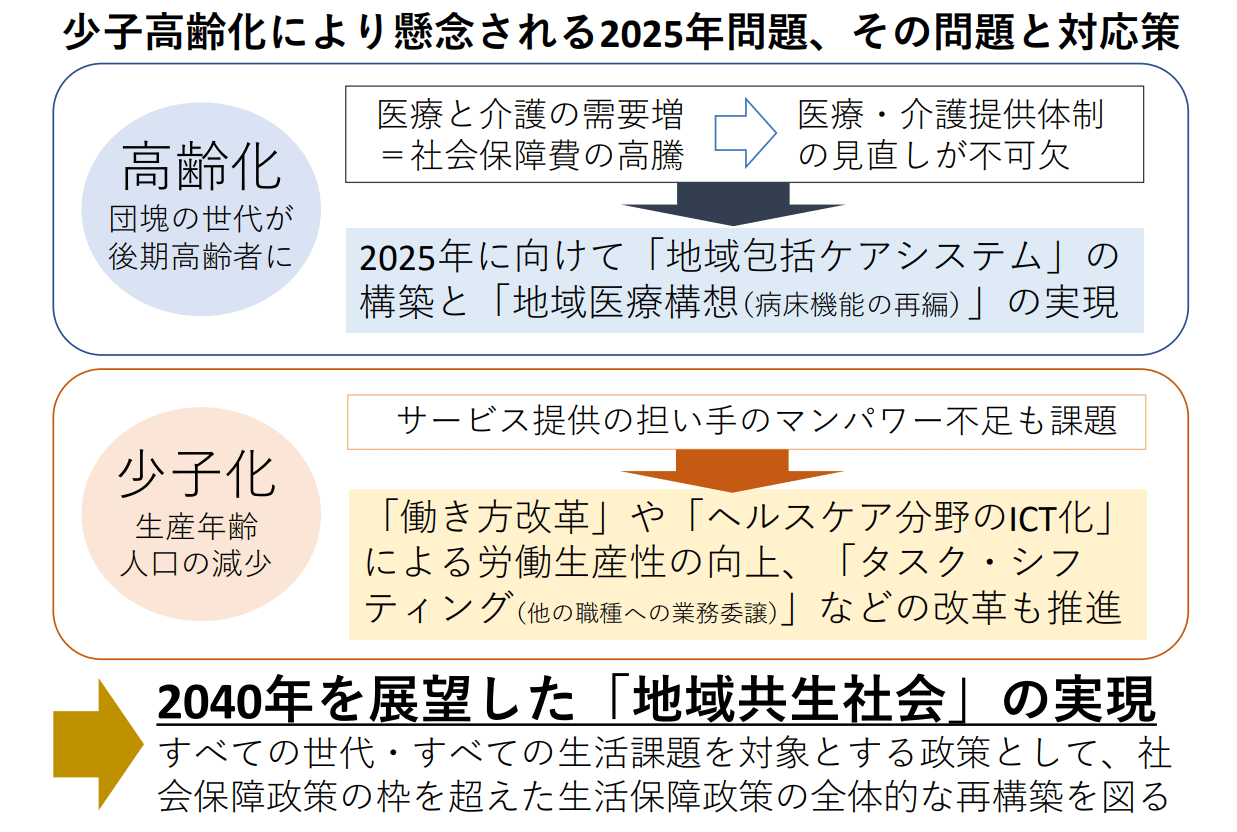

昨今、少子高齢化による2025年問題が懸念され、医療・介護分野では地域包括ケアシステムの構築を目指した取り組みをはじめ、マンパワー不足を補いつつ、労働生産性を高める「働き方改革」や「ICT化」などが推進されています(下図)。その着地点には、地域包括ケアシステムの深化版として「地域共生社会」の実現が掲げられています。

■地域包括ケアシステムと地域共生社会の関係性

平成 28(2016)年 7 月に厚労省の「我が事・丸ごと地域共生社会実現本部」において、社会保障政策の枠を超えた生活保障政策の全体的な再構築を図るため、すべての世代・すべての生活課題を対象とした統合的な地域ケアを構築する政策として「地域共生社会」の実現という方針が打ち出されました。「地域共生社会」とは、制度・分野ごとの縦割りや支え手・受け手という関係を超えて、『地域住民や地域の多様な主体が“我が事”として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて“丸ごと”つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会』と定義されています。

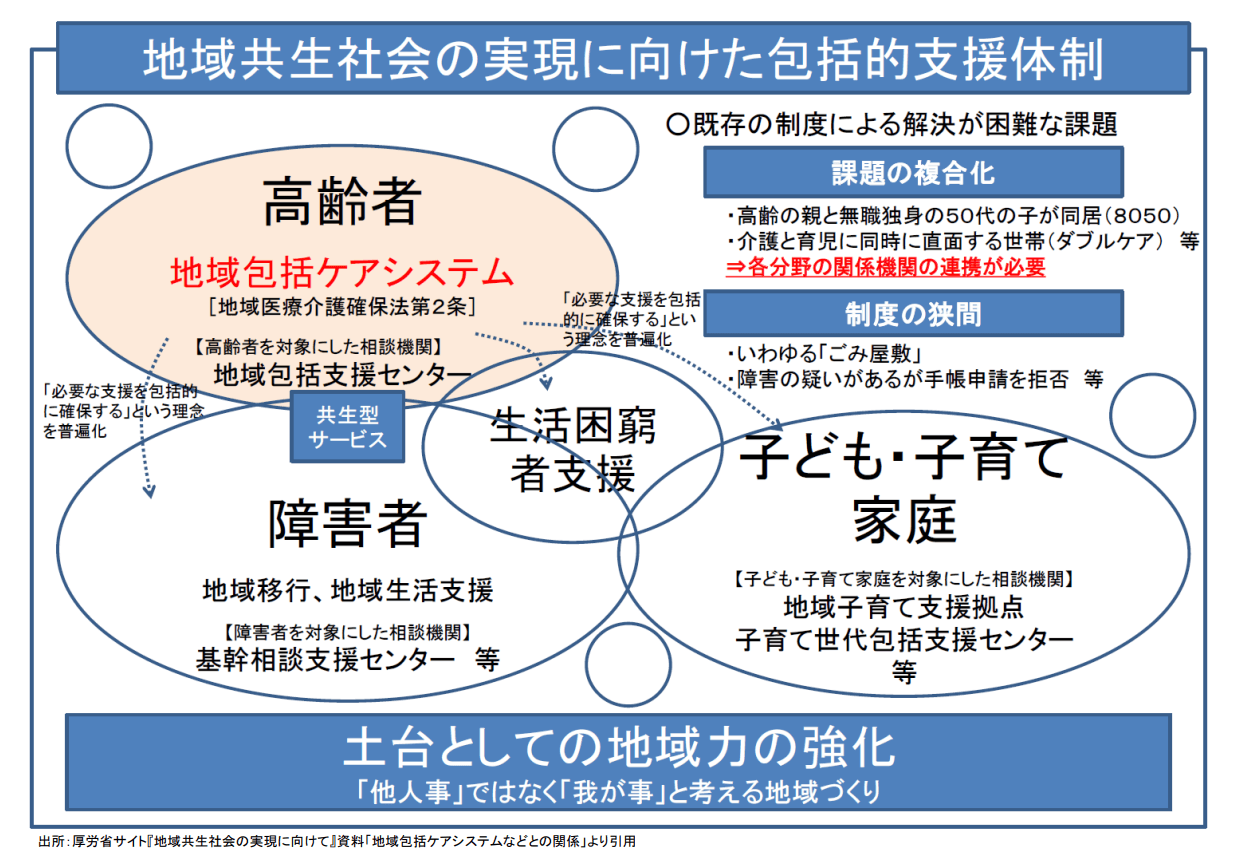

平成 30(2018)年 4 月に施行された改正社会福祉法でも、高齢期のケアを念頭に置いた地域包括ケアシステムを引き続き推進しつつ、地域包括ケアシステムの考え方を、障がい者、子どもなどへの支援や複合的な課題にも広げた包括的支援体制を構築していくことが示されました(下図)。

そして、令和元(2019)年 6 月に閣議決定した政府の骨太方針 2019 においても、2040年を展望した社会保障・働き方改革を推進し、『全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り高め合う地域共生社会を実現する』旨が明示されました。

「地域包括ケアシステム」は「地域共生社会」を実現するための仕組みであり、地域包括ケアシステムの主要なプレーヤーである介護事業者は地域への参画が求められています。特に高齢者への「介護予防」と「生活支援」の両輪となる地域支援事業(総合事業)への関わり方、そして保険外サービスの展開が今後の取り組み課題になるでしょう。

[Ⅱ]総合事業や保険外サービスの展開に係るポイント

■地域共生社会のプラットフォームにおける取り組み方

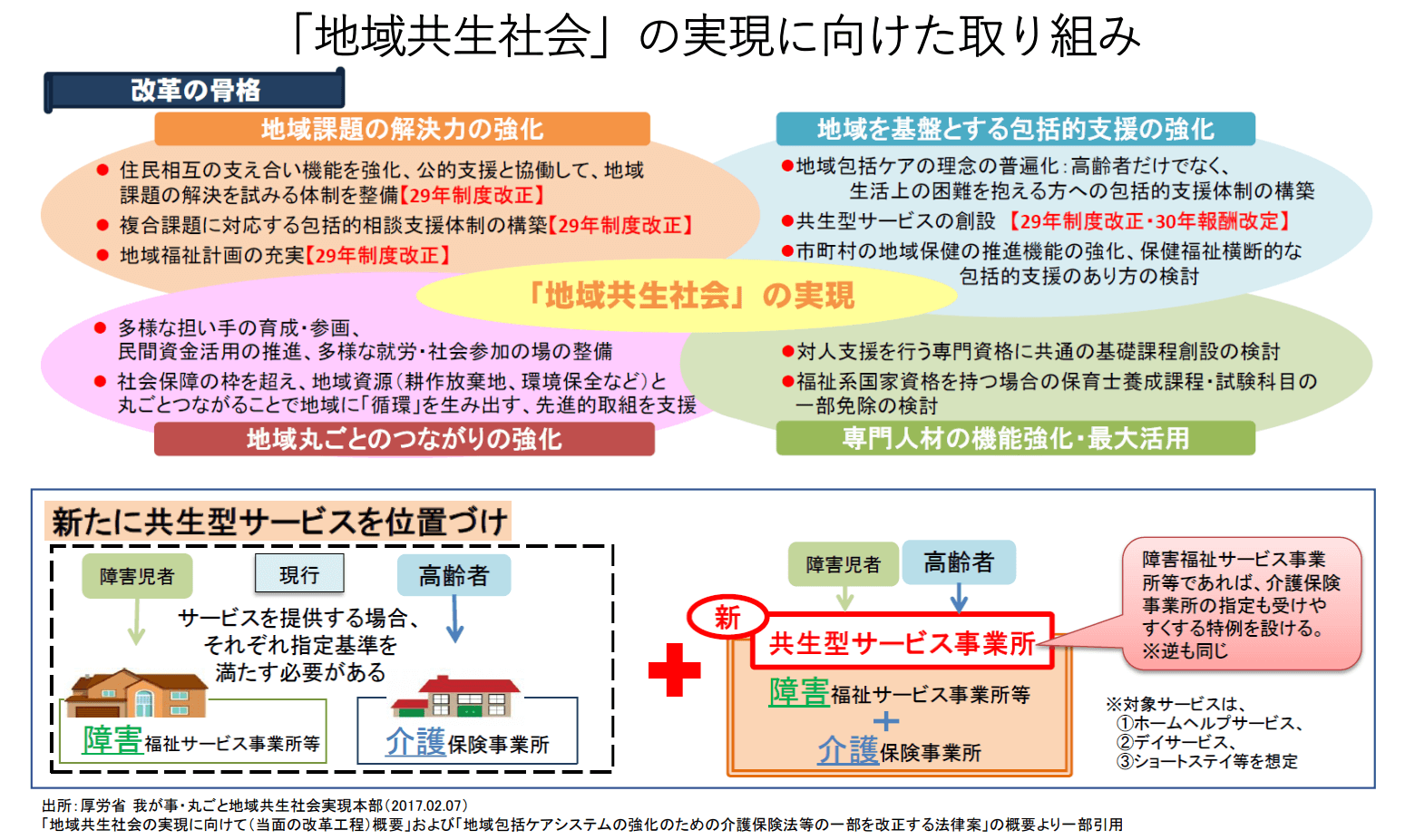

「地域共生社会」の実現に向けた取り組みに欠かせない改革の骨格として、「地域課題の解決力の強化」「地域丸ごとのつながりの強化」「地域を基盤とする包括的支援の強化」「専門人材の機能強化・最大活用」が掲げられ、公的支援の縦割りを“丸ごと”へ、他人事ではなく“我が事”の地域づくりを育む仕組みへの転換を目指しています(下図)。

介護事業者が関与する「地域共生社会」に係る変更は、「地域を基盤とする包括的支援の強化」の一環として、平成 30(2018)年 4 月に「共生型サービス」が創設された点です。「共生型サービス」では、介護保険または障害福祉の指定を受けた事業所がもう一方の制度における指定を受けやすくなり、介護事業所の同一事業所内での障害福祉サービスの提供が可能となりました。これにより、障害者が介護保険の認定を受けた際に障害福祉サービス事業所のサービスが利用できなくなっていた問題点が改善されました。

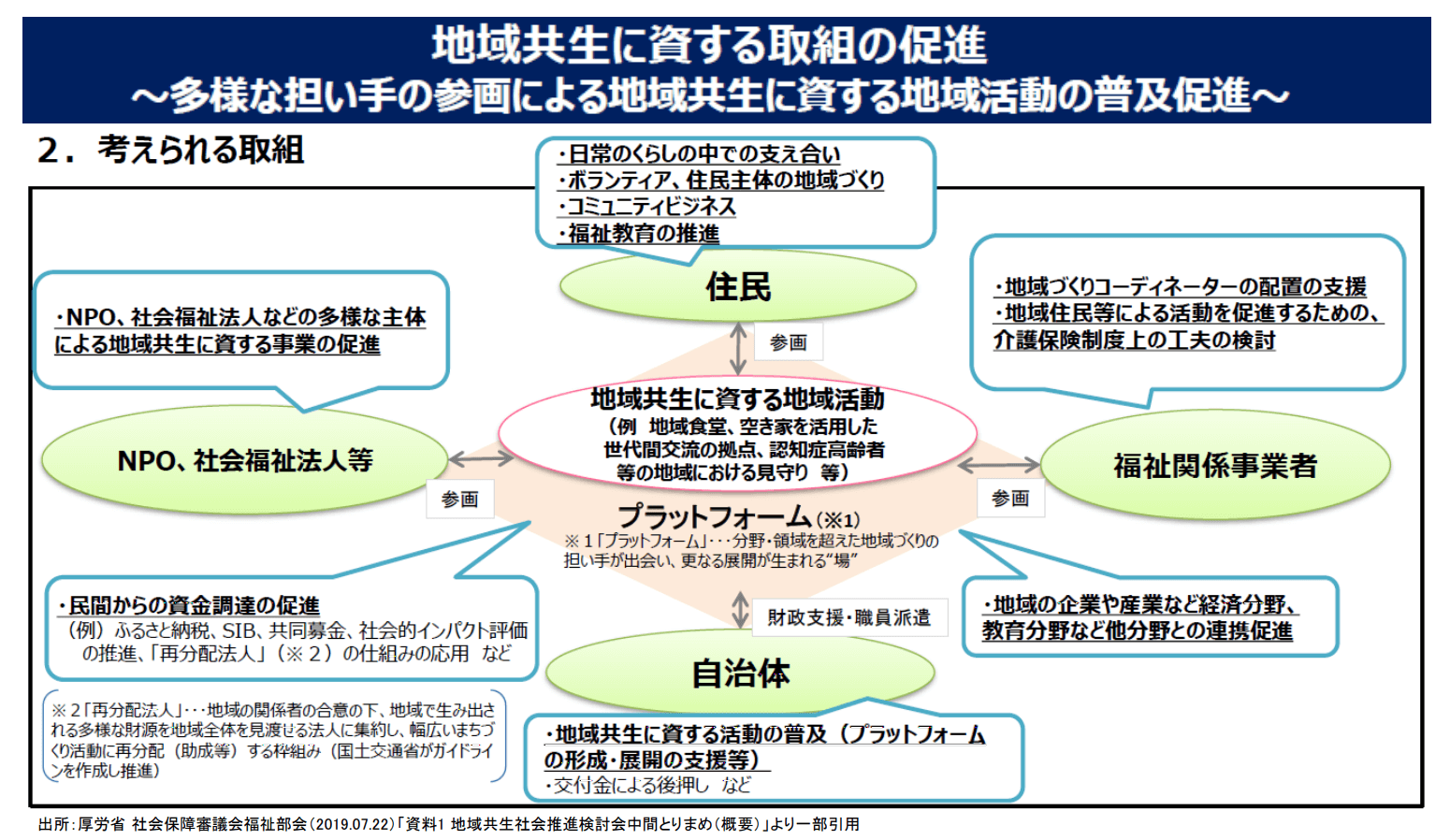

「地域共生社会」の実現に向けた取り組みでは、自主性や創意工夫が最大限活かされるよう画一的な基準は設けず、住民をはじめ多様な主体の参画による地域共生に資する地域活動を普及・促進する方針となっています。そして、地域住民をはじめとする多様な主体がつながり活動する「プラットフォーム」の整備を通して、地域づくり・包括的な支援体制を構築していく考えです。「プラットフォーム」は、分野・領域を超えた地域づくりの担い手が出会い、更なる展開が生まれる場と位置付けられています。

地域づくりの「プラットフォーム」の担い手は「住民」「NPOや社会福祉法人等」「福祉関係事業者」「自治体」に区分され、とりわけ高齢者との接点が多いケアマネジャーや介護事業者においては、高齢者の問題に関係する窓口に「つなぐ」コーディネート機能が求められ、かかりつけ医との連携はもちろんのこと、高齢者に関わる衣食住など、様々な異業種との関わりも今後ますます重要になってくるでしょう(下図)。

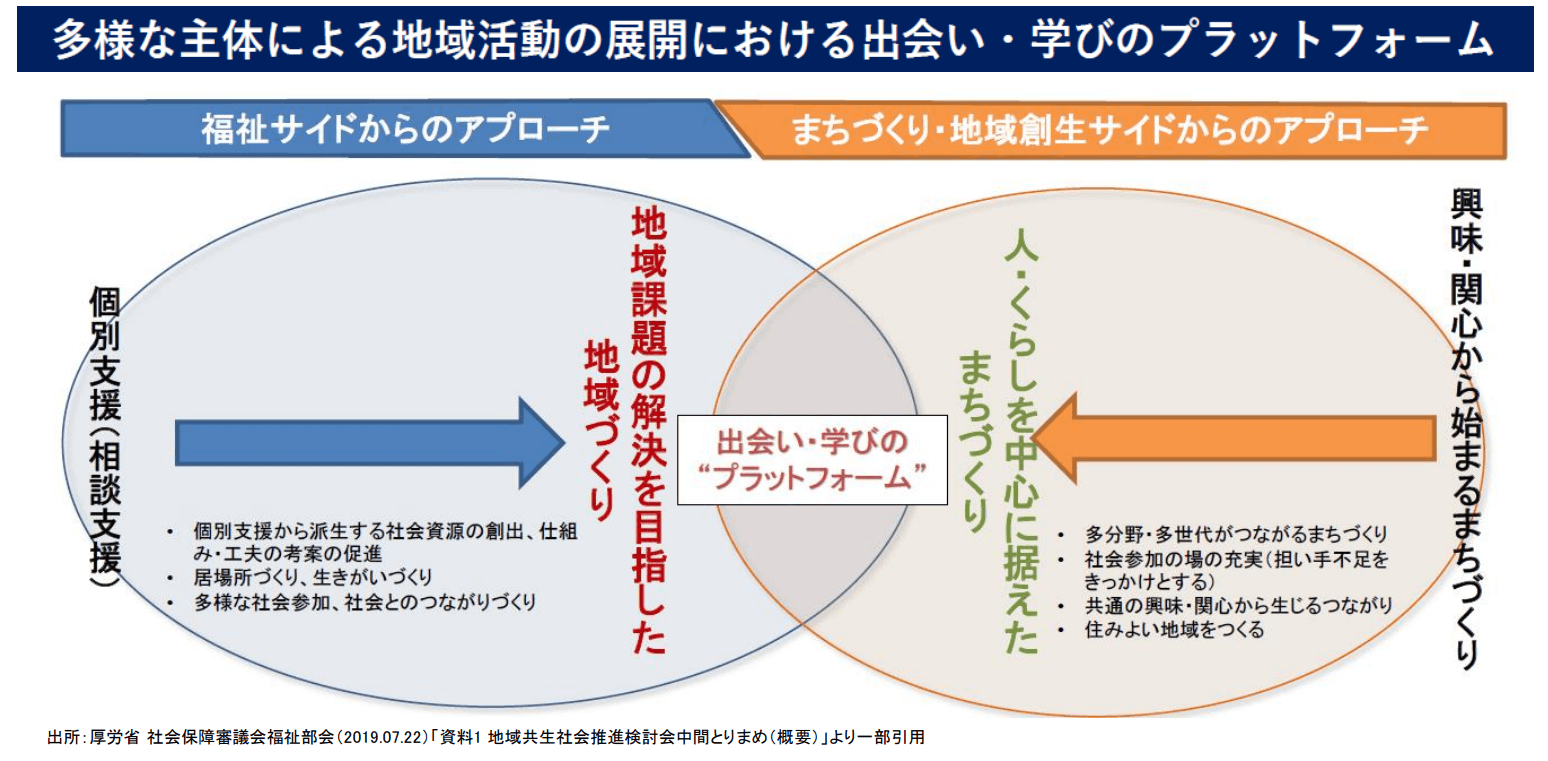

また、地域活動の「プラットフォーム」の整備では、「福祉サイド」の福祉政策だけでなく、「まちづくり・地域創生サイド」のアプローチを強化していくことが課題となっています(下図)。平成 30(2018)年 4 月に施行された改正社会福祉法では地域活動の展開を拡充するため、「福祉サイド(市町村)」の個別支援への関与が強められ、包括的な支援体制を整備していくことが努力義務となりました。他方、「まちづくり・地域創生サイド」のアプローチ強化では、他分野・多世代がつながるまちづくりの中で、介護事業者においては地域福祉の推進に関わりを持っていくことが期待されています。

■地域共生社会における総合事業と保険外サービスの位置づけ

「地域共生社会」の実現に向けて、地域づくりの取り組みのバイブルとして平成31(2019)年3月に策定された「これからの地域づくり戦略」では、「地域ケア会議」を地域の課題を解決する多職種が知恵を出し合う場と位置付けています。介護事業者は、介護サービスを起点とする地域包括ケアシステムをはじめ、地域づくり・包括的な支援体制となる地域ケア会議や地域活動のプラットフォームの中で、各プレーヤーとの接点も多く、「地域共生社会」の実現に際し、地域になくてはならない存在だといえます。

平成 27(2015)年度の介護保険制度改正では、訪問介護と通所介護の予防給付が総合事業へと移行(予防給付から除外)されましたが、今後この他の予防給付や軽度者向けの生活支援も見直しとなる可能性があります。なぜなら社会保障費の財源不足により、制度存続には介護給付の圧縮が不可避となっているからです。そして、総合事業自体が市町村の財源に左右されやすい側面があり、利用者の自助を促進し、介護事業者による保険外サービスの拡充が不可欠となってきた点にも留意しなければなりません。

整理すると、介護事業所等では介護給付から総合事業へ、総合事業から保険外サービスへとタスクシフトが進むことに柔軟に対応できる体制づくりがポイントになるでしょう。保険外サービスの提供は、高齢者の生活・動作に関わる「できなくなったことをカバーする、支える」ことに加えて、「喜びや楽しみ、やりがいをいかに引き出していくか、不の要素をどのように解消するか」という点に着目すれば、サービス提供の領域をさらに広げることができます。加えて、利用者だけでなく、介護者や家族の支援ニーズにも対応することが、保険外サービスを創出していく重要な着眼点となります。

今後、日本全体の労働力(生産年齢人口)が減少する中、介護サービスを含めたサービス業全般では恒常的な人手不足が懸念されています。人手が足りない時代こそ、自前でできないことは他の社会資源や他社の機能等を有効活用する必要があり、異業種も含めた地域のパートナーとの戦略的な連携が今後の展開において不可欠です。そして、介護事業所者が総合事業への積極的な関与により健常な高齢者との接点を増やすことは、潜在的な利用者確保の観点でポイントになります。さらに、日頃から接する身近な利用者の困り事が保険外サービス拡充の起点となり、新たなビジネスとして事業化できれば、地域づくりに寄与し、「地域共生社会」の実現に貢献していけるでしょう。

▼今月号の考察

今回は、地域共生社会の実現に向けた方向性を確認し、介護事業者に関わる総合事業及び保険外サービスの取り組みポイントを整理しました。社会保障費の財源不足により、制度を維持して

いくには制度改革が不可避であり、今般の制度のトレンドを意識した取り組みは運営強化のポイントとなるでしょう。以上、今後の事業所運営に関わる動向としてお役立て頂ければと思います。

・本資料は情報提供のみを目的としたものであり、いかなる取引の勧誘或いは取引を確認するものではありません。

・本資料に記載された内容は、現時点において一般に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づき作成されておりますが、当社はその正確性・確実性を保証するものではありません。また、ここに記載されている内容は、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。

・本資料のご利用並びに取り組みの最終決定に際しましては、ご自身のご判断でなされますよう、また必要な場合には顧問弁護士、顧問会計士などにご相談の上でお取り扱い下さいますようお願い致します。

・当社の承諾なしに、本資料の全部または一部を引用または複製することを禁じます。

■提供:株式会社 医療経営研究所