ヘルスケア最新情報TOPIX「介護編」 2019.10月号

「介護事業者における災害対応のチェックポイント」

今月号では、自然災害への備えとして様々な自治体が策定している“高齢者福祉施設における災害対応マニュアル”を参考にしながら、介護施設をはじめ居住・通所系の介護事業所の運営に関わる災害対策のポイントについて、「Ⅰ.災害対策の必要性とチェックリストによる現状確認」と「Ⅱ.災害前後の防災対策・応急対策のチェックポイント」を整理していきます。

今般の台風15 号による千葉県全域における長期の電気・通信インフラの障害は想定外であり、エリア内外の災害支援協定の必要性が高まったといえます。自然災害への対策は、介護業務における事故や事件等の危機管理にも応用できますので、日頃から訓練を重ねていくことが大切です。

【確認keyword】

「災害による介護施設等の被災」「災害対策の必要性」「防災対策の現状チェック」「平常時の防災対策」「災害時の応急対策」「経営者と職員の防災・減災意識の醸成」

[Ⅰ]災害対策の必要性とチェックリストによる現状確認

■介護事業者における災害対策の必要性

今般、我が国では地震・風水害・土砂災害などの自然災害が多発し、高齢者が居住・療養する介護施設等が被災する例も少なくありません。自然災害のみならず、火災や事件などの人為的な災害も含めて、介護現場が被災現場にならないよう事前に対策を練っていくことが不可欠になってきました。特に、介護現場(及び医療現場)では、災害時に入所者(及び入院患者)の自力避難が極めて困難であるため、被害が拡大しやすい傾向がある点に留意しなければなりません。想定外の不測の事態はいつでもどこででも起こり得ることを前提に、経営者だけでなくスタッフ全員が防災・減災意識を持ち、災害対応マニュアルをもとにした定期的な訓練が必然的になってきたといえるでしょう。

災害対応マニュアルは作りっぱなしでは陳腐化し、いざという時に使えないため、定期的な点検・改善のプロセスをルール化する必要があります。そして、マニュアルは作ればよいものでなく、日頃の訓練があってこそ、いざという時の行動に直結できるのです。緊急時を想定した訓練では、切迫した状況下で現状を把握し、意思決定して行動するという流れを身につけるために実施しますが、こうした一連のプロセスは通常業務においても大切なことです。例えば、平常時の介護業務においても、各スタッフが迷いなく動けるように「いつ」「誰が」「何を」「どこで」「どのように」するのか等の手順を業務マニュアルに盛り込み、日頃からプロセスの改善を意識することがポイントになります。

加えて、災害対応マニュアルの整備では組織内の調整に留まらず、地域連携や医介連携を含めた、エリア内外の施設との災害支援協定を盛り込む必要性も増してきました。こうした対応は、平常時や災害時に対応できるネットワーク構築が地域包括ケアシステムを深化させ、地域共生社会の中で介護事業の社会的価値を高める一助になるでしょう。

■防災対策の現状確認チェックリスト

≪防災対策の強化に関するチェックリスト≫

1.情報収集手段の確認

□ 停電しても情報収集ができるよう、ラジオやワンセグテレビ等の準備をしている。

□ パソコンや携帯受信機で自治体の「防災メール」配信の登録をしている。

2.指揮体制・組織の確立

□ 災害時の指揮命令者(不在時の代行者)などの指揮命令系統を定めている。

□ 職員の緊急連絡網のほか、通信回線不通時の連絡方法などを定め、すべての職員に指示が確実に伝達できる仕組みを整えている。

3.防災管理体制の整備

□ 災害時における職員の参集ルールや役割分担など、非常配備体制を定めている。

□ 災害時における利用者の家族等との連絡手段、安否情報の発信方法、行政機関との連絡手段など、関係者や関係機関との連絡体制を整備している。

4.職員等の防災意識の醸成

□ 職員や利用者に非常配備や避難場所、避難経路等の防災に係る情報を周知している。

5.消防用設備及び避難設備等の点検

□ 消火設備・警報設備・避難設備・非常通報装置等の定期点検を実施している。

□ 避難通路(廊下や非常口など)は障害物のない有効なスペースを確保している。

□ 家具や室内設備、照明器具等の転倒防止策をとっている。

□ 停電しても最低限必要な電気設備等が使用できる非常用発電機を備えている。

□ 常勤職員が上記の非常用発電機その他の非常用機器等の操作方法を周知している。

□ 利用者・職員等の人数に応じた最低3 日間分の必要な水・食料等を備蓄している。

□ 紙おむつ類・ディスポーザルグローブ等の衛生用品や毛布等の予備を確保している。

□ 避難できる安全スペース(什器のない部屋、廊下など)を確保している。

6.有効な避難訓練の実施

□ 年2 回以上(うち1 回は夜間を想定して)計画的に避難訓練を実施している。

□ 地域の自治会や近隣の住民との合同避難訓練を実施している。

7.消防機関等関係諸機関との協力体制の確立

□ 避難訓練の際は、消防機関に協力を求めて、その指導の下に行っている。

8.危険物の管理と燃料の確保

□ 防火管理者その他の火気取扱責任者はボイラー・暖房機器等の点検・整備状況や、プロパンガス・重油等の燃料の保管状況を把握し、不測の事態でも確保できる。

9.事業所間の災害支援協定の締結

□ エリア内外における施設・事業所、医療機関との間で、被災した場合の利用者の避難受け入れや介護職員等の派遣など、災害時の相互支援の協定を結んでいる。

10.地域との連携、高齢者の受け入れ体制

□ 地域(自治体や社協)との間で、災害時における地域住民からの支援や高齢者の受け入れ、地域の要援護者の避難受け入れなど、双方向の連携に向けた協議を行っている。

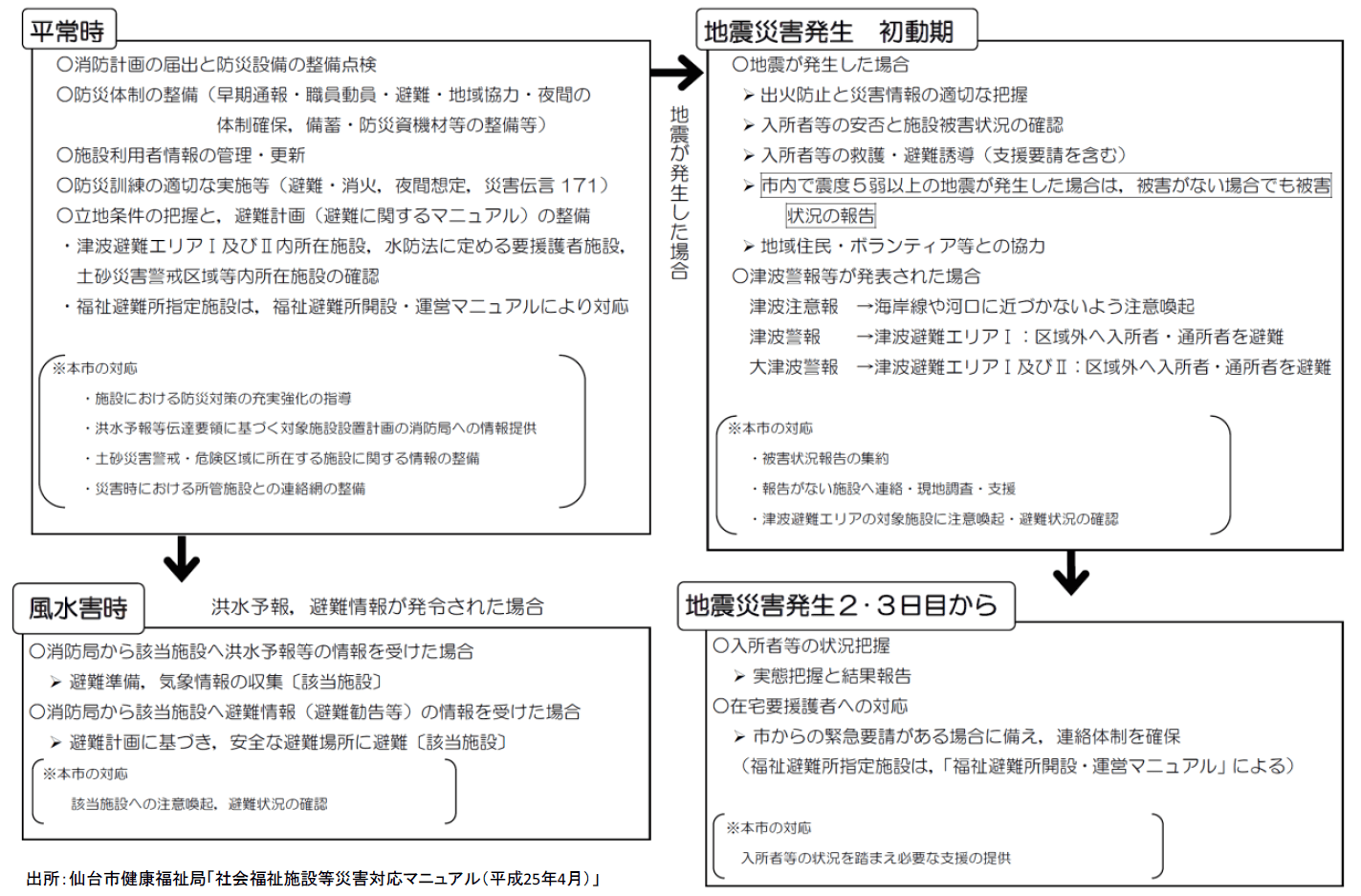

■押さえておきたい! 災害発生前後の防災対策

まずは、すべての災害において“絶対安全は保証されていない”“他人事ではない”ことを前提に、「平常時の防災対策」においてスタッフ全員の防災・減災意識を醸成し、被害を最小限に食い止めるための対策や訓練を実施していくことが大切です。

そして、「非常時の応急対策」は「平常時の防災対策」があってこそ実践できるものであり、日頃の訓練によって防災対策を強化していく必要があります。例えば、東日本大震災の被災地である気仙沼市内の避難訓練を重ねてきた地域では、震災時に地区ごとに編成した班が避難誘導と安否確認を訓練通りに行ったことで、犠牲者を最小限に食い止めることができたという報告もあり、日頃の訓練がなければ実践することはできません。

[Ⅱ]災害前後の防災対策・応急対策のチェックポイント

■平常時の防災対策におけるチェックポイント

「平常時の防災対策(災害発生前)」では、特に必要性が高く未整備の事項について、いつまでにどのように取り組んでいくか等の優先順位を決めていくことが重要です。

◆STEP①:立地条件や建物の点検

□ 現在地の盤や形から起こり得る災害予測、最新ハザードマップ確認

□ 建物の耐震診断、必要に応じた補強工事配管類接合部等点検

◆STEP ②:防災設備等の安全確認、備品等の整備点検

□ スプリンクラー ・ 屋内消火栓 ・ 自動火災報知設備、防火設備等の整備と点検

□ 防炎物品(カーテン ・ 寝具等)の整備、防排煙設備 ・ 非常照明 ・ 避難階段等の点検

□ 設備 ・ 備品等の転倒 ・ 落下防止、ガラスの飛散防止等

□ 情報収集体制の整備、停電に備えたラジオ等の準備、防災メール登録等

□ 3 日分以上の食料 ・ 燃料等の備品準備、そのリストの作成及び定期点検

□ 医療機関、食料 ・ 燃料等の納入業者、調理委託等の委託業者の災害時対応を確認

◆STEP ③:防災体制の整備

□ 避難計画や避難経路図(集合場所 ・ 施設外への経路 ・ 避難所への順路等)の作成

□ 連絡体制図や緊急連絡先リスト(消防局及び施設所管課)の作成、リストの更新

□ 職員の災害時 役割分担表 ・ 緊急連絡網、職員召集 ・ 参集基準の作成と体制整備

□ 利用者の状態に応じた避難方法(徒歩、車いす、ストレッチャー、車両)の確認

□ 利用者家族等への伝達方法を確認した緊急時連絡先 ・ 利用者名簿の作成

□ 停電時の情報伝達手段の確認(災害用伝言ダイヤル 171 、伝言板 web171 の使用訓練)

□ 夜間における防災体制の整備、人員の配置や連絡網の確認および見直し

□ 他施設との協力体制及び地域 ・ ボランティア協力体制 、災害支援協定先 の一覧作成

◆STEP ④:防災訓練の適切な実施等

□ 災害対応や避難に関する各種マニュアルの整備と見直し

□ マニュアルに即した避難 ・ 消火訓練の実施(夜間を想定した訓練を含む)

□ 職員等への防災教育の徹底、地域防災訓練への積極的な参加

「平常時の防災対策」において、まずは災害時にライフライン(水道・ 電気 ・ ガス ・ 通信等)が遮断された状態を想定することで、最低限何をすべきか、何が必要となるかを予見することができます。防災訓練はマニュアル通りに実施することが目的ではなく、マニュアルと実情のズレを補正するため、定期的な実施に加えて、新たな職員の入れ替わり時にも再確認する機会を設けることで、不測の事態に備えることができるのです。

■非常時の応急対策におけるチェックポイント

「非常時の応急対策(災害発生後)」においては、何よりも命を守ることが最優先であり、次に二次被害の発生防止に力を注ぐ必要があります。

◆STEP①:災害状況の把握、施設内の確認

□ 災害情報の収集と適切な把握(テレビ、ラジオ等、消防署・警察署等との連絡)

□ 火元の点検、ガス漏れの有無の確認、消防計画に従って通報・避難・消火

□ 入所者等の安否確認・救護、負傷者の速やかな救出(二次被害の発生防止)

□ 負傷者の応急手当、病院等への移送、必要に応じ消防機関等に支援要請

□ 被害状況の確認、入所者や利用者等に状況を伝えて不必要な不安や動揺を与えない

□ 津波警報・水防法の情報伝達を受けた場合は避難計画に基づく避難

□ 避難誘導(建物の損壊状況や災害対策本部の情報等を踏まえ、必要に応じて対応)

□ 避難時は応答の難しい利用者等の不明・取り違えを防止

◆STEP②:家族や行政等への連絡

□ 事前に定めた災害時の連絡方法により、利用者等の家族への状況報告

□ 災害状況に応じた利用者の保護者等への引継ぎ(引継ぎに要する時間等も考慮)

□ 災害による人的・物的な被害があれば自治体の所管課への報告(基準緩和等の確認)

□ 災害用伝言ダイヤル171、災害用伝言板web171 における安否確認の利用

□ 地域住民・ボランティア・防災関係機関・利用者の保護者等との連携

高齢者は災害時に、危険察知能力や情報入手能力、行動能力にハンディキャップをもつ「災害弱者」になるケースが多いため、事業所に関わりのある利用者のみならず、近隣の自立高齢者への支援も必要となります。災害時での高齢者支援体制は、自治体や個々の事業者のみで実現するものではなく、自治体・事業者・地域が各々の役割を認識し、連携して行動していくことによって実現されるものです。そして、災害時の連携は、地域包括ケアシステムの体制づくりと表裏一体であり、日頃の関係強化の延長として、非常時にも対応できる顔の見える関係づくりが不可欠になるでしょう。

▼今月号の考察

今回は今般相次ぐ大規模化・複合化する自然災害の実態を鑑みて、介護施設等をはじめとする介護事業者における災害対策のポイントを整理しました。とりわけライフラインの長期寸断の対応には国や都道府県による支援が不可欠ですが、各事業者では最低3 日間対応できる体制整備が必要だといえるでしょう。以上、運営体制の整備に係る一助としてご活用頂ければ幸いです。

・本資料は情報提供のみを目的としたものであり、いかなる取引の勧誘或いは取引を確認するものではありません。

・本資料に記載された内容は、現時点において一般に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づき作成されておりますが、当社はその正確性・確実性を保証するものではありません。また、ここに記載されている内容は、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。

・本資料のご利用並びに取り組みの最終決定に際しましては、ご自身のご判断でなされますよう、また必要な場合には顧問弁護士、顧問会計士などにご相談の上でお取り扱い下さいますようお願い致します。

・当社の承諾なしに、本資料の全部または一部を引用または複製することを禁じます。

■提供:株式会社 医療経営研究所