ヘルスケア最新情報TOPIX「介護編」 2019.12月号

「社会福祉連携推進法人に関する最新情報の整理」

今月号では、10 月 29 日に開催された厚労省の「社会福祉法人の事業展開等に関する検討会」の資料を参考に、「Ⅰ.社会福祉法人の合併動向と大規模化に関する課題」を確認し、「Ⅱ.社会福祉連携推進法人(仮称)の位置づけと活用例」について整理していきます。

創設が検討されている「社会福祉連携推進法人(仮称)」は、地域においてリーダーシップを発揮する社会福祉法人をはじめ、連携を模索する全ての介護事業者に関与する制度改正として注目される話題です。今後の連携強化に欠かせない仕組みとして、ご参考にして頂ければと思います。

【確認keyword】

「社会福祉法人の合併動向」 「社会福祉法人の経営の大規模化・協働化」 「医療・福祉サービス改革プランの方向性」 「社会福祉連携推進法人のスケールメリットと活用例」

[Ⅰ]社会福祉法人の合併動向と大規模化に関する課題

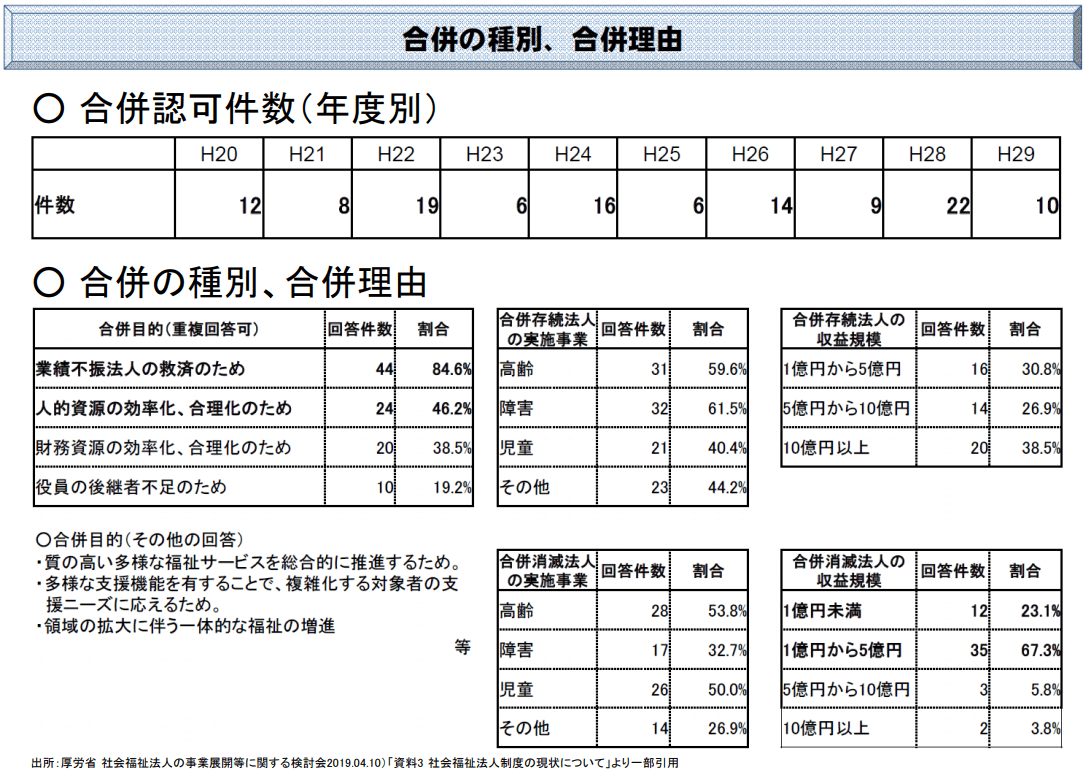

まず、社会福祉法人の合併件数を確認すると、年間 10~20 件ほどで推移しています。合併理由は「業績不振」、「人的資源や財務資源の効率化」などがあり、合併消滅法人の収益規模は 5 億円未満が 9 割超を占め、事業規模が合併に関与している状況です(下図)。

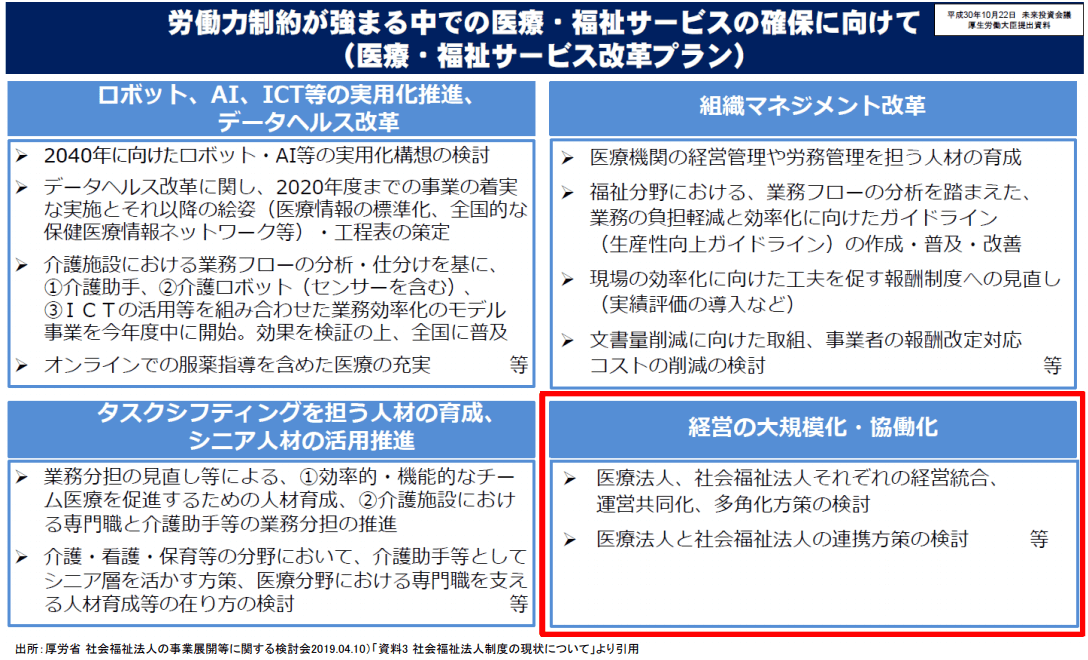

次に、政府が推進する「医療・福祉サービス改革プラン」の方向性を確認していきます。改革プランは生産性の向上を図ることに主眼を置き、「①ロボット・AI・ICT 等の実用化推進、データヘルス改革」、「②タスクシフティング、シニア人材の活用推進」、「③組織マネジメント改革」、「④経営の大規模化・協働化」-4 つが推進されています(下図)。今回のテーマである「社会福祉連携推進法人(仮称)」の話題は、「④経営の大規模化・協働化」に関係する改革となります。

「④経営の大規模化・協働化」においては、社会福祉法人のみならず医療法人にも経営統合が求められています。その理由は、人口減少に伴って労働者が減少していく中、人材不足が懸念される医療・介護従事者が利用者や患者に適切なサービスを提供していくには経営資源を集約して効率化を図り、生産性を高めていく必要があるからです。

すでに医療分野では、2017(平成 29)年に「地域医療連携推進法人」という非営利法人制度の枠組みが創設され、現時点では 14 法人が導入し、徐々に活用され始めています。「地域医療連携推進法人」は、地域医療構想を達成するための一つの選択肢として位置付けられ、複数の医療機関等が法人に参画することにより、競争よりも協調を進め、地域において質が高く効率的な医療提供体制を確保していくことが望まれて、創設された経緯があります。実際の連携推進法人の設立例としては、自治体病院と民間病院のパートナーシップをはじめ、医療法人や社会福祉法人、地域医師会の参画など、各地域の医療資源や地域事情に応じて柔軟に制度が活用されている状況です。

「地域医療連携推進法人」の認定基準としては、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院のいずれかを運営する法人が 2 つ以上参加することや、株式会社の参加を認めず、非営利性を担保している厳格な点が特徴的です。

[Ⅱ]社会福祉連携推進法人(仮称)の位置づけと活用例

■社会福祉連携推進法人(仮称)の位置づけと必要性

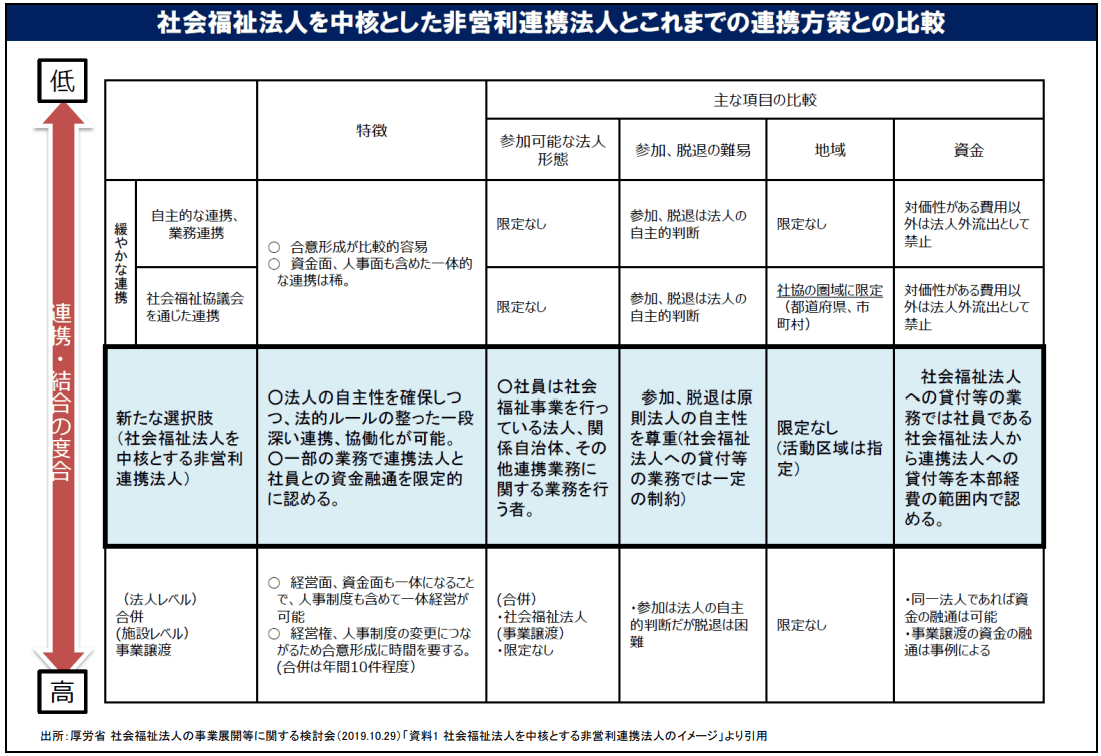

社会福祉法人の「経営の大規模化・協働化」が求められている中、現在、創設が検討されている非営利連携法人は、「自主的な連携や社会福祉協議会を通じた緩やかな連携」と冒頭で触れたような「合併や事業譲渡」の中間に位置づけられます(下図)。非営利連携法人の名称は、まだ仮称ですが「社会福祉連携推進法人」として、「地域医療連携推進法人」と同様に「連携推進方針」の策定など、一定の基準に適合した法人として、都道府県などの所轄庁が認定する仕組みにしていく方向で議論が進められています。

■社会福祉連携推進法人(仮称)の枠組みと活用例

現時点の「社会福祉連携推進法人」に関する厚労省案では、社会福祉事業を行っている法人を 2 つ以上必要とし、そのうち 1 つ以上は社会福祉法人でなければならないとされています。社会福祉事業を行う事業所としては、社会福祉法人以外に NPO 法人や医療法人、株式会社も対象とする方向で議論され、「地域医療連携推進法人」では認められていない株式会社を対象とする理由は、一体的に効率良く地域包括ケアを提供できるメリットがあり、地域に欠かせない小規模法人の救済的な意味合いもあると考えられます。

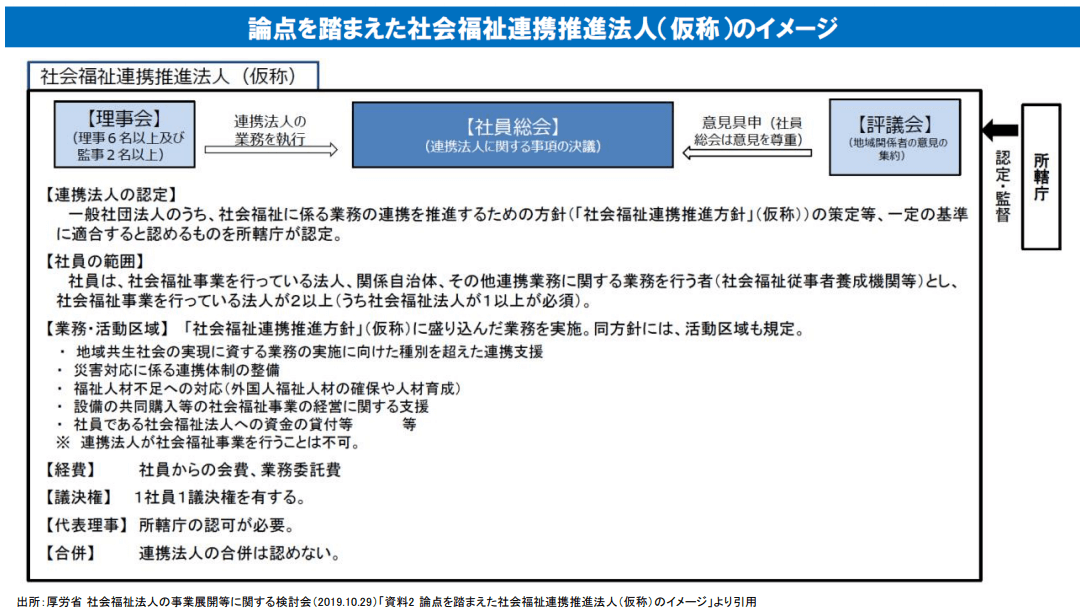

「社会福祉連携推進法人」の枠組みとしては、「地域医療連携推進法人」と同様に、参画法人(社員)からの会費等で経費をまかない、1 社員 1 議決権を有する社員総会が想定されています。業務内容や活動は、「地域共生社会の実現に向けた連携」「災害対応の連携」「福祉人材の確保・育成の連携」「共同購入など生産性向上に資する連携」などが列挙され、「社会福祉連携推進法人」自体が社会福祉事業を直接行うことができないルールとする方向で議論が進められています(下図)。連携推進法人の詳細は、年内に大枠を固めて、2020(令和 2)年の通常国会に関連法の改正案を提出する予定となっています。

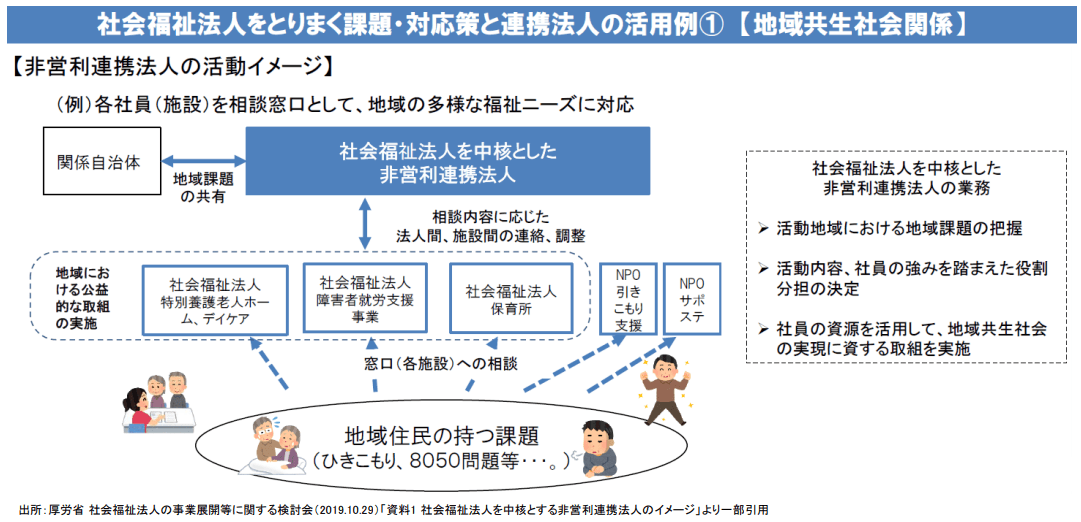

最後に、連携推進法人の活用例を幾つか確認していきます。今般、様々な制度改正や地域事情等の環境変化により、単独法人では生き残りが難しい不透明な時代となってきました。連携推進法人は、複数法人の集合体によるスケールメリットを活かし、各法人の強みを共有できる点が最大のメリットです。まず 1 つ目の活用例としては、地域の多様なニーズや課題を把握し、各法人の持つ経営資源や特徴を活用していくことで、「地域共生社会」の実現に向けて不可欠な仕組みになっていくことが想定されています。

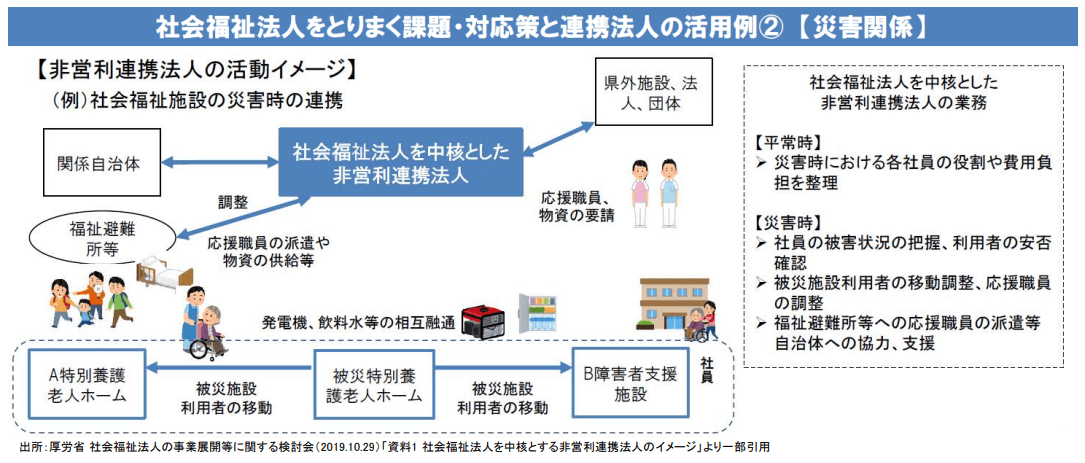

また、今般の台風被害における長期的なインフラ障害に代表されるように、災害時の対応は特に社会福祉法人の課題となりやすいため、利用者の避難をはじめ、応援職員や物資等の相互融通の面における強固な連携関係の体制作りができると考えられています。

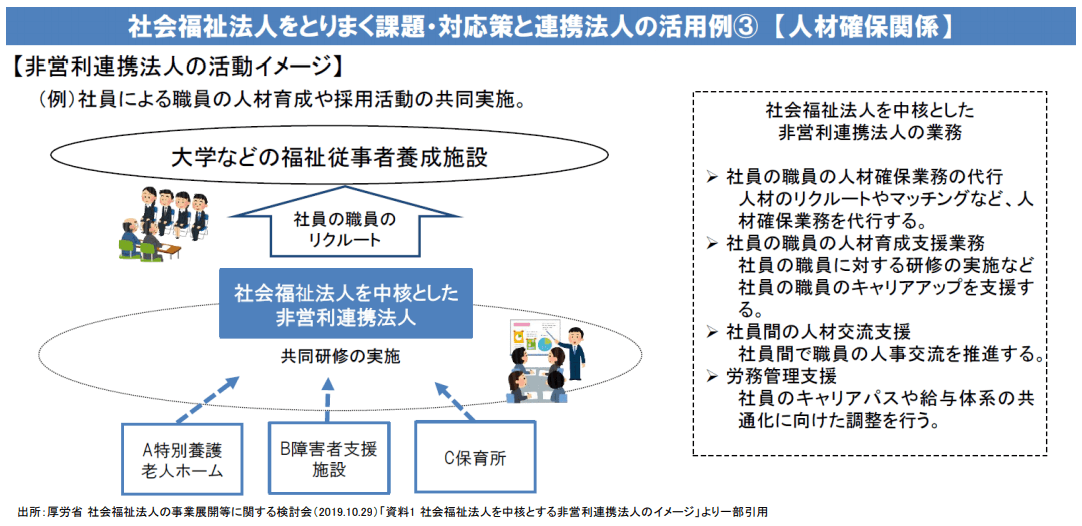

さらに、人材確保においても単独法人より盤石なリクルートや人材育成が可能であり、コスト削減もしやすく、重要な役割が果たせる点が活用のポイントに挙げられています。

▼今月号の考察

今回は、創設が検討されている「社会福祉連携推進法人」に関する最新情報のポイントを整理しました。地域においてリーダーシップを発揮する社会福祉法人のみならず、連携を模索する介護事業者に関与する制度改正として、今後の連携強化等の取り組みにお役立て頂ければ幸いです。

・本資料は情報提供のみを目的としたものであり、いかなる取引の勧誘或いは取引を確認するものではありません。

・本資料に記載された内容は、現時点において一般に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づき作成されておりますが、当社はその正確性・確実性を保証するものではありません。また、ここに記載されている内容は、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。

・本資料のご利用並びに取り組みの最終決定に際しましては、ご自身のご判断でなされますよう、また必要な場合には顧問弁護士、顧問会計士などにご相談の上でお取り扱い下さいますようお願い致します。

・当社の承諾なしに、本資料の全部または一部を引用または複製することを禁じます。

■提供:株式会社 医療経営研究所