ヘルスケア最新情報TOPIX「介護編」 2020.02月号

「介護経営に関する倒産動向と収支状況の整理」

今月号では、東京商工リサーチの公表資料を参考に「Ⅰ. 介護事業者の倒産推移と倒産状況」を確認するとともに、厚労省の公表資料をもとに「Ⅱ. 介護事業経営概況調査結果の概況」について整理していきます。介護分野は介護人材の確保が経営を左右する重要なファクターであり、外国人介護人材の採用やICT の活用のほか、経営統合という新たな選択肢も視野に入れて、連携を強化していくことが大切です。介護経営に係る最新動向としてご参考にして頂ければ幸いです。

【確認keyword】

「介護事業の倒産は右肩上がりで推移」「小規模事業者ほど人手不足が深刻な悪循環」「介護サービス平均の収支差率は3.1%」「人材確保や人件費の高騰が経営を圧迫」

[Ⅰ]介護事業者の倒産推移と倒産状況

■介護事業者の倒産件数と年次推移の概況

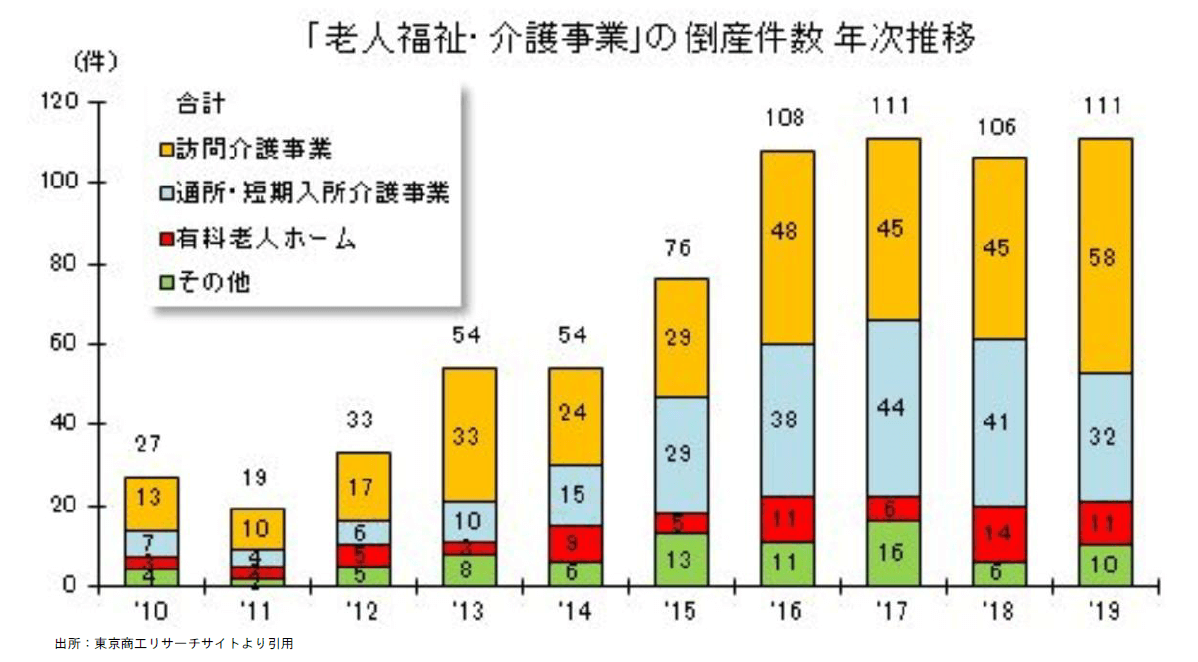

東京商工リサーチの公表資料によると、「老人福祉・介護事業」は新規参入が相次ぐ中、倒産が右肩上がりで推移している状況となっています。直近の2019年の「老人福祉・介護事業」における負債1,000万円以上の倒産件数は、集計を開始して以来、過去最多だった2017年の111件に並び、2016年から4年連続の100件台となり、高止まりとなっています(下図)。また、負債総額も161億6,800万円(同97.3%増)と急増し、負債10億円以上の大型倒産が3件となったほか、負債1億円未満も91件(前年比10.9%増)と増加して全体の8割以上が小規模事業者となった点が特徴的です。資金力の乏しい小規模事業者ほど人手不足が深刻さを増す悪循環に陥っている顕著な結果となっています。

■業種別・原因別・設立別・形態別の倒産状況

業種別の倒産状況としては、「訪問介護事業」が58件(前年45件)と今回も全体の半数ほどを占め、ヘルパーなどの人手不足に加え、人材確保による人件費の高騰が要因となり、大手の進出と新規参入組との競合から小規模事業者の淘汰が相次ぐような結果となっています。次いで、デイサービスを含む「通所・短期入所介護事業」が32件(同41件)、「有料老人ホーム」が11件(同14件)、サービス付き高齢者住宅などを含む「その他の老人福祉・介護事業」が5件(同3件)、介護老人保健施設や認知症老人グループホームなどを含む「その他」が5件(同3件)と続いている状況です(下図)。

原因別の倒産状況では「販売不振(売上不振)」が81件(前年比28.5%増)と大半を占めて、次いで「事業上の失敗」(同57.8%減)と「既往のシワ寄せ(赤字累積)」(同±0%)が各8件、「運転資金の欠乏」が6件(同20.0%増)と続いています。

設立別の倒産状況は、2014年以降の設立5年未満が35件(構成比31.5%)と3割を占め、設立の年数が浅い倒産が目立っている状況です。また、従業員数では5人未満が74件(前年比12.1%増)で、全体の約7割(構成比66.6%)を占め、資本金1千万円未満(個人企業他含む)が98件(前年比4.2%増)と小規模事業者の倒産が大半を占めています。

地区別の倒産状況としては、近畿の32件(前年比52.3%増)と関東の31件(同6.0%減)が特に多く、中部14件(同6.6%減)、九州9件(同35.7%減)、中国(同33.3%増)と北海道(同33.3%増)が各8件、東北6件(同25.0%減)、北陸3件(同ゼロ)、四国ゼロ(同3件)と続いています。

形態別の倒産状況においては、破産が103件(前年比4.0%増)と全体の9割(構成比92.7%)を占めた一方で、再建型の倒産を選択することが難しく、再建型の民事再生法は3件(前年3件)にとどまり、消滅型の倒産が圧倒的に多い点が特徴的です。

[Ⅱ]介護事業経営概況調査結果の概況

■令和元年度介護事業経営概況調査結果のポイント整理

平成30 年度介護報酬改定は+0.54%のプラス改定となり、「自立支援・中重度者対応」や「リハビリ等の医療ニーズへの対応」、「ICT の活用」等に対して重点化されました。その一方で、「訪問系サービスにおける同一建物等居住者へのサービス提供の範囲及び減額幅の見直し」や「通所介護・通所リハビリのサービス提供時間区分の見直し」等の基本報酬の適正化が盛り込まれました。

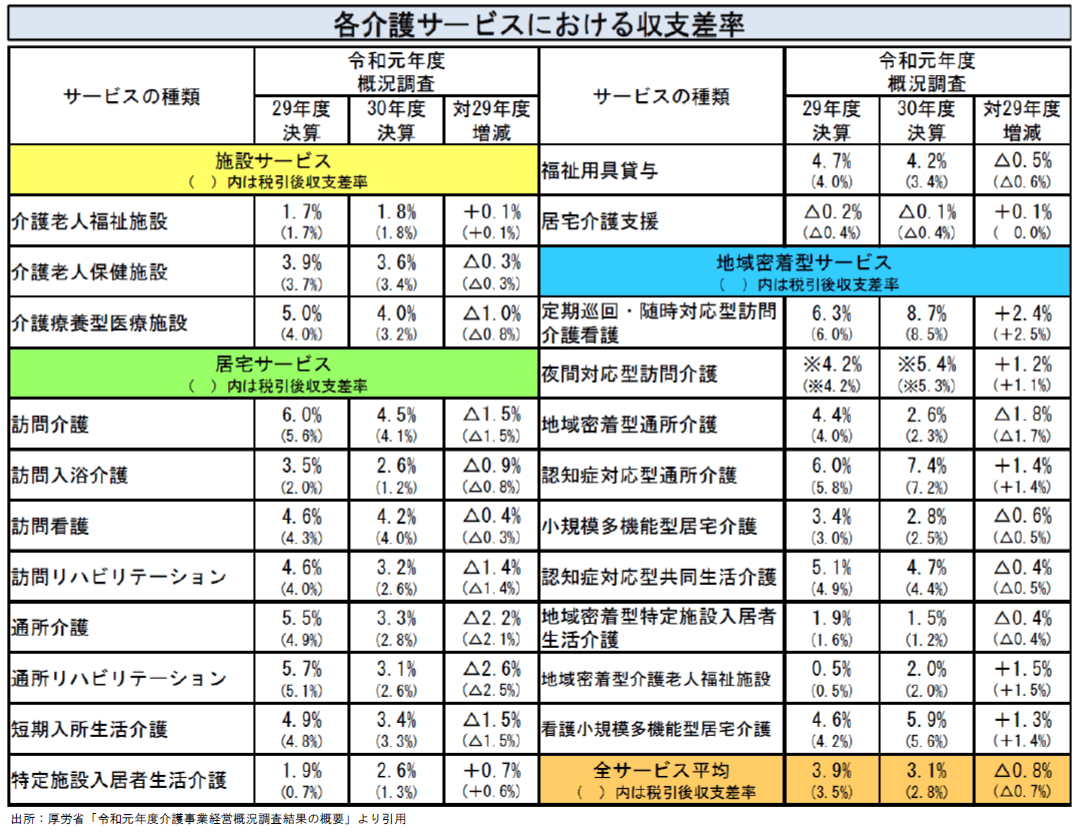

厚労省が公表した「令和元年度介護事業経営概況調査の結果」によれば、全サービス平均の収支差率は3.1%となり、対前年度比▲0.8%となりました。居宅介護支援以外でプラスとなったものの、サービス別の全体的な傾向としては半数以上の介護サービスで平成29 年度概況調査よりも収支が悪化している状況です。その要因は、介護報酬改定の影響のみならず、人材確保に伴う人件費の高騰が経営を圧迫したものと考えられます。

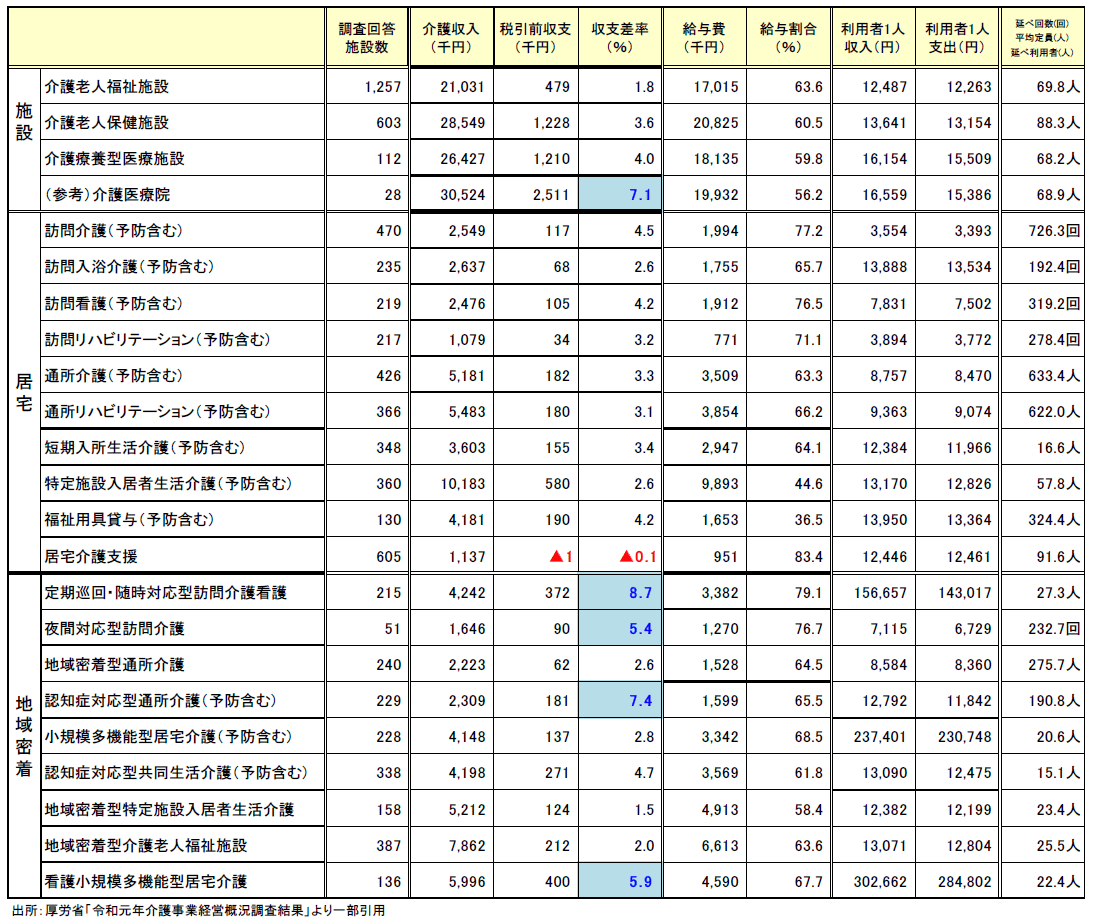

介護事業所においては、サービス別の収支差率や給与費の割合、利用者1 人あたりの収支などをもとに収支状況を確認しつつ、収益悪化があればその原因を追究し、対策を練っていくことが重要だといえるでしょう。特筆すべき点は、「介護療養型医療施設(介護療養病床)」の後継モデルとして平成30 年4 月に誕生した「介護医療院」の経営状況です。有利な転換支援や介護報酬単位の設定により経営状況は良好であり、高度な医療ケアを必要とする高齢者を入居対象とし、看取りまで対応したサービスは特養や老健と差別化が図りやすい点が功を奏し、地域での存在感を高めてきたように思います。この他、地域の特性に応じて多様で柔軟なサービス提供が行われている「地域密着型サービス」の経営状況は軒並み順調であるものの、自治体の財源や介護資源などにより、地域の取り組み方にバラツキが多いため、地域毎の動向を確認することも大切です(下図)。

■社会福祉連携推進法人を活用した経営の大規模化

こうした介護経営における倒産状況や経営実態を踏まえ、政府は「経営の大規模化・協働化」による経営統合を推進しています。その理由は、人口減少に伴って労働者が減少していく中、特に人材不足が懸念される介護従事者が利用者に質の高いサービスを提供していくには経営資源を集約して効率化を図りつつ、生産性を高めていく必要があるからです。経営統合による集合体の中で各法人の強みを共有し、スケールメリットを活かせるようになれば、効率的なサービス提供や介護職員の処遇改善、キャリアパスの形成、サービスの質の向上などによる経営の安定化が期待されています。

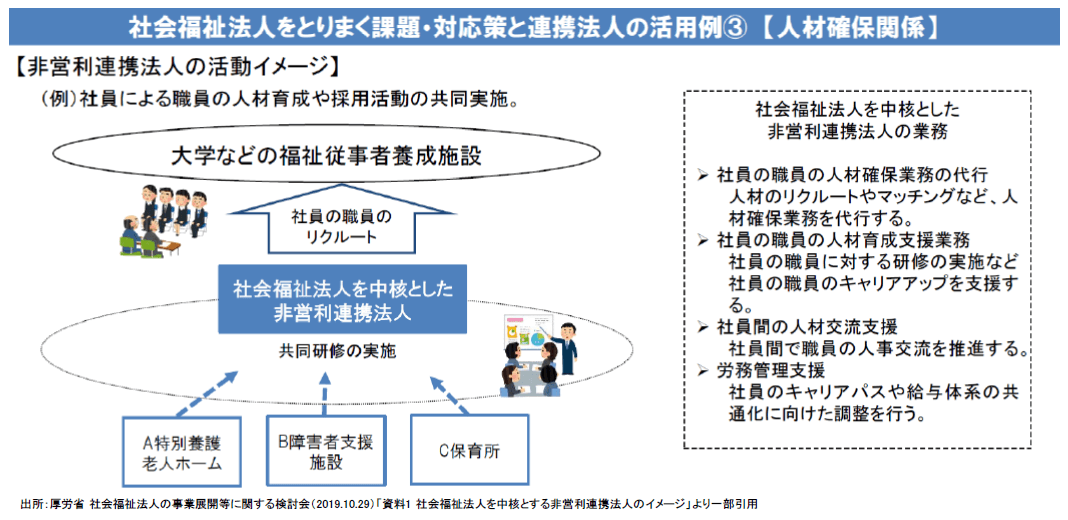

現在、厚労省が進めている「社会福祉連携推進法人」に関する構想では、社会福祉事業を行っている2 つ以上の複数法人(そのうち1 つ以上は社会福祉法人)を集合体とし、その対象は社会福祉法人以外にNPO 法人や医療法人、株式会社も含める方向で議論されています。株式会社を対象とする理由は地域包括ケアに欠かせない役割を果たしている小規模事業者を救済する意味合いもあると考えられます。連携推進法人の業務内容や活動は、「地域共生社会の実現に向けた連携」「災害対応の連携」「福祉人材の確保・育成の連携」「共同購入など生産性向上に資する連携」などが列挙されています。連携推進法人に係る詳細は、今後の通常国会における関連法案の審議を経て具体的に固まっていく予定となっています。

連携推進法人は「地域共生社会」の実現に向けた仕組みとして、地域の多様なニーズや課題を把握し、各法人の持つ経営資源や特徴を活用していくことができ、人材確保においても盤石なリクルートや人材育成が可能となる点が注目されるポイントです(下図)。したがって、介護人材確保の手立てとしては、外国人介護人材の採用や介護ロボット等のICT 活用のみならず、連携推進法人を活用した経営統合という新たな選択肢が加わる制度改正に着目していくことが大切です。そして、地域の中核を成す社会福祉法人を中心に連携構築に向けた取組が加速していく点に注視していく必要があるでしょう。

▼今月号の考察

今回は、東京商工リサーチの「老人福祉・介護事業の倒産動向」と「令和元年度介護事業経営概況調査の結果」のポイントを整理しました。介護事業者においては、介護人材を確保できる事業所と確保が難しい事業所の二極化が進んできた点に留意し、制度改正による環境変化を追い風に体制強化をしていくことが重要です。以上、今後の運営の一助としてお役立て頂ければ幸いです。

・本資料は情報提供のみを目的としたものであり、いかなる取引の勧誘或いは取引を確認するものではありません。

・本資料に記載された内容は、現時点において一般に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づき作成されておりますが、当社はその正確性・確実性を保証するものではありません。また、ここに記載されている内容は、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。

・本資料のご利用並びに取り組みの最終決定に際しましては、ご自身のご判断でなされますよう、また必要な場合には顧問弁護士、顧問会計士などにご相談の上でお取り扱い下さいますようお願い致します。

・当社の承諾なしに、本資料の全部または一部を引用または複製することを禁じます。

■提供:株式会社 医療経営研究所