ヘルスケア最新情報TOPIX「介護編」 2020.08月号

「新型コロナ慰労金や助成金の概要と申請ポイント」

今月号では、介護分野の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業における支援策の概要とその申請について、「Ⅰ.介護事業者等に対する4 つの支援と申請に係る留意点」を確認し、「Ⅱ.介護慰労金や各種助成金の押さえておきたいポイント」を整理していきます。

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業の実施主体は都道府県であり、早い都道府県では7 月下旬から申請が可能となりました。今回の申請先は国保連となり、入金(振込)は介護報酬の振込用口座が用いられる点、申請期限が令和3 年2 月末となった点、4 つの支援をまとめて申請する点、各種申請における留意点など、確認しておきたい事項が盛りだくさんとなっています。

【確認keyword】

「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業における4つの支援、申請における留意点」「申請先は国保連、申請期限は令和3年2月末、受付期間は毎月15日から月末までと設定」

[Ⅰ]介護事業者等に対する4 つの支援と申請に係る留意点

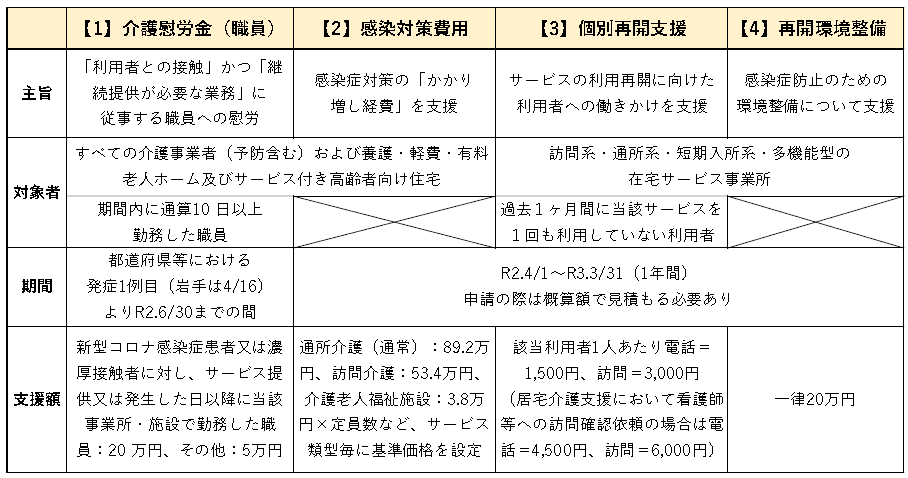

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業では、次の4つの支援が盛り込まれた点に注目です(下表)。本編においては申請の留意点をはじめ、それぞれの概要やポイントを確認していきますが、すべての内容を網羅できず、押さえておきたい事項の整理となりますので、実際の申請の際は各都道府県の情報を隈なく確認いただく必要があります。

これらの慰労金や助成金を受給するには、申請額を積み上げて申請書等を作成し、各都道府県の所定の様式を用いて申請する必要があります。申請先は今回の入金(振込)の担当窓口となった介護報酬の振込用口座を管理する「国保連」に対し、インターネットによる申請を原則としています。「国保連」への申請は、介護サービス施設・事業所の指定 を受けた事業者 に限られ 、1月 15 日以降に 介護報酬 の請求実績があれば申可能 です。「国保連」の 口座がないサ高住などの施設は都道府県が直接支払うこと想定されています。申請方法に関わらず、介護報酬提出の時期と重ならないよう、申請受付期間は毎月 15 日から月末までの間と設定されています。様式は下記の 4つがあります。

(様式 1)事業所・施設別申請額一覧

(様式 2)新型コロナウイルス感染症緊急包括交付金に関する事業実施計画(所単位)

(様式 3)介護慰労金受給職員表(法人単位)

(様式 4)慰労金の代理申請・受領委任状

慰労金の申請にあたっては、事業者が対象の申請にあたっては、事業者が対象者を特定した上で、「代理受領委任状(様式4)」を対象の職員から徴集する必要があり、委任状の提出は不要ですが、事業所・施設で保管しなければなりません。派遣労働者や業務受託者であっても職員が自分で申請する訳でなく、勤務先の介護サービス事業所・施設等が申請を行うため、委任状を介護従事者等が勤務する職場に提出する形となります。 委任を受けた介護サービス事業所・施設等は、代理受領の委任を行った介護従事者について慰労金給職員表(様式3)を取りまとめ一括して都道府県に給付申請を行います。慰労金の支給後1ヶ月以内を目処に都道府県対し、所定の様式より実績報告を行う必要があり、申請・給付に関する証拠書類を大切に保管する必要があります。慰労金は所得税法の非課規定に基づき課税所得に該当しないため、経営者は職員へ慰労金を支給する際、課税所得の給与や賞与等とは別に支給(振込)し、源泉徴収しないように留意しなければりません。

イレギュラーな慰労金の取扱いとしては、複数事業所に勤務する非常職員および医療・介護・障害が重複する職員の申請は、職員が事業所に提出する代理受領委任状で誓約のうえ、法人が二重申請する職員がいないことを確認した上で申請する必要があります。また、すでに退職している職員の取扱いは、原則として勤務されいた事業所・施設を通じた申請が想定され、勤務していた事業所・施設を通じた申請が難しい場合には、 勤務していた事業所・施設の証明など必要な書類を揃えた上で、勤務していた事業所・施設が所在する都道府県へ、個人による直接申請となります。医療保険と介護保険の両方を提供する訪問看護事業所等の職員においては、慰労金を医療分か介護分で申請するかは各職員の判断としています。

これに対し、助成金【2~4】の申請は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までにかかる費用や支援が対象となり、既に支出した費用等のほか、申請日以降に発生が見込まれる費用等も合わせて概算額で申請する形になります。概算額で申請して補助金の交付を受けた場合は、支出実績が補助金額を超えた際、または実績報告の期限(令和3年4月中旬頃)が到来した際に、都道府県に対して所定の様式により実績報告を行う必要があります。実績報告時に支出実績が補助金額に満たなかった場合には、都道府県に対し精算を行います。申請の際には領収書等の提出は不必要であり、証拠となる書類として保管が必要となります。以上のポイントを押さえて速やかに申請していきましょう。

[Ⅱ]介護慰労金や各種助成金の押さえておきたいポイント

【1】 介護慰労金事業の概要とポイント

慰労金支給の判定は【対象期間】【勤務要件】【支給対象者】の確認が不可欠です。まず、【対象期間】は「都道府県等における発症1例目(始期)より令和2年6月30日(終期)までの間」と設定され、感染症患者のいない岩手県の始期は個別に4月16日と設定されました。この対象期間内における【勤務要件】は「通算して10日以上勤務(1日当たりの勤務時間の長短は関係なし)、利用者と接触する日が1日以上」あれば対象となります。

そして、【支給対象者】は介護職員に限定せず「利用者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」に関わるすべての職種の職員が該当します。この「利用者との接触」とは身体的接触に限られるものではなく、対面や会話、同じ空間での作業も含まれます。利用者がいる建物から離れた別の建物に勤務し、物理的に利用者に会う可能性が全く無いような場合は対象とはなりませんが、例えば、特別養護老人ホーム内で利用者の感染が発生した場合、同一施設内に併設する短期入所、通所介護、訪問介護等の他のサービスのすべてについて感染者が発生した事業所と区分されます。

また「継続して提供」とは、一定の期間継続的に提供することを前提とした業務であれば対象となり、派遣労働者や業務受託者も含まれます。日常的に施設利用者とは接することが少ない常勤事務職員の場合であっても、一度でも利用者と接したことがあれば対象となり、調理員、清掃員、リネン業務員、宿直員、運転手、法人本部職員なども含まれます。ただし、訪問系サービスの事務員等やレンタル用具返却の消毒洗浄作業に携わる者など、利用者と接触機会がない者は対象とならず、職員でない取引業者やボランティアも対象外となります。不明な場合は申請前に都道府県に確認する必要があります。

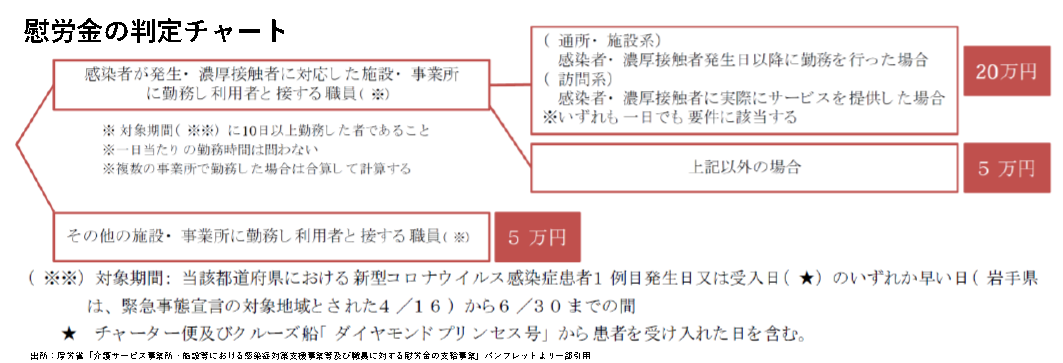

以上の要件をクリアしていれば、慰労金の受給要件を満たすため、最後に判定チャートで支給額を確認します(下図)。20万円の支給額は、対象期間に「通所・施設系のサービスでは新型コロナ感染症患者又は濃厚接触者が発生した日以降に当該事業所・施設で勤務した職員」と「訪問系サービスでは新型コロナ感染症患者又は濃厚接触者にサービスを1度でも提供した職員」が該当します。5万円の対象者は20万円に該当しない職員が対象になります。なお、感染症患者や濃厚接触者と接触したか否かの確認は勤務記録やサービス提供記録などの書類によって判断する形となります。

【2】感染対策費用助成事業(かかり増し経費)の概要とポイント

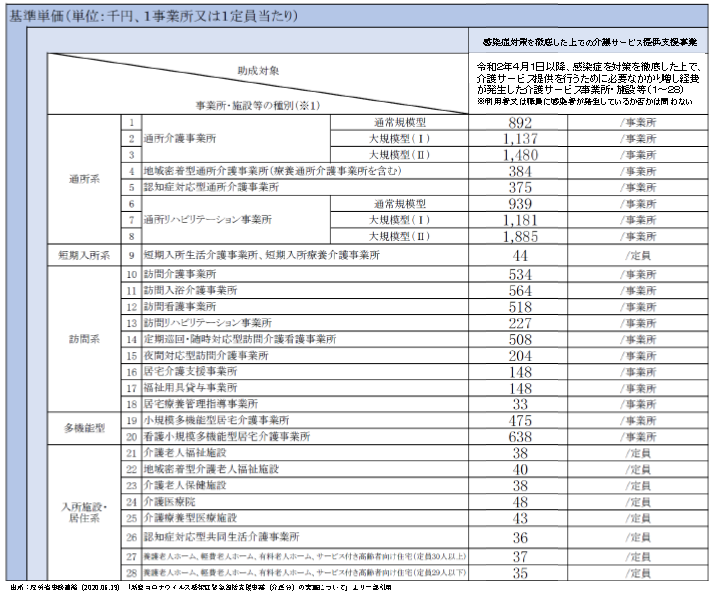

感染対策費用助成事業では、感染症対策を行った上で安全に介護サービスを提供するために必要なあらゆる費用が対象となります(下図)。申請日時点で発生した経費のほか、購入予定経費や慰労金についての事前の概算払いも可能です。

(対象経費の例)

衛生用品等の感染症対策に要する物品購入、外部専門家等による研修実施、(研修受講等に要する)旅費・宿泊費、受講費用等、多機能型簡易居室の設置等、消毒費用・清掃費用、感染防止のための増員のため発生する追加的人件費や職業紹介手数料、自動車・自転車の購入又はリース費用、ICT機器の購入又はリース費用(通信費用を除く、リースの場合には年度末までの費用が対象)、普段と異なる場所でのサービスを実施する際の賃料・物品の使用料職員の交通費、利用者の送迎に係る費用

対象事業所はすべての介護事業者のほか、都道府県に届出している有料老人ホームなども対象(未届の場合は対象外)となり、下図の種別と基準単価(助成上限額)が設定されています。令和2年度内に開始した事業所や新規開設の場合には事業開始前の当該費用も対象となります。同一事業所が医療保険と介護保険の両方でサービスを提供する場合の経費は、医療分・介護分の按分によりそれぞれで申請が可能であり、その場合は各サービスの上限額まで申請ができる取扱いとなります。

【3】個別再開支援助成事業の概要とポイント(在宅サービス限定)

今般、介護事業所や介護施設におけるクラスター発生の報道を見聞きして、介護サービスの利用を控える利用者や家族は少なくありません。個別再開支援助成事業は、こうしたサービス利用休止中の利用者への利用再開の支援として、訪問系・通所系・短期入所系・多機能型の在宅サービス事業所に限定した助成金となります。サービス利用休止の理由は問わず、利用者やその家族が自らサービス提供を拒否しているような場合や、介護支援専門員等と計画上も調整した上でサービス利用を休止しているような場合が想定され、利用者のサービス利用再開を促すフォローに対する評価と位置づけられます。

在宅サービス事業者は、利用休止中の利用者(利用終了者を除く)に対し、介護支援専門員と連携(1回以上電話等による連絡)した上で、利用者の健康状態や生活ぶりの確認、希望するサービスの確認を行った上で、その要望を踏まえたサービス提供のための調整等(感染対策に配慮した形態での実施に向けた準備、希望に応じた所要の対応等)を行った場合、該当利用者1人あたり電話では1,500円、訪問の場合には3,000円の助成金が受給できます。金額の例外として、居宅介護支援において看護師や居宅管理療養指導を行う医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士に患者宅への訪問を依頼し、所要の対応を行った場合、電話では4,500円、訪問の場合は6,000円と設定されています。

なお、実際にサービス再開につながったか否かは問わず、コンタクトをとって利用者の状況を確認(記録)することが求められています。同一の利用者に対して、同一の者が支援する場合は1回のカウントとなります。

【4】再開環境整備助成事業の概要とポイント(在宅サービス限定)

再開環境整備助成事業における対象経費(助成上限額20万円)は、3密を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に要する「長机、飛沫防止パネル、換気設備、自転車、ICT機器、内装改修費」などの購入費用が該当します。対象は、個別再開支援助成事業と同様に、訪問系・通所系・短期入所系・多機能型の在宅サービス事業所となります。職員の感染症予防や業務負荷の軽減に寄与するICT機器等の導入は、前述した「かかり増し経費」や「ICT導入補助金」の支援と重複するため、ICT機器の選定とともに金額や用途に応じて、どの助成金等を適用するかを検討していくことがポイントになります。

▼今月号の考察

今回は介護分野の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業における支援策の概要とその申請のポイントについて確認しました。各都道府県の申請開始時期に多少のバラツキはありますが、8 月中旬に申請ができるよう、都道府県の情報を確認していきましょう。以上、感染対策に欠かせない新型コロナ助成金の受給に関する最新情報としてご参考にして頂ければ幸いです。

・本資料は情報提供のみを目的としたものであり、いかなる取引の勧誘或いは取引を確認するものではありません。

・本資料に記載された内容は、現時点において一般に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づき作成されておりますが、当社はその正確性・確実性を保証するものではありません。また、ここに記載されている内容は、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。

・本資料のご利用並びに取り組みの最終決定に際しましては、ご自身のご判断でなされますよう、また必要な場合には顧問弁護士、顧問会計士などにご相談の上でお取り扱い下さいますようお願い致します。

・当社の承諾なしに、本資料の全部または一部を引用または複製することを禁じます。

■ 提供:株式会社 医療経営研究所