ヘルスケア最新情報TOPIX「介護編」 2020.09月号

「コロナ禍におけるメンタルヘルスケアの重要性」

今月号では、今般のコロナ禍による利用者の利用控えや最新の倒産動向を踏まえ、「Ⅰ.コロナが関与するスタッフ動向と直近の倒産動向」を確認し、介護崩壊を防ぐ手立てとして「Ⅱ.メンタルヘルスケアの押さえておきたいポイント」について整理していきます。メンタルヘルスケアは特別なことではなく、すべての働く人が健やかに働けるよう必要なケアを実践して心の健康確保を図り、働く人とその家族の幸せを確保する意義があり、とても大切な取り組みです。

【確認keyword】

「介護事業の経営安定化に不可欠なポイント」「2020年上半期における介護事業の倒産動向」「ストレス反応やメンタルヘルスマネジメントのポイント」「ストレスチェック制度の積極的な活用」

[Ⅰ]コロナが関与するスタッフ動向と直近の倒産動向

■ 利用者と介護スタッフの確保が経営安定化のポイント

昨今、高齢化の進展により介護サービスの利用者数が増加の一途を辿る中、多くの介護事業者において介護スタッフの人材確保が課題となっています。さらに、介護スタッフ自身の高齢化に伴う離職も介護人材不足の一因として危惧されています。そして、介護サービスはマンパワーに頼らざるを得ない特性があり、介護サービスの利用者数の増加に伴う人材不足の現場では、残業増と作業量増による疲弊が進み、それが離職の一因になることが懸念されてきました。

ところが、今般のコロナ禍による介護クラスターが発生するごとに、利用者のサービスの利用控えが進み、介護サービスの利用者数の減少という想定外の事態が起き、戸惑っている事業者も少なくありません。介護サービスの利用者が減れば、介護スタッフの仕事も減少し、そしてサービスの待機が増えて給与が減少となった結果、離職が始まる事態に陥ってきました。現状を整理すると、サービスの利用控えにより売上が減少し、仕事のないパートの介護スタッフの離職が進み、サービス提供が再開となったときに必要な人材が足りないという「介護崩壊(利用受入れの中止、スタッフの離職、事業所の休止、倒産等)」の連鎖が少しずつ顕在化してきた点に留意しなければなりません。

さらには、人材確保の多角化として外国人介護人材の活用が近年脚光を浴びてきましたが、コロナ禍の国際交流が停止となり、外国人労働者を確保することが困難になりました。他方、新型コロナ感染拡大防止として外出自粛による企業などでは在宅勤務が広がりを見せ、高齢の親を介護しながら働く中、自宅で仕事をしつつ介護もする難しさや、利用控えにより家族の負担が増えるケースも出るなど、新たな課題に直面しています。

今般のコロナ禍において様々な環境変化や不透明な状況が続きますが、どんな状況であっても、利用者と介護スタッフの安定的な確保があって介護事業が成り立ち、その両輪を回していくことが介護事業の経営安定化の根幹にあることを忘れてはなりません。

■ 2020年上半期における老人福祉・介護事業の倒産動向

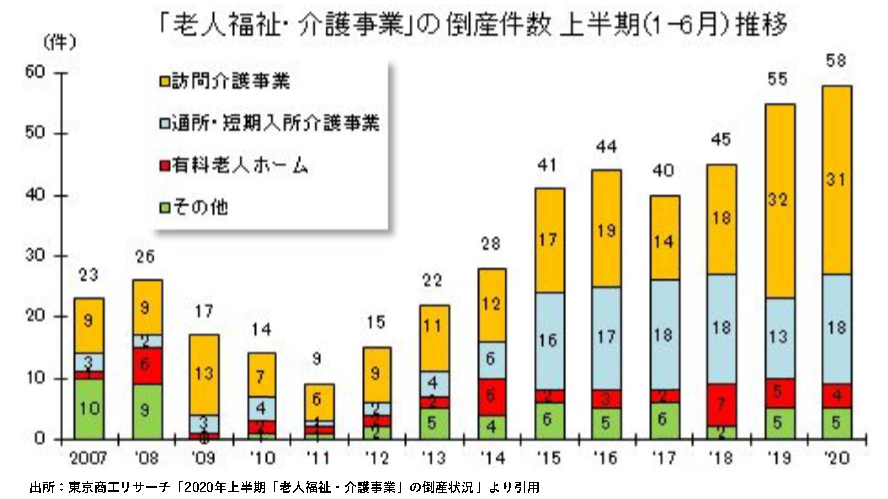

東京商工リサーチの公表情報によれば、2020年上半期(1-6月)の「老人福祉・介護事業」倒産は58件(前年同期比5.4%増)となり、過去最多の2019年同期の55件を上回り、3年連続で過去最多を更新しました(下図)。

業種別では、最多が「訪問介護事業」の31件(前年同期32件)、次いでデイサービスやショートステイなどの「通所・短期入所介護事業」が18件(同13件)特別養護老人ホームなどを含む「その他」が5件(同5件)と続いています。今回の特徴としては、介護スタッフを確保できない訪問介護事業者の倒産が高止まりしたほか、事業者が増加している通所・短期入所介護事業者の倒産が増加し、件数を押し上げる事態となりました。

原因別では、最多が販売不振(売上不振)の35 件(前年同期比12.5%減、前年同期40 件)、次いで「事業上の失敗」12 件(同200.0%増、同4 件)、「運転資金の欠乏」5 件(同25.0%増、同4 件)と続いています。急増した「事業上の失敗」は、無計画や未熟な運営を要因とした「放漫経営」の倒産が目立ち、設立別では、2015 年以降設立の業歴5 年未満が18 件(構成比31.8%)と3 割を超えて業歴の浅い事業者の倒産が目立ち、従業員数別では、5 人未満が35 件(前年同期比2.7%減、前年同期36 件)で全体の6 割(構成比60.3%)を占めるなど、業歴が浅く小規模・零細企業の倒産が増えた状況です。

今回の2020 年上半期(1-6 月)における倒産の増加は、小規模・零細企業における資金繰りの悪化が主因であると推察され、新型コロナにおける影響は2020 年下半期以降に本格的に反映されると思われます。倒産動向は介護業界全体の不安事項であるものの、他方では、ケアマネジャーとの関係強化を図りながら、倒産事業所の利用者と介護スタッフを引き継ぐことで、地域の介護崩壊を防ぎつつ、利用者と介護スタッフを確保する機会創出につながる側面もあり、事業拡大のチャンスとして活用できるでしょう。

[Ⅱ]メンタルヘルスケアの押さえておきたいポイント

■ コロナ疲れが引き起こすストレスとの付き合い方

新型コロナウイルス感染症の蔓延は私たちの暮らしを大きく変化させ、収束の兆しが見えないことに不安を感じ、日常化する3密の厳守などに対し、すべての人が今までに経験したことのないストレスを感じています。新型コロナウイルスの感染動向はパンデミックから半年余りが経過し、PCR検査による陽性者数は増えてきたものの、無症状者や軽症者が多く、新規重症者数が少ない傾向となり、状況が少しずつ変化してきました。

しかしながら、依然として既往歴のある方や高齢者ほど重症化リスクが高いため、介護事業者では引き続き感染対策が必要とされています。介護現場では「利用者に感染させてはならない、介護スタッフ自身も感染するかもしれない」といったプレッシャーと戦いながらの介護が心身の大きな負担となり、計り知れない労力が現場にのしかかっています。こうした「コロナ疲れ」が蓄積して「コロナうつ」へと進行しないよう、仕事でもプライベートにおいても「正しい情報に基づいて行動し、過剰に反応しないこと」や「生活習慣を整えて栄養バランスのとれた食生活と良質な睡眠をとること」を励行し、正しい感染予防に取り組むことがポイントになります。

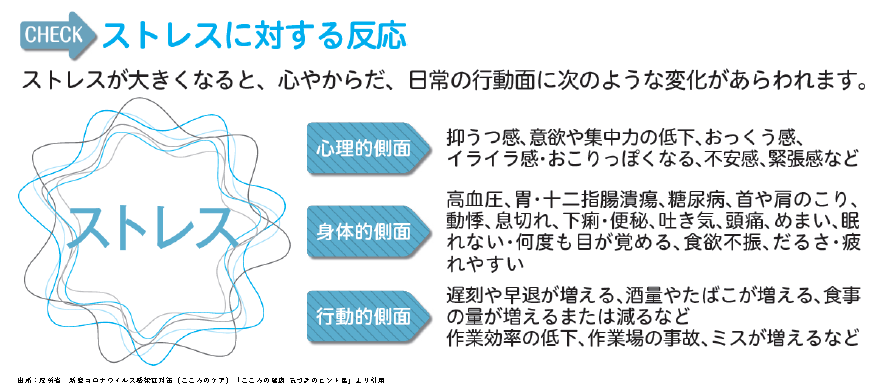

まずは、自分の「心理的・身体的・行動的」な側面のストレスに対する反応(下図)に気づくことが大切です。そして、そのストレス反応をコントロールする「メンタルヘルスマネジメント」を実践しながら上手にストレスと付き合っていきましょう。

■ メンタルヘルスマネジメントの確認ポイント

新型コロナウイルスへの感染対策において、とりわけ介護スタッフは強い使命感や自己犠牲の精神で働く人も多く、気づかないうちに燃え尽き症候群になるケースもあるため、過度にならないよう注意しなければなりません。大きなストレスにさらされ続ける中で、上手に対処できなければ、ストレス反応として心や身体に様々な影響が出てきます。介護スタッフのメンタルヘルス問題も介護崩壊の一因となりかねないため、メンタルヘルスケアの重要性は一層増しています。

メンタルヘルスケアは【3つのステップ】で行います。まずは、前述したストレス反応に伴う3つの変化がある点を【①知る】こと、そしていつもと違う自分に【②気づく】ことが大切であり、そのストレスに気づいた上で【③対処】していきます。ストレスにより生じる心や身体の変化やシグナルは、ストレス状態に陥ることを未然に防ぐキッカケとなり、早く【②気づく】ことで早期の【③対処】が可能になります。ストレスが過度になることを避けるよう工夫するとともに、ストレスを解決する様々な【③対処】の方法を増やしていくことがポイントです。音楽を聞いたり、自然の中に身をおいたり、大好きなスイーツを食べたり、ゆっくりお風呂に入ったりなど、人それぞれですので何でも構いません。夢中になれることや気分が晴れやかになることを見つけていきましょう。

メンタルヘルスケアの【3つのステップ】に基づき、心の健康づくりを推進するためには、一人ひとりの労働者が「自分の健康は自分で守る(セルフケア)」という考え方を理解していかなければなりません。そのために、経営者は労働者がストレスに対処する知識、技術を身につけて実践できるよう、メンタルヘルスケアの推進に関する教育研修や情報提供を行うことが求められています。後述するストレスチェック制度の実施もその1つであり、大切なスタッフや利用者を守るために、組織的かつ計画的にメンタルヘルスマネジメントの体制整備が重要になります。

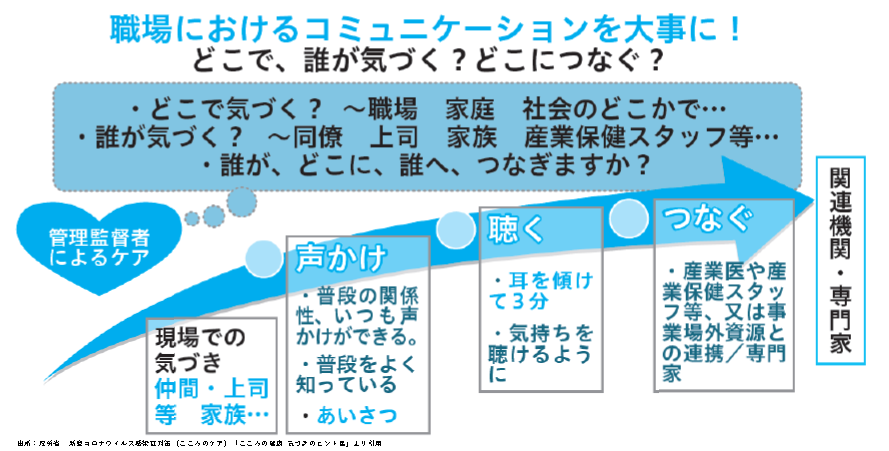

メンタルヘルスマネジメントにおいて、職場内では、挨拶を中心に「声かけ・聴く・つなぐ」を意識して、言葉を通してのコミュニケーションやお互いポジティブな言葉を伝え合い、仲間への思いやり・支えあう職場風土を醸成していくことが重要です(下図)。もちろん職場内だけではありません。感染症の重症化リスクの高い高齢者(利用者)は、新型コロナウイルス感染の不安により、日課の散歩や買い物、友人との外食など外出を極端に控えて自宅にこもりがちです。特に、利用を控えがちな利用者に対しては、顔馴染みの介護スタッフが訪問や連絡によるコミュニケーションを意識していきましょう。

■ ストレスチェック制度の積極的な活用の薦め

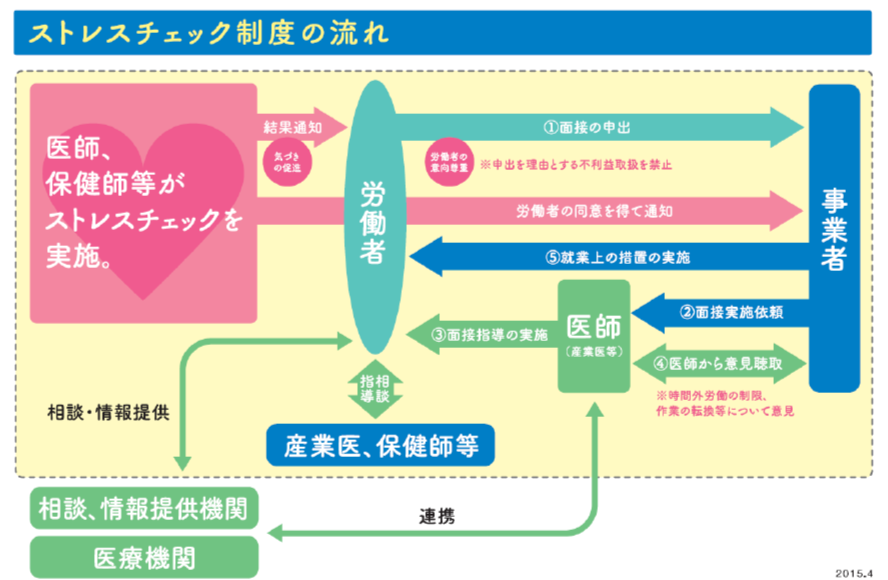

ストレスチェック制度(2015年12月施行)では、労働者がメンタルヘルス不調となることを未然に防止し、職場環境改善につなげ、働きやすい職場づくりを進めるため、50人以上の事業所に対してストレスチェックの実施が義務化されています(下図)。50人未満の事業所では努力義務とされていますが、小規模事業所等に対するストレスチェックの実施に対する支援や費用の助成などが導入されている点に注目です。この支援は、産業保健総合支援センターの地域窓口(地域産業保健センター)が職場環境の改善などの専門的な相談に応じ、解決方法や具体的なアドバイスを無料で行っています。大切なスタッフがメンタルヘルスにより休職や離職にならないよう、そして休職や離職が介護崩壊につながらないよう、欠勤が続く場合や注意散漫な業務態度などの行動的側面の問題への対応にお困りの際は、最寄りの地域産業保健センターへ相談していきましょう。

▼今月号の考察

今回は、相次ぐ介護クラスターの発生による利用者の利用控えや介護スタッフの離職による影響、最新の倒産動向を確認し、介護崩壊を防ぐ手立てとしてメンタルヘルスケアのポイントを整理しました。ストレスチェック制度は見えにくいスタッフのストレスを見える化できるため、積極的な活用が望まれます。以上、介護経営の安定化の一助としてご参考にして頂ければ幸いです。

・本資料は情報提供のみを目的としたものであり、いかなる取引の勧誘或いは取引を確認するものではありません。

・本資料に記載された内容は、現時点において一般に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づき作成されておりますが、当社はその正確性・確実性を保証するものではありません。また、ここに記載されている内容は、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。

・本資料のご利用並びに取り組みの最終決定に際しましては、ご自身のご判断でなされますよう、また必要な場合には顧問弁護士、顧問会計士などにご相談の上でお取り扱い下さいますようお願い致します。

・当社の承諾なしに、本資料の全部または一部を引用または複製することを禁じます。

■ 提供:株式会社 医療経営研究所