ヘルスケア最新情報TOPIX「介護編」 2021.01月号

「介護事業者におけるBCP 策定・運用のポイント」

今月号では、2021 年度介護報酬改定において運営基準で義務化となるBCP 策定の話題について、『新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン』などを参考に、「Ⅰ. BCP 策定の必要性と運営基準による義務化のインパクト」と「Ⅱ. 介護事業者におけるBCP 策定と運用に係るエッセンス」を整理します。2021 年度介護報酬改定の改定率はプラス0.7%と決まり、1 月中旬以降には改定単位が公表されますので、最新情報をもとに対策を練っていくことが大切です。

【確認keyword】

「BCP策定が2021年度改定で義務付けとなった理由」「BCP策定の早道は雛形の活用」「策定を後押しする業務継続ガイドライン」「介護現場における感染対策の手引きの遵守

[Ⅰ]BCP 策定の必要性と運営基準による義務化のインパクト

BCP とは「業務継続計画(Business Continuity Plan)」の頭文字を取った用語であり、人命を守りながら「事業を継続するための行動計画」と位置付けられます。

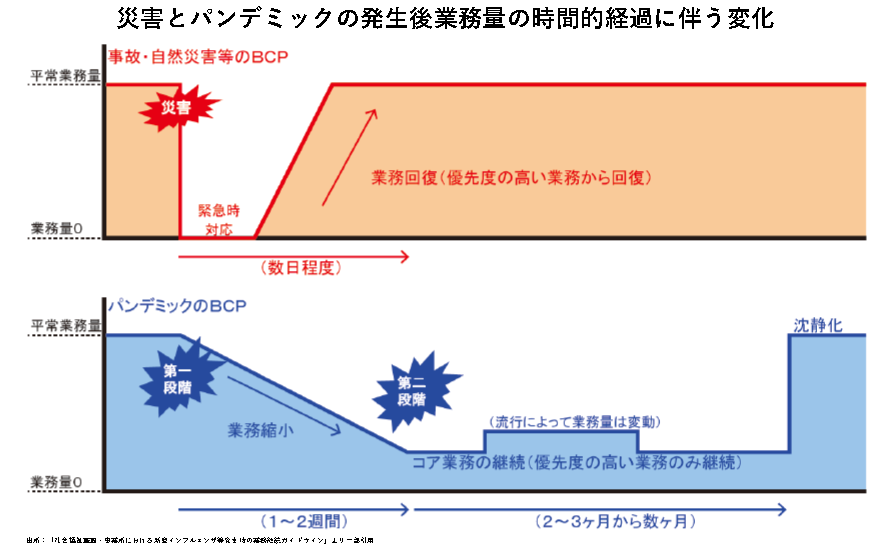

大地震や豪雨等の自然災害や感染症のパンデミックが発生すると、通常通りに業務を実施することが困難になります。BCP はそうした場合でも優先業務を実施するために、あらかじめ検討した方策をまとめた計画書であり、「平常時の対応」や「緊急時の対応」の検討を通して、下図のような「業務縮小」の落ち込みを小さくし、「業務回復」に要する時間を短くする対策を練り上げるうえで欠かせないツールとしての役割があります。

今回、すべての介護サービス事業者に対し、2021 年度介護報酬改定においてBCP 策定が義務付けとなった理由は、今般の新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ、感染症のみならず災害が発生した場合であっても、利用者に必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する必然性が増してきたからです。具体的には、すべての介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等が運営基準で義務付け(3 年の経過措置)となります。

BCP は東日本大震災以降、その重要性が認められ、そして今般のコロナ禍においても幅広く活用されています。介護事業所や施設等では、大規模災害やパンデミックが発生した場合、「社会インフラの停止」「災害時対応業務による人手不足」「建物設備の損壊」などにより利用者へのサービス提供が困難になります。他方、利用者の多くは日常生活・健康管理、さらには生命維持の大部分を介護サービスに依存しているため、サービス提供が困難になることは利用者の生活・健康・生命に支障をきたすことになります。

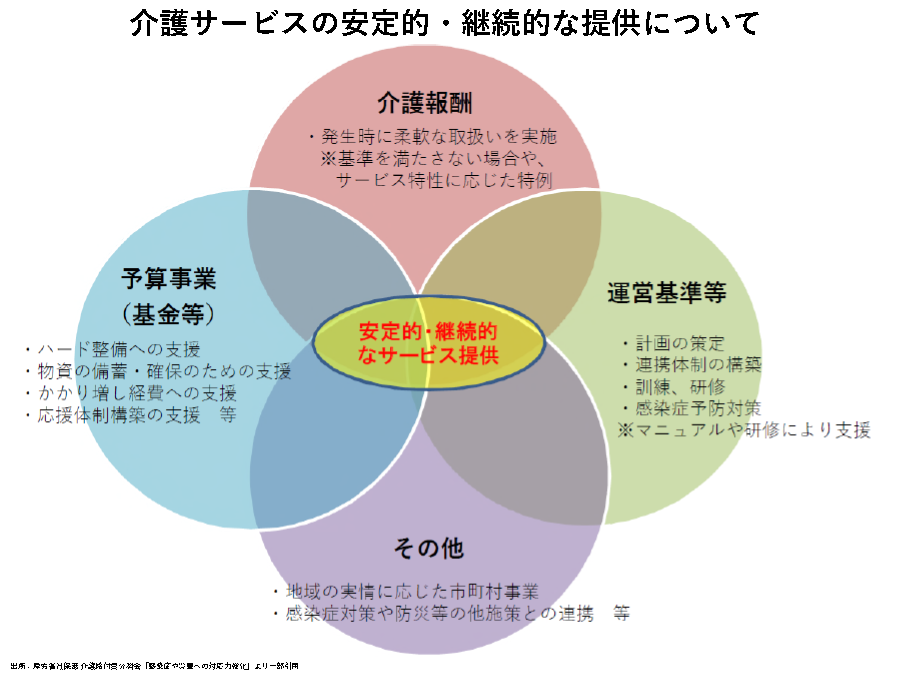

こうした他の業種よりも介護事業所や施設等におけるサービス提供の維持・継続の必要性が高い点を踏まえ、運営基準においてBCP 策定と研修・訓練の実施が義務化となった訳です。介護事業者は、介護報酬や運営基準を遵守し、予算事業による対応等を組み合わせて、介護サービスの安定的・継続的な提供が望まれている点を再認識する必要があります(下図)。実地指導において運営基準に係る指摘が多い点を踏まえ、BCP 策定をキッカケに、これ以外も自主点検を行ってコンプライアンスを徹底していきましょう。

[Ⅱ]介護事業者におけるBCP 策定と運用に係るエッセンス

■ BCP 策定の確認ポイント「雛形とガイドラインの活用」

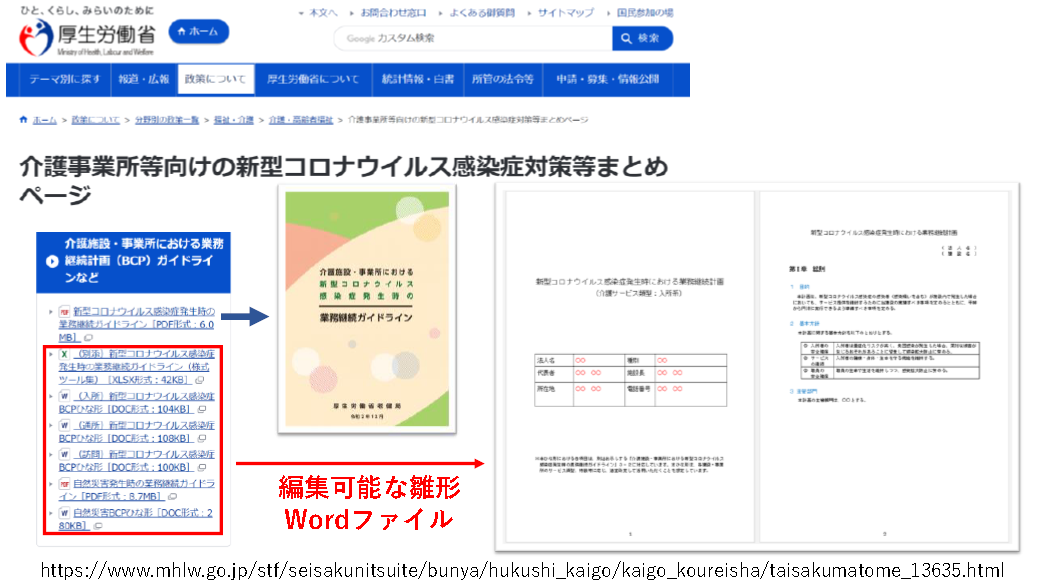

BCP策定の早道は、厚労省が公表している入所・通所・訪問などの特性を踏まえた各介護サービスのノウハウが盛り込まれた雛形や様式のテンプレートを活用することです(下図)。BCP策定の手順としては、ゼロから策定することは労力・時間の面で負担が大きいため、テンプレートの空欄を1つずつ埋めていきながらオリジナルのBCPに仕上げていきましょう。策定を後押しするのが「新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン(以下、ガイドラインに略)」であり、このガイドラインは新型コロナ対策用に昨年12月に作成され、コロナ禍の現状にマッチした内容となっています。

BCPは策定の義務化により、実地指導の際に提示を求められる可能性があるものの、提出用に作成する書類ではありません。BCPは初めから完璧を求めずに改良を重ねて見直す前提で作成することがポイントであり、日々の感染対策の中で生じた問題点や改善点を付加していくことで存在価値が高まり、事業運営に欠かせない計画になっていくのです。なお、雛形は施設・事業所単位で作成することを前提とした仕様であるため、複数の施設・事業所を持つ法人では、法人本部のBCPも別途作成することが望ましいといえます。

そして、BCP策定とともに研修と訓練の実施も運営基準で義務付けとなる点に留意しなければなりません。研修と訓練の実施にあたっては、やりっぱなしにせず実施時における課題や改善事項などを整理した議事録などの記録を残すことがポイントになります。

新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染による感染力が強いものの、毒性(致死率)が極めて高い感染症ではないため、くしくも日々の業務自体が訓練と実践の連続となります。こうした1つひとつの積み重ねが事業者の基礎体力を高め、今後起こり得る予期せぬ災害時に備えた利用者やスタッフを守りながら事業を継続する礎になるでしょう。

■ BCP 運用の重要ポイント「業務継続に不可欠な優先順位の選定」

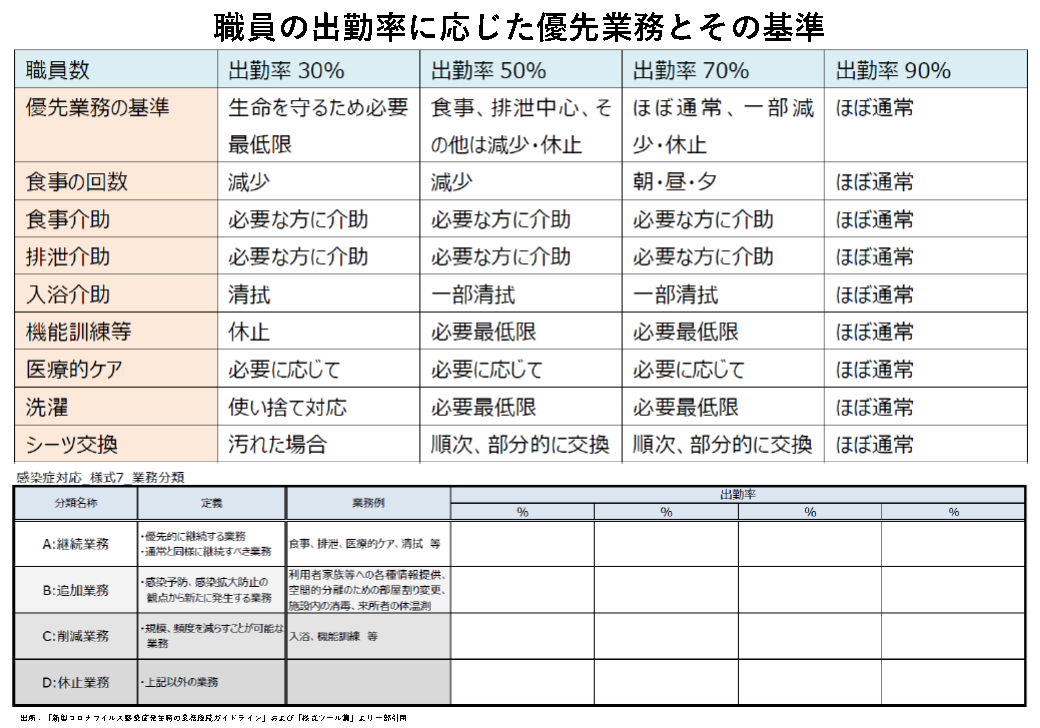

次に、BCPの策定および運用において、最も大切な優先業務の選定について確認していきます。ガイドラインや様式7のテンプレートでは、重要度に応じて業務を4段階(A-D)に分類し、職員の出勤率に応じた業務分類の考え方が確認されています(下図)。業務分類は、業務に優先順位をつけて感染のピーク時でも優先業務は最低限継続させることを目的とした仕分けであり、事態の進展に合わせて優先度の低い業務から順番に縮小・休止する形となります。このまま準拠できますが、事業規模や利用者の状態などの現状に合わせて業務内容を確認し、4段階(A-D)に分類しておくことがポイントになります。

そして、優先的な継続業務を行ううえで、スタッフの感染等により人材不足に陥る最悪の場合があることも想定しておかなければなりません。スタッフが不足した場合のシミュレーションでは、出勤可能な職員数の動向(出勤率)等を加味し、提供可能なケアの優先順位を検討して、業務の絞り込みや業務手順の変更、行政への応援依頼などのポイントを確認していきましょう。利用者にとって介護サービスは命綱であり、事業所等が休業すると一人で食事や排泄等ができない方が多いのが実情です。パンデミックのみならず災害時においても、緊急時に高齢者が生活機能を失わない代替策の確保が必要となり、例えば、行政や関係団体への協力要請などを通じて介護スタッフ等の応援が確保できるか等、事前に確認してBCPに盛り込んでおけば安心です。通所系サービスでは、事業そのものを中止する可能性が高いため、訪問による代替サービスを事前に想定し、連絡体制や手順を整理しておくことも利用者本位のBCPとして重要になります。

■ コロナ禍における業務継続のポイント「感染症発生時の対応」

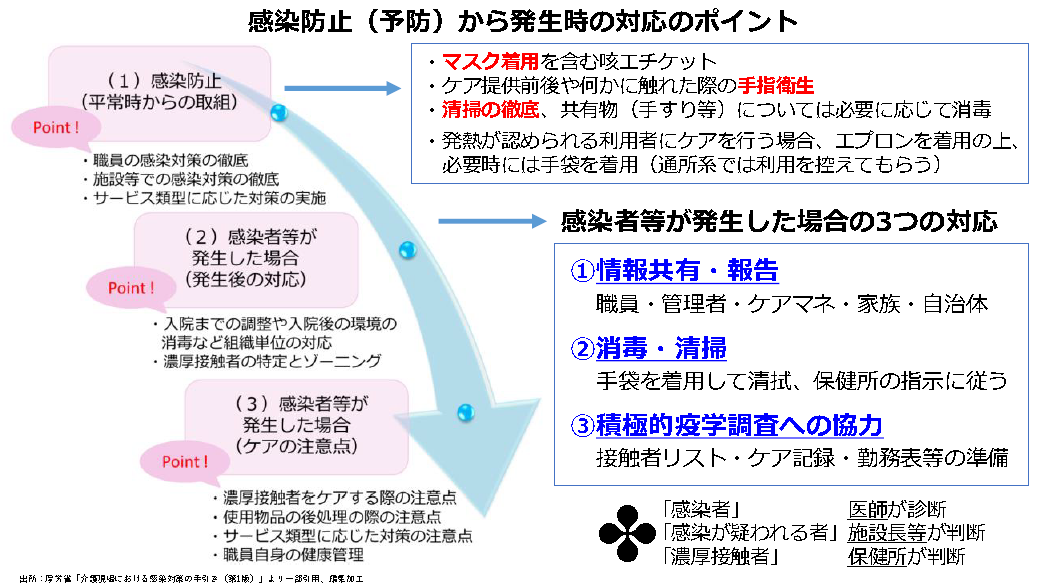

介護事業所や介護施設では、感染症に対する抵抗力が弱い高齢者等が多いため、介護現場は他業種よりも感染が拡がりやすい状況にあります。BCP はテクニカルな感染対策まで網羅した計画ではないため、具体的な感染対策は厚労省が推奨する「介護現場における感染対策の手引き」を遵守していかなければなりません。新型コロナウイルス感染症は感染力が強いため、どんなに万全な感染対策を実施しても人の行き交いがある以上、感染者が出る可能性をゼロにすることは難しいといえます。こうした現実を受け止めて、感染者が出てから慌てることのないよう感染症発生時の対応を事前に想定しておくことが、感染拡大を最小限に留める重要なポイントになります。介護事業所等では、平常時からスタッフ自身の健康管理や感染予防はもとより、感染症発生時には感染拡大防止の迅速かつ適切な対応を図らなければなりません。発生時には「①情報共有・報告」「②消毒・清掃」「③積極的疫学調査への協力」が必要であり、BCP 策定とともに感染対策を再徹底していくことが今後の取り組みに欠かせないポイントになるでしょう(下図)。

▼今月号の考察

今回は『新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン』などを参考に、BCP 策定の必要性やBCP 運用に係るエッセンスを整理しました。今般のコロナ禍において、介護事業者は感染予防と感染を拡大させない対策を強化し、BCP の策定により事業継続の体制を整備していくことが求められています。こうした点を認識して利用者やスタッフの安全や安心を第一に考えて取り組んでいきましょう。以上、今後の事業運営の一助としてご参考にして頂ければ幸いです。

・本資料は情報提供のみを目的としたものであり、いかなる取引の勧誘或いは取引を確認するものではありません。

・本資料に記載された内容は、現時点において一般に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づき作成されておりますが、当社はその正確性・確実性を保証するものではありません。また、ここに記載されている内容は、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。

・本資料のご利用並びに取り組みの最終決定に際しましては、ご自身のご判断でなされますよう、また必要な場合には顧問弁護士、顧問会計士などにご相談の上でお取り扱い下さいますようお願い致します。

・当社の承諾なしに、本資料の全部または一部を引用または複製することを禁じます。

■ 提供:株式会社 医療経営研究所