ヘルスケア最新情報TOPIX「介護編」 2021.05月号

「介護事業者におけるハラスメント対策の重要性」

今月号では、厚労省や行政の公表資料をもとに、4 月1 日から介護報酬改定において運営基準に規定されたハラスメント対策について、「Ⅰ.ハラスメント対策が求められる背景と現状の問題点」を確認し、「Ⅱ.ハラスメント対策の具体的な実践に向けたポイント」を整理していきます。

介護人材が不足する中、離職につながる利用者等によるハラスメントをどう防ぐのかは、介護業界全体の課題となっています。ハラスメントを組織におけるリスクとして再認識し、今改定で経過措置が設けられないまま即適用になった点を踏まえれば、早急な対策が必要になるでしょう。

【確認keyword】

「ハラスメント対策による雇用面と経営面の好循環」「介護事業者に求めるカスハラ対策」「一人で抱え込む負の連鎖の解消」「ハラスメントを未然に防ぐ訪問サービスの手立て」

[Ⅰ]ハラスメント対策が求められる背景と現状の問題点

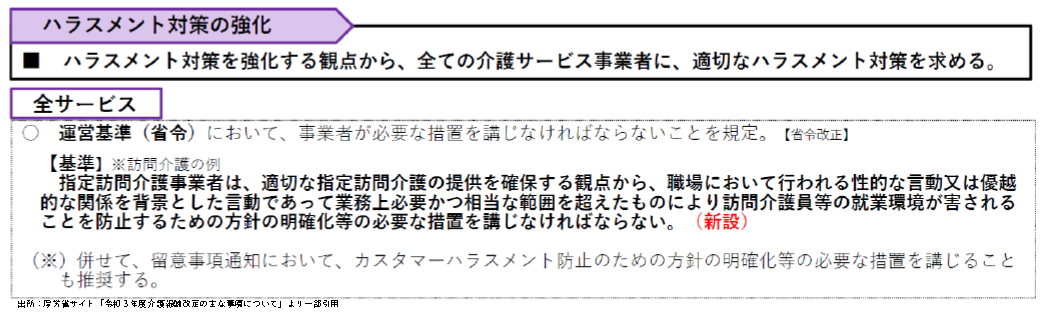

2021年度介護報酬改定では、すべての介護サービス事業者に対し、適切なハラスメント対策を講じなければならない旨が運営基準に明示されました(下図)。既に2020年6月1日に「改正労働施策総合推進法」が施行され、併せて「男女雇用機会均等法・育児介護休業法」の一部改正により、法的なハラスメント防止対策の強化が図られていますが、「改正労働施策総合推進法」が2022年4月1日に中小企業を含めた完全施行(現行は大企業のみ)となる点を見据え、これに先立って運営基準に規定された形となりました。

ハラスメントには、パワーハラスメント(通称パワハラ)、セクシュアルハラスメント(通称セクハラ)、マタニティーハラスメント(通称マタハラ)、モラルハラスメント(通称モラハラ)など、様々な種類があります。昨今では、全業種において顧客が従業員に対し、過剰な要求や理不尽な苦情などを突き付ける「カスタマーハラスメント(以下、カスハラに略)」が社会問題となっています。

厚労省の介護現場におけるハラスメントに関する実態調査によれば、実際に利用者や家族等からカスハラを受けた経験のあるスタッフは、サービス種別による違いはありますが、利用者から4~7割、家族等から1~3割といった実態も明らかとなり、介護現場でも、利用者のみならず利用者の家族やその関係者によるカスハラが問題となっています。

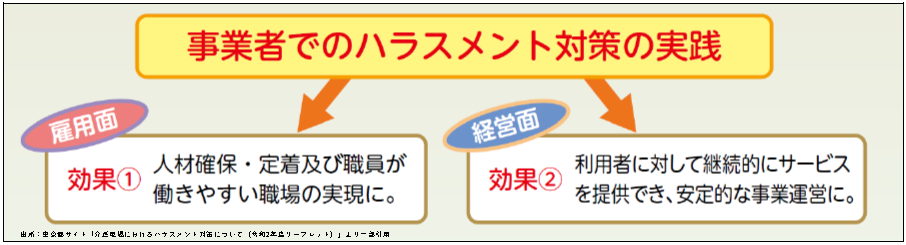

こうした介護現場の実情を踏まえ、今回の運営基準におけるハラスメント対策では「カスハラ防止のための方針の明確化」等に関して必要な措置を講じることも併せて推奨された点に注目です。ハラスメント対策の効果として、スタッフが働きやすい職場づくりを実現する「雇用面」の改善が、利用者への継続的なサービス提供による「経営面」の安定化につながる好循環が期待されています。経営者・労働者はこのような効果を念頭に対策を実践していくことで、組織力を高めていくことができるでしょう(下図)。

厚労省が介護事業者に特に求めているハラスメント対策は、利用者やその家族等によるカスハラの是正です。様々な種類のハラスメントがある中、特に介護現場で散見される「身体的暴力=物を投げられる、つねられる、叩かれるなど」「精神的暴力=怒鳴られる、理不尽な要求をされるなど、威圧的な態度で文句を言われるなど」「セクシュアルハラスメント=不必要に身体を触られる、卑猥な言動を繰り返されるなど」の3つの対策にスポットが当てられています(下図)。ただし「認知症等の病気または障害の症状として現れた言動(BPSD等)」や「苦情の申立て」などに関してはハラスメントに該当しない点に留意しなければなりません。

[Ⅱ]ハラスメント対策の具体的な実践に向けたポイント

■ 介護事業者に求められるハラスメント対策

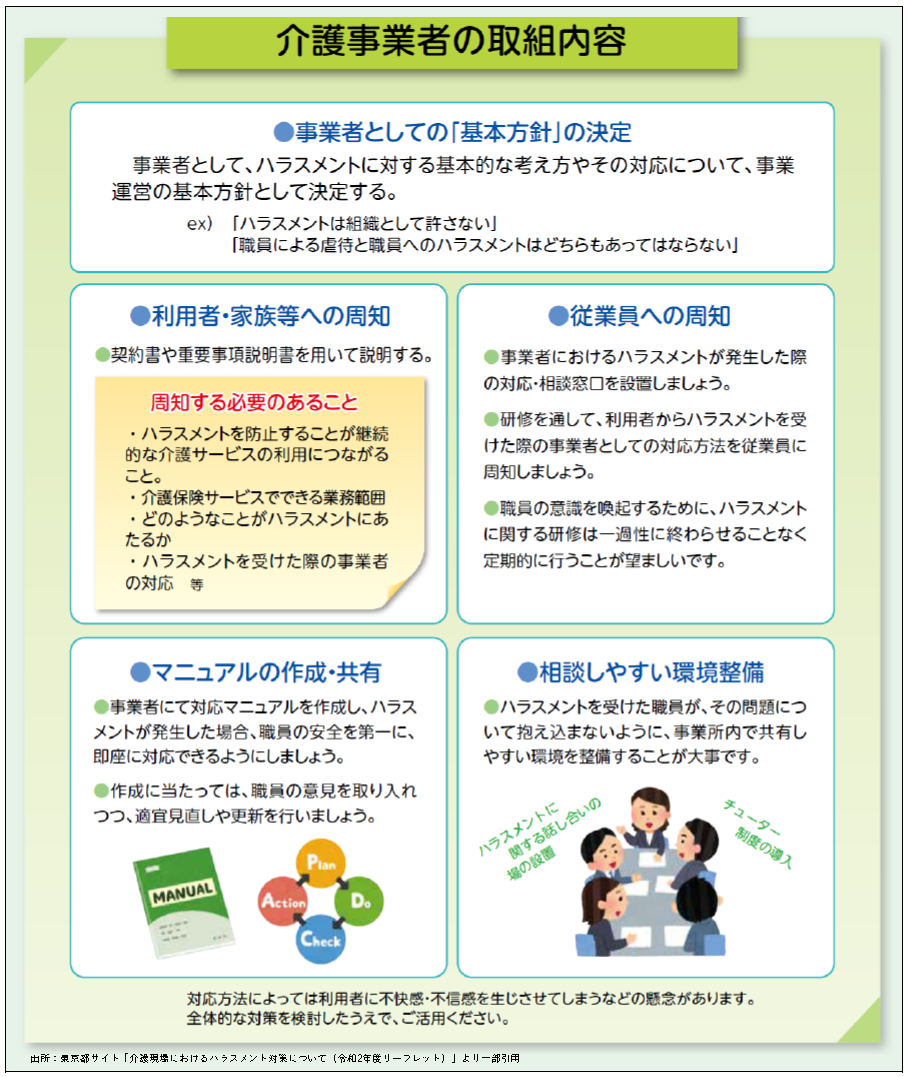

スタッフが利用者からハラスメントを受けた場合、利用者に対して契約違反や刑法違反(脅迫罪、強要罪、信用毀損・業務妨害、恐喝罪など)に当たらないかを客観的に判断するには、適切な組織体制の整備が欠かせません。厚労省では「ハラスメント対策マニュアル」や「研修のための手引き・研修動画」等を公表しているため、これらを参考にハラスメント対策の整備を行い、取り組みを強化していく必要があります(下図)。

■ ハラスメント対策の現状確認と体制整備の必要性

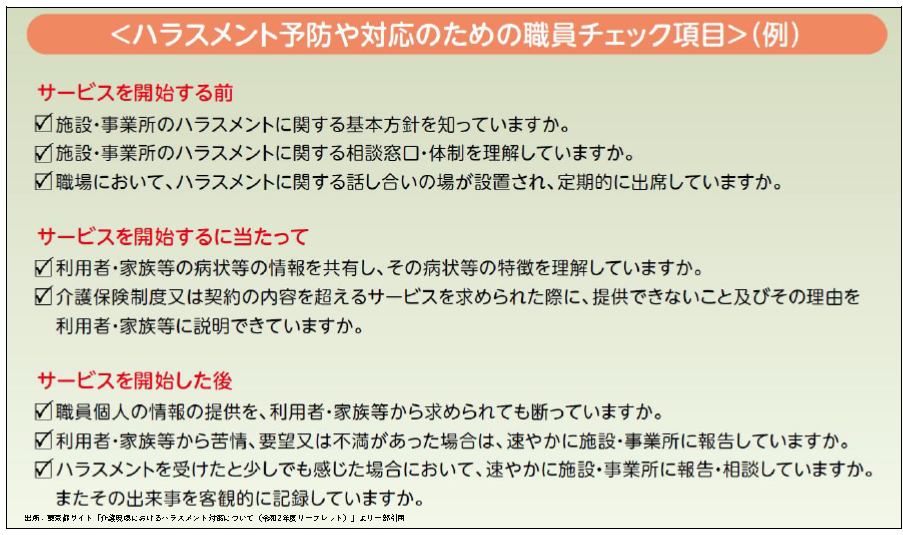

問題が生じて組織として対応するにはスタッフへの周知徹底が不可欠であり、そのためには体制整備が必要になります。そして、経営者は労働契約法第5 条において「労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働ができるよう、必要な配慮をする」ことが義務付けられています。つまり、経営者は、労働契約法における安全配慮義務・職場環境配慮義務に基づきハラスメント対策を講じる必要があり、何も対策を講じずにスタッフがハラスメントの被害を受ければ、対策を怠った点に対して訴えられることになり兼ねない点に留意しなければなりません。経営者・スタッフは、まずは現状確認を行い、不備や課題を共通認識して1 つずつ解消していくことが大切です。下図のチェック項目を参照し、重要性の高い順に優先的に取り組んでいきましょう。

介護現場では「利用者だから仕方がない」と我慢したり諦めたり、そのままにする傾向があり、経営者や上長などに相談せずにスタッフが一人で抱え込む「負の連鎖」に陥っているケースも少なくありません。こうした「負の連鎖」を断ち切るには相談しやすい環境が不可欠です。一人で抱え込まずに相談できる環境はハラスメントに限った話ではなく、業務内容や人間関係に関しても同様であり、悩みや不安が解消されれば離職の防止につながります。組織の体制整備を起点に、スタッフが働きやすい職場づくりを実現する「雇用面」の改善が、利用者への継続的なサービス提供による「経営面」の安定化につながる好循環が実現できるでしょう。

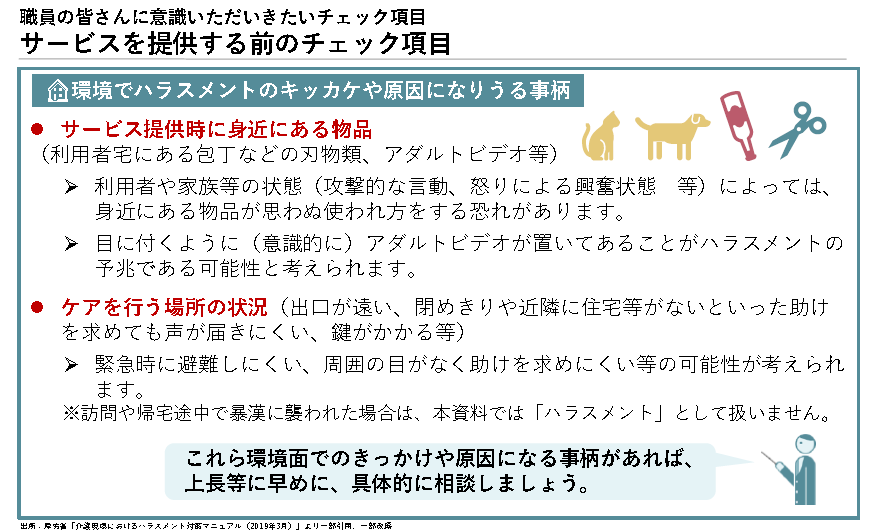

そして、利用者宅に出向いて介護を行う訪問系サービスにおいては、特にハラスメントを未然に防ぐ手立てが重要になります。訪問系サービスは、複数人のスタッフや利用者が集う通所や施設とは違い、自宅は密室で外部の目が届きにくく、環境そのものがハラスメントのリスクとなります。密室ゆえにハラスメントがエスカレートしやすいうえ、被害を受けても証明が難しく、表面化しにくい特徴があります。こうした点を解消するには、利用者宅の家庭環境を経験豊かなスタッフが初回にしっかり確認しておくことやケアマネへの確認を徹底すること、新人スタッフは複数人の担当制の中で対応するなど、想定されるトラブルを未然に防ぐための情報収集とその準備が重要になります(下図)。

こうした十分な対策を練ったとしても、介護サービスが利用者とスタッフが対面における対人業務である以上、ハラスメントをゼロにすることは難しいのも事実です。そして、利用者からハラスメントを受けるスタッフ自身が原因となるような言動をしていれば、その根幹を是正しない限り、カスハラ問題の解決は難しいものになります。

トラブル発生時、経営者はスタッフと利用者へ事実関係を客観的な立場で確認しなければなりません。行き過ぎたカスハラに対しては、しっかり対策をしていれば、利用者への法的措置や保険者への通報など、毅然と問題に向き合っていくことができます。そうした経営者の行動や姿勢がスタッフとの信頼関係の構築に直結していくでしょう。

▼今月号の考察

今回は、介護報酬改定において4 月1 日より運営基準に規定されたハラスメント対策について、現状整理や問題点、ハラスメント対策の具体的な実践に向けたポイントを整理しました。ハラスメント問題は、スタッフ個人だけでなく組織も関与する問題であると再認識しつつ、その対策が仲間を支えあう職場風土を醸成するキッカケとなる観点で取り組んでいくことが重要になります。以上、今後の取り組み強化や介護経営の安定化の一助としてご参考にして頂ければ幸いです。

・本資料は情報提供のみを目的としたものであり、いかなる取引の勧誘或いは取引を確認するものではありません。

・本資料に記載された内容は、現時点において一般に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づき作成されておりますが、当社はその正確性・確実性を保証するものではありません。また、ここに記載されている内容は、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。

・本資料のご利用並びに取り組みの最終決定に際しましては、ご自身のご判断でなされますよう、また必要な場合には顧問弁護士、顧問会計士などにご相談の上でお取り扱い下さいますようお願い致します。

・当社の承諾なしに、本資料の全部または一部を引用または複製することを禁じます。

■ 提供:株式会社 医療経営研究所