ヘルスケア最新情報TOPIX「介護編」 2021.06月号

「2021 年度介護報酬改定を乗り切る3 つの対応策」

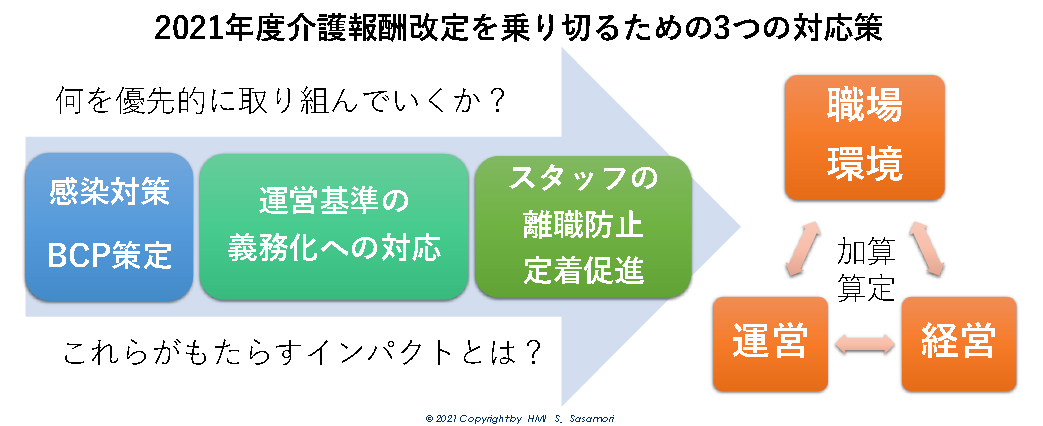

今月号では、2 か月余りが経過した2021 年度介護報酬改定の振り返りとして、「Ⅰ.2021 年度改定に係る優先的な取組事項の整理」を確認し、「Ⅱ.運営面と経営面の改善を図る3 つの対応策」を整理していきます。2021 年度改定はコロナ禍での改定となり、現場対応が混乱する中で、何を優先的に進めたらよいかの判断に苦慮されている経営者も少なくないと思います。

本編では数多くの改定事項の中から、運営面と経営面の改善を図る3 つの対応策を絞り込み、そのポイントを整理しました。今後の取り組みの一助としてご参考にして頂ければ幸いです。

【確認keyword】

「安全な環境を整備する感染対策」「感染対策を形付けるBCP策定」「利用者に選ばれるために不可欠な運営基準の遵守」「スタッフの離職防止と定着促進に直結する職場環境の整備」

[Ⅰ]2021 年度改定に係る優先的な取組事項の整理

2021年度介護報酬改定はプラス改定になったものの、プラス改定の恩恵を実感している介護事業所等は多くないと思われます。その理由はコロナ禍の影響により、訪問・通所系サービスでは利用者の利用控えによる減収、施設系サービスにおいては感染対策による経費の増加により収支が前同割れするケースなどが一因として挙げられるからです。

収入は「介護報酬×利用者」により成り立ち「利用者」の増減が収入にインパクトをもたらすため、安全な環境を整備する「感染対策」に取り組むことで「利用者」の確保や発掘につながります。そして、感染対策を形付けるのが「BCP策定」となります。また、改定によるLIFEへの対応やハラスメント対策などの運営基準の遵守は利用者に選ばれるための必須の整備として受け止めることが肝要です。スタッフの離職防止と定着促進による職場環境の整備は運営と経営の要となり、該当する加算の算定が重要なポイントになります(下図)。それでは改定の3つの対応策のポイントを確認していきましょう。

[Ⅱ]運営面と経営面の改善を図る3 つの対応策

■ 感染対策とBCP 策定の必然性

新型コロナウイルス感染症の蔓延から約1 年半が経過し、コロナ禍が長期化する中、介護事業所ではその対応に負担が重くのしかかり、深刻化している状況です。利用控えによる収入減や感染対策の負担増から経営難に直面する事業者も増えています。

介護サービスは利用者へのケアが対人サービスであるが故に、十分な感染対策を行っていても他業種よりも感染リスクが高い部類に該当します。対人サービスによる触れ合いや人の行き交い、目に見えない無症状病原体保有者が一定数いる以上、感染者が出る可能性をゼロにすることはできません。感染対策の基本である病原体を事業所内や利用者宅に「持ち込まない」「持ち出さない」「拡げない」点に注意していても、予期せぬ介護クラスターが各地で相次いで発生しているのが現状です。こうした点を踏まえ、感染者が出てから慌てることのないよう、感染症発生時の対応を事前に想定しておくことが、感染拡大を最小限に留める重要なポイントになります。

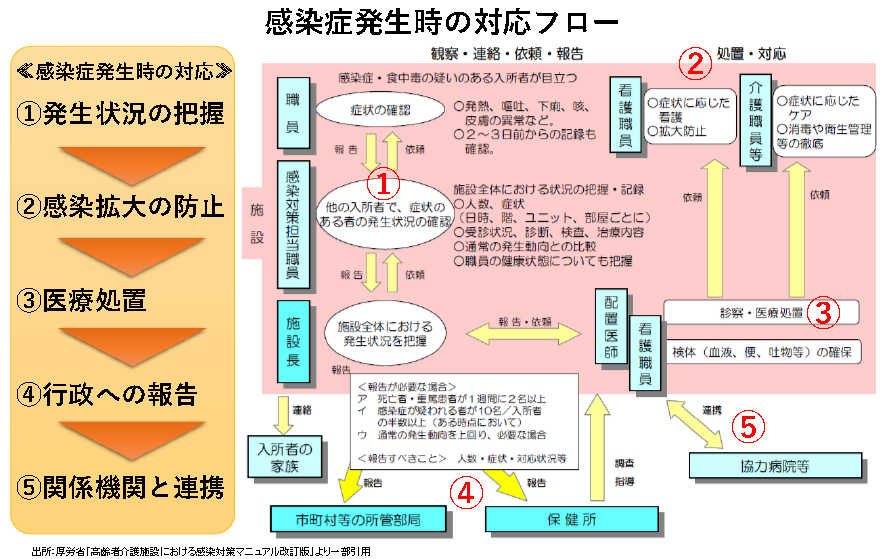

感染症発生時の対応は初動が肝心であり、感染状況を把握して二次感染を防止する対応が最優先事項となります(下図)。その際、感染者の状況やそれぞれに講じた措置等の記録として、事業所内の利用者とスタッフの症状の有無、発生した場所毎(居室やユニット等)にまとめておくことで、濃厚接触者の特定もしやすくなります。そして、行政との報連相の体制をはじめ、自法人だけで対応できない場合の連携・協力関係の構築を「BCP」に明示しておくことで、見えない不安を払拭していくことができるでしょう。

こうした感染対策を確実に遂行させていくには強制的な手立てが必要であると判断され、2021 年度介護報酬改定において「BCP 策定」が運営基準に組み込まれ、すべての介護事業者に対して義務付け(3 年の経過措置)となりました。

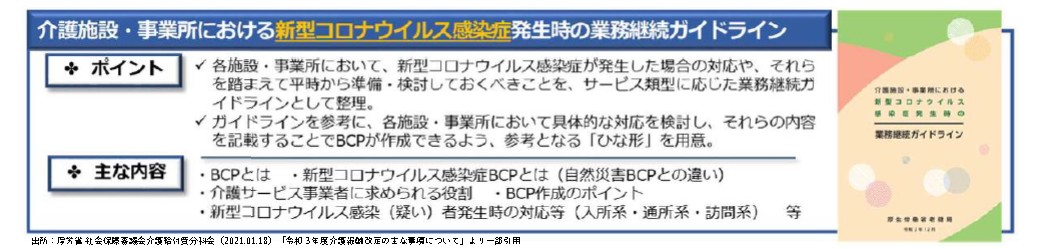

BCP とは「業務継続計画(Business Continuity Plan)」の頭文字を取った用語であり、人命を守りながら「事業を継続するための行動計画」と位置付けられます。大地震や豪雨等の自然災害や感染症のパンデミックが発生すると、通常通りに業務を実施することが困難になります。BCP はそうした場合でも優先業務を実施するために、あらかじめ検討した方策をまとめた計画書であり、「平常時」や「緊急時」の対応の検討を通して、「業務縮小」の落ち込みをできる限り小さくして、「業務回復」に要する時間を短くする対策を練り上げる役割があります。介護サービスの提供は、利用者の健康管理や生命維持に欠かすことができないため、業務継続に向けたBCP 策定のみならず、適切な行動や対応が実践できるよう、研修や訓練(シミュレーション)の実施等も求められています。実地指導の際に提示を求められる可能性があるものの、提出用に作成しては意味を成さず、今後の運営に欠かせないパスポートだと理解すれば真剣に作成していけるでしょう。

BCP の策定においては、初めから完璧を求めずに改良を重ねて見直す前提とすることで作成のハードルが下がり、日々の感染対策や研修・訓練の中で生じた問題の改善点を付加しながら事業運営に欠かせない計画に仕上げていく視点が大切です。策定の手順としては、ゼロから策定することは労力・時間の面で負担が大きいため、厚労省が公表している入所・通所・訪問などの特性を踏まえた各介護サービスのノウハウが盛り込まれた雛形や様式のテンプレートを活用することが作成の早道となります。テンプレートの空欄を1 つずつ埋めてBCP の原石を作り、見直しを重ねてオリジナル版へと仕上げていくことが可能であり、策定をサポートするのが「新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」です(下図)。これとは別に自然災害用のガイドラインもあり、それぞれのBCP 策定に役立てることで、現実に即した対策を打っていくことができます。

高齢者へのワクチン接種が加速する中、感染対策とBCP策定は利用者やケアマネジャー等から選ばれるために欠かせません。その理由は利用者が安全にサービスを利用できる環境を求めているからです。高齢者が三密を避けたコロナ対策を徹底し、家に閉じこもったことで、体を動かさない、食事が偏る、人との会話が減る生活が1年以上も続き、介護が必要な一歩手前の身体や認知機能に影響が出る「フレイル」状態に陥る点が問題となっています。コロナフレイルと呼ばれる高齢者の増加は、介護予備軍の増加に直結する点を踏まえ、感染対策とBCP策定は利用者を受け入れるための環境整備として急務であり、安定した経営基盤を築く新たな礎になったと認識していく必要があるでしょう。

■ 運営基準の義務化への対応ポイント

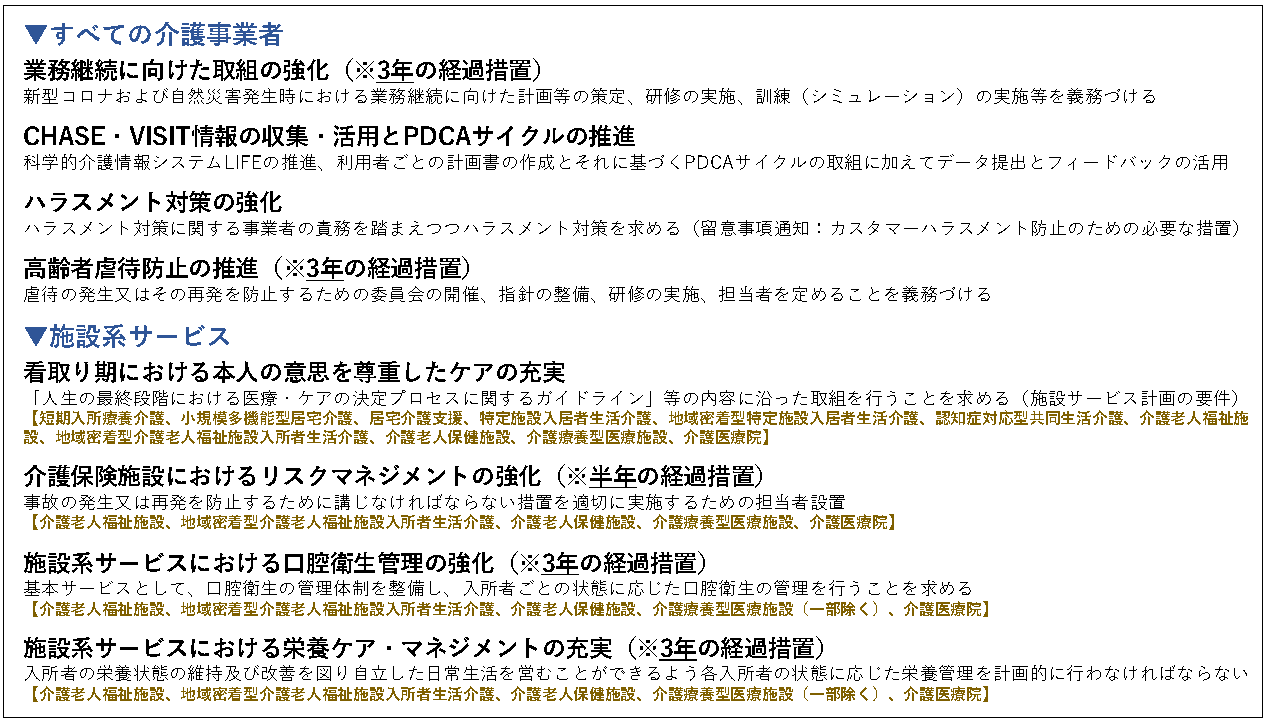

2021 年度介護報酬改定では運営基準に多くの事項が盛り込まれました(下図)。「すべての介護事業者」と「施設系サービス」に係る事項に大別され、経過措置の有無や適用時期が様々であるため、各事項の重要性を見極めて取り組んでいかなければなりません。

真っ先に取り組んでいく必要があるのは、前述した感染対策とBCP 策定に関わる業務継続に係る対応です。大規模災害やパンデミックが発生した場合、「社会インフラの停止」「非常時対応業務による人手不足」「建物設備の損壊」などにより、介護事業所等ではサービス提供が困難になります。そして、利用者の多くは日常生活・健康管理、さらに生命維持の大部分を介護サービスに依存しているため、サービス提供の寸断は利用者の生活・健康・生命に支障をきたすことから義務化に至った経緯があります。介護事業所等では、利用者を安定的に受け入れるために必須の体制整備だと再認識する必要があり、BCP 策定なしでは運営ができない時代へと移り変わった点に留意しなければなりません。

もう1つ運営の鍵を握るのがLIFEへの対応です。LIFEを活用した計画の作成や事業所単位でのPDCA サイクルの推進、ケアの質の向上を推奨することが運営基準に明示されました。今改定において、LIFEの活用が主要な加算や上位区分の要件に組み込まれた点は、制度的に重要なポジションに位置づけられたといえるでしょう。LIFEは、PDCAサイクルの構築を通じた継続的なサービスの質の管理として、フィードバック情報をもとに利用者等の状態やケアの実績の変化等を踏まえた計画等の改善を行うことが求められ、より効果的な自立支援・重度化予防につながるケアの実践が期待されています。LIFEへの対応のみならず、介護事業者におけるICT化への対応は、人材不足の補填や労働負荷の軽減、非接触サービスによる感染対策のインフラ整備としても必要性が高まり、介護報酬上の評価や補助金関連も当面期待できるため、後回しせずに取り組んでいくことが大切です。

■ スタッフの離職防止・定着促進の重要性

スタッフの離職防止・定着促進は、多くの介護事業者が抱える課題です。2021 年度介護報酬改定の特徴として、主要な加算の「区分の再編」と「算定要件の見直し」に伴い、「上位区分の創設」と「従来区分の引き下げ」になりましたが、その背景にはスタッフの離職防止と定着促進に取り組んで欲しいという強いメッセージが込められています。具体的には、これらの代表格といえる「サービス提供体制強化加算」や「職場環境等要件(介護職員処遇改善加算及び特定処遇改善加算の算定要件)」、「特定事業所加算」などは、スタッフのキャリアアップを一層推進する観点から、職場環境改善の取り組みの実効性をより一層高めるため、上位区分の評価とともに「算定要件の厳格化」が行われたと判断できます。「上位区分の創設」や「従来区分の引き下げ」などの「算定要件の厳格化」による適正化は、枯渇する社会保障費の財源を鑑みれば必定の流れであり、今後の改定においても増収と減収の分かれ目になる点に留意していかなければなりません。

その一方で、スタッフの離職防止・定着促進は介護現場における「仕事と育児や介護との両立」が可能となる環境整備を進めるうえでも重視されている点に注目です。今改定の見直しでは、人員配置基準や報酬算定においてスタッフが育児のみならず介護の短時間勤務制度等を利用する場合でも、週30 時間以上の勤務で「常勤」として扱うことが認められました。また、産前産後休業や育児・介護休業等を取得した場合、同等の資質を有する複数の非常勤スタッフで常勤換算できるようになり、改善が図られています。

スタッフの勤務状態を把握し、適切な指示を出すのは現場の管理者や管理職の役割です。介護の知識は十分に備えている反面、日々の忙しい業務によって労務管理がおろそかになりがちであり、管理者の知識や配慮の不足がスタッフの意識の低下につながる傾向は否めません。職場環境を良い状態に保つには、管理者の労務管理の正しい理解とともに、十分な話し合いを重ねて労使間の信頼関係を醸成していくことが基本になります。つまり、感染対策とBCP 策定、運営基準の遵守における取り組みを加速させるには、管理者とスタッフの意見交換や情報共有が不可欠です。こうした風通しの良い職場環境づくりは、運営面「人材の確保や定着」と経営面「算定要件の厳格化への対応」に寄与する相乗効果となり、今後の介護経営に欠かせない重要な改善ポイントになるでしょう。

▼今月号の考察

今回は、2021 年度介護報酬改定の振り返りとして、運営面と経営面の改善を図る3 つの対応策を絞り込み、そのポイントを整理しました。2021 年度改定におけるプラス改定の恩恵を受けるには、安定的な利用者の確保が前提であり、そのためには感染対策とBCP 策定、運営基準の遵守が優先順位の高い取り組みになります。そして、これらの取り組みを加速させる風通しの良い職場環境づくりが算定要件の厳格化への対応となり、運営面と経営面の強化ポイントになるでしょう。以上、今後の取り組みの推進や介護経営の安定化の一助として、ご参考にして頂ければ幸いです。

・本資料は情報提供のみを目的としたものであり、いかなる取引の勧誘或いは取引を確認するものではありません。

・本資料に記載された内容は、現時点において一般に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づき作成されておりますが、当社はその正確性・確実性を保証するものではありません。また、ここに記載されている内容は、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。

・本資料のご利用並びに取り組みの最終決定に際しましては、ご自身のご判断でなされますよう、また必要な場合には顧問弁護士、顧問会計士などにご相談の上でお取り扱い下さいますようお願い致します。

・当社の承諾なしに、本資料の全部または一部を引用または複製することを禁じます。

■ 提供:株式会社 医療経営研究所