ヘルスケア最新情報TOPIX「介護編」 2021.07月号

「介護経営における人材確保マネジメントの重要性」

今月号では、各都道府県の地域医療介護総合確保基金の事業として推進されている介護人材確保について、「Ⅰ.介護人材確保における三位一体改革の全体像」と「Ⅱ.今年度に新規・拡充となる各種事業のポイント」を確認し、「Ⅲ.介護人材確保に不可欠な生産性向上の考え方」を整理していきます。介護人材の不足は、人材の供給が需要の大幅な伸びに追い付かない状況が問題の根幹にあり、業界全体の課題として介護人材確保の各種事業が推進されてきました。本編は今年度の新規・拡充となった事業の確認として、今後の取組の一助としてご活用頂ければ幸いです。

【確認keyword】

「介護人材確保に係る三位一体改革」「介護ロボット・ICT導入支援のポイント」「防災リーダー養成の支援事業」「多様な働き方のモデル事業」「就職支援金などの就職支援パッケージ」

[Ⅰ]介護人材確保における三位一体改革の全体像

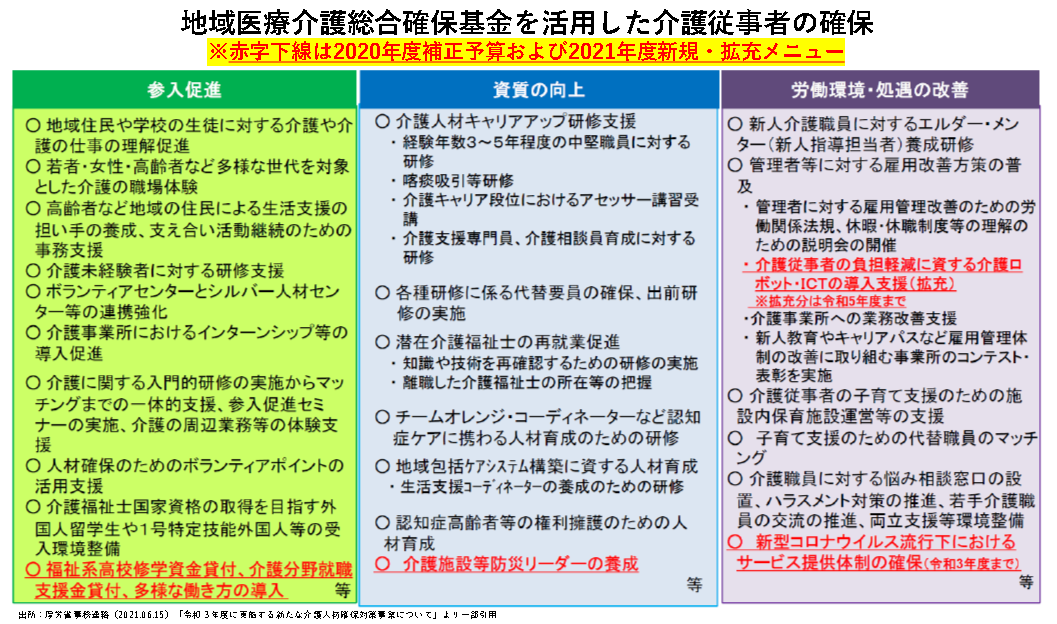

団塊の世代が75歳以上となる2025年には、最大約250万人の介護職員が必要と推計されています。こうした背景から、介護人材の確保として「労働環境・処遇の改善」を図りつつ、「資質の向上」と「参入促進」における三位一体改革が推進されています(下図)。ポイントを確認すると、「労働環境・処遇の改善」では働き方改革をはじめマンパワー不足を補う介護ロボットの活用、「資質の向上」ではキャリアアップなどの研修、「参入促進」では外国人などの新たなマンパワーを積極的に受け入れる方策がこれまで推進されてきました。それでは、次に今年度に新規・拡充となった事業を確認していきましょう。

[Ⅱ]今年度に新規・拡充となる各種事業のポイント

■ 労働環境の改善「介護ロボット・ICT 導入支援」のポイント

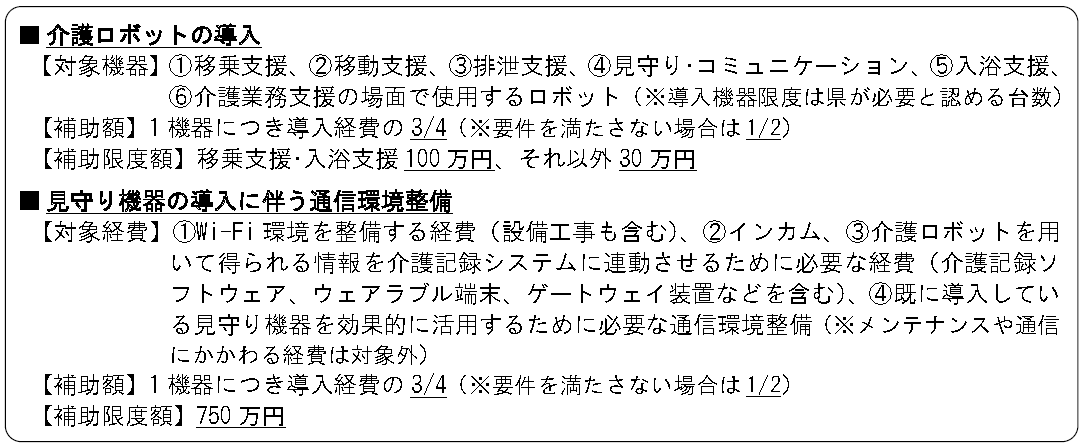

新たな技術を活用した介護ロボットやICT 機器は、介護従事者の身体的負担の軽減や業務の効率化など、介護従事者が継続して就労するための環境整備として有効であるものの、価格が高額で導入が進まない課題があり、介護ロボット等の普及を促進することを目的に、2019 年度より導入支援が実施されています。加えて、新型コロナウイルス感染症の発生により感染対策の業務負荷が増えている現状を踏まえ、2020 年度は補正予算で更なる拡充が行われ、2021 年度も引き続き継続される形となりました(下表)。

なお、予算は地域医療介護総合確保基金による財源であるため、募集期間は都道府県によって異なり(既に募集を終了した県もある)、予算額に達した場合には期限内でも打ち切りとなります。また、類似する補助金として経産省の「IT 導入補助金2021」があり、こちらは対象となる介護ソフト・介護システムの導入費用やスマートフォン・タブレットのレンタル費用も最大2/3 の費用が補助されるため、併せて確認しておきたい補助金となります。いずれも該当機器やシステムを取扱うベンダーや代理店への確認が必要です。

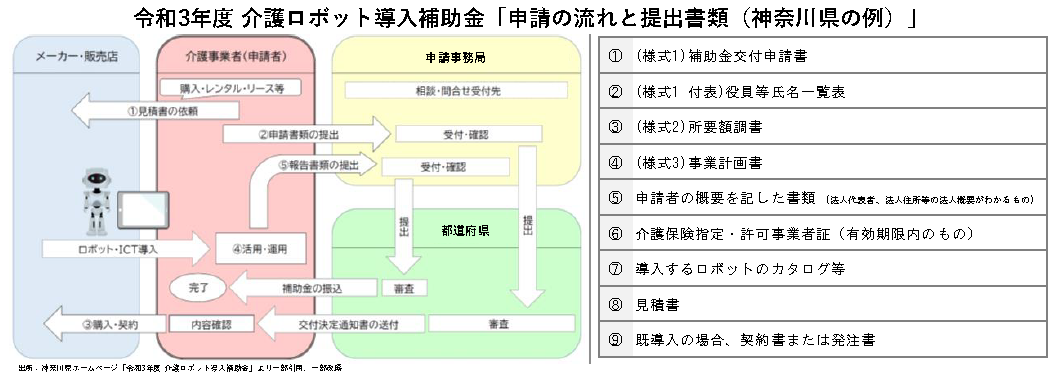

下図は、神奈川県の申請フローと提出書類の例になります。申請事務局を設けずに、都道府県の担当部署が申請受付・相談対応・審査・報告を一括して管理する場合もありますが、一連の導入に係る申請手続きの流れや準備事項として参考にすることができます。

■ 資質の向上「防災リーダー養成の支援事業」のポイント

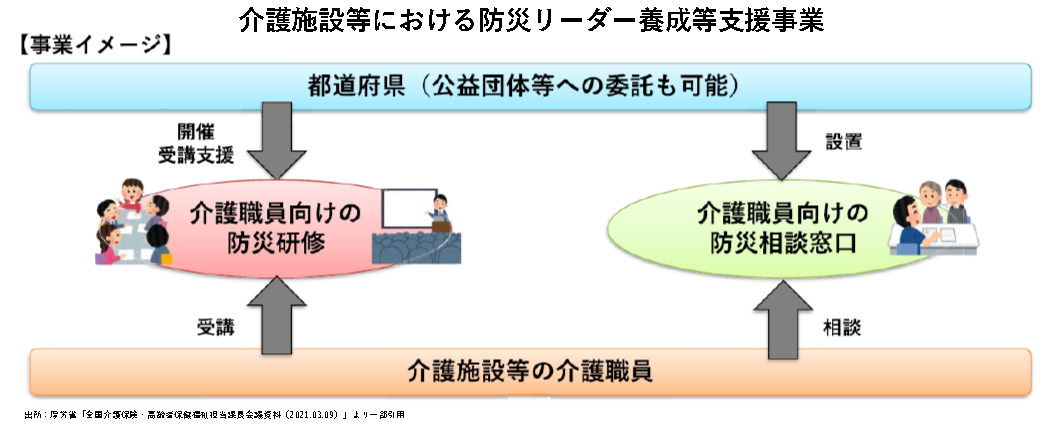

介護施設等の災害への対応力を高めるため、都道府県が防災の研修や相談窓口を設けた場合の運営費の助成を行い、地震や風水害といった災害全般で必要な知見を提供し、介護現場で中心的な役割を果たす防災リーダー養成の支援が新たに始まります(下図)。

防災リーダー養成が必要となっている背景には、今般の感染症の蔓延や各地で相次ぐ自然災害において、一過性の対応ではなく継続的にリスクマネジメントを行う必要性が高まってきたからです。対策を確実に遂行させていくには強制的な手立てが必要であると判断され、2021 年度介護報酬改定において感染症と自然災害に対する「BCP 策定」が運営基準に組み込まれ、すべての介護事業者に対して義務付け>(3 年の経過措置)となりました。BCP とは「業務継続計画(Business Continuity Plan)」の頭文字を取った用語であり、人命を守りながら「事業を継続するための行動計画」と位置付けられます。

大地震や豪雨等の自然災害や感染症のパンデミックが発生すると、通常通りに業務を実施することが困難になります。BCP はそうした場合でも優先業務を実施するために、あらかじめ検討した方策をまとめた計画書であり、防災リーダーが中心となって「平常時」や「災害時」の対応の検討を行い、「業務縮小」の落ち込みをできる限り小さくして、「業務回復」に要する時間を短くする対策を練り上げる役割があります。なお、BCP 策定においては、初めから完璧を求めずに改良を重ねて見直す前提とすることで作成のハードルが下がり、防災リーダーを中心に日々の感染対策や研修・訓練の中で生じた問題の改善点を付加していくことで事業運営に欠かせない計画になるでしょう。

今回、介護施設等の防災リーダー養成が事業化された訳ですが、既に各自治体においては、地域の防災力の向上を目的に、地域内でリーダーシップを発揮し、自助・共助と公助(行政などの公的支援)のパイプ役として防災リーダーを養成しています。自治体の研修会は、「災害イメージ訓練」や「実技訓練」を通じて防災に関する様々な知識や技術を身に付け、「平常時」および「災害時」の防災リーダーの役割を学び、今後の地域内での連携強化につなげていくことを目的に開催されています。介護施設等の防災リーダー養成においても同様の役割が求められ、同等の研修会が実施されると考えられます。

■ 参入促進「多様な働き方」「就職支援パッケージ」のポイント

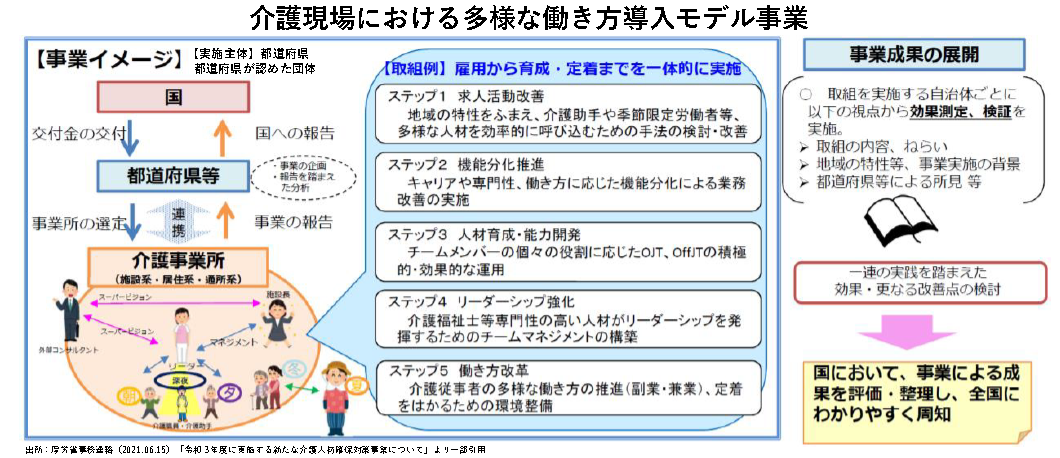

スタッフの離職防止・定着促進は多くの介護事業者が抱える課題です。限られた人材で多様化・複雑化する介護ニーズに対応するには、既存以外の多様な働き方や柔軟な勤務形態による効率的・効果的な事業運営への転換が必要になってきたといえます。具体的には、「多様な年齢層・属性(中高年、主婦等)」をターゲットとした「多様な働き方(朝夕・夜間・季節限定、兼業・副業、選択的週休3 日制等)」による効率的な事業運営の実践を行って成果を全国に展開するモデル事業が始まるため、今後の動向が注目されます(下図)。

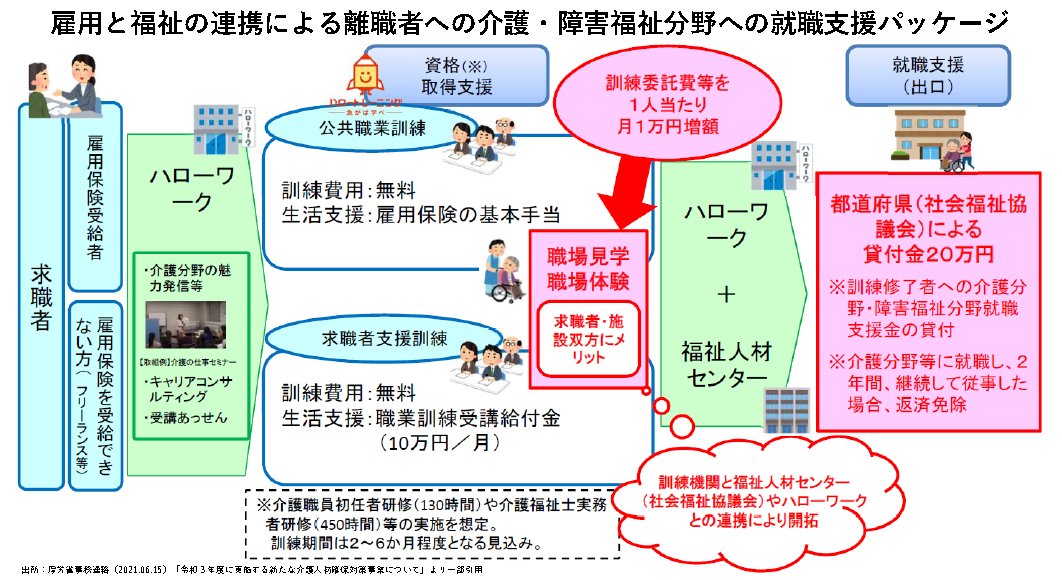

新型コロナウイルス感染症の影響により、介護人材不足が一層懸念されることから、新たに返済免除付きの「介護分野就職支援金貸付事業」が創設となります。加えて、公共職業訓練や求職者支援訓練、職場見学・体験の連携強化や拡充のほか、各種給付金や委託費等の上乗せの手厚い組み合わせにより、他業種で働いていた方を直接支援することで介護職への参入促進を行い、迅速に人材確保を加速させていく方針です(下図)。

[Ⅲ]介護人材確保に不可欠な生産性向上の考え方

2021年度改定では、科学的介護情報システム「LIFE」を活用した計画の作成や事業所単位でのPDCA サイクルの推進、ケアの質の向上を推奨することが運営基準に明示されました。今改定において「LIFE」の活用が主要な加算や上位区分の要件に組み込まれた点は、制度的に重要なポジションに位置づけられたといえます。「LIFE」の導入にあたっては前述した「ICT導入補助金」や「IT導入補助金2021」の活用が後押しになるでしょう。

介護現場において、介護ロボットやICT機器などのテクノロジーを用いることは、スタッフの身体的負担や精神的負担の軽減につながり、介護現場にゆとりの時間を生み、利用者と介護者の触れ合う時間や利用者の安心感を増やす効果があります。ただし、テクノロジーがすべての問題を解決してくれる訳ではなく、ツールを取扱うスタッフによる継続的なマネジメントがなければ生産性向上は期待できません。まずは導入しやすい時間帯やエリア、対象者を決めるなどして、試行的に小さく始めながら小さな改善事例を積み重ねて、徐々に全体に波及していく形がスタッフにとっても利用者に対しても業務負荷やストレスを軽減することができ、組織全体の最適化を図ることができるでしょう。

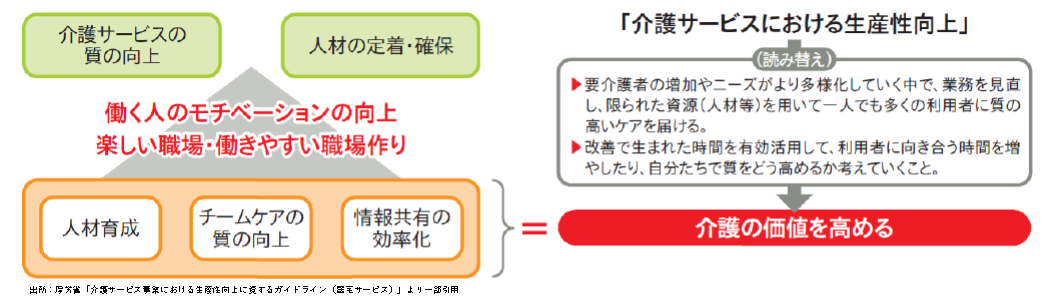

厚労省では「生産性向上ガイドライン(GL)」を策定し、その活用を推奨しています。「介護サービスの質の向上」と「人材の定着・確保」には、継続的に業務の改善を進めていくことが不可欠です。テクノロジーの活用が業務の「生産性向上」に寄与することで「働く人のモチベーションの向上」や「楽しい職場・働きやすい職場づくり」のみならず、「介護の価値を高める」ことにつながる点を意識していくことが大切です(下図)。

▼今月号の考察

今回は、各都道府県の地域医療介護総合確保基金の事業として推進されている介護人材確保について、今年度の新規・拡充となった事業に関するポイントを確認しました。

介護人材確保の課題は一朝一夕に解決できる訳ではありませんが、地域医療介護総合確保基金の各種事業を活用しつつ、組織全体で働き方改革を遵守して、生産性向上に寄与するICT 関連のインフラ整備を進めることで、人材確保マネジメントを着実に実践していけるでしょう。以上、今後の取り組みや魅力ある職場環境づくりの一助として、お役立て頂ければと思います。

・本資料は情報提供のみを目的としたものであり、いかなる取引の勧誘或いは取引を確認するものではありません。

・本資料に記載された内容は、現時点において一般に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づき作成されておりますが、当社はその正確性・確実性を保証するものではありません。また、ここに記載されている内容は、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。

・本資料のご利用並びに取り組みの最終決定に際しましては、ご自身のご判断でなされますよう、また必要な場合には顧問弁護士、顧問会計士などにご相談の上でお取り扱い下さいますようお願い致します。

・当社の承諾なしに、本資料の全部または一部を引用または複製することを禁じます。

■ 提供:株式会社 医療経営研究所