ヘルスケア最新情報TOPIX「介護編」 2021.08月号

「2021 年8 月の利用者負担の見直しと今後の注目点」

今月号では、厚労省資料をもとに、介護サービスの利用者に関係する「Ⅰ.2021 年8 月の利用者負担に関する変更点」を整理したうえで、今後の利用者負担の見直しのほか、医療費の窓口負担や年金制度など「Ⅱ.高齢者に関わる制度改正の注目ポイント」を確認していきます。

今回の利用者負担の見直しは、一定以上の収入のある利用者に対して経済力に応じた負担を求める変更であり、全世代型の社会保障に転換するトレンドに沿った改正です。利用者のみならず、介護事業者にも関与する点を理解して、今後の運営や取り組みに活用していくことが大切です。

【確認keyword】

「補足給付の資産要件と食費負担限度額の見直し」「高額介護サービス費の見直し」「今後の利用者負担の変更予測」「医療費の窓口負担と年金制度の変更ポイント」

[Ⅰ]2021 年8 月の利用者負担に関する変更点

■ 利用者負担の見直しが迫られる背景

2025年の地域包括ケアシステムの構築の先には、団塊ジュニア世代が高齢者となり、高齢者人口がピークを迎える2040年問題に直面します。医療・介護に関与する社会保険の制度設計では、現役世代が納める保険料や税収がサービスの財源としてまかなわれています。このため、高齢化に伴うサービス提供の急激な増加により、現役世代の社会保険料や税金の負担は年々増し、経済的な負担が少子化の引き金となる晩婚化や未婚化の一因となる悪循環に陥っています。歯止めがかからない少子高齢化の進展により、社会保障費が膨らむ中で「社会保障制度の持続可能性の確保」が大きな課題となっています。

我が国は「全世代型社会保障」を掲げた施策が実行され、必要なサービスを必要な方に提供できるようにしつつ、負担の公平性と制度の持続可能性を高める制度改革が遂行されています。枯渇する社会保障財源の中で対応していくには、現役世代の負担増だけではまかないきれず、サービスの利用者である高齢者の負担にもメスを入れなければならないほど、制度崩壊につながり兼ねない危機的な状況に直面してきたといえます。

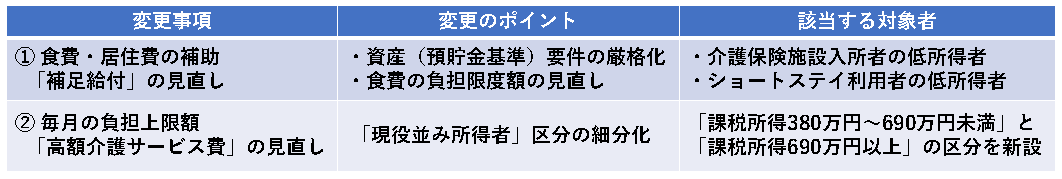

今回、2021年8月の利用者負担の変更では、一定以上の収入のある利用者に経済力に応じた負担を求めるため、施設サービスに係る『①食費・居住費の補助制度である「補足給付」の資産要件と食費の負担限度額の見直し』のほか、すべての利用者に係る『②毎月の負担上限額「高額介護サービス費」の区分の細分化』が行われました(下図)。

■ 補足給付の見直し「資産要件の厳格化」

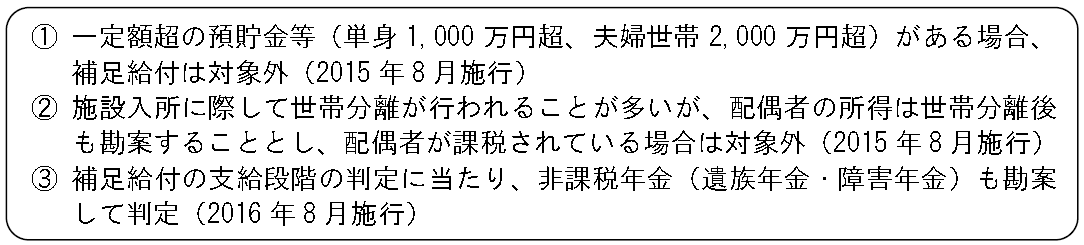

施設入所等にかかる費用のうち食費と居住費(滞在費)は、本来は本人の自己負担が原則となっていますが、住民税非課税世帯である入所者の負担を軽減させる給付として、「補足給付」という補助制度が設計されています。「補足給付」により、所得に応じて利用者負担段階が設定され、第1 段階~第3 段階に該当する施設入所者の自己負担額は各段階の負担限度額で済み、本来の食費・居住費の標準的な費用の額(基準費用額)と負担限度額の差額は「特定入所者介護サービス費」として施設等が国保連に請求する仕組みとなっています。ただし、収入が低く「補足給付」の対象であっても一定金額以上の資産を持つ場合には「補足給付」が適用されない条件があり、その判定基準に用いられているのが預貯金額です。申請時等における預貯金額の確認は、金融機関本店等に対する一括照会が必要に応じて実施されています。こうした「補足給付」に係る判定基準は、過去に以下の3 点が見直しとなり、今回も厳格化の変更となりました。

今回、8 月の見直しでは、利用者負担に係る所得段階が第2 段階と第3 段階における年金収入等に応じた判定基準が、単身の場合は650~500 万円以下、夫婦の場合は1,650~1,500 万円以下と変更されました(下図)。本人および世帯全体が住民税非課税で、生活保護受給者および老齢福祉年金受給者が該当する第1 段階の判定基準は、現行の単身1,000 万円以下、夫婦2,000 万円以下のままで変更はありません。なお、資産要件の見直しとして、一定額以上の宅地の保有に係る不動産を要件に加えることが今回も見送られましたが、金融機関が実施するリバースモーゲージ等の活用について、成年後見制度の普及等の状況を踏まえながら、引き続き検討が進められていく方向となっています。

■ 補足給付の見直し「食費の負担限度額の変更点」

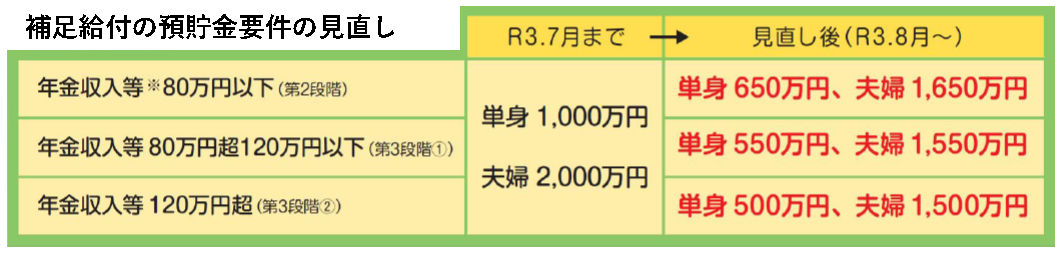

そして、今回の「補足給付」のもう1 つの見直しでは、食費(日額)の負担限度額が下図のように改められました。こちらの変更も所得段階が第2 段階と第3 段階の利用者が該当し、これまで同額であった施設入所者とショートステイ利用者における限度額がそれぞれの限度額に見直しとなりました。今回は居住費の負担限度額に変更はなかったものの、今後の見直しも十分に想定されるため、関係者は注視していく必要があります。

■ 毎月の負担上限額「高額介護サービス費」の見直し

高額介護サービス費とは、介護保険サービスの利用料金の1 ヶ月間の自己負担額の合計が所得に応じた上限額を超えた場合に、その超過額について払い戻しを受けられる制度です。介護保険によって自己負担額は原則1 割(所得により2 割または3 割)に抑えられていますが、それでも多くの介護サービスが必要となった場合には自己負担額がかさむことがあり、上限額以上の負担については払い戻しを受けられる仕組みとなっています。ただし、福祉用具購入費・住宅改修費・施設サービスの食事代・居住費、保険外サービス(食材料費・日用品費・娯楽費等)、区分支給限度基準額を超えてサービスを利用したときの利用者負担は対象になりません。

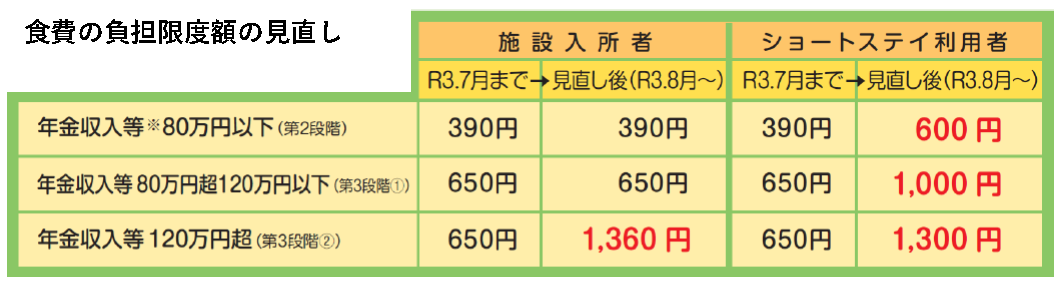

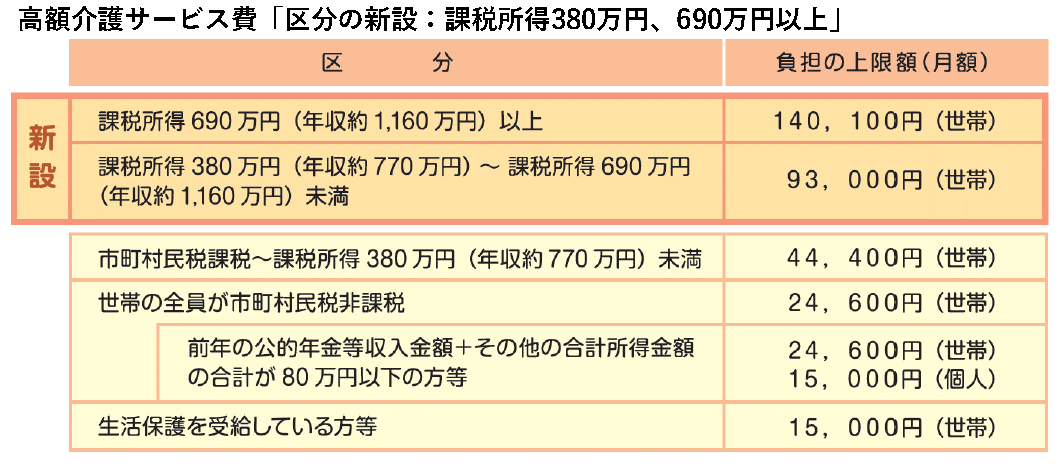

今回、8 月の見直しでは「現役並み所得者:44,400 円(世帯)」の区分が細分化されて、新たに「課税所得380 万円~690 万円未満:93,000 円(世帯)」と「課税所得690 万円以上:140,100 円(世帯)」の2 つの区分が新設となり、一般区分は現行のまま変更はありませんでした(下図)。また、医療費と介護サービス費の自己負担額を世帯合算し、高額になった場合に定められた自己負担限度額を超えた分が申請により支給される「高額医療・高額介護合算療養費制度」の変更もありません。

[Ⅱ]高齢者に関わる制度改正の注目ポイント

■ 今後の利用者負担見直しに関する 2 つの注目点

2024年度は、次期介護報酬改定と第9期介護保険事業計画の始動が予定され、さらに診療報酬との同時改定ということで、改革の本丸である2025年を目指して推進してきた地域包括ケアシステムの集大成を迎えます。2024年度に向けた介護分野の利用者に関与する制度改革では、居宅介護支援に係る「ケアマネジメントの利用者負担の導入」と、利用者負担に係る「原則2割負担への変更」の2つに注目です。

まず1つ目の居宅介護支援によるケアプラン作成においては、制度創設以来、利用者負担のないまま運用がなされてきましたが、他のサービスに自己負担があることも踏まえれば、自己負担の導入は当然だとする見解が兼ねてより財務省から指摘されています。自己負担導入によるメリットは、利用者がサービスの一部としてケアプランに関心を持つ点、ケアマネジャーのサービスのチェックと質の向上にも資する点のほか、現行で全額負担している市区町村の財政面の負担軽減も挙げられます。そして、4月から本格稼働した科学的介護情報システムLIFEの運用とその分析の検証次第では、AIを活用したケアマネジメントの導入に拍車がかかる可能性があり、こちらとの兼ね合いも含めて今後の審議動向に目が離せないといえます。

もう1つの利用者の原則2割負担への変更については、制度の持続可能性を確保するうえで現実味が増してきました。現行では利用者の1割負担が全体の約80%を占めており、1割負担の範囲を生活保護受給者等の低所得者に絞り込む可能性があります。自己負担の増加は利用者の経済的な負担が増すことで、介護サービスの利用を抑制させる手立てとなる財源的な側面があり、介護事業者も注視していく必要があります。

この他、利用者負担に関連する事項では、利用者の自己負担が増えると加算の算定にも影響をもたらす傾向がある点にも留意しなければなりません。一部の事業者では、利用者の負担増を避けることや、利用者の「区分支給限度基準額」の超過を回避するために、あえて加算を算定しないケースも見受けられます。その結果、未算定によりコストを十分にまかないきれず、サービスの悪化につながることが懸念されます。加算の取得は経営の安定化に不可欠であり、良質なサービスには相応のコストがかかり、一定の経済的な負担が伴う点を利用者に理解してもらう啓発も必要だといえるでしょう。

■ 医療費の窓口負担に関する変更ポイント

現行では、大半の後期高齢者(75歳以上)は、医療機関を受診した際の医療費窓口負担が1割負担となっています。現役並みの所得(単身で年収383万円、複数世帯で520万円以上)の人は3割を負担していますが、全体の7%にすぎない現状となっています。一定の「所得」と「収入」がある後期高齢者の窓口負担を1割から2割に引き上げる、医療制度改革関連法が6月4日の参院本会議で可決成立となり、後期高齢者の2割負担の患者を増やす見直しとなります。2割負担の対象者は課税所得が28万円以上、かつ単身者は年収200万円以上、夫婦など世帯合計で年収320万円以上の「所得」と「収入」で判断し、全体の約20%の約370万人が該当する見込みとなっています。

ただし、当面は通院の医療費が2倍にならないよう、施行が予定される2022年10月から3年間は、外来での窓口負担の増加額が最大でも月額3,000円までに抑える激変緩和措置が盛り込まれます。介護のみならず、医療においても世代間の公平性を図りつつ、現役世代の保険料負担の上昇を緩和するために、高齢者の経済力に応じた支払いを求める見直しが確実に推進されている点を押さえておきましょう。

■ 年金制度の見直しに関するポイント整理

最後に、高齢者の暮らしを支える老齢年金と在職老齢年金の見直しについてポイントを整理していきます。老齢年金は介護サービスの利用者のみならず、すべての方の将来的な老後の生活設計に関わる話題として理解を深めていくことが大切です。

老齢年金は高齢者の主たる収入源であり、大きな経済変動が起きても年金額が変動しないよう「賃金と物価」に連動するマクロ経済スライドという仕組みが取り入れられてきました。2021 年4 月の制度改正では、年金額は現役世代の「賃金」の伸びに合わせるという公的年金制度の基本に立ち戻ったルール改正となりました。今回の改正は「物価」が上昇する経済成長下でも「賃金」が伸びなければ年金額が抑制となるため、年金受給にやや不利な見直しです。改正の背景には、近年、物価上昇率に比べて賃金上昇率が抑えられている傾向が関与し、賃金が上昇しない中で年金額だけ物価上昇率に合わせる仕組みのままでは給付と負担の長期的な均衡がとれないため、見直しに至りました。

他方、働き方改革の推進や高齢者の就労拡大など個々の労働環境が変化する中、2022年4 月に施行される60〜64 歳の在職老齢年金(低在老)の見直しでは、高齢者の働く意欲を抑制しないよう年金の支給が停止される基準(賃金+年金月額)が28 万円から47万円に緩和されます。高齢者の就労拡大や働き方の多様化につながる改正は、介護分野の人材確保の一助として注目される動向であり、介護事業者においては継続雇用の見直しや新たな高齢人材の確保などを検討するタイミングだといえます。そして、高齢者の身体的な制約やハンディキャップなどを踏まえて就労環境等に細かく配慮していく必要があり、高齢人材の経験や能力が発揮できる環境づくりを行っていくことが大切です。

▼今月号の考察

今回は、2021 年8 月の利用者負担に関する変更点を整理し、今後の利用者負担の見直しのほか、医療費の窓口負担や年金制度などに関わる制度改正のポイントを確認しました。今後も全世代型社会保障のトレンドに沿った改正が続いていくと予想され、注視していく必要があります。以上、介護事業者にも関与する利用者の変更点として、今後の取り組みにご活用頂ければ幸いです。

・本資料は情報提供のみを目的としたものであり、いかなる取引の勧誘或いは取引を確認するものではありません。

・本資料に記載された内容は、現時点において一般に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づき作成されておりますが、当社はその正確性・確実性を保証するものではありません。また、ここに記載されている内容は、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。

・本資料のご利用並びに取り組みの最終決定に際しましては、ご自身のご判断でなされますよう、また必要な場合には顧問弁護士、顧問会計士などにご相談の上でお取り扱い下さいますようお願い致します。

・当社の承諾なしに、本資料の全部または一部を引用または複製することを禁じます。

■ 提供:株式会社 医療経営研究所