ヘルスケア最新情報TOPIX「介護編」 2021.11月号

「人材確保に向けた現状チェックと改善ポイント」

今月号では、第 8 期介護保険事業計画の介護サービス見込み量等に基づく介護人材の需要予測や政府の介護人材確保対策、人材確保のための雇用管理改善促進事業(2017 年度厚労省委託事業)の資料を参考にしながら、「Ⅰ.介護人材に係る今後の需要予測と政府の人材確保対策」を確認したうえで、「Ⅱ.人材確保に欠かせない好循環の仕組みと改善ポイント」を整理していきます。

昨今、政府の多岐に亘る介護人材確保対策が推進されていますが、介護報酬改定や制度改正への対応は手段に過ぎず、介護事業者は事業継続や事業展開において不可欠な人材確保の問題点を優先的に解決していく必要があります。今後の取り組みの一助としてご活用頂ければと思います。

【確認keyword】

「介護サービス見込み量に基づく介護職員の必要数」 「政府の総合的な介護人材確保対策」「人手不足や離職の問題を紐解く人材確保の仕組み」 「人材確保の現状チェックと改善ポイント」

[Ⅰ]介護人材に係る今後の需要予測と政府の人材確保対策

■ 介護サービス見込み量に基づく介護職員の必要数

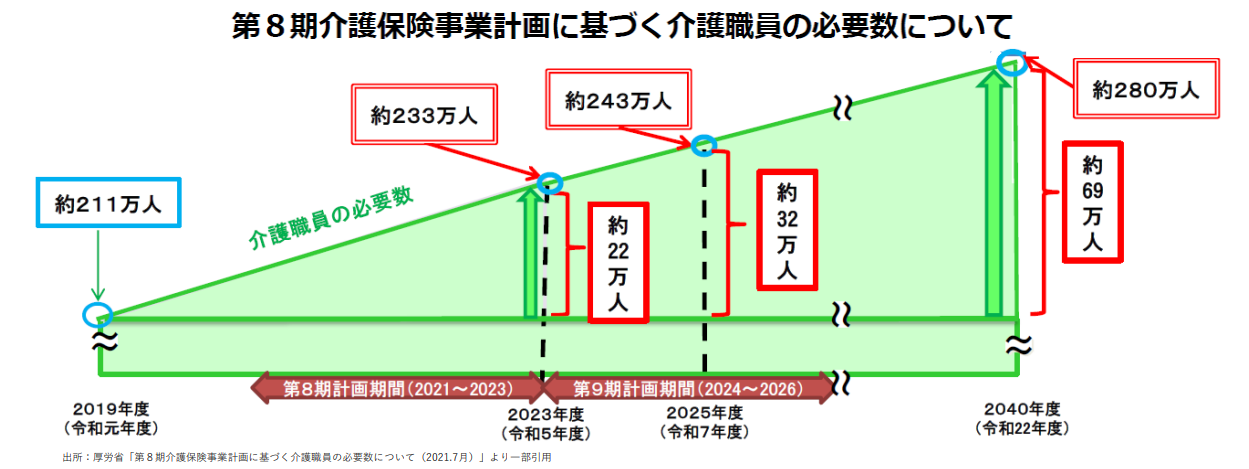

昨今、団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年以降、医療・介護ニーズが引き続き増加すると予想され、その支え手となる医療・介護従事者の人材確保が課題となっています。第8 期介護保険事業計画の介護サービス見込み量に基づく介護職員の必要数は、2019 年度の約 211 万人をベースに推計され、2023 年度は+約 22 万人(5.5 万人/年)の約 233 万人、2025 年度は+約 32 万人(5.3 万人/年)の約 243 万人、2040 年度は+約 69 万人(3.3万人/年)の約 280 万人と試算されています(下図)。第 8 期介護保険事業計画における介護サービス見込み量は、今後の介護事業者における事業継続および事業展開に関与するため、当該エリアの計画を確認して地域毎の動向に留意していかなければなりません。そして、人材確保に向けては、政府が推進する「介護人材確保対策」を活用しつつ、自施設・事業所の取り組みを再確認しながら、職場環境を改善していくことが大切です。

■ 総合的な介護人材確保対策の全体像とポイント

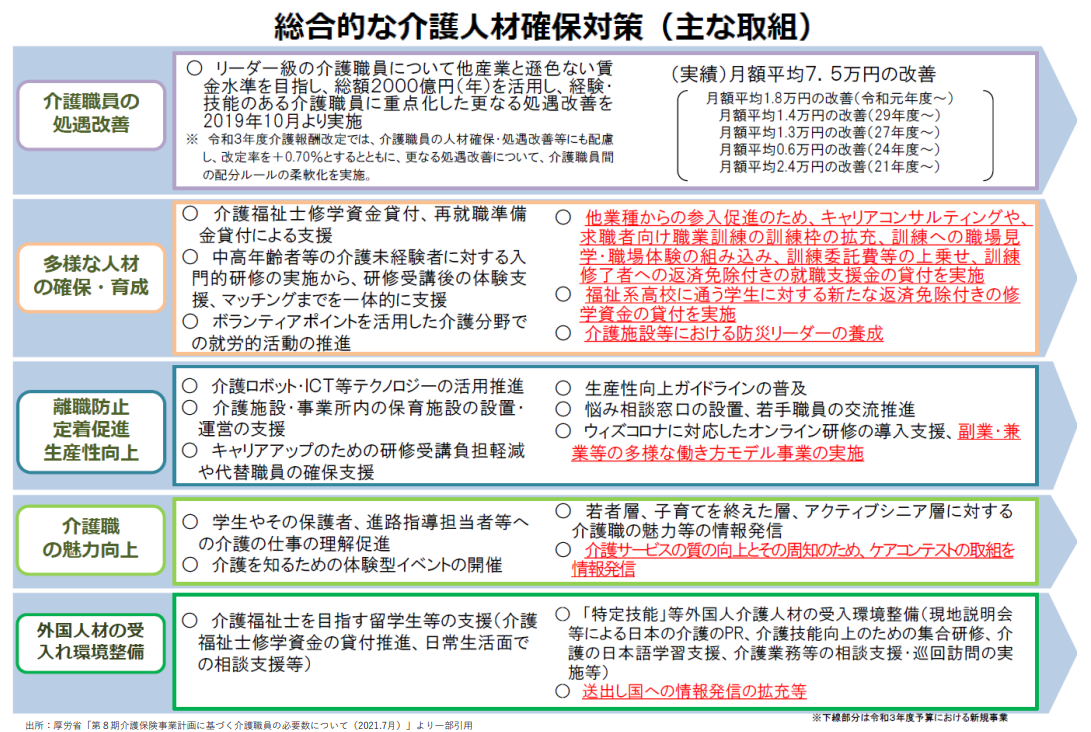

介護人材の確保が必要な現状や介護現場の人材確保に苦慮する実態を鑑みて、政府は「①介護職員の処遇改善」、「②多様な人材の確保・育成」、「③離職防止・定着促進・生産性向上」、「④介護職の魅力向上」、「⑤外国人材の受入れ環境整備」といった 5 つの総合的な介護人材確保対策に取り組む方針を打ち出しています(下図)。

これら 5 つの対策のうち「①介護職員の処遇改善」は、介護職員処遇改善加算として介護報酬上の評価において現場に浸透し、「キャリアパス要件」や「職場環境等要件」などにより、介護職員の賃金改善とともに働く環境の整備も相乗的に進められてきました。処遇改善以外の対策は、主に地域医療介護総合確保基金の活用により取り組みが推進され、介護事業者では各都道府県の情報を確認していく必要があり、バランスよく取り入れながら活用していくことがポイントになります。現場の即戦力となるキャリア採用の競争率が高いため、新たに若年世代や中高年齢者、海外留学生の受入れなど、採用の対象枠を広げることも可能です。ただし、コロナ禍の影響が求職動向にも波及していることから、定期採用や臨時採用のタイミング、正社員やパートタイマーなどの雇用形態に合わせて、様々な採用ルートの構築が安定的な人材確保において重要になります。

この他、人材不足を補う手立てとして、介護ロボットや IT 導入の補助金を活用し、介護機器やシステム、ICT の導入による生産性向上や業務効率化を推進していくことも大切です。ただし、ICT やロボットを取り扱う人材の育成や機器のメンテナンス等、導入後に新たに必要となる事項などを考慮して導入の可否を判断しなければなりません。

[Ⅱ]人材確保に欠かせない好循環の仕組みと改善ポイント

ここでは、厚労省の「人材確保のための雇用管理改善促進事業(2017 年度厚労省委託事業)」において整理された人材確保の事例集をもとに、人材確保の考え方やその仕組みを確認し、人材確保に向けた現状チェックと改善ポイントを確認していきます。

■ 人手不足や離職の問題を紐解く人材確保の仕組み

人手不足の介護現場の中で、「職員の採用がうまくいかない」「職員が定着せず離職してしまう」など、人材確保に関する問題を抱えている事業所が数多く存在します。問題を抱えた雇用管理のままでは【採用管理】や【定着管理】のマネジメントが十分でなく、悪循環となってしまう傾向があり、早急に改善しなければなりません。

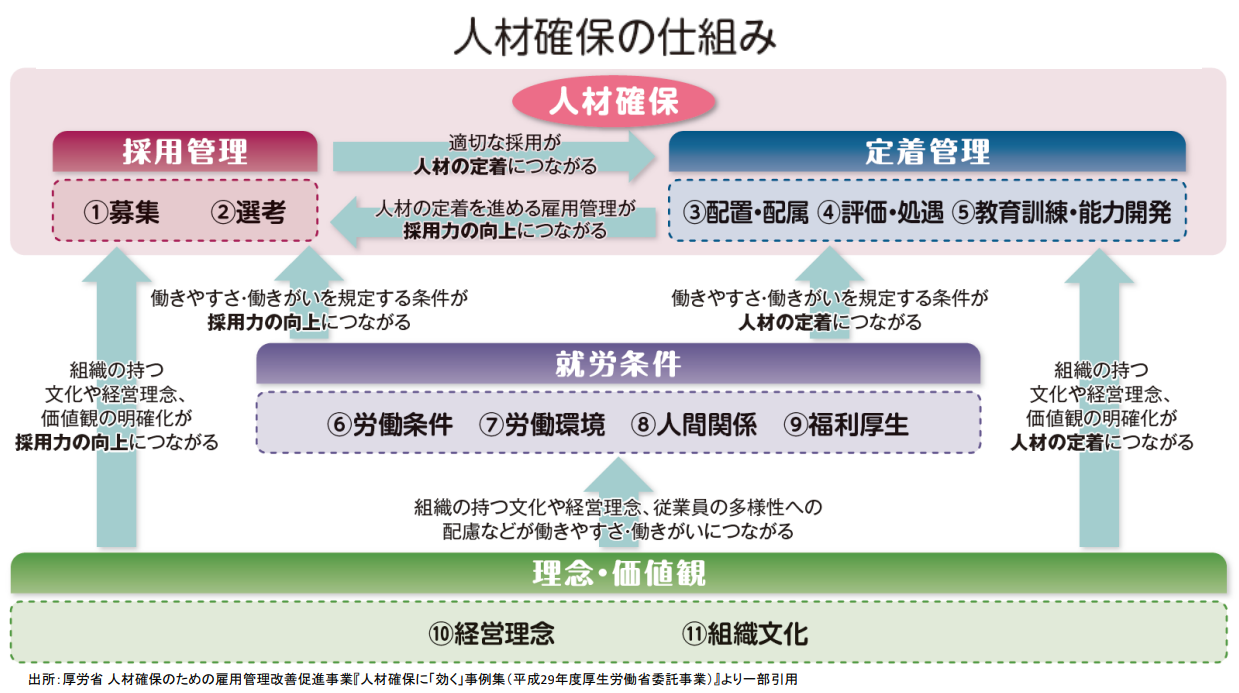

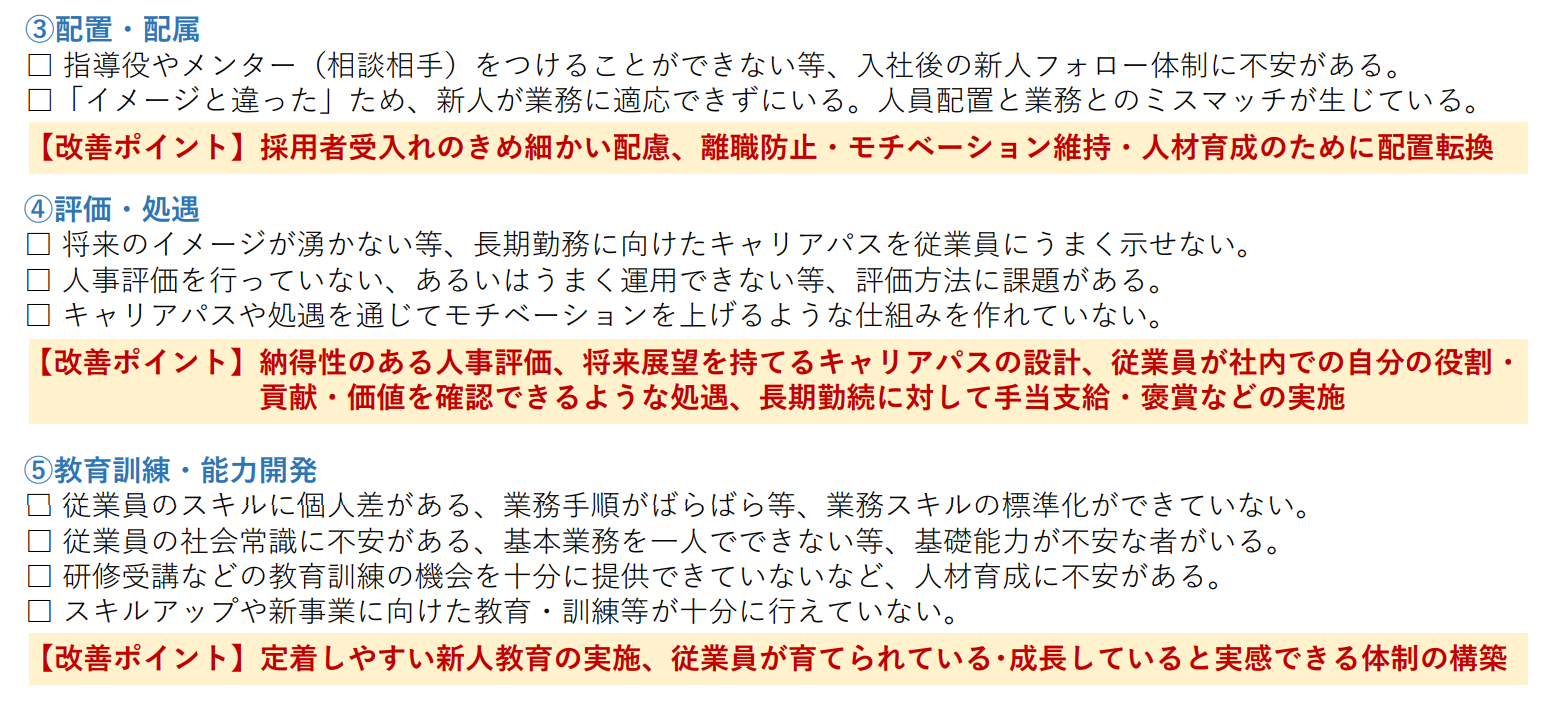

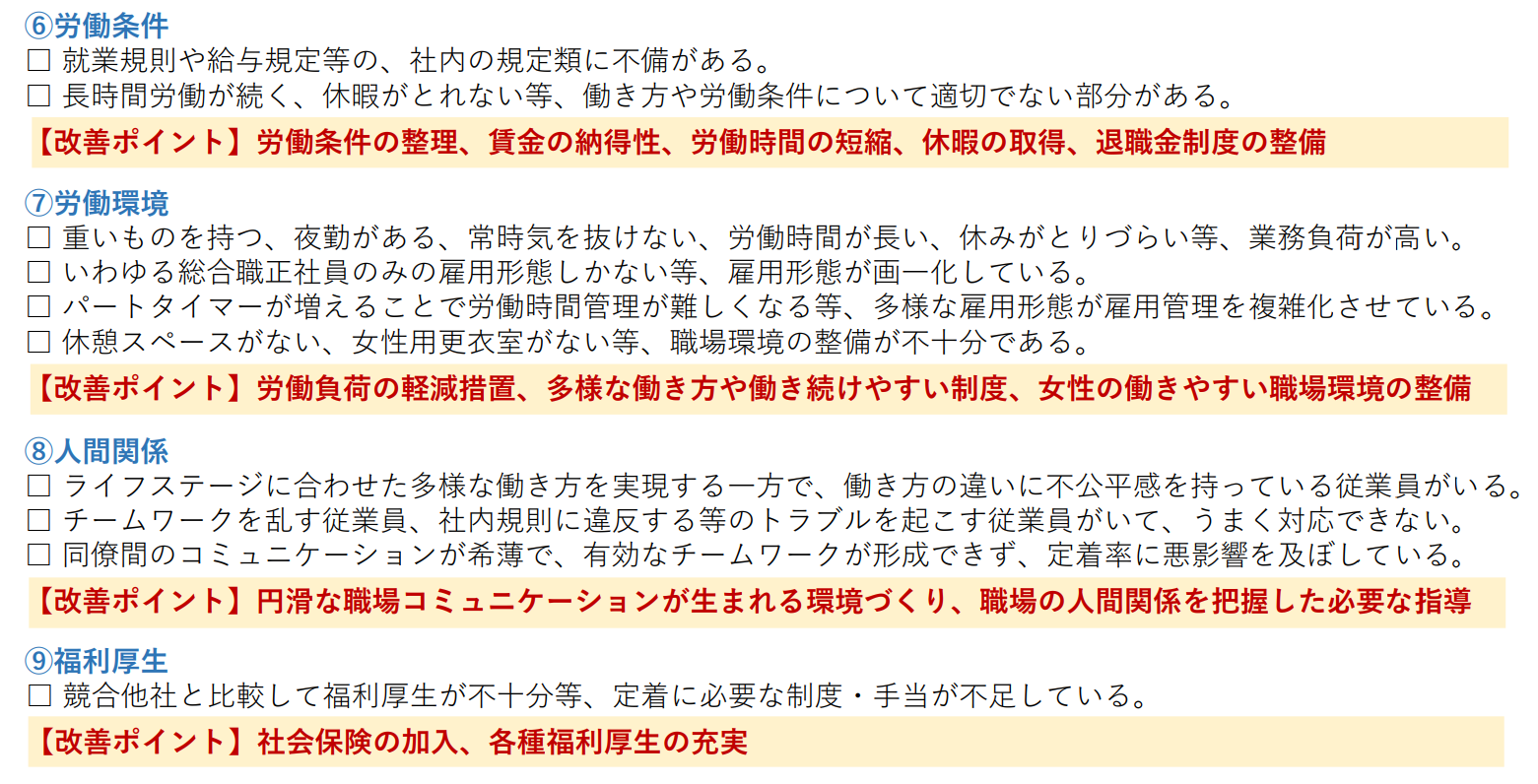

人材確保を進める第一歩として、【採用管理】を「①募集」と「②選考」、【定着管理】は「③配置・配属」「④評価・処遇」「⑤教育訓練・能力開発」に細分化し、まずは各取り組みに改善の余地がないかを確認する必要があります。そして、人材確保を進めるには【採用管理】や【定着管理】の問題の次に、【就労条件】に係る「⑥労働条件」「⑦労働環境」「⑧人間関係」「⑨福利厚生」についても、改善の余地がないかを考察することが重要です。【就労条件】が整い、職員が働きやすく働きがいがある職場であれば、採用も順調で職員の定着率も高くなり、好循環をもたらします。

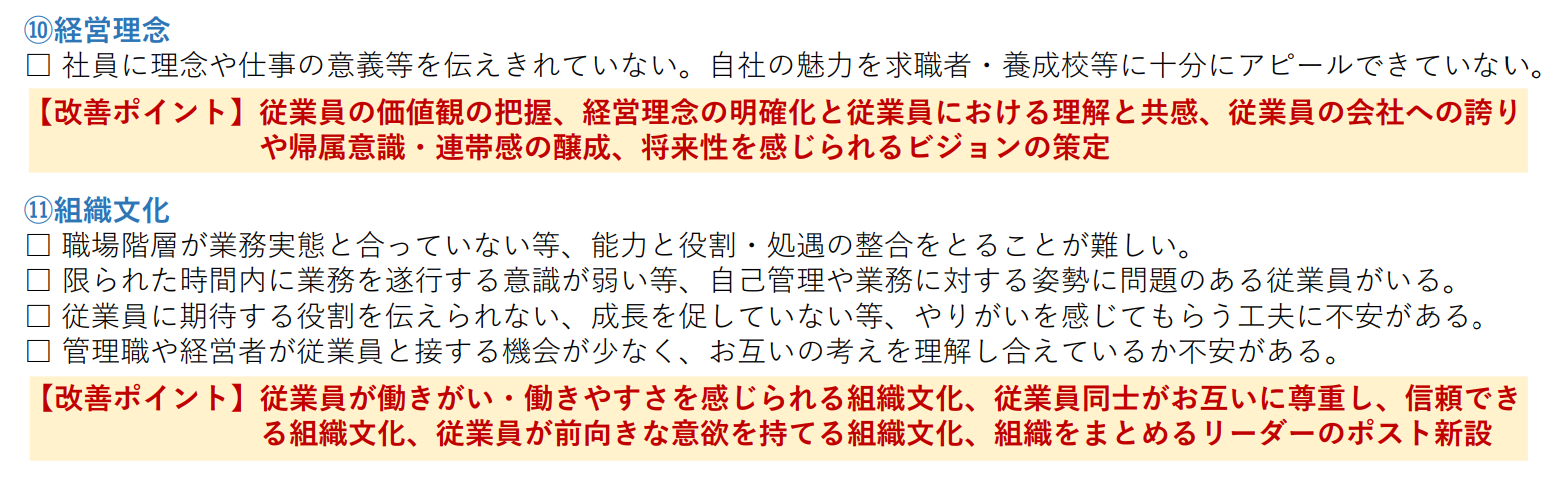

さらに、人材確保の問題を突き詰めて考えていくと、企業の【理念・価値観】の問題まで行き着くケースもあります。つまり、【採用管理】【定着管理】【就労条件】という要素の根底には【理念・価値観】があり、「⑩経営理念」や「⑪組織文化」が職場の働きやすさ・働きがい、あるいは企業の採用力・人材の定着に繋がります。「⑩経営理念」や「⑪組織文化」は、企業としての採用力や人材定着はもとより、経営や運営の基盤となります。【理念・価値観】を再考していくことで人材確保にも好影響を与えるでしょう(下図)。

■ 人材確保の現状チェックと人材確保に向けた改善ポイント

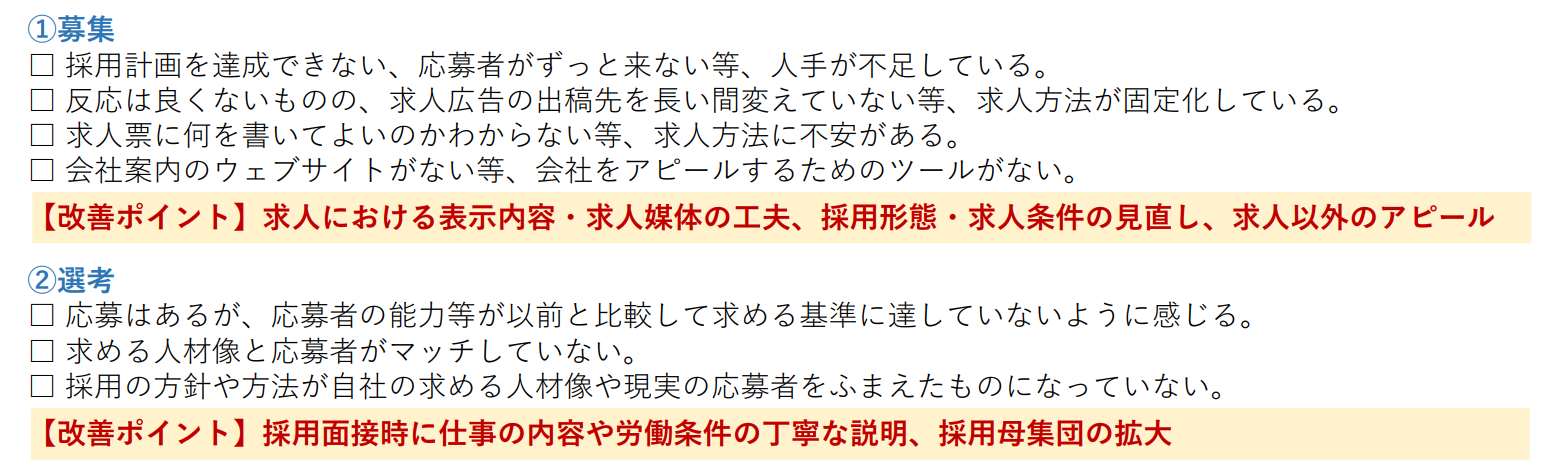

人材確保において【採用管理】と【定着管理】が基本となり、定着して長く活躍してもらうためには、事業所が求める人材を募集・採用し、その方が活躍できる環境に配属することが重要です。求人募集をする際、求職者にとって魅力となるのは労働条件や環境などの【就労条件】が重視される傾向もありますが、長期的な視点では育成や評価・処遇等のキャリアパス、さらには事業所の【理念・価値観】の共感が定着の重要な要素となります。まずは、チェックリストを活用して事業所が抱える人材確保に向けた課題を明らかにし、各テーマの改善ポイントを参考に課題の解決策を検討していきましょう。

地域のフレイルチェック活動はコロナ禍で中止や自粛に追い込まれ、高齢者のフレイルは確実に進んでいます。そこで、コロナ禍の新たな取り組みとして注目されているのは、オンラインやテレビ電話を組み入れて、対面と同じような感覚で集えるアプリケーション(仕組み)の開発とその試行です。具体的な取り組み事例としては、「通いの場」の運営者等がオンラインなどを活用して、自宅にいる高齢者に声掛けを行うほか、画面越しに体操等を行うというオンライン型の「通いの場」が試行的に実施されています。

【採用管理】の現状チェック&改善ポイント

新規の求人ルートの開拓として、求人方法や求人媒体などを見直すことも重要です。どの求人媒体が効果的であるか、採用したい人材層にアピールできているか、あるいは自社サイトの PR 不足がないか等、費用対効果の観点から再考していく必要があります。

【定着管理】の現状チェック&改善ポイント

経営者や管理者は、なぜ人材育成が重要なのかを認識し、育成担当者を指導して支えながら組織全体の雰囲気を高めていく必要があります。特に若い職員の場合、同年代の職員との交流を持てないと早期離職してしまう傾向もあり、育成担当者の支援を評価しつつ、採用者を貴重な人材として組織が大切に受け入れる環境づくりと配慮が大切です。

【就労条件】の現状チェック&改善ポイント

将来展望を持てるキャリアパスや納得性のある人事評価制度、職員自身が成長していると実感できる体制など、就労環境の整備が安定的に人材を確保する鍵を握ります。

【理念・価値観】の現状チェック&改善ポイント

日々の業務が忙しく職員同士で議論する機会がない場合、日頃の身近な業務単位で業務改善提案活動に取り組むことで、仕事に対してどう向き合うべきかについて考えるキッカケとなり、都度、経営者の考え方を発信していくことで組織文化の醸成が可能です。

▼今月号の考察

今回は介護経営に関わる介護人材確保対策のポイントを整理しました。将来的な需要予測や政府の介護人材確保対策への対応は重要ですが、まずは人材確保の仕組みを意識した職場環境の整備が優先事項となります。そして、働き方の構造変化をもたらす ICT 技術の活用も視野に入れて労使が協同し合いながら、より良い職場環境づくりを推進していく必要があるでしょう。

・本資料は情報提供のみを目的としたものであり、いかなる取引の勧誘或いは取引を確認するものではありません。

・本資料に記載された内容は、現時点において一般に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づき作成されておりますが、当社はその正確性・確実性を保証するものではありません。また、ここに記載されている内容は、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。

・本資料のご利用並びに取り組みの最終決定に際しましては、ご自身のご判断でなされますよう、また必要な場合には顧問弁護士、顧問会計士などにご相談の上でお取り扱い下さいますようお願い致します。

・当社の承諾なしに、本資料の全部または一部を引用または複製することを禁じます。

★「ヘルスケア最新情報TOPIX「介護編」2021.11月号」(PDF形式)のダウンロードは こちら から

■ 提供:株式会社 医療経営研究所