ヘルスケア最新情報TOPIX「介護編」 2021.12月号

「人材確保に関する民間人材サービスの最新動向」

今月号では、介護人材確保に関する最新動向として、「Ⅰ.介護人材確保の様々な選択肢と基本の再確認」を整理し、「Ⅱ.適正な有料職業紹介事業者の認定制度の概要」を確認していきます。

人材確保において民間人材サービスの利用が介護事業者の経営を圧迫する一因となっている点などを踏まえ、人材確保の選択肢とその特徴、新たな制度のポイントを確認していきましょう。

【確認keyword】

「労働力需給調整システムにおける人材確保の選択肢」「人材派遣と職業紹介の相違点」「今年度運用開始の適正な有料職業紹介事業者の認定制度、安心できる事業者を選ぶ基準」

[Ⅰ]介護人材確保の様々な選択肢と基本の再確認

■ 労働力需給調整システムにおける人材確保の選択肢

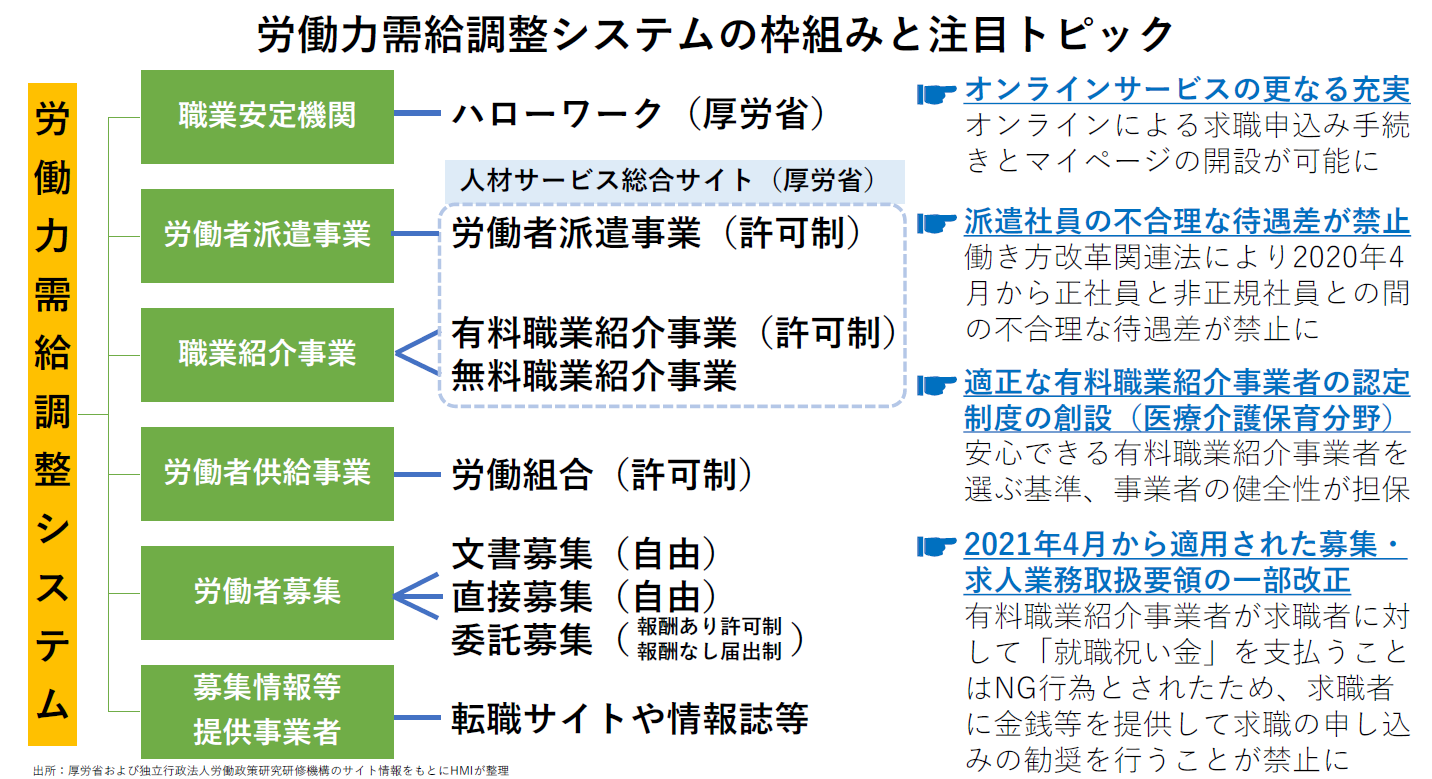

人材確保が難しい介護業界においては、民間の派遣会社や有料職業紹介会社のサービス利用が常態化し、貴重な戦力として活用されています。その一方、民間人材サービスに支払う手数料が介護事業者の経営を圧迫している点や、スキル面で問題のある人材が少なくない側面もあり、人材確保とそのコストは多くの介護事業者が悩みを抱える課題となっています。「人材を求めている事業所(需要)」と「働こうとする求職者(供給)」の両者が円滑に結合して調整することを「労働力需給調整」と呼び、法律等で制度化された「労働力需給調整システム」は職業安定機関であるハローワークを筆頭に各種事業により成り立っています。働き方改革をはじめとする法制の改正なども多く、スタッフの労働環境や人材サービスの利用に関わる動向を注視していくことが大切です(下図)。

■ 新卒採用と中途採用の位置づけ

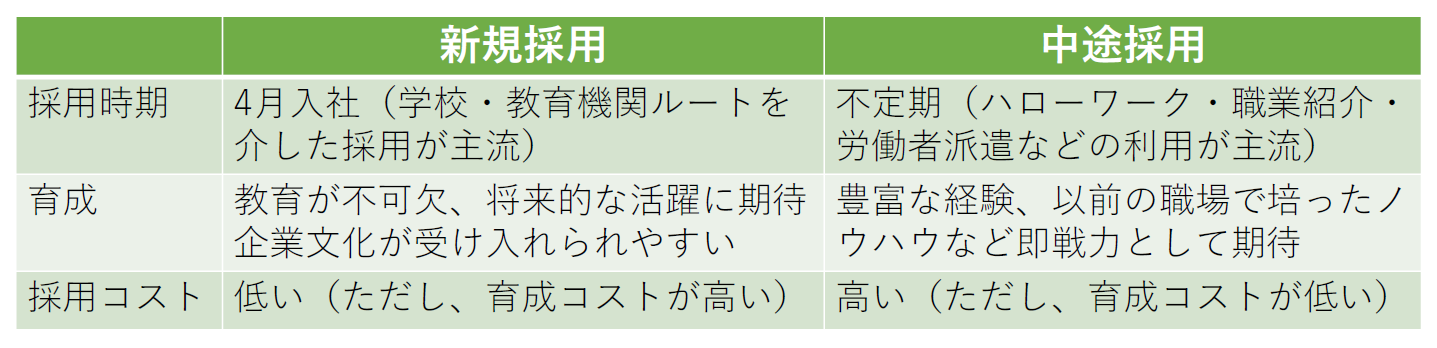

採用では、一般的に人件費が安く、組織の活性化につながる「新卒採用」による人材確保を優先しているケースが多いものの、現実的にはそれだけでは人材ニーズを補えず、「中途採用」を活用しているのが実情だといえます。介護業界の人材不足は、高齢者の増加による介護ニーズの増大に起因しており、人員基準を遵守しなければ運営ができない仕組みが、人材確保の難しさや介護経営の悪化に拍車をかけている状況です。

人員基準を満たすことができず、違反していると判断された場合には、事業所の指定取り消しや請求した報酬の返還、新規利用者の受け入れ停止や期限付きのサービス停止など、ペナルティーが科せられます。加えて、急に欠員が出た場合、民間人材サービスを利用し、期待するような即戦力が見つからなくとも、差し当たり人材を確保せざるを得ない状況に陥り、採用コストが高くなることもよくあると思います。

採用では、計画的な「新卒採用」のルート開拓とともに、「中途採用」の選択肢を再確認しておく必要があり、この他、就業規則や福利厚生、勤務時間などの就労条件、給与や手当の地域性に関して、競合他社の採用情報や動向を確認していくことも不可欠です。

■ 人材派遣と職業紹介のメリットとデメリット

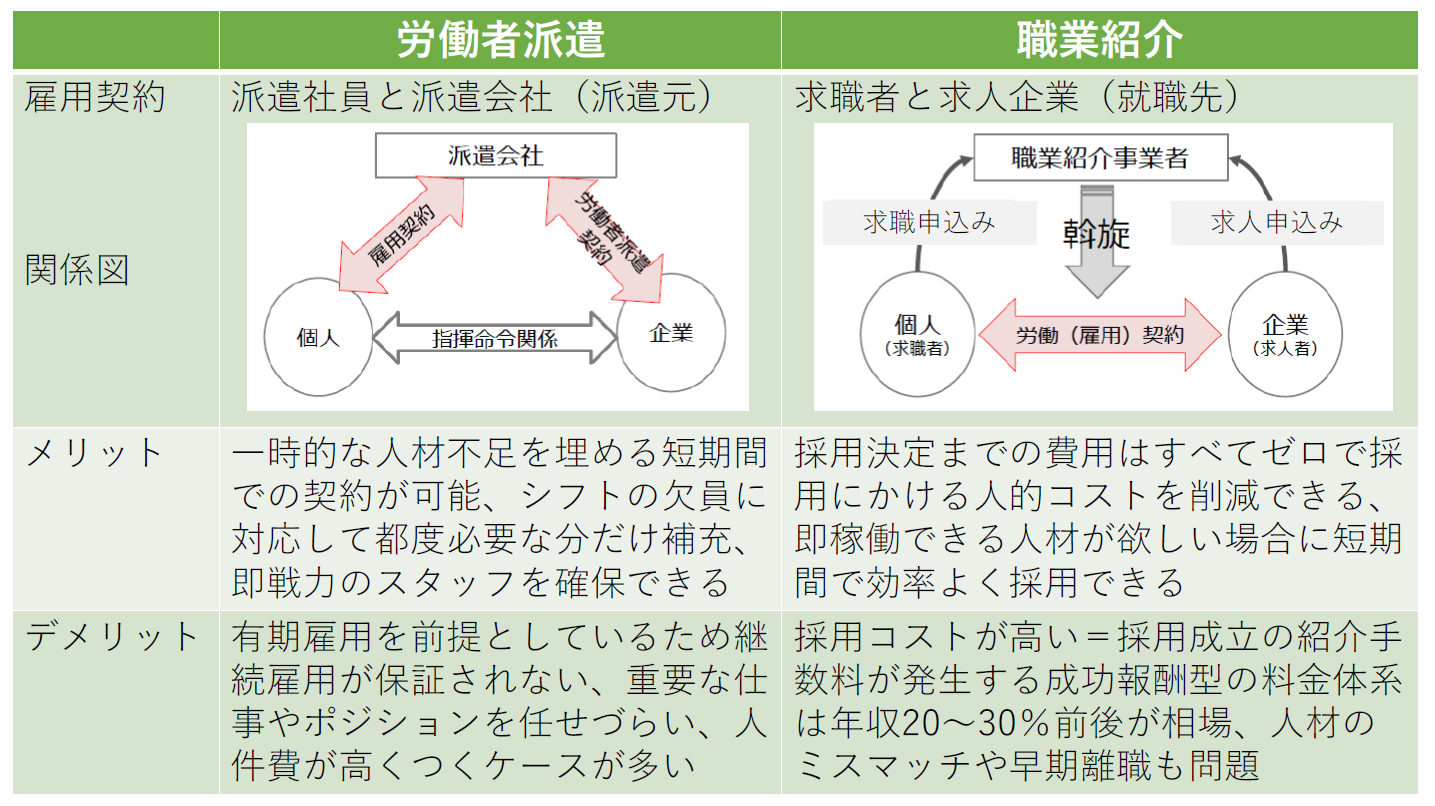

「労働者派遣」と「職業紹介」は人材が必要となった際、より的確なタイミングで活用できるため、現場で重宝されています。一方、両方を同じ企業が運営しているケースが多く、混同している方も少なくありません。「労働者派遣」と「職業紹介」の大きな違いは求職者(個人)の雇用形態です。個人と派遣会社との雇用契約であれば「労働者派遣」であり、雇用契約が求人募集をしている介護事業者となるのが「職業紹介」となります。「労働者派遣」と「職業紹介」のメリットやデメリットを正しく理解し、資金計画で人件費等の経費を把握しながら、適材適所にサービスを活用していくことが肝要です。

介護業界では欠員を何としても避けたいため、産休や急な離職で常勤スタッフがいなくなってしまった場合、人員基準の遵守が最優先課題となります。「労働者派遣」は休職期間が明確な場合ではその期間だけ、あるいは急な離職で採用の見込みが立たない場合には短期間だけ利用するケースが多く、即座に労働力を確保し、必要な期間で最小限にコストを抑えられるのがメリットといえます。複数社との取引があれば、派遣スタッフのスキルや時給などを比較検討し、交渉材料にすることで有利に交渉を進めることも可能です。「労働者派遣」は多様な働き方ができる雇用形態であり、派遣スタッフは専門スキルを高めつつ、ライフステージに合わせ期間を定めて働ける点などを重視しています。

他方、「職業紹介」においても、自社採用より短期間で効率よく採用できる利点があり、急な離職で採用の見込みが立たない場合に効果的な採用手法となります。ただし、採用成立の紹介手数料が高額になり、そのコストが経営を圧迫する一因となっているケースも散見されます。手数料等の負担に加え、早期離職の手数料返戻に係るトラブルが多い点、人材の能力や適性のミスマッチ、離職率の高さなどの様々な不具合もあり、それらを解消していくためには、関連する情報や制度を正しく理解しなければなりません。

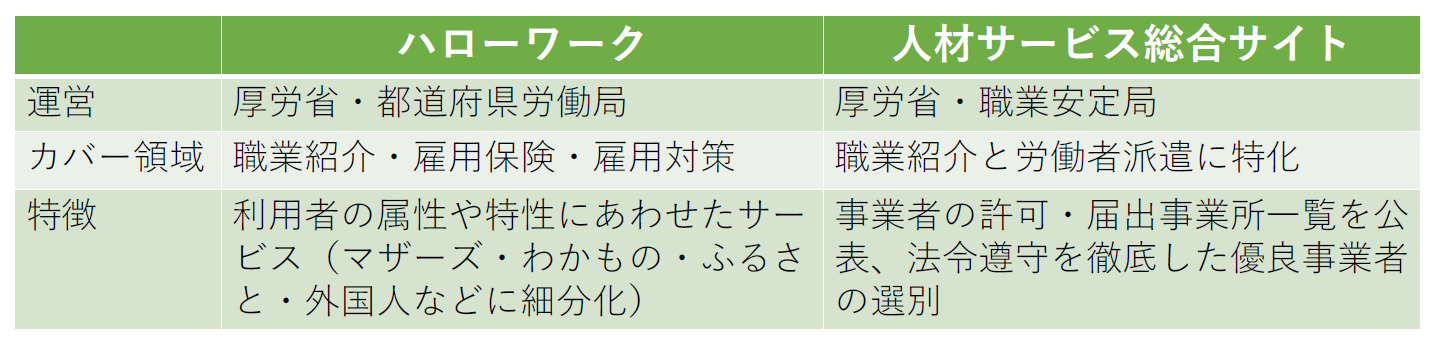

■ ハローワークと人材サービス総合サイトの違い

厚労省では、各都道府県に「ハローワーク」を設置しつつ、「人材サービス総合サイト」も運営しています。「ハローワーク」は都道府県の労働局と連動して職業紹介・雇用保険・雇用対策をカバーしているのに対し、「人材サービス総合サイト」では求職者や派遣労働者が事業者を選択する際の利便性の向上を図るため、雇用の需要と供給を迅速、円滑かつ的確に結合させる「労働者派遣」と「職業紹介」に特化している点が大きな相違点となります。「人材サービス総合サイト」では、職業紹介事業及び労働者派遣事業の許可・届出事業所一覧をはじめ、制度や最新情報などを周知しています。掲載情報は、労働者派遣や職業紹介を検討する際、事業者のサービス内容や品質、料金面などを確認できるため、トラブルを回避する情報源として、優良事業者の選定に活用することが可能です。

[Ⅱ]適正な有料職業紹介事業者の認定制度の概要

医療・介護・保育分野における「適正な有料職業紹介事業者の認定制度」は、厚生労働省委託事業として今年度運営が開始された新たな制度です。他分野では既に「職業紹介優良事業者認定制度」が制定され、民営職業紹介事業が健全な運営を果たして、良質なサービス提供の取り組みを推進するための認定制度が設けられています。介護分野の「適正な有料職業紹介事業者の認定制度」の対象職種は、介護職、リハビリテーション専門職、介護支援専門員、生活支援相談員、機能訓練指導員、栄養士・管理栄養士、医師、看護職とされ、求人募集を検討する介護事業者が、有料職業紹介事業者の利用に際して、あらかじめサービスの内容や品質、その費用等についての概要を知ることができ、その上で適正な事業者を選択できるようになります。

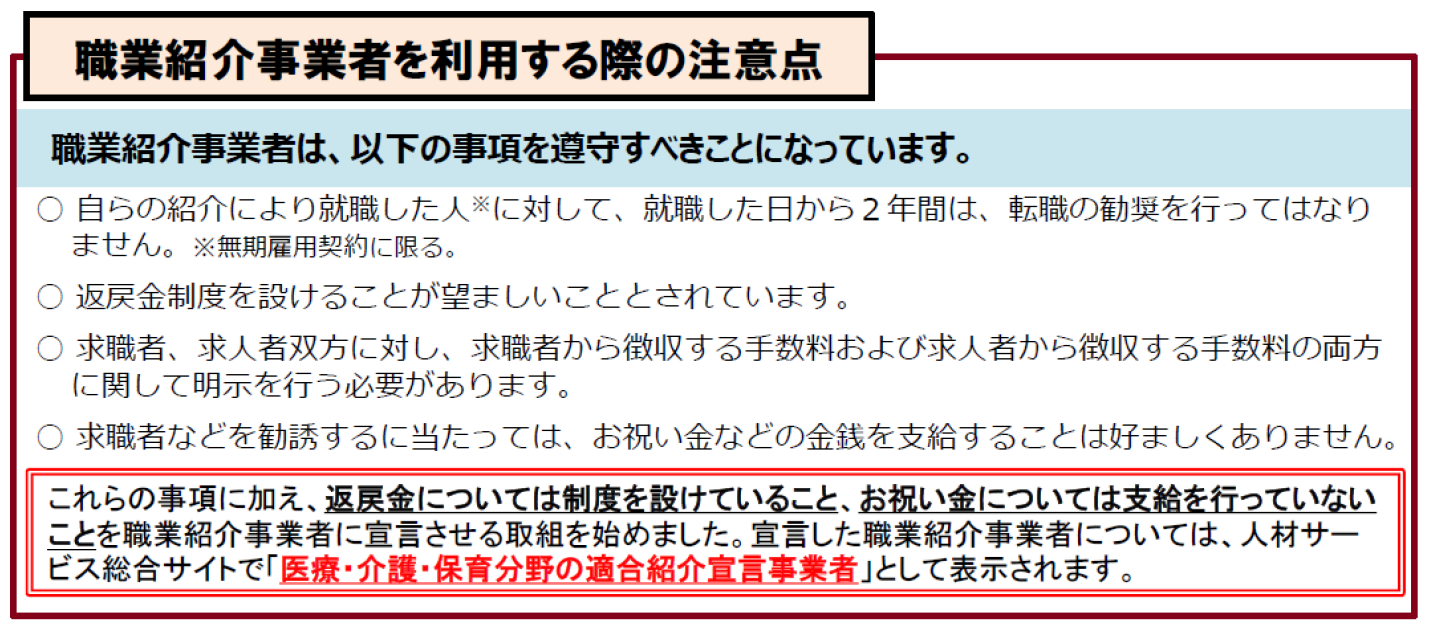

認定制度の大きな特徴は、「お祝い金を支給しない」などの法令遵守をはじめ、「取り扱い職種別に手数料を公表している」、「転職活動を理由なく助長するような不適切な広告表現・広報活動を行っていない」などの一定の基準を満した事業者が「適正な有料職業紹介事業者」として認定されている点です。つまり、数多くある職業紹介事業者の中から、安心できる事業者を選ぶ基準の1 つとして利用できます。職業紹介事業者を利用する際には「適正な有料職業紹介事業者の認定制度」を活用しているか、あるいは認定制度より以前に運用されてきた「医療・介護・保育分野の適合紹介宣言事業」であるかが確認ポイントになります(下図)。認定制度と宣言事業は今のところは別物となっています。

認定を受けた職業紹介事業者の基準は、必須基準と基本基準に分かれています。必須基準は法令遵守に関する基準が盛り込まれ、基本基準ではより高度な取り組みを行うことを基準に、実施することが好ましい基準のうち7 割程度をクリアする必要があります。認定の有効期間は3 年とされ、認定事業者は3 年毎に最新の認定基準に基づいて書類審査・実地審査を経て認定を受け直す必要があり、事業者の健全性が担保される仕組みであるため、職業紹介事業者を選定するうえで、認定の有無が1 つの目安になるでしょう。

認定事業者は11 月19 日に専用サイトにおいて公表(19 社)され、求人募集を検討する介護事業者が認定事業者を選択しやすいよう、一覧で確認ができるようになりました。一覧では対応職種や対応エリアでの絞り込みも可能であり、認定事業者の個別情報では対応職種とその入職実績が確認でき、ダイレクトにコンタクトがとれる仕様となっています。今後は職業紹介事業者探しのファーストチョイスとして活用できると思われます。

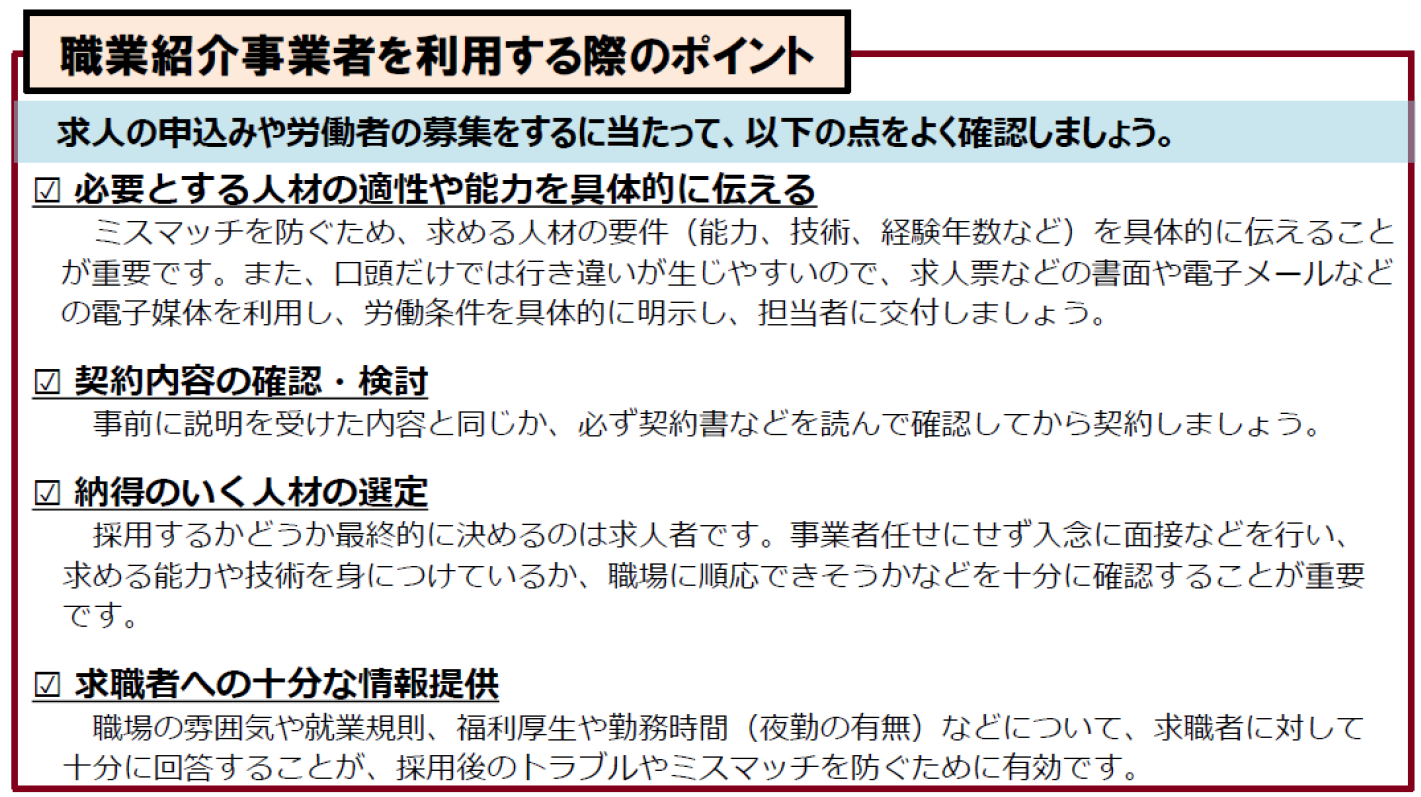

そして、事業者の選定以上に大切なことは、職業紹介を利用する際に、求める人材像や労働条件を具体的に伝えなければならない点です。求職者とのミスマッチを防ぐためには、就業規則や福利厚生、勤務時間などの就労条件を客観的に検証し、不具合があれば改善していかなければなりません(下図)。特に、人間関係に起因した離職が多い場合、就労条件だけでなく、経営理念や組織文化の抜本的な見直しが不可避だと受け止める必要もあります。経営者や管理者は、経営や運営の基盤となる経営理念や組織文化を再考し、職場の働きやすさ・働きがいを重視した改善を進めていく中で、人材の定着につながることができれば、結果的に民間人材サービスのコスト軽減が図れるでしょう。

▼今月号の考察

今回は、介護人材確保の様々な選択肢とポイントを確認し、「適正な有料職業紹介事業者の認定制度」の概要や活用における注意事項などを整理しました。

介護事業者においては、短期的には「中途採用」において民間人材サービスを必要に応じて賢く使いつつ、中長期的には「新卒採用」を主に人材確保ができるように、改善に努めていくことが重要です。そのためには、人材確保の仕組みを意識した職場環境の整備を優先するとともに、ICT 技術の活用も視野に入れ、より良い職場環境づくりを推進していく必要があります。以上、人材確保の課題解決に向けたヒントとして、今後の取り組みにご活用頂ければ幸いです。

・本資料は情報提供のみを目的としたものであり、いかなる取引の勧誘或いは取引を確認するものではありません。

・本資料に記載された内容は、現時点において一般に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づき作成されておりますが、当社はその正確性・確実性を保証するものではありません。また、ここに記載されている内容は、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。

・本資料のご利用並びに取り組みの最終決定に際しましては、ご自身のご判断でなされますよう、また必要な場合には顧問弁護士、顧問会計士などにご相談の上でお取り扱い下さいますようお願い致します。

・当社の承諾なしに、本資料の全部または一部を引用または複製することを禁じます。

★「ヘルスケア最新情報TOPIX「介護編」2021.12月号」(PDF形式)のダウンロードは こちら から

■ 提供:株式会社 医療経営研究所