ヘルスケア最新情報TOPIX「介護編」 2022.01月号

「電子帳簿保存制度とインボイス制度のポイント整理」

今月号では、国税庁の関係資料を参照して、「Ⅰ.電子帳簿保存制度とインボイス制度の見直しスケジュール」を確認し、「Ⅱ.電子帳簿保存制度の概要と対応に不可欠な3 つのポイント」、「Ⅲ.インボイス制度の概要と今後懸念される免税事業者の取引」を確認していきます。

今回は、介護現場では科学的介護LIFE の稼働や介護文書のICT 化、介護ロボットの活用が推進されている中で、社会全体や経理業務にも電子化の波が押し寄せている点に注目し、介護事業者に関与する点をピックアップしてポイントを整理しました。ご参考にしていただければ幸いです。

【確認keyword】

「電子取引における電子データ保存が義務化となる2022年1月施行電子帳簿保存法改正」「消費税の課税事業者に係る2023年10月施行のインボイス制度(正しい税率を確認する仕組み)」

[Ⅰ]電子帳簿保存制度とインボイス制度の見直しスケジュール

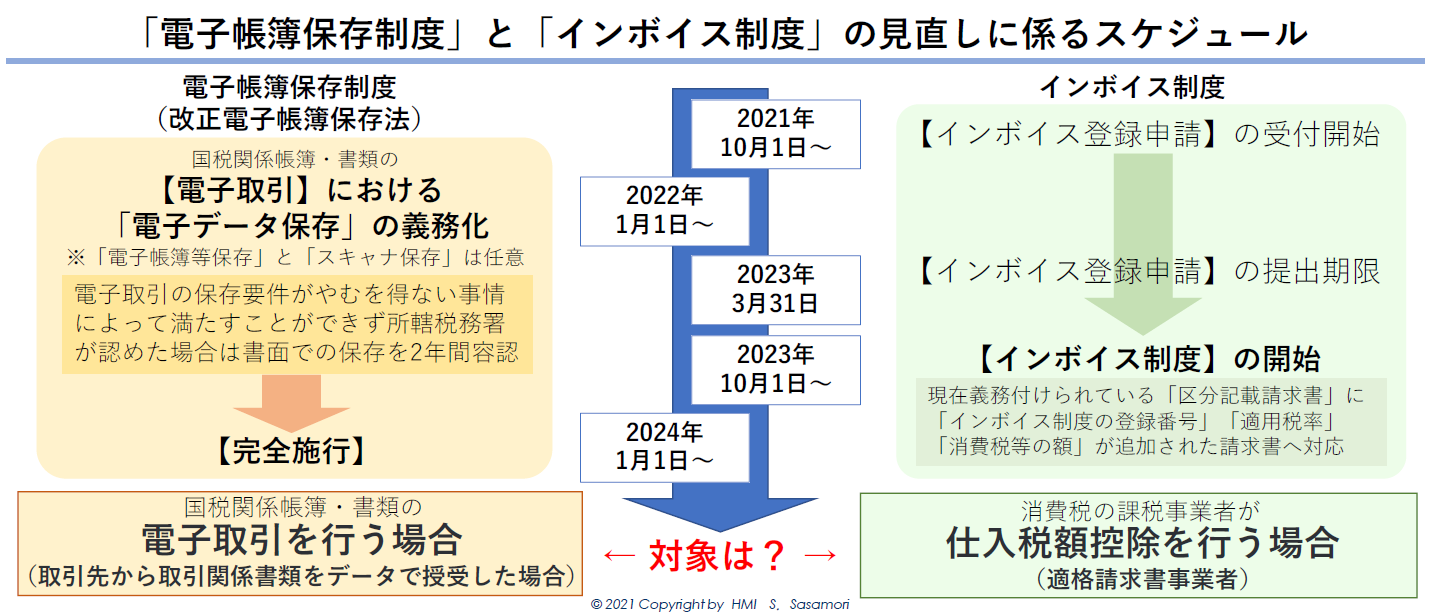

昨今、持続可能な開発目標SDGs の世界規模での取り組みの機運が高まり、我が国でもSDGs に基づく官民の多様な取り組みが増えてきました。SDGs の目標に掲げられた「⑬気候変動に具体的な対策を」と「⑮陸の豊かさも守ろう」は、森林伐採による森林の減少が地球全体の二酸化炭素の量を増加させ、地球温暖化への影響が懸念されるため、ペーパーレス化によって森林を保護し、地球全体の環境保全につなげていく動きとなっています。今般では、コロナ禍を契機に、政府主導で脱ハンコや働き方改革が推進され、ペーパーレス化とオンライン化を促進する動きが加速してきました。そうした中で、新たな転換点になるのが2022 年1 月施行の「電子帳簿保存法」改正と2023 年10 月施行の「インボイス制度」です(下図)。今回の見直しにより「電子帳簿保存制度」は電子取引がある場合(※所轄税務署が認めた場合は2023 年12 月31 日まで書面の保存も容認)、「インボイス制度」は消費税の課税事業者であれば関与し、それぞれ対応が必要になります。

[Ⅱ]電子帳簿保存制度の概要と対応に不可欠な3 つのポイント

■ 電子帳簿保存制度の概要

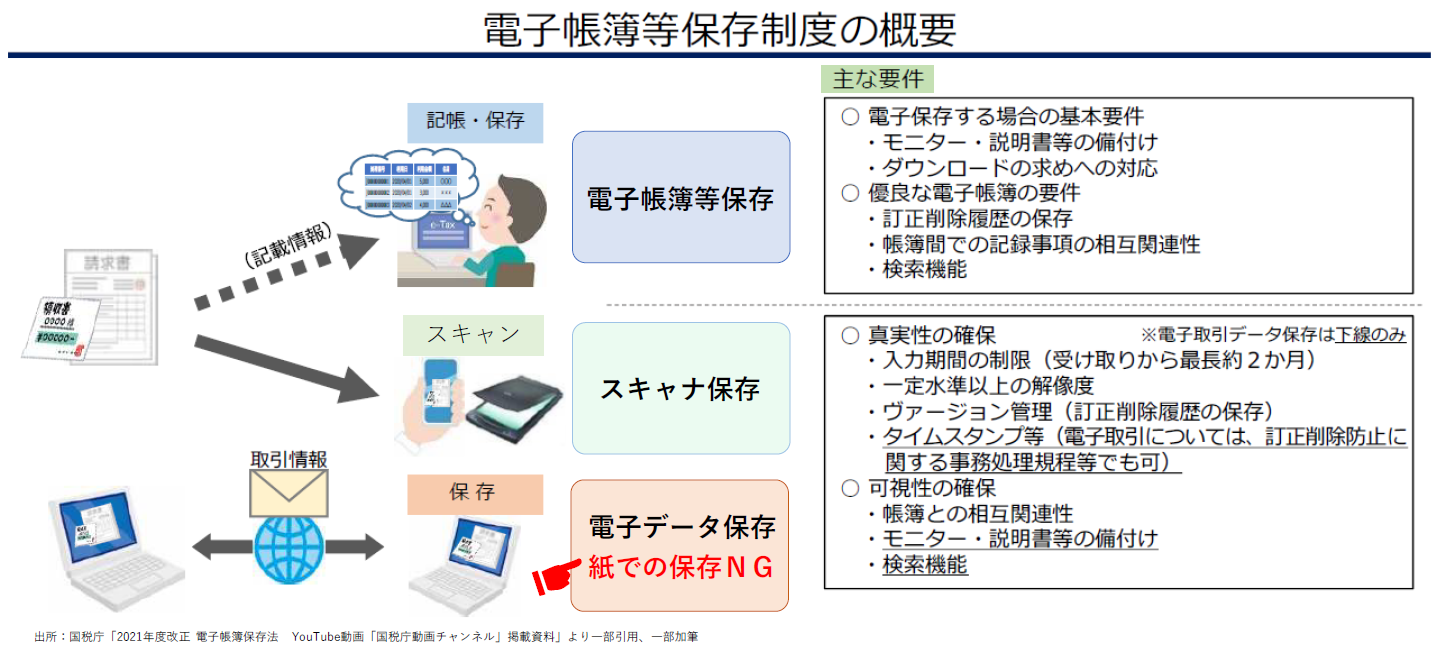

電子帳簿保存法では、各税法で原則紙での保存が義務づけられている帳簿書類について一定の要件を満たした上で電子データによる保存を可能とすること及び電子的に授受した取引情報の保存義務等が定められています。電子帳簿等保存制度では保存方法等について真実性・可視性の確保に係る一定の要件が設けられ、電子帳簿保存法上、帳簿や書類の保存方法が3 種類に区分されている点を、まずは理解することが大切です(下図)。

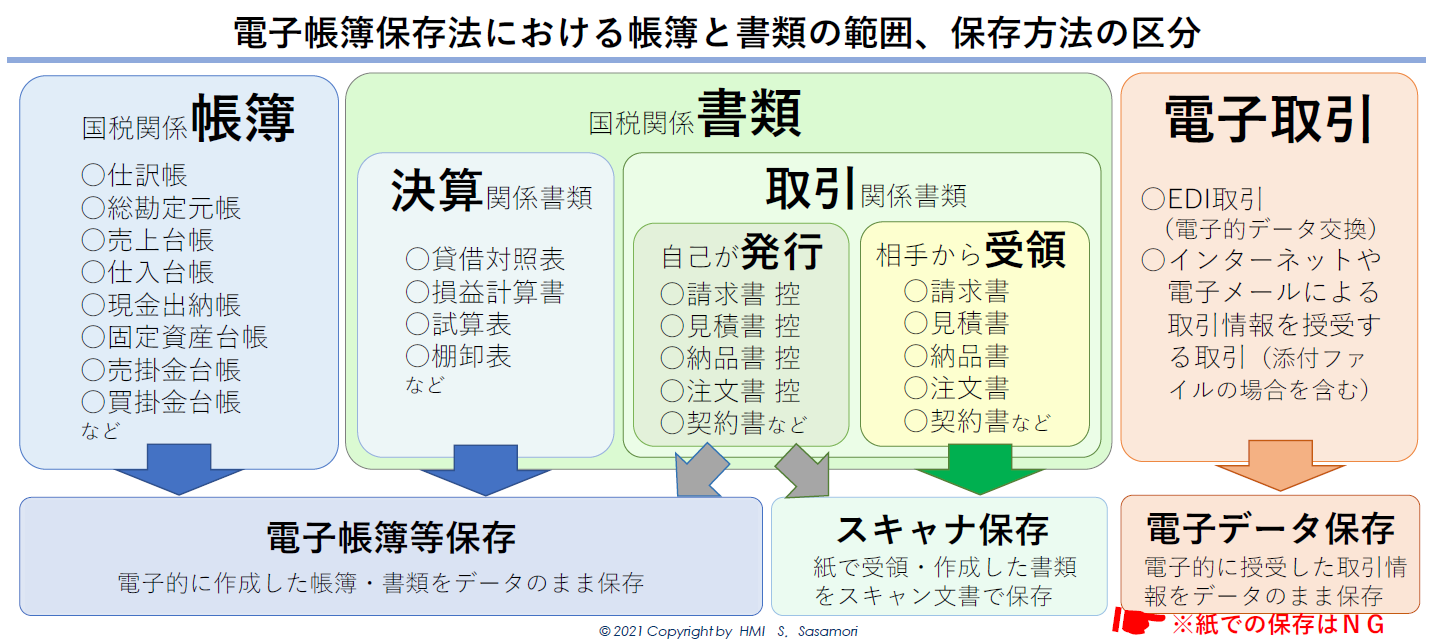

電子帳簿保存法では「帳簿」「書類」「電子取引」における保存方法を「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子データ保存」と区分しています(下図)。2022 年1 月施行の改正では、電子取引の「電子データ保存」が義務化(2 年間猶予)され、電子データで授受した請求書や納品書等を印刷して紙での保存が原則禁止となりました。対象は、所得税法および法人税法の帳簿や書類の保存義務のある事業者や社会福祉法人においては収益事業が該当し、電子取引は「電子データ保存」に対応していかなければなりません。

■ 電子化への準備が整備できない場合の3 つの対応

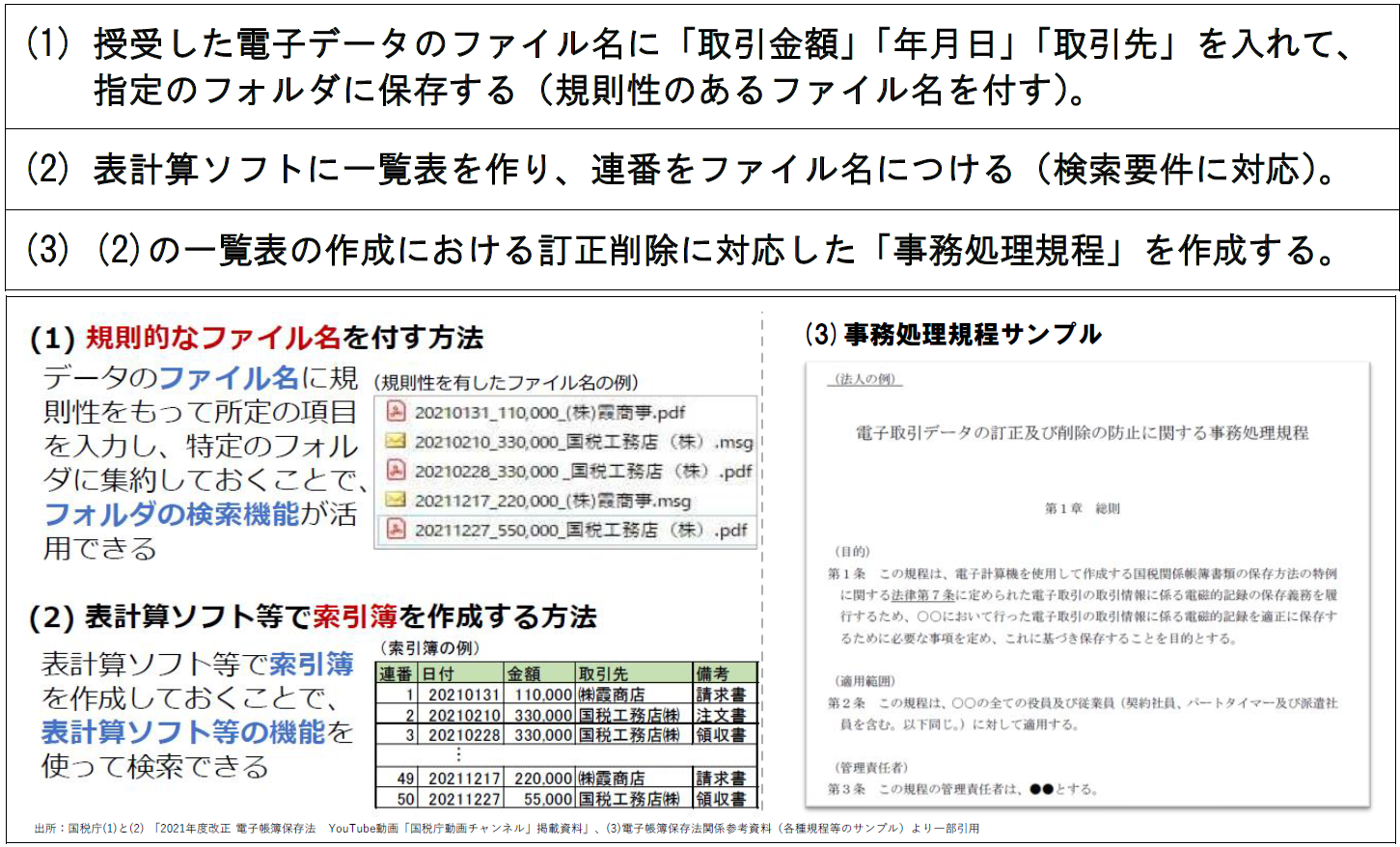

2022 年1 月1 日以降、インターネットの購買サイト等における電子取引において、電子データで授受した請求書や納品書等を印刷して紙での保存が原則禁止となりました。それでは、「まだ電子化対応の準備をしていない」場合、電子データ保存への対応をどうしていけばよいのでしょうか。電子取引に限っては、これまで印刷して処理していた経理業務を改めていかなければならず、対応方法は次の3 つが取り組みやすいといえます。

以上により、義務化された電子取引の「電子データ保存」への対応が可能です。所得税・法人税法において、データを印刷して紙で保存すると、青色申告承認の取消対象となる可能性もあるため、経理担当者のみならず、経費処理のルールとして組織内で周知しておく必要があり、混乱しないように処理フローを徹底していくことが大切です。

この他、「電子帳簿保存制度」の留意事項を整理すると、原則として電子データも7 年間保存する必要があり、紙の保管と同様の対応が求められています。従業員が会社の経費を立て替え、その領収書が電子データだった場合も、電子取引として取扱う必要があります。そして、本来は業務の効率化や生産性の向上を目的とした電子化が理想的であり、紙と電子の混在の保管が経理業務に支障を来たす場合には「スキャナ保存」への移行など、本格的な電子保存への準備を検討していく必要があります。

なお、後述する「インボイス制度」は「電子帳簿保存制度」と直接関与しないものの経理業務の一端で関連性もあります。どちらも税理士や所轄税務署の領域となり、分からないことは各自確認が不可欠です。ただし、システム的な対応であれば会計ソフトベンダーに確認すれば解決できる側面もあり、運営全体の包括的な電子化に対応していくには税理士やベンダー等のパートナー選定も重要性が増してきたといえるでしょう。

[Ⅲ]インボイス制度の概要と今後懸念される免税事業者の取引

■ インボイス制度の概要

「インボイス制度」は消費税の課税事業者であれば関与しますが、消費税法により、医療・介護の事業者が手掛ける公的保険サービス(診療報酬・介護報酬)は非課税であるため、多くの医療・介護事業者には関与しない制度だといえます。適格請求書等保存方式は「インボイス制度」と呼ばれる消費税の仕入税額控除の方式であり、消費税の課税事業者において関与するのが前提ですが、免税事業者であっても課税事業者との取引において関与する場面もあるため、制度を正しく理解しておくことが大切です。

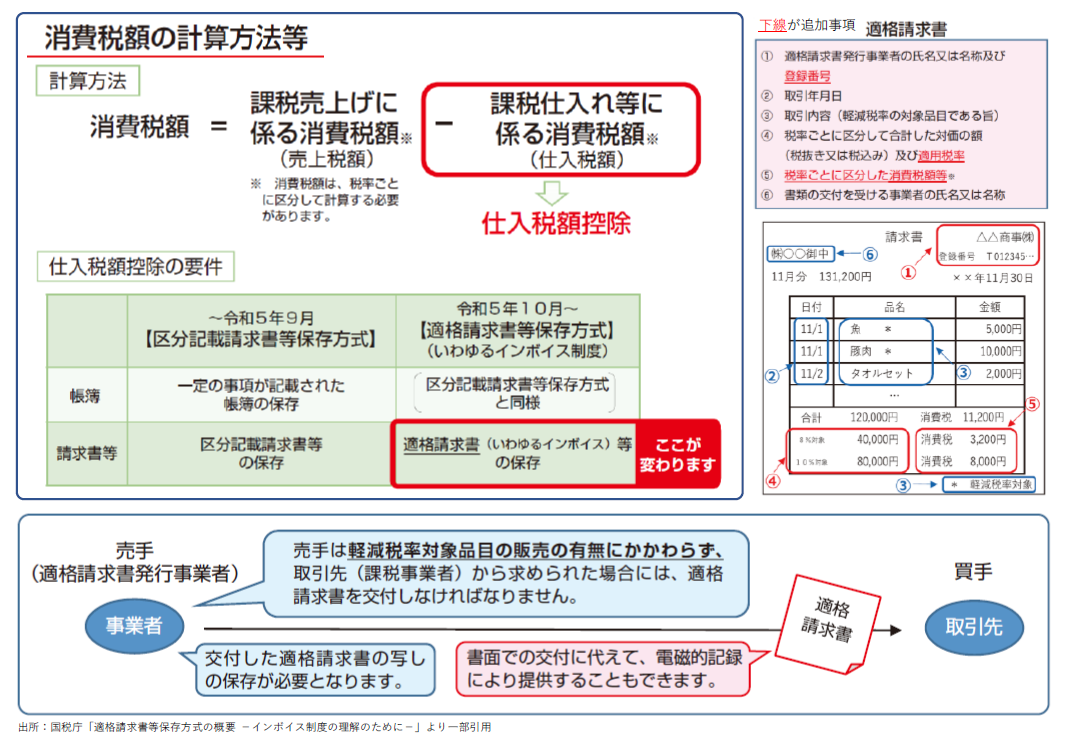

適格請求書(インボイス)は「売手が買手に対する正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、登録番号のほか一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するものをいいます(下図)。インボイスを交付することができるのは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られます。そして、買手が仕入税額控除の適用を受けるためには、帳簿のほか、売手が交付した「適格請求書」等の保存が必要となっており、国が正確な消費税額を把握し、正しい税率を確認する仕組みとして制度化される点を押さえておきましょう。

■ インボイス制度において懸念される免税事業者の取引

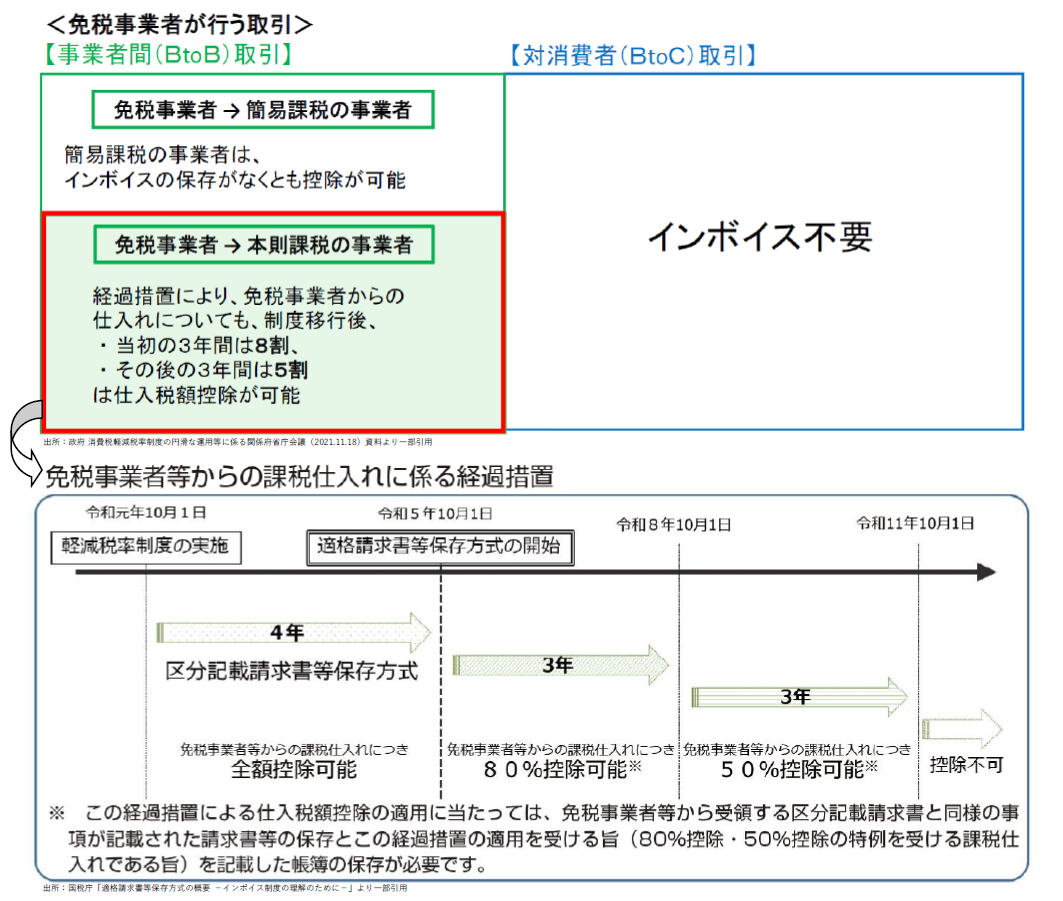

2023 年10 月1 日にインボイス制度が導入され、その後は、小規模事業者等の適格請求書発行事業者以外(免税事業者等)と取引した課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けることができなくなります。これにより、買手は、免税事業者等との取引において「インボイスがない→仕入税額控除が使えない(=その分を買手が負担)→課税事業者に切り替える」ことも想定されます。そのため、制度開始後6 年間(2023 年10 月1 日~2029 年9 月30 日)は、免税事業者等からの課税仕入れについても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています(下図)。免税事業者の場合には、取引における変更点や影響に留意していかなければなりません。

▼今月号の考察

今回は、経理業務に関わる「電子帳票保存制度」と「インボイス制度」の見直しスケジュールを整理し、それぞれの制度の概要と対応におけるポイントを確認しました。本編はポイントの抜粋に過ぎないため、関与する場合には詳細等を各位で確認いただければと思います。

以上、経理業務に関する最新情報としてご参考にしていただき、必要に応じて経理のみならず、組織全体の業務効率化や生産性向上に向けた足掛かりとしてお役立て頂ければ幸いです。

・本資料は情報提供のみを目的としたものであり、いかなる取引の勧誘或いは取引を確認するものではありません。

・本資料に記載された内容は、現時点において一般に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づき作成されておりますが、当社はその正確性・確実性を保証するものではありません。また、ここに記載されている内容は、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。

・本資料のご利用並びに取り組みの最終決定に際しましては、ご自身のご判断でなされますよう、また必要な場合には顧問弁護士、顧問会計士などにご相談の上でお取り扱い下さいますようお願い致します。

・当社の承諾なしに、本資料の全部または一部を引用または複製することを禁じます。

★「ヘルスケア最新情報TOPIX「介護編」2022.01月号」(PDF形式)のダウンロードは こちら から

■ 提供:株式会社 医療経営研究所