ヘルスケア最新情報TOPIX「介護編」 2022.06月号

「介護保険制度における指導監督のポイント(前編)」

今月号では、厚労省が3 月31 日に公表した介護保険最新情報Vol.1062 における「介護保険施設等運営指導マニュアル」をもとに、「Ⅰ.実地指導から運営指導に変更された背景と主な変更点」を確認し、「Ⅱ.行政指導の両輪として機能する集団指導と運営指導」を整理していきます。

今回、実地指導から運営指導に記載が改められましたが、何がどう変わり、どんな影響があるかを正しく理解することが、指導に向けた対策を図っていく近道になります。前編では指導の枠組みや基本的な事項を整理し、次号の後編ではより具体的な事項について確認していきます。

【確認keyword】

「行政指導としての集団指導と運営指導」「運営指導の3つの指導形態」「運営指導の標準化・効率化を推進する確認項目及び確認文書」「自己点検シートを活用した指導対策」

[Ⅰ]実地指導から運営指導に変更された背景と主な変更点

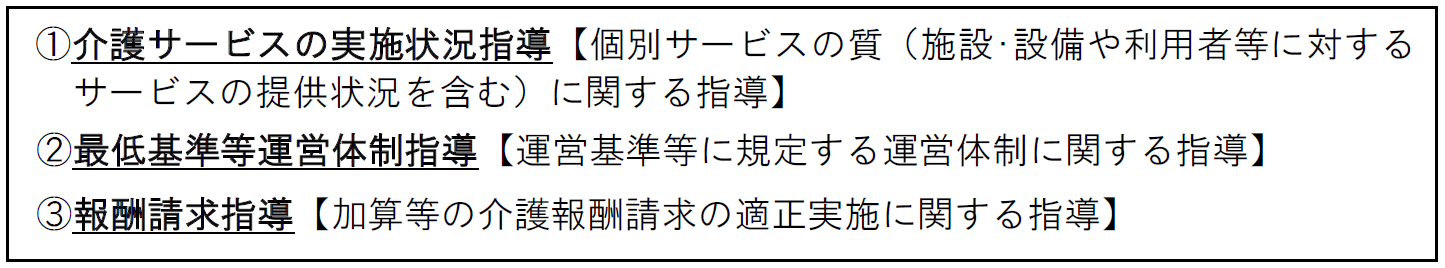

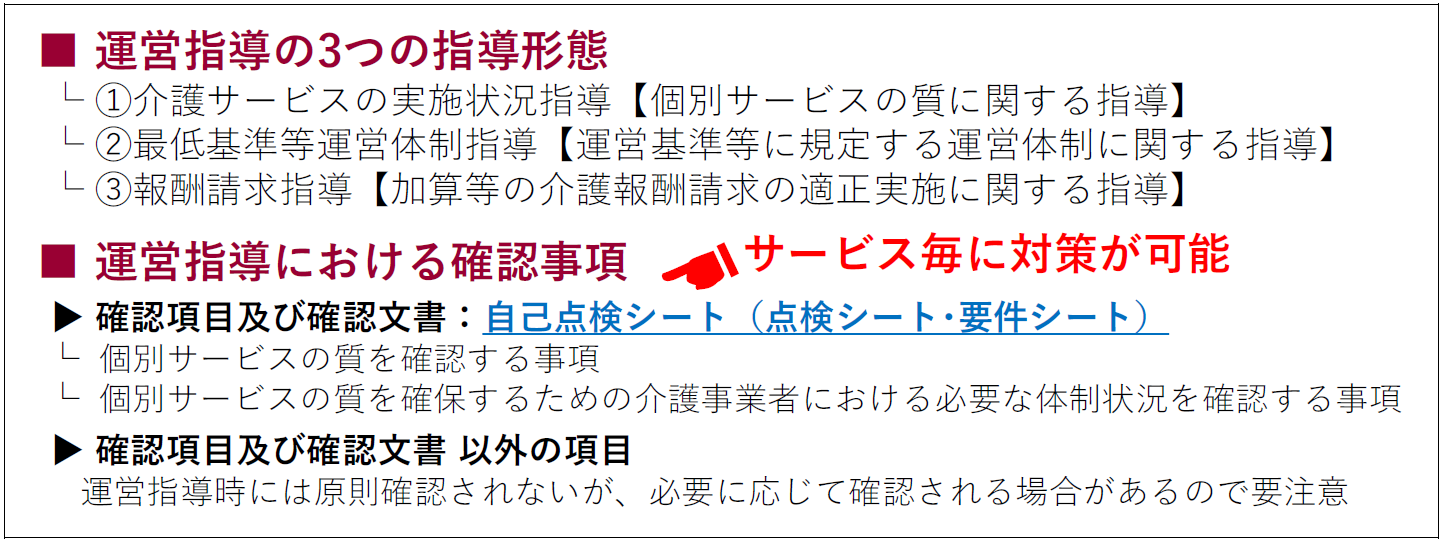

2022 年3 月に「介護保険施設等運営指導マニュアル」が公表されるとともに、従来の実地指導マニュアルが廃止となり、運営指導マニュアルでは「実地指導」の記載が改められて「運営指導」に統一されました。そして「運営指導」の指導形態が次の①~③へと再編されて、指導事務の効率化等を勘案し、すべて同時期ではなく、それぞれ別の時期に実施することも可能となりました。①~③のすべての指導が実施されて「運営指導」が完遂される点が今回の見直しにおける重要なポイントになります。

「①介護サービスの実施状況指導」では実地による指導が引き続き行われますが、施設・設備や利用者等の状況以外の実地でなくても確認できる「②最低基準等運営体制指導」と「③報酬請求指導」は、介護事業者の負担増にならないよう十分配慮し、情報セキュリティの確保を前提として、オンライン会議システム等を活用することが可能である旨が明記されました。こうした点が「運営指導」に改められた経緯であり、実地による指導の実施を原則としながらも、実地による指導が必須でなくなった②と③がある点を押さえておきましょう。そして、行政担当者にも働き方改革の遵守が求められている点を踏まえ、「運営指導」の標準化と効率化を推進する観点から「標準的な確認すべき項目・文書」による指導の実施が原則とされ、「指導に係る所要時間の短縮」や「同一所在地や関連法に基づく指導・監査の同時実施」や「確認する書類等の対象期間の限定」など、指導の実施方法が今年度から改められた点にも注視していかなければなりません。

[Ⅱ]行政指導の両輪として機能する集団指導と運営指導

■ 行政指導の枠組みと全体像

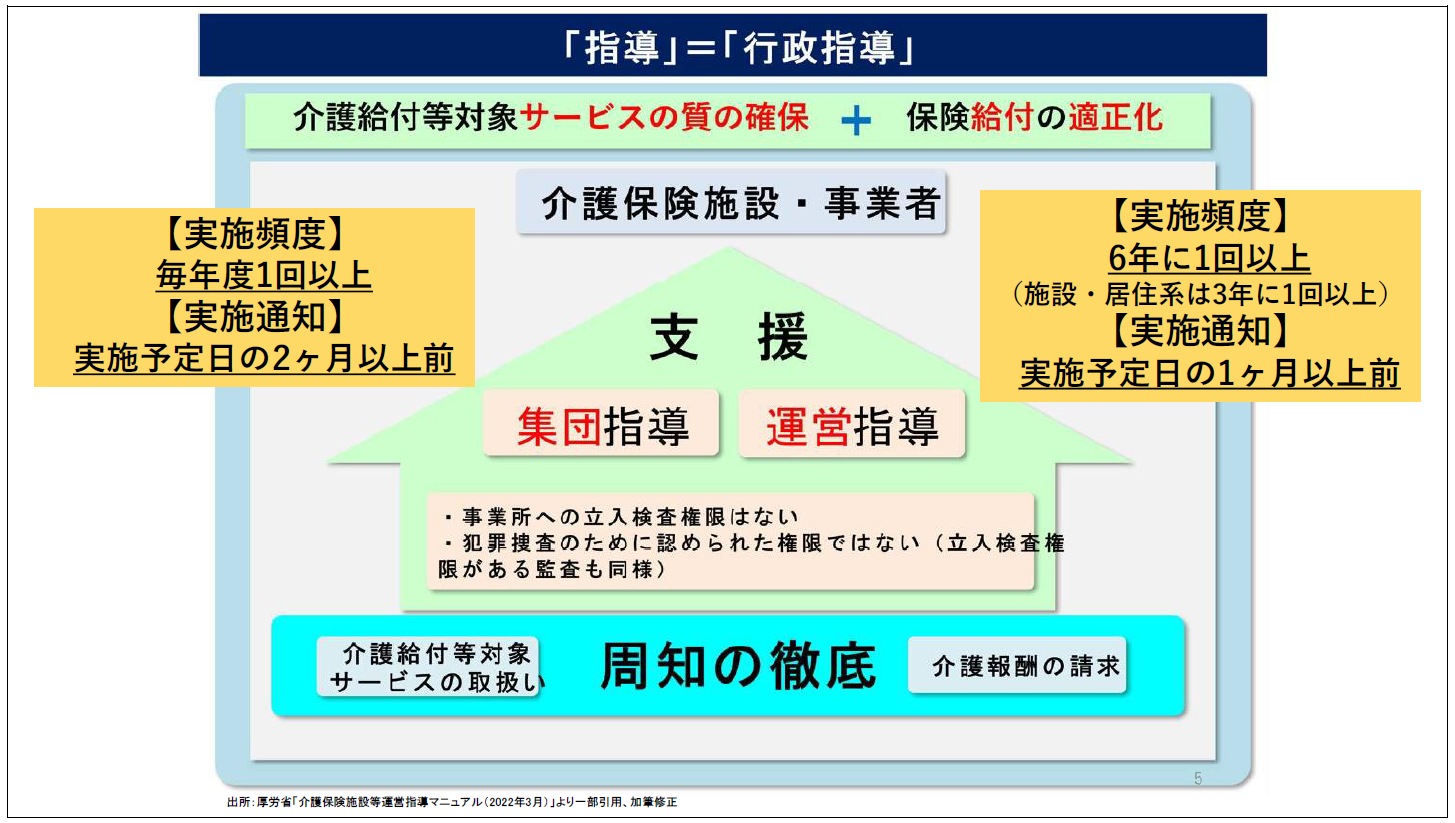

行政指導は、求める内容を実施させるための処分行為ではなく、あくまで相手方の任意の協力によって実現されるものであり、強制力はありません。介護事業者に運営基準違反や介護報酬の不正請求等が認められる場合やその恐れがある場合においては、監査を行い違反等の事実関係を明確にした上で、運営基準違反や介護報酬の不正請求等が認められれば、公正かつ適切な措置として勧告または指定取消等の行政処分となります。

行政指導の方法には「集団指導」と「運営指導」があり、いずれも介護事業者の適正な運営の確保のために行う支援及び育成の観点から行われます。「集団指導」は正確な情報の伝達・共有による不正等の行為の未然防止を目的とし、介護事業者に対する情報のインプットとして位置付けられます。「集団指導」の実施時期は毎年度1 回以上とされ、「運営指導」との連動性が考慮されて、「運営指導」の実施年度当初または前年度末頃に実施され、その指導内容や介護事業者の件数等によって、サービス種別毎、実施時期や場所の複数設定なども想定されています。

他方、「運営指導」は介護事業者毎に介護サービスの質、運営体制、介護報酬請求の実施状況等を確認するため、原則、実地において実施されます。指定等の有効期間の6年内に少なくとも1回以上、施設・居住系サービスでは3 年に1回以上の実施が行政に求められています。「運営指導」は、行政が「集団指導」で発信した情報を確実に実施できているかを介護事業者自身が確かめる機会であり、介護事業者が日々のサービスで正しくアウトプットができているかを行政が確認する機会となります。「集団指導」と「運営指導」は行政指導の両輪としての位置づけ(下図)を正しく理解し、日頃の運営・業務の中で遵守事項を徹底することが指導に向けた最も有効な対策になっていくでしょう。

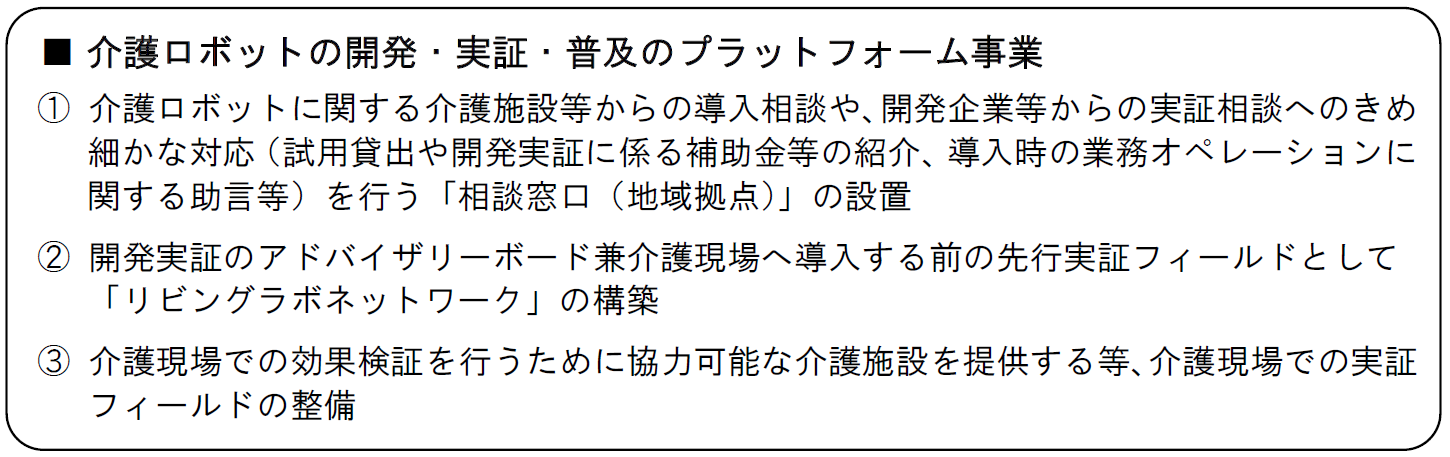

また、関連する「介護ロボットの開発・実証・普及のプラットフォーム事業」では、2022 年度に相談窓口を全国17 箇所、リビングラボは8 箇所において、介護ロボットを導入しようとする介護施設等に対する研修会や個別の伴走支援を行う予定としています。介護現場では「どの種類の介護ロボット等を選んでよいのかわからない」、「現場が忙しく業務改革に取り組めない」といった声も少なくないため、外部の相談窓口の客観的なアドバイスを聞き入れて機器の選定・導入検討を進めていくことがポイントになります。

■ 集団指導のポイント整理

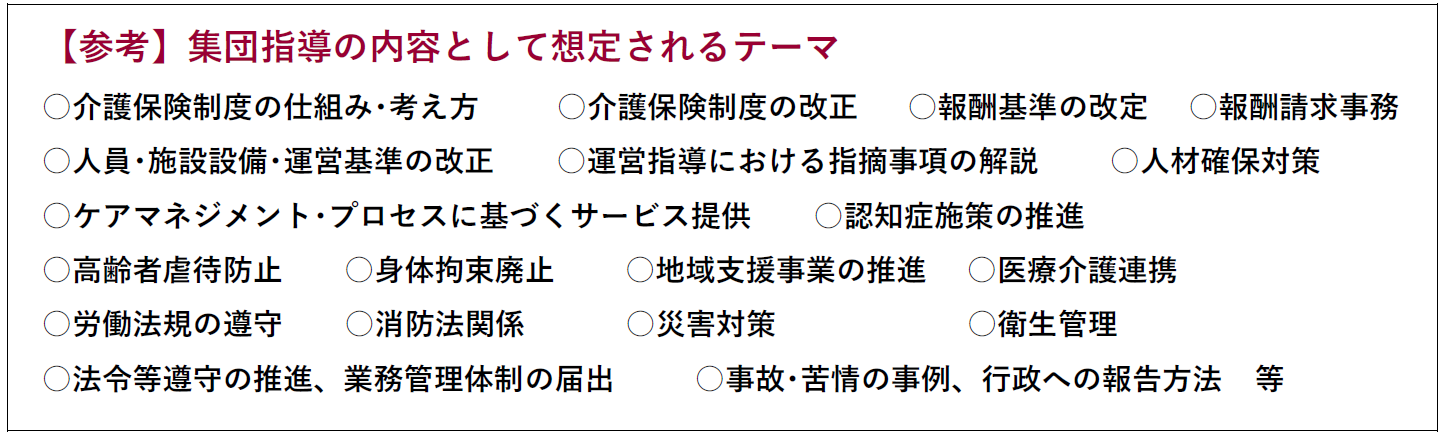

介護事業者への「集団指導」は、毎年度1回以上実施されます。集合形式による「集団指導」の実施方法は、行政からの一方的な講義による説明が多いものの、講義以外にも、検討テーマを設定した演習や制度改正に関する対応研究、身体的拘束等の廃止に向けた取組例や法令等遵守に関する事例研究のほか、介護事業者の担当者同士の情報交換や行政も交えた双方向の対話を行うことも可能となっています。そして、行政からの説明が中心となりやすいため、参加者からの質問等の機会も重視されています。また、オンライン上での開催が可能であれば、集合形式と同様に、介護事業者の担当者と行政も交えた対話ができることが望ましいとされています。「集団指導」の内容は、介護サービスの種類や地域の実情・課題等により異なりますが、以下が想定されています。

上記テーマのうち「介護保険制度の仕組み・考え方」は、特に新規指定を受けた介護事業者において必須の内容となります。「介護保険制度の改正」や「人員・施設設備・運営基準の改正」、「報酬基準の改定」は、基準の誤った解釈による不適切なサービスや介護報酬の不正請求を起こさないよう、3 年毎の制度及び報酬改定の時期だけでなく、毎年繰り返しその重要性や間違えやすいポイントとして周知される傾向があります。

また、介護保険法の目的である介護等が必要な人の尊厳の確保や自立支援に関しては、直接関係する「高齢者虐待防止」や「身体的拘束廃止」、「認知症施策の推進」に係る内容についても重視されています。なお、「労働法規」や「消防法関係」等の他法に関わる内容については、それぞれの法律や実務を所掌する官署の担当者や学識経験者等による講義等の実施も可能とされています。

「集団指導」を講習会形式により開催する場合の実施通知は、介護事業者の管理者等の参加を求めることになるため、勤務状況を考慮し2 ヵ月以上前までに通知(オンラインによる説明や動画配信で実施する場合も含む)されます。講習会形式では参加者の出欠の確認を必ず行い、Web サイトによる資料掲示や動画配信等による場合においては視聴等のアクセス確認が必ず行われる取扱いとなっています。

そして、「集団指導」への不参加や、「集団指導」で説明した内容の理解が進んでいないと判断された場合においては、行政が個別に介護事業者に情報提供を行うことが望ましいとされ、さらには行政が優先的に「運営指導」を実施できる取扱いとなっている点に留意しなければなりません。

■ 運営指導のポイント整理

「運営指導」は、介護事業者に関係書類等の説明が求められる「面談方式」で原則行われます。行政による立入検査ではないため、介護事業者から関係書類等の提出と、その説明により内容の確認が行われます。実施頻度は、従来通りに指定等の有効期間の6年内に少なくとも1回以上、施設サービス・居住系サービスは現行での実施状況等を踏まえ、3 年に1回以上実施することが行政に求められています。実施においては、介護事業者側の対応者の勤務状況等を考慮し、実施予定日の概ね1ヵ月以上前までに通知が行われます。

「運営指導」では介護事業者指導指針に定める「標準的な確認すべき項目・文書による実施(以下、確認項目及び確認文書)」をもとに、法令遵守責任者における自己点検シート(点検シート・要件シート)の活用が求められています。自己点検シートは「運営指導」の事前チェックに用いられ、「運営指導」の当日には提出したチェックシートをもとに担当官が実際の施設・設備や確認文書の確認などを行います。自己点検シートは行政サイトに掲載され自由に入手できるため、「運営指導」の前に限らず、日頃より定期的にチェックしていくことで指導対策を実施していくことが可能です。

本来、介護事業者が遵守すべき法令等は「確認項目及び確認文書」で取り上げた内容のみならず、介護保険法にまつわる全ての法令通知等であることは言うまでもありません。「確認項目及び確認文書」による確認を徹底する理由は、介護サービス事業者の増加や行政間での確認項目や実施状況の差異の解消のため、「運営指導」の標準化や効率化を図る必要があるからです。そして、行政が「運営指導」の標準化や効率化を図ることで、より多くの事業者に対して指導を行い、サービスの質の確保や利用者の保護を図ることが期待されているのです。こうした点を踏まえると、「確認項目及び確認文書」以外の項目は特段の事情がない限り確認は行われないため、「確認項目及び確認文書」は確認すべき内容を絞った最低限のチェックポイントとして位置付けられます。

ただし、「運営指導」において内容に不備がある等、「確認項目及び確認文書」では確認できない場合には、当該確認文書以外の文書等を提示するよう介護事業者側に求めることが可能とされています。そして、「確認項目及び確認文書」以外の部分で各種サービス毎の基準等に違反している状況が著しいことが認められた場合、違反が運営全体に及んでいる可能性も否定できないため、監査を行い、事実関係の確認が行われるようになります。ちなみに、特段の理由なく「運営指導」を拒否した場合においても、不正もしくは誤った法令解釈等による事業運営が行われている可能性が少しでもあると判断されれば、監査が適用となります。この他、介護保険法だけでは問題を解決できない消防法違反や労働基準法違反等の疑いが認められた場合には、消防署や労働局等の関係部署に通報されますので、「確認項目及び確認文書」以外の遵守も当然ながら重要になります。

■ 確認項目及び確認文書の重要性、運営指導の効率的な実施

「確認項目及び確認文書」は、「個別サービスの質を確認する事項」と「個別サービスの質を確保するための介護事業者における必要な体制状況を確認する事項」の2 つに大別されます。前者は適切なケアマネジメント・プロセスに基づいたサービスが提供され、かつ高齢者虐待や不適切な身体的拘束等が行われていない状況かどうかに着目し、利用者へ行うサービスの適正性を確認するものです。後者は利用者に対して適切なサービスが行われるよう、介護事業者としての体制の確認が行われます。

今回、2021 年度介護報酬改定で各種基準が厳格化され、確認項目が多くなったことを踏まえ、すべてのサービスにおける標準的な「確認項目及び確認文書」が明示される形となりましたが、各種加算に係る介護報酬請求の確認等に関しては、確認文書だけを満たせばよい訳でなく、各要件の徹底が求められている点に留意しなければなりません。また、「運営指導」の複数の対象が同一の所在地や近隣にある場合、可能な限り同時の実施が推奨され、老人福祉法等の関連する法律に基づく監査との連携においては、施設等の状況も踏まえて同日または連続した日程で行われる形となります。

今回、「運営指導」における当日確認される内容が「確認項目及び確認文書」に絞られた標準化や、自己点検シートの活用による指導に係る所要時間の短縮は、介護事業者と行政双方の負担軽減につながり、一層の効率化が図られたといえます。確認事項の標準化や時間短縮の効率化は行政によるチェックが甘くなる訳ではなく、むしろ介護事業者による事前の自己点検の徹底が不可欠になったと認識していかなければなりません。

▼今月号の考察

今回は、介護保険施設等運営指導マニュアルをもとに、介護事業者の運営に関わる行政指導の集団指導と運営指導の枠組みと位置づけを確認しました。まずは運営指導の枠組みや基本的な事項を理解することが重要であり、次に行政が公表する自己点検シートでチェックポイントを確認していくことが大切です。次号の後編では、3 つの指導形態の具体的な事項について確認していきます。以上、健全な運営の取り組み強化の一助としてご参考にして頂ければと思います。

・本資料は情報提供のみを目的としたものであり、いかなる取引の勧誘或いは取引を確認するものではありません。

・本資料に記載された内容は、現時点において一般に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づき作成されておりますが、当社はその正確性・確実性を保証するものではありません。また、ここに記載されている内容は、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。

・本資料のご利用並びに取り組みの最終決定に際しましては、ご自身のご判断でなされますよう、また必要な場合には顧問弁護士、顧問会計士などにご相談の上でお取り扱い下さいますようお願い致します。

・当社の承諾なしに、本資料の全部または一部を引用または複製することを禁じます。

★「ヘルスケア最新情報TOPIX「介護編」2022.06月号」(PDF形式)のダウンロードは こちら から

■ 提供:株式会社 医療経営研究所