ヘルスケア最新情報TOPIX「介護編」 2022.07月号

「介護保険制度における指導監督のポイント(後編)」

今月号は、先月号の続編として、介護保険最新情報 Vol.1062 における「介護保険施設等運営指導マニュアル」をもとに、「I.運営指導の全体像と主な変更点のポイント整理」を再確認し、「II.3 つの運営指導のポイントと指摘事項の指導方法」を整理していきます。

今回の運営指導への変更は単なる用語の見直しではなく、指導形態の再編と一部オンラインによる指導が改善されたほか、指導マニュアルの行政への周知徹底によりローカルルールが解消された点もインパクトのある見直しであり、ポイントを踏まえて対策を練っていくことが重要です。

【確認keyword】

「3つの運営指導の具体的なポイント」 「運営指導の標準化・効率化を推進する確認項目」 「運営指導から監査へ変更される場合」 「指摘事項に対する指導方法と指導後の対応」

[Ⅰ]運営指導の全体像と主な変更点のポイント整理

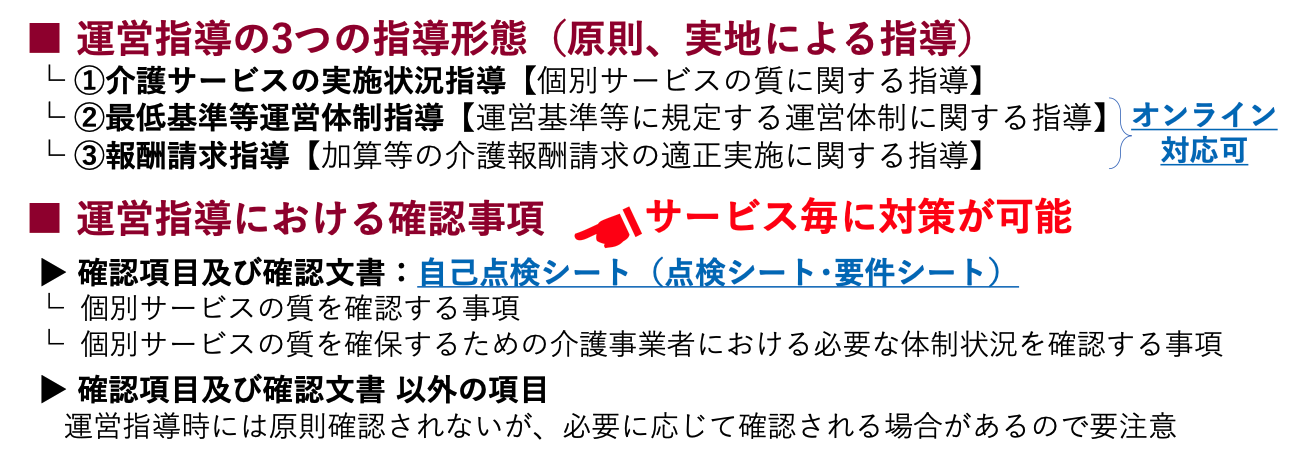

2022 年 3 月に「介護保険施設等運営指導マニュアル」が公表されて、「運営指導」の指導形態が 3 つに再編され、①~③のすべての指導の実施により「運営指導」が完遂されることとなりました。「①介護サービスの実施状況指導」は引き続き実地による指導となりますが、実地でなくても確認できる「②最低基準等運営体制指導」と「③報酬請求指導」はオンライン会議システム等の活用が可能となった点も注目ポイントであり、②と③は「オンライン集団指導」を始めた自治体が導入を進めていくと予想されます。

そして、「運営指導」における当日確認される内容が「確認項目及び確認文書」に絞られた標準化や、自己点検シートの活用による指導に係る所要時間の短縮は、介護事業者と行政の双方の負担軽減につながり、一層の効率化が図られました。確認事項の標準化や時間短縮の効率化は行政によるチェックが甘くなる訳ではなく、むしろ介護事業者による事前の自己点検の徹底が不可欠になったと認識していかなければなりません。

それでは、3 つの運営指導に係る具体的なポイントを確認していきましょう。

[Ⅱ]3 つの運営指導のポイントと指摘事項の指導方法

■ 運営指導 ①介護サービスの実施状況指導のポイント

「①介護サービスの実施状況指導」では、実際のサービスが法令通知に基づき適正に行われ、利用者の尊厳を守り、自立支援に資するサービスが行われているか等、主に「個別サービスの質を確認する事項」について、実地での確認が行われます。運営指導マニュアルで定められた「確認項目及び確認文書」に基づき、管理者等からの説明が求められるほか、利用者個人に関わる様々な情報を取り扱うため、現地確認が原則となります。

「個別サービスの質を確認する事項」では、「確認項目及び確認文書」によるケアマネジメント・プロセスに基づくサービス実施の確認のほか、特に施設系サービスや居住系サービス、通所系サービスでは、サービスを受ける利用者の生活実態の把握により、サービスの適正性の確認や高齢者虐待及び不適切な身体的拘束等の発見や防止について、行政機関の指導担当者が現場で実態を目視し、関係者からの状況を聴取により確認されます。また「確認項目及び確認文書」の中で、施設または設備について規定のあるサービス種別の場合は、それらは現地に行かなければ確認できないことから、それらについても併せて確認が行われます。

具体的には、確認項目に施設・設備の項目があるサービスでは、確認文書である「平面図」を見ながら変更部分がないか等、施設管理者等の案内により、その内部を巡回し目視で確認が行われます。これは時間帯や利用者の都合にもよりますが、運営指導の冒頭に行われるのが通常です。指導では詳細な確認は行わない想定とされていますが、実際と「平面図」が異なる場合や必須設備に不備があるかを確認しつつ、巡回の際に重視されるのは、利用者の生活実態が確認されます。これは、利用者の尊厳の保持が守られているか、虐待や身体的拘束等がないか、衛生管理面では清潔空間と汚染空間の区別を意識し、感染症伝播を防ぐ対策をしているか等を中心に目視で確認されることとなります。

そして、確認文書に掲げられている個人の情報が記載されている書類等の確認においては、すべての書類の有無を確認するというより、一人の利用者に対し、利用におけるサービスの説明事項や、サービス毎の計画が作成される中で、それに基づきサービスが提供される一連のケアマネジメント・プロセスを確認し、それが適切であるか否かが問われています。これらの点を確認するため、巡回で気になった利用者など 3 名程度(居宅介護支援事業所では介護支援専門員あたり 1~2 名程度)を抽出し、関係する一連の文書についての確認が重視されます。居宅サービスにおいてもケアマネジメント・プロセスに基づいて、情報共有や連携などが行われているかがチェックポイントとなります。

ケアマネジメント・プロセスは「適切なケアマネジメント手法の手引き」をベースに確認が行われます。アセスメントは利用者毎に異なり、複数の利用者すべてが同じサービス内容になることはあり得ないため、画一的な計画やサービス提供に対して留意していく必要があります。指導対策の観点では、ケアマネジメント手法の理解を前提に、ケアマネジメントの質の確保とその実践が問われている点を再認識しなければなりません。

■ 運営指導 ②最低基準等運営体制指導のポイント

「②最低基準等運営体制指導」は、サービス種別毎の基準等に規定する運営体制を確認するために行う指導と位置づけられます。主に「個別サービスの質を確保するための体制に関する事項」について確認し、必要な指導を行うものとなります。この指導でも 「確認項目及び確認文書」により運営体制の確認を実地で行うことを想定していますが、 「①介護サービスの実施状況指導」とは異なり、実地に限定されず、オンライン会議システム等を活用した指導が可能となっています。

指導内容は、介護サービスの質を確保するための体制に関する指導、つまり介護保険施設等がそれぞれのサービスを行う上で、実際にどのような体制を構築しているかという観点から確認が行われます。具体的には、サービスを行う上で守るべき最低基準といえる主に人員や運営に関して「確認項目及び確認文書」に基づき実態が確認されます。 とりわけコロナ禍の「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」により基準が緩和されたサービスでは、厚労省通知等の最新情報を改めて確認しておくことが肝要であり、臨時的な取扱いに正しく対応できていたか等、記録があるかがポイントになります。指導の際、確認が求められた場合には記録があれば客観的に正当性を主張でき得るため、記録の整備と再点検が重要だといえるでしょう。

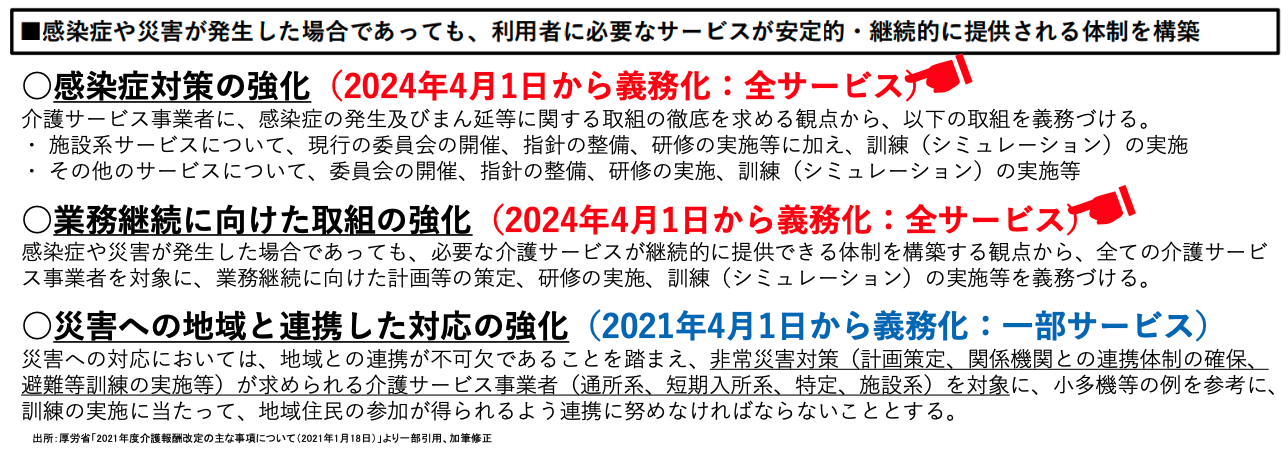

そして、注意すべきは、2021 年度改正により運営基準に定められた規定のうち、感染対策や災害発生時の対応に係る義務化への対応です(下図)。「感染症対策」と「業務継続に向けた取組」の強化は 2024 年 4 月 1 日から義務化となりますが、いずれも重要事項であるため、今後の「集団指導」でも重視されていく項目となります。求められている事項のポイントを確認し、対応できるよう徐々に準備を進めていかなければなりません。

これらが義務化となった背景には、利用者の多くは日常生活や健康管理・維持の大部分を介護サービスに依存しているからです。大地震や豪雨等の自然災害や感染症のパンデミックが発生し、通常通りの業務が困難になった場合でも、優先業務の実施が不可欠であり、そのためにはBCPの策定のみならず、研修や訓練の実施なども求められています。 BCPの策定は、厚労省が公表した雛形や様式のテンプレート、ガイドラインを活用することが効率よく作成を進めるポイントになります。委員会の開催、指針の整備、研修と訓練の実施により、BCPが確実に実践できる組織的な取組を強化していきましょう。

■ 運営指導 ③報酬請求指導のポイント

「③報酬請求指導」は、報酬基準に基づき介護保険給付の適正な事務処理を支援し、要件に適合した加算に基づくサービスの実施を支援する指導と位置づけられます。これにより「不正請求」の防止と制度管理の適正化を図ることを目的として、サービスの質の確保やよりよいケアの実現を目指しています。「②最低基準等運営体制指導」と同様に、オンライン会議システム等を活用した指導が可能となっています。

具体的には、主として介護事業者が届出等で実施する各種加算に関する算定及び請求 状況について確認が行われます。一部の確認文書を活用して確認される場合もありますが、基本的には基準等に定められている各種加算等の算定要件にかかる文書等により、その適合性が確認されます。介護報酬の基本報酬部分は、算定している単位数が実際のサービスに相応であるかが確認ポイントになり、「③報酬請求指導」は「①介護サービス の実施状況指導」に関連する事項も多く、同時に確認が求められる場合もあります。

介護事業者の指定取り消しのうち、最も多いのが「不正請求」による処分です。経営赤字による倒産危機を避けるための悪質なケースもあれば、基準や要件を正しく理解せずに請求していたケースもあり、指導による発覚に限らず、利用者や家族・従業員・関係事業所等における公益通報から事態が明るみになることもあります。仮に、不正の誤解を招く言動があれば適切に説明責任を果たす必要があります。利用者とのやり取りや支援の経過等をはじめ、各種情報は正確に記録し、文書として残しておくことが不可欠であり、記録がないと客観的に正当性を主張できない点を再認識しなければなりません。

■ 運営指導から監査へ変更される場合とその対策

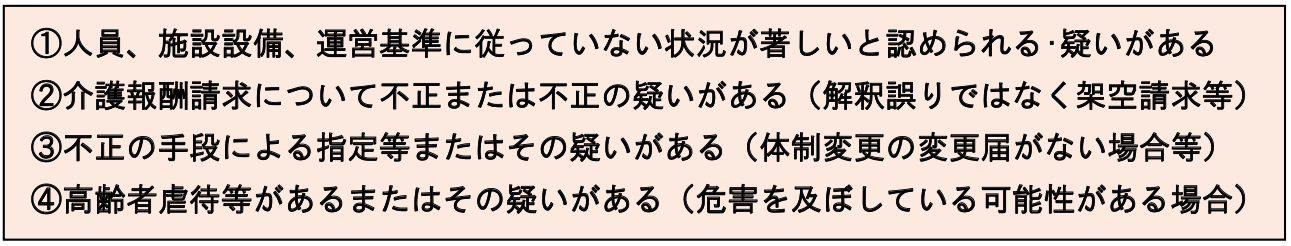

適切な運営を行っていれば「運営指導」から「監査」には至りませんが、「運営指導」を中止して直ちに「監査」へ変更される場合としては次の 4 つのケースがあります。指導過程で法令違反や不正等が明らかである場合はもとより、その疑いがある場合においても、それが事実であるか確認する必要があることから「監査」が実施されます。

「人員配置基準や運営基準」では、常勤管理者や生活相談員の不在などの配置員数の不足、実際に勤務していない場合のほか、出勤簿等を整備・保管ができていない場合や勤務状況が確認できない場合の違反に注意が必要です。特に、複数事業所併設のケースにおける管理のほか、法人代表・役員等であっても従事者としての勤務実態の管理がポイントになります。人員欠如減算に該当する場合や加算要件の不充足が判明した場合には、多額の返還が生じる恐れもあり、適切な算定となっているかは適宜点検を行うことが重要です。規模の大小に関係なく、返還が求められる違反が判明した場合には、資金繰りの悪化により事業継続に重大な支障が生じる恐れがあるため、日々の業務管理を適切に行う必要があります。そして、「不正請求・その他法令」関連では、無資格者によるサービス提供や実際には行っていない記録の作成、1 人の従業員による複数利用者へ同時提供等の違反を慎まなければなりません。運営指導自体では直近の実績の確認に留まるものの、「不正請求」の場合には過去 5 年分の記録が確認されることから、サービス提供の根拠となる記録を確実に残し、保管を遵守していくことが極めて重要になります。

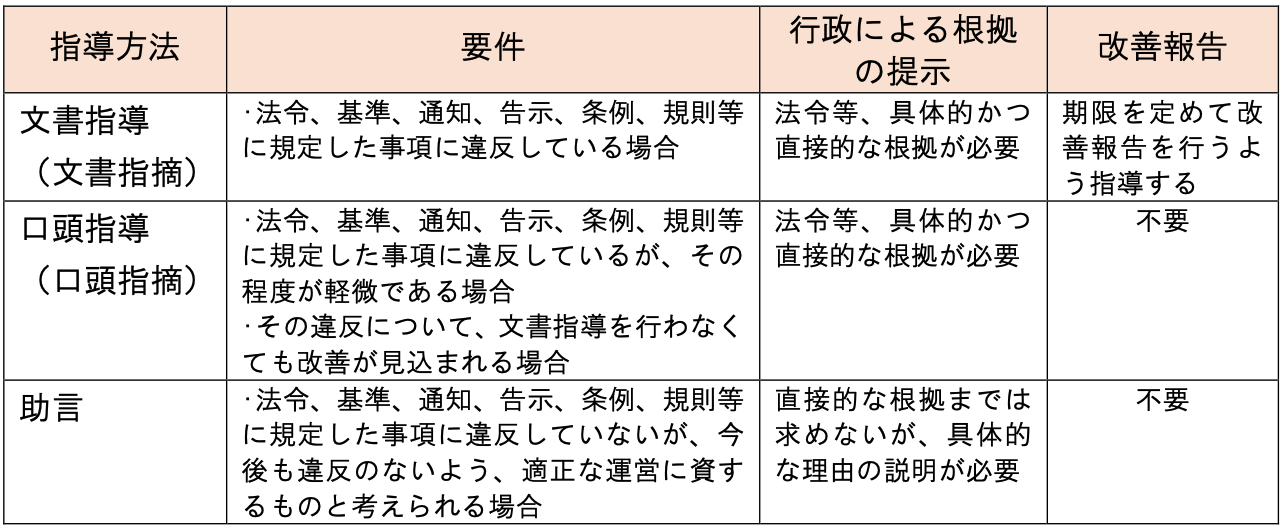

■ 指摘事項に対する指導方法と指導後の対応

「運営指導」の終了後、行政機関の指導担当者間で結果について確認した上で、下記のような指導方法で指摘事項が伝達されます。行政による実際の運用等に多少の違いはありますが、指導方法の違いにより改善報告の有無があり、それに従う必要があります。

「文書指導」が行われた場合には、期限を定めて改善報告が求められることになります。改善報告書の内容は、どのように改善を図ったのかという具体的な説明が問われるとともに、直ちに改善できない場合でも改善に向けた行動が確認される形となります。介護事業者においては、運営指導の対策を起点に、日頃からチェックを徹底し、指導のためだけでなく、サービスの質向上や利用者の安全確保を優先して、不適切な事項の改善に努めていくことで、健全な経営に欠かせない組織風土を醸成していけるでしょう。

▼今月号の考察

今回は、前回整理した行政指導の運営指導の枠組みと位置づけを踏まえて、3 つの運営指導における具体的な確認ポイントと指摘事項に対する指導方法を確認しました。運営指導に向けた対策では、行政が公表する自己点検シートでチェックポイントを確認することが不可欠であり、実際の運営指導に対しては運営の質を向上させるキッカケとして活用していく姿勢が重要になります。以上、事業者の健全な運営の取り組み強化の一助としてご参考にして頂ければ幸いです。

・本資料は情報提供のみを目的としたものであり、いかなる取引の勧誘或いは取引を確認するものではありません。

・本資料に記載された内容は、現時点において一般に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づき作成されておりますが、当社はその正確性・確実性を保証するものではありません。また、ここに記載されている内容は、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。

・本資料のご利用並びに取り組みの最終決定に際しましては、ご自身のご判断でなされますよう、また必要な場合には顧問弁護士、顧問会計士などにご相談の上でお取り扱い下さいますようお願い致します。

・当社の承諾なしに、本資料の全部または一部を引用または複製することを禁じます。

★「ヘルスケア最新情報TOPIX「介護編」2022.07月号」(PDF形式)のダウンロードは こちら から

■ 提供:株式会社 医療経営研究所