ヘルスケア最新情報TOPIX「介護編」 2022.11月号

「介護事業者が押さえておきたい ACP 支援の重要性」

今月号では、「アドバンス・ケア・プラニング(以下、「ACP」に略)」に関する医療現場などの 動向も踏まえながら、介護事業者が最低限知っておきたい「I.ACP の概要と看取り対応で必要 とされる理由」と「II.多職種連携における ACP の関与とその必要性」を整理していきます。

「ACP」は施設サービスにおける看取り期や医療従事者における終末期の関与のみならず、自宅 における看取りが増加する中で、居宅サービス事業者の関与が必要性を増してきたといえます。 「ACP」による意思決定支援の基本事項やポイントを押さえて、積極的に関与していきましょう。

【確認keyword】

「ACPに対する介護報酬上の評価」 「死期におけるACPの重要な役割」 「介護事業者がA CPに関与するタイミング」 「ACPをもとにした医介連携の強化と意思決定支援のポイント」

[Ⅰ]ACP の概要と看取り対応で必要とされる理由

■ ACP の取り組みに対する介護報酬上の評価

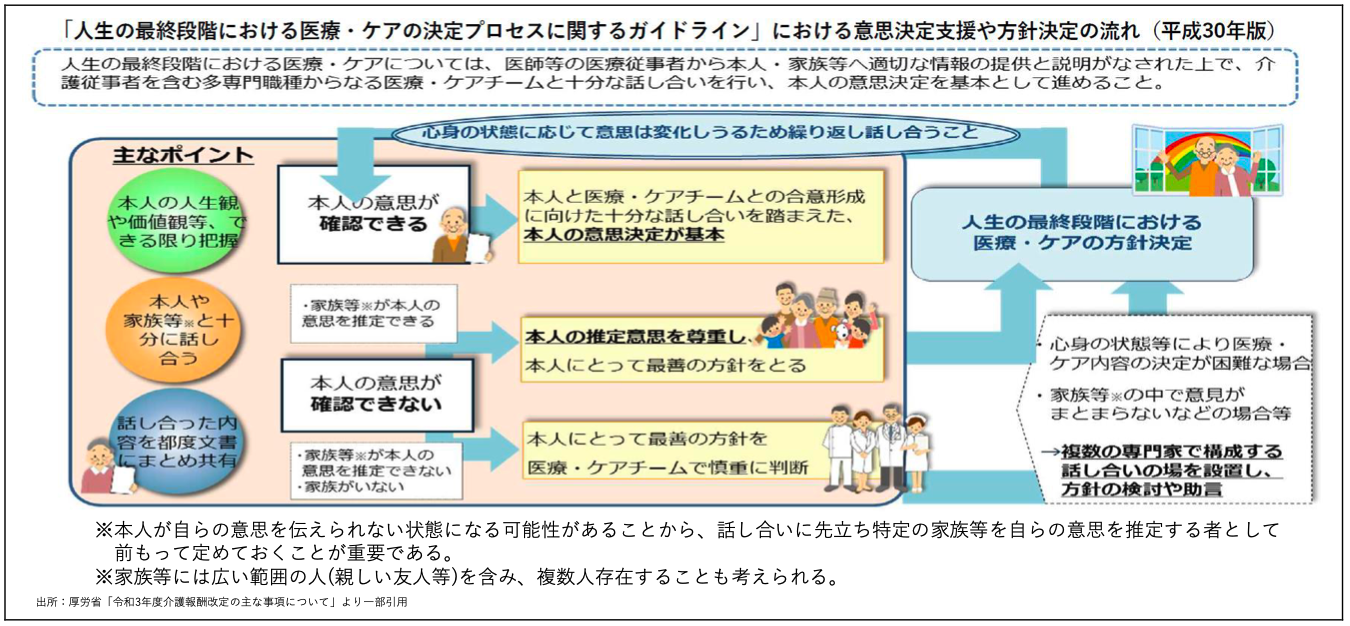

2021 年度介護報酬改定では、介護施設や在宅での看取り対応がさらに強化されました。施設サービス等では、看取り期における本人の意思を尊重したケアに対する介護報酬上 の評価として、「ACP」の考え方を取り入れた「人生の最終段階における医療・ケアの決 定プロセスに関するガイドライン」に沿った取り組みが盛り込まれました(下図)。「ACP」 は「人生の最期に、どのような医療・介護を受けたいか、受けたくないか」の利用者へ の意思確認であり、該当する利用者の意思決定支援ではこのプロセスが整理されたガイ ドラインの遵守が求められています。施設サービス計画の作成では、本人の意思を尊重 した医療・ケアの方針決定に対する支援に努める必要があり、自宅における看取りが増 加する中、居宅サービスでもガイドラインに基づく対応を心掛けていくことが肝要です。

■ 死期の場面における ACP の重要な役割

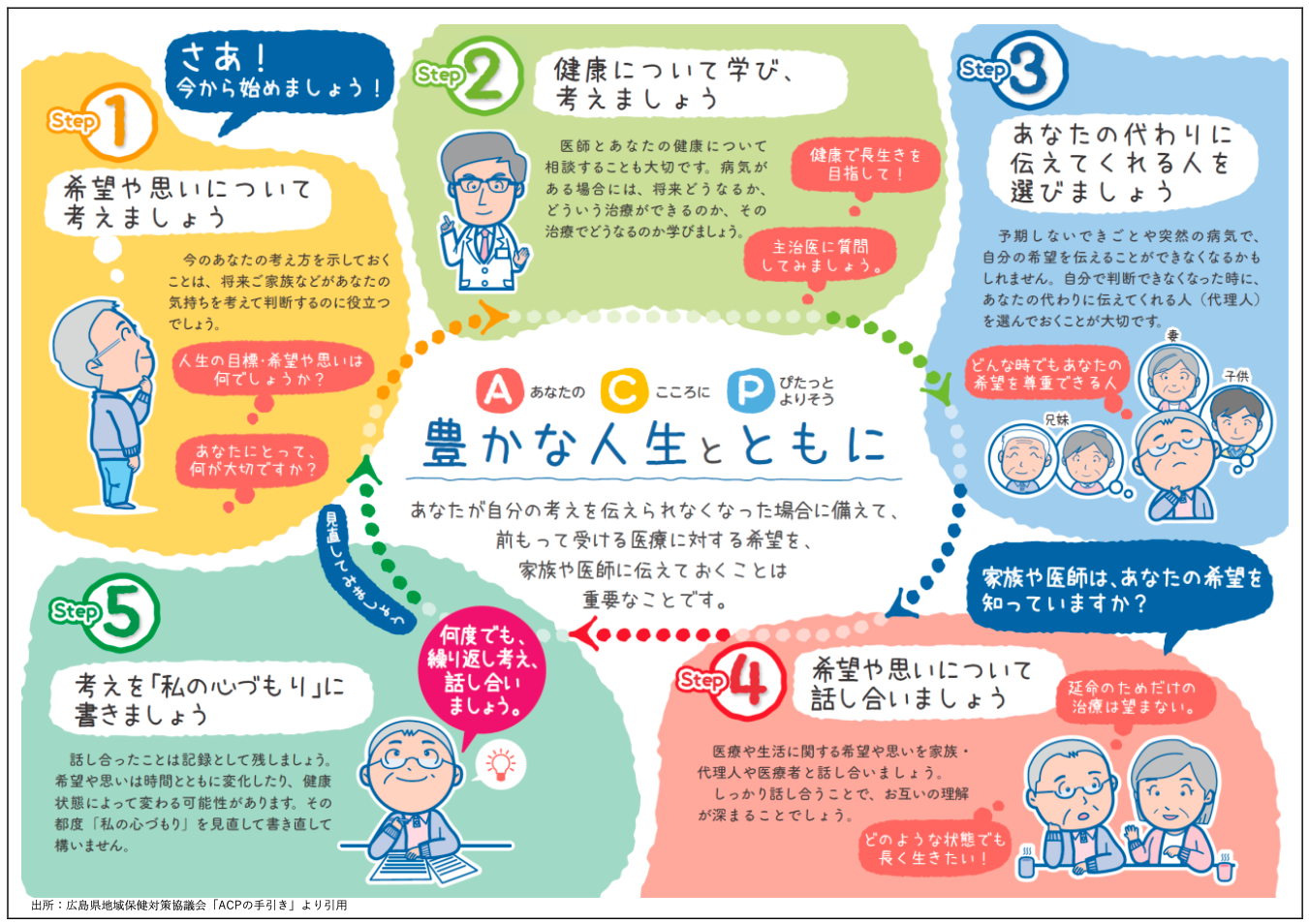

「ACP」は特別な意思表明ではありません。人生の最終段階で本人の人生観や価値観、希望に沿った医療及びケアを実現する方策を話し合うものであり、本人の意思を確認する話し合いのプロセスが重要とされています(下図)。

介護事業者は、その話し合いのプロセスでの関与はもちろんのこと、本人の意思を尊 重した人生の最終段階における医療・ケアの場面で支援するサポーターとして関与する ことが可能です。「ACP」が医療現場や介護現場で必要とされる大きな理由は「成年後見 制度」における意思決定や判断の支援において、医療的判断の権限に及ばないケースを 補完するためであり、とりわけ救急搬送などの死期に関わる場面において重要な役割を 担っています。実際に、東京消防庁では2019年12月より、全国に先駆けて「ACP」に基づ き「心肺蘇生の実施を望まない」旨を確認すれば、救急搬送を行わないとする方針をも とに運用しています。死の間際は誰でも意識がなくなってしまうことが大半であり、終 末期では約7割の患者において意思決定が不可能とされています。

高齢化が急速に進む中、特に認知症対応は大きな課題であり、2030年には最大で約830 万人、65歳以上の高齢者のほぼ4人に1人が認知症と推計されています。そのため、将来 の意思決定能力の低下に備え、自分の価値観や人生観に基づいて、元気なうちから今後 の治療・療養について話し合っておく必要性が高まっています。「ACP」による意思決定 に早すぎることはなく、高齢者・利用者に限らず、私たち自身も他人事ではなく、災害 や感染などの予期せぬ事態が引き起こる前に「心づもり」をしておくことが大切です。

[II]多職種連携におけるACPの関与とその必要性

■ 介護事業者が ACP に関与するタイミング

「ACP」による意思決定は、家族や主治医にだけ語るものではなく、接触頻度の高い友人や介護職などにこそ語られることも少なくなく、何気ない日常生活の延長線上に「ACP」 があります。昨今のコロナ禍では医療従事者・ケア提供者が時間をとって利用者と話し 合いを持つ機会が難しくなってきました。利用者が新型コロナに感染し、死期に対する 心構えができないまま、「ACP」による意思決定を突然迫られても答えを導き出すことは 容易ではなく、まして感染状態では通常よりも話し合いが困難になっています。

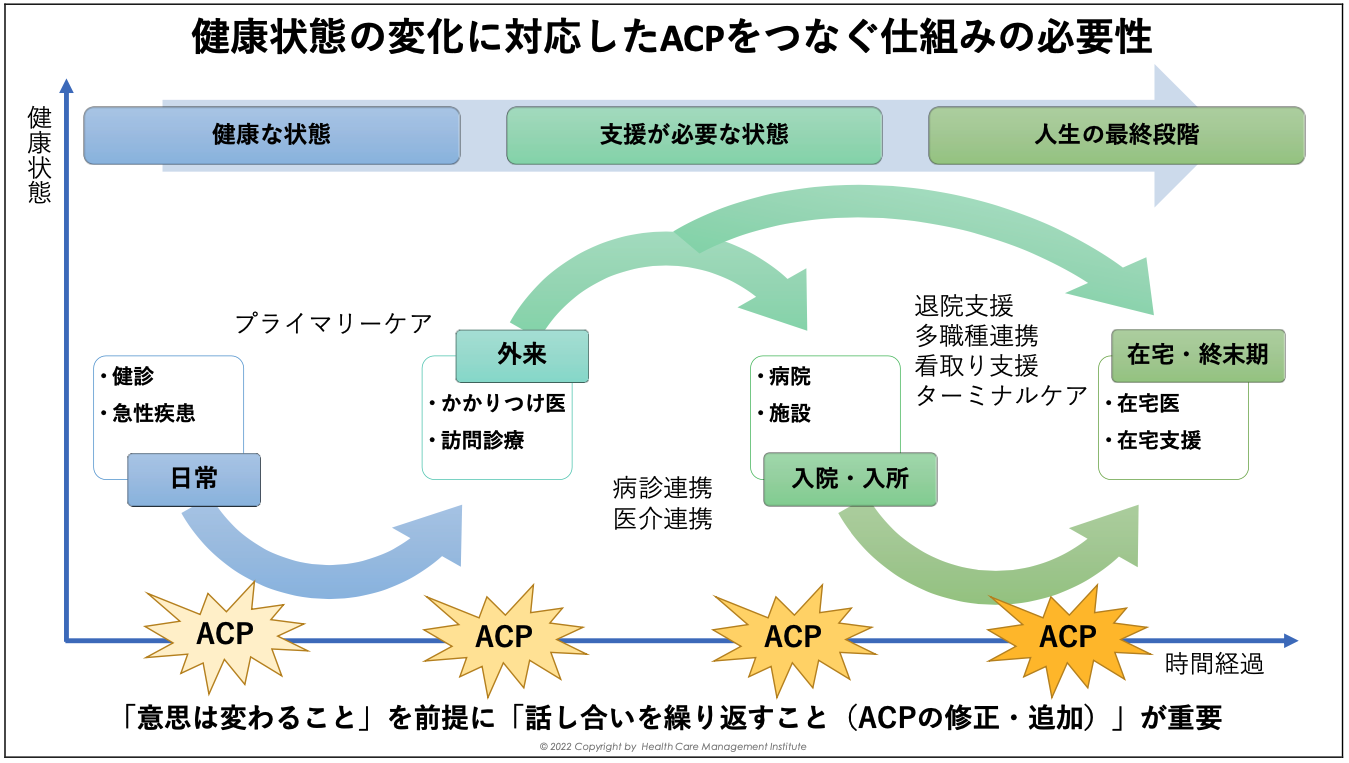

「ACP」は、年齢や病気の状態にかかわらず、全ての人が有する価値観や人生のゴール、 将来の医療に関する選好を理解し共有し、それを適えることを支援するプロセスであり、 人の意思は心身の状態の変化に応じて変化することを前提としている特徴があります。 作成のタイミングは、病気や介護が必要になる前から、いつでも話し合いたい時に始め、 一度決定すれば終わりではなく、「意思は変わること」を前提に、都度「話し合いを繰り 返すこと(ACPの修正・追加)」が重要になります(下図)。

「ACP」を再考するタイミングや修正する時期は、例えば介護保険申請時や施設入所時 など、生活環境や体調・病状が変化した時、病状の悪化から治療の方針が変わった時、 ADLに大きな変化があった時など、今後の治療やケアの目標に沿って話し合って修正して いくことが大切です。特養や介護医療院の入所者は重度者(要介護4・5)が多く、入所 してから「人生の最終段階において、どのような医療・介護を受けたいか、受けたくな いか」の意思を本人に確認することは難しいのが実情です。介護事業者においては、要 介護認定の段階やサービス提供開始のタイミングなど、より早期に「ACP」に介入し、利 用者の「ACP」による意思決定を支援するサポーターとして関わっていくことが重要です。

■ 介護事業者の ACP をもとにした医介連携の強化

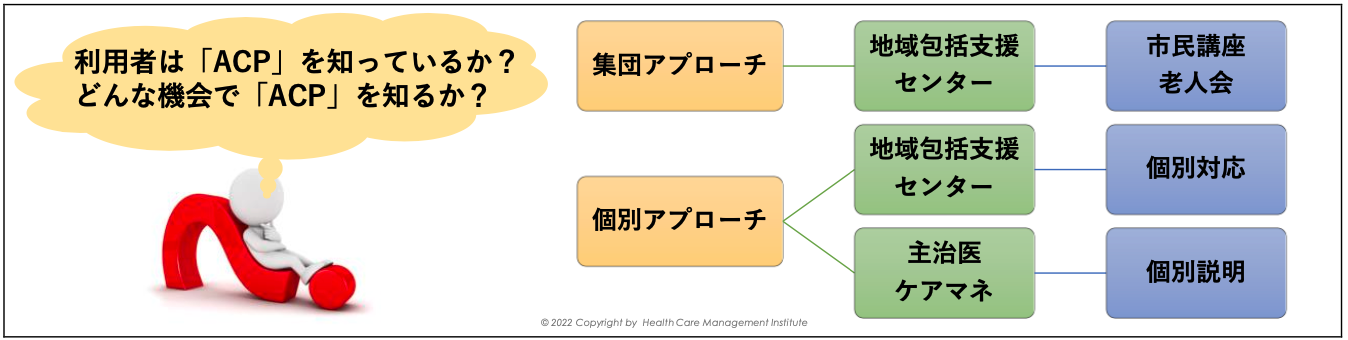

一般に、「ACP」を勧めるルートは集団アプローチと個別アプローチに大別されます。集団アプローチの代表的なものは、地域包括支援センターを中心に市民講座や老人会な どを企画して地域住民へ「ACP」を知ってもらう啓蒙活動です。他方、個別アプローチは 2つあり、1つは健康な人・体調が安定している人であれば、地域包括支援センターやケ アマネジャーを中心に将来的な意向を一緒に考える延長線上で「ACP」を勧めることが可 能です。もう1つは主治医などが生命・生活に関わる疾病のある人に対し、病状説明時に 確認したり、必要があれば主治医との橋渡しをケアマネジャーや介護・福祉職が関与す るケースがあります(下図)。医療分野では、看取りに関わる主治医/かかりつけ医、在 宅療養支援診療所/在宅療養支援病院、地域包括ケア病棟を有する病院において、「ACP」 の理解が進んでおり、医介連携の強化における重要なパートナーになります。

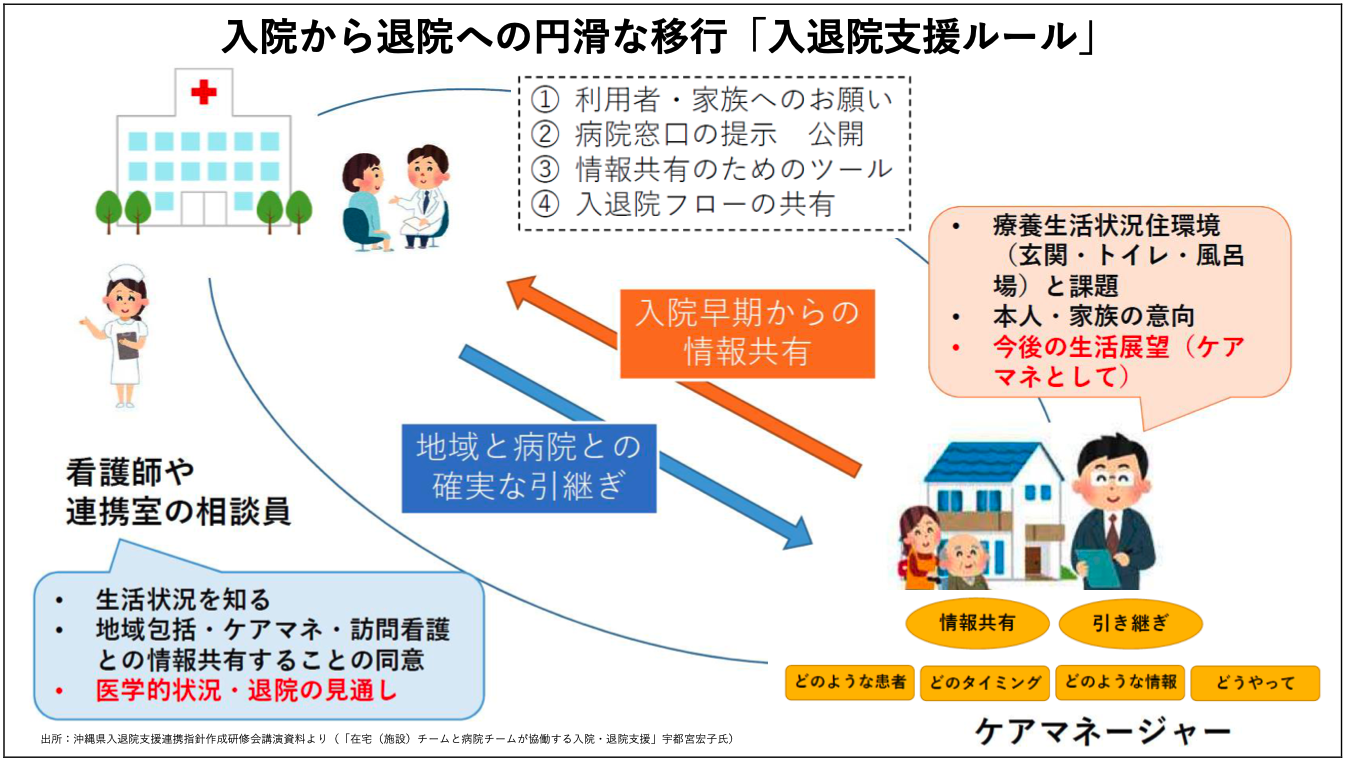

利用者の「ACP」を把握していない医療機関に対しては、介護・福祉職が本人・家族等 の意向を積極的に引き出し、その内容を共有していくことが大切です。もちろん本人の 同意があって関係者と情報共有ができるため、利用者との良好な関係構築が欠かせませ ん。多職種による「ACP」の共有は特別な関係性が必要ではなく、普段の医介連携の上に 成り立ち、特に円滑な入退院時の引継ぎを行ううえでも関係強化が望まれます(下図)。

■ 介護事業者における ACP の意思決定支援のポイント

介護事業者が「ACP」に関与する第一歩は、自治体や医師会が展開している書き込み式の「ACPツール」が主に活用されていますので、まずはその取り組み状況を確認すること から始まります。本人の意向を引き出すには、「将来、身の回りのことが難しくなったら どうしたらいいか、考えたことはありますか?」「自分の思いを家族と共有し、必要な場 面で関係者間で共有していきましょう」などと声掛けしていくことが重要です。

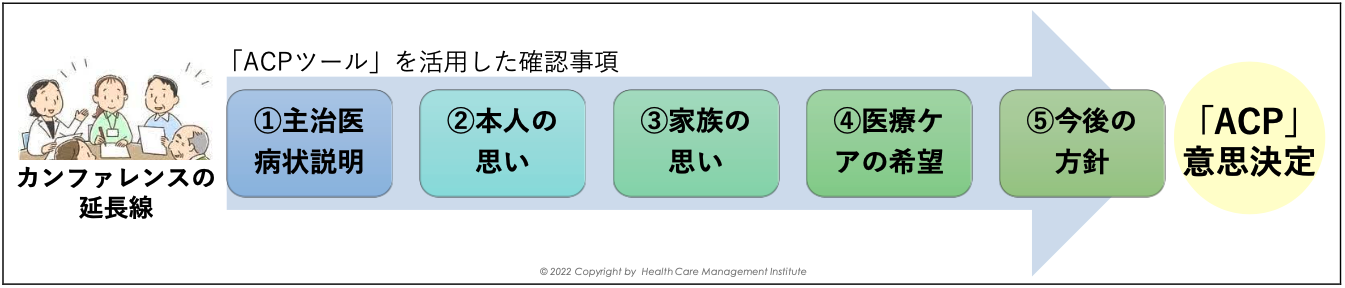

「ACP」は「人生会議」の愛称で推進されていますが、実際に会議のように「1主治医 の病状説明 2本人の思い 3家族の思い 4医療・ケアの希望 5今後の方針」を話し合 い、その話し合った内容の議事録が「ACP」そのものとなるイメージです(下図)。

介護事業者による「ACP」の意思決定支援は、利用者本人を中心に話し合うことが最も 大切なことであり、本人不在では成り立たないため、「1本人の意向を引き出し 2家族 とチームで共有し 3治療・ケアの方針を相談して 4本人・家族の決定をサポートする」 ことが基本となります。普段行われている本人や家族の参加による「サービス担当者会 議」などの身近なカンファレンスの延長線上に「最期の希望」の視点を見据えることで、 現状の課題に加えて未来に向けた対応を付加していくことが可能となります。

なお、「ACP」の最終目標は、本人・家族等・医療・介護・福祉職が本人の希望に沿っ た対応をしていくことですので、「ACP」として文書で残すことに抵抗感を示す利用者が いれば、その情報が共有できれば文書作成や形式にこだわる必要はありません。そして、 本人と家族等で意見が異なり、まとまらない場合は無理に決める必要はなく、そのまま 記録に残し、時期をおいて繰り返し話し合いを重ねていきます。その際、本人の意向を 尊重しつつ、家族等の協力が必要な場合にはお互いの落とし所を見出す提案が大切です。

▼今月号の考察

今回は「ACP」の概要や看取り期の対応で必要とされる理由を確認し、介護事業者における多 職種連携での関与や「ACP」による意思決定支援の重要性を整理しました。施設サービス事業者 に限らず、自宅における看取りが増加する中で、居宅サービス事業者の関与が必要性を増して きた点を踏まえ、利用者の意思を尊重したケアを実践するうえで、「ACP」を見据えていくこと が重要だといえるでしょう。以上、事業運営の一助としてご参考にして頂ければ幸いです。

・本資料は情報提供のみを目的としたものであり、いかなる取引の勧誘或いは取引を確認するものではありません。

・本資料に記載された内容は、現時点において一般に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づき作成されておりますが、当社はその正確性・確実性を保証するものではありません。また、ここに記載されている内容は、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。

・本資料のご利用並びに取り組みの最終決定に際しましては、ご自身のご判断でなされますよう、また必要な場合には顧問弁護士、顧問会計士などにご相談の上でお取り扱い下さいますようお願い致します。

・当社の承諾なしに、本資料の全部または一部を引用または複製することを禁じます。

★「ヘルスケア最新情報TOPIX「介護編」2022.11月号」(PDF形式)のダウンロードは こちら から

■ 提供:株式会社 医療経営研究所