ヘルスケア最新情報TOPIX「介護編」 2022.12月号

「利用者に関わる介護保険制度改革の審議動向」

今月号では、2040 年を見据えた「全世代型社会保障改革」のうち介護分野に関わる審議動向を 踏まえ、介護事業者が押さえておきたい「I.2024 年介護保険制度改革に向けた現状と課題」と 「II.利用者負担に関わる検討事項のポイント整理」を確認していきます。

介護保険制度改革では、介護事業者のみならず、利用者(一部の高齢者)に関わる見直しも多 く、利用者の負担増は利用控えに直結する話題であることから、注視していく必要があります。

【確認keyword】

「被保険者範囲・利用者負担・保険料負担の見直し」 「ケアマネジメントの利用者負担の導入」 「多床室の室料負担の導入」 「訪問介護・通所介護の要介護1・2の地域支援事業への移行」

[Ⅰ]2024 年介護保険制度改革に向けた現状と課題

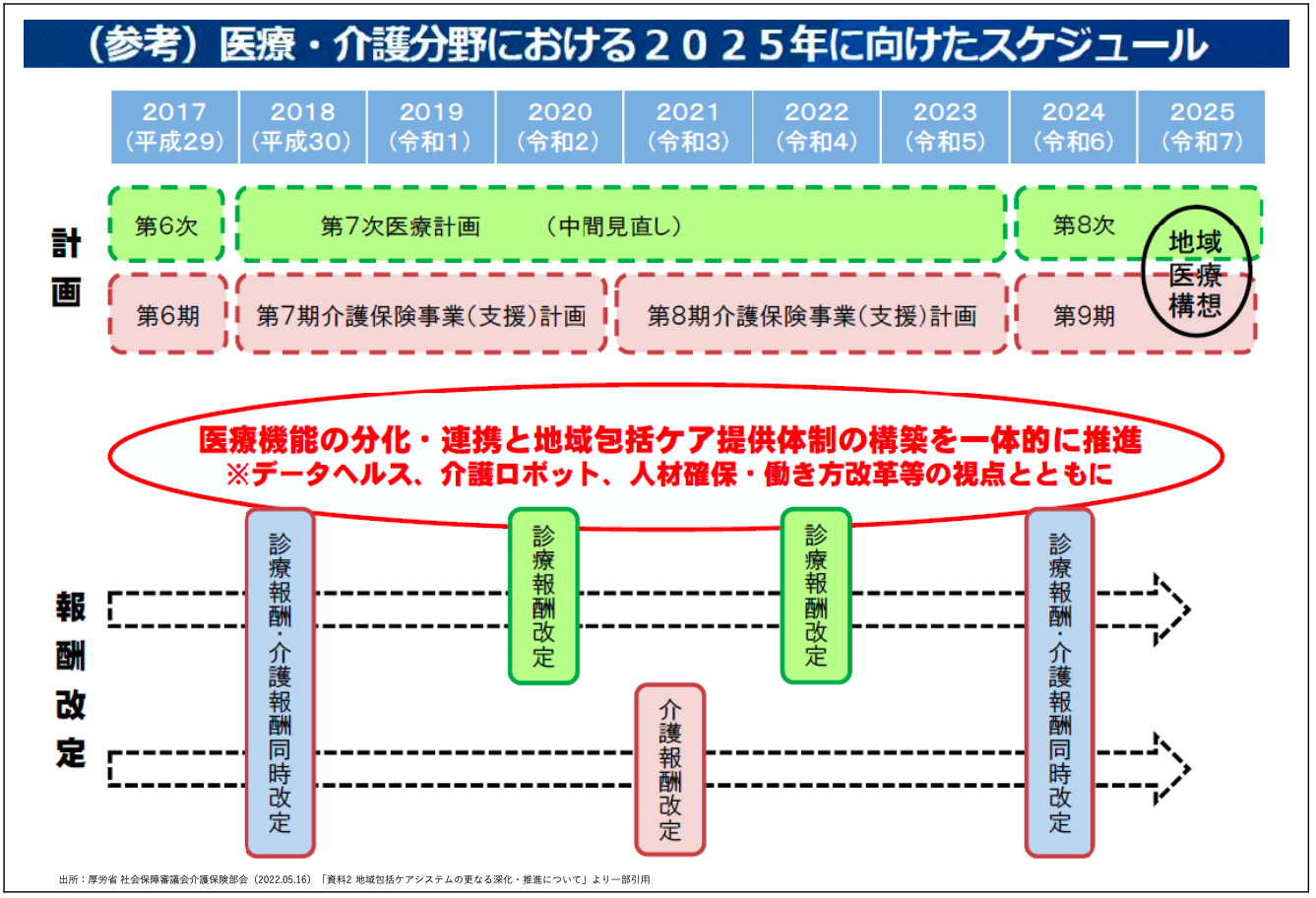

現在、2024 年度の第 9 期介護保険事業計画の策定や診療報酬・介護報酬同時改定に向 けた介護保険制度改革に関する審議が本格化し、地域包括ケアシステムの更なる深化・ 推進をテーマに検討が進められています。2024 年度は、2025 年を目指した「地域包括ケ アシステム」の構築に向けた最終コーナーに差し掛かるタイミングであり、「全世代型社 会保障改革」の推進においても重要なターニングポイントになります(下図)。介護事業 者においては、2024 年度に待ち受けている制度改革に留意していかなければなりません。

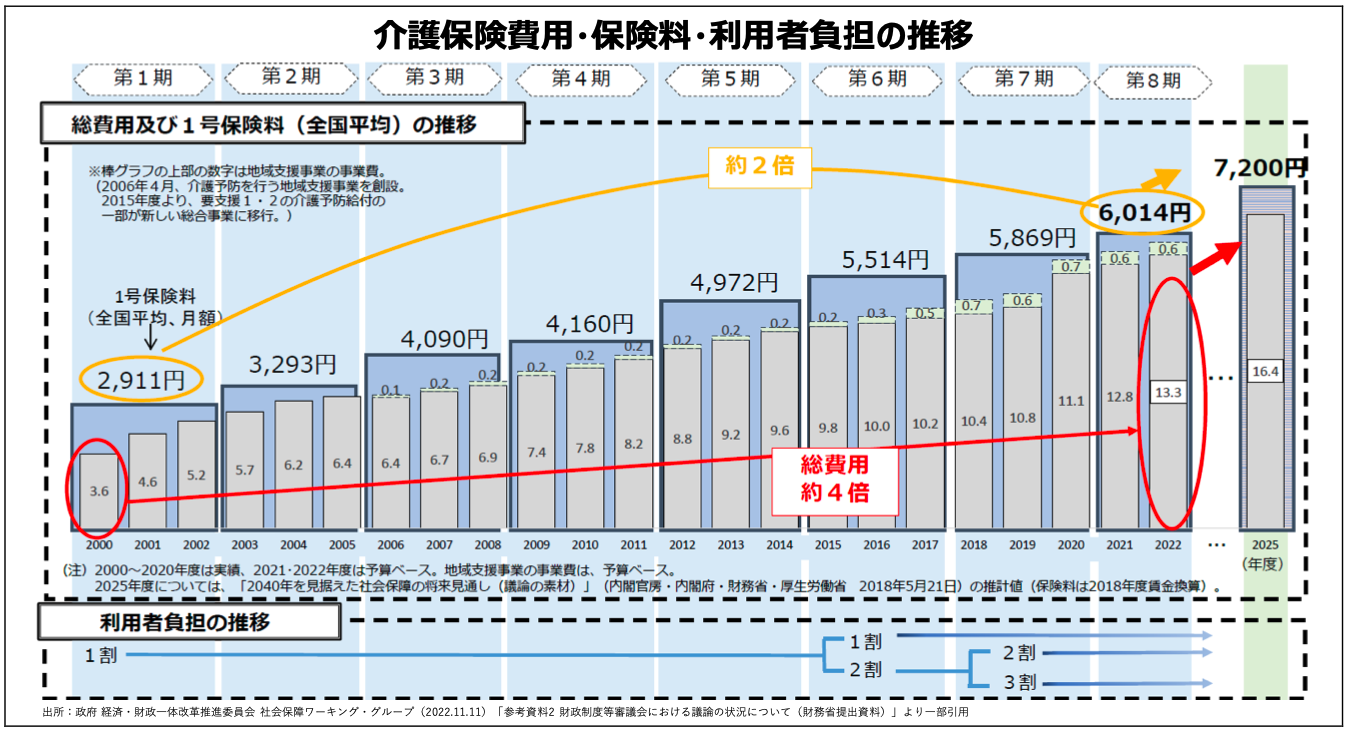

介護保険制度は、創設から 22 年が経ち、介護サービス利用者は制度創設時の 3 倍を超 え、介護サービスの提供事業所数も着実に増加し、要介護者等の生活の支えとして発展 してきました。一方、高齢化に伴い、介護費用の総額も制度創設時から約 4 倍(13.3 兆 円)に膨れ上がり、1 号保険料の全国平均は創設時から 2 倍を超える 6,000 円超となっ ています(下図)。伸長する「給付(サービス提供)」を支えるには「負担」の見直しが 不可欠であり、2024 年度は「負担」の見直しが迫られる改正が目白押しとなりそうです。

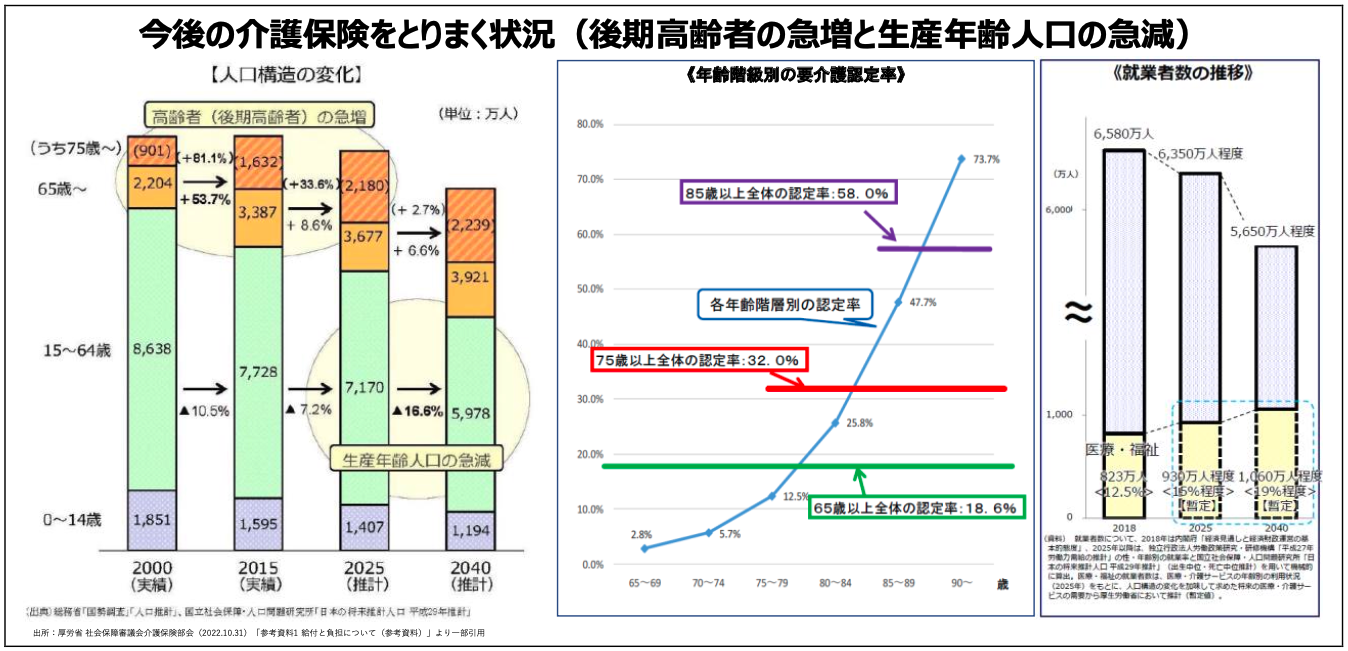

2025 年以降の人口構造(推移)は激変し、「高齢者の急増」から「現役世代(生産年 齢人口)の急減」に局面が変化する中、介護従事者の「労働力」の確保と現役世代の保険料減少分を補う「財源」の確保が喫緊の課題となります(下図)。こうした状況から、 「給付」と「負担」のバランスを図りつつ、保険料や利用者負担の適切な組み合わせに より、制度の持続可能性を高めていくことが制度設計における課題となっています。

[II]利用者負担に関わる検討事項のポイント整理

ここで取り上げる見直しの方向性は決定事項ではありませんが、利用者負担の公平性を確保していくうえで現実味のある検討事項であり、介護事業者においては一部の利用者に迫られている利用者負担の見直しに対して、理解を深めていくことが重要です。

■ 被保険者範囲・利用者負担・保険料負担の見直し

65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上64歳以下の第2号被保険者のうち、40歳以上の人口が2020年代後半から減少に転じるため、これに起因した財源不足を補うための見直しが必要となっています。「被保険者範囲」の見直しでは、第2号被保険者の対象年齢を40歳未満に拡大し、さらには第1号被保険者の対象年齢の引き上げが検討されています。

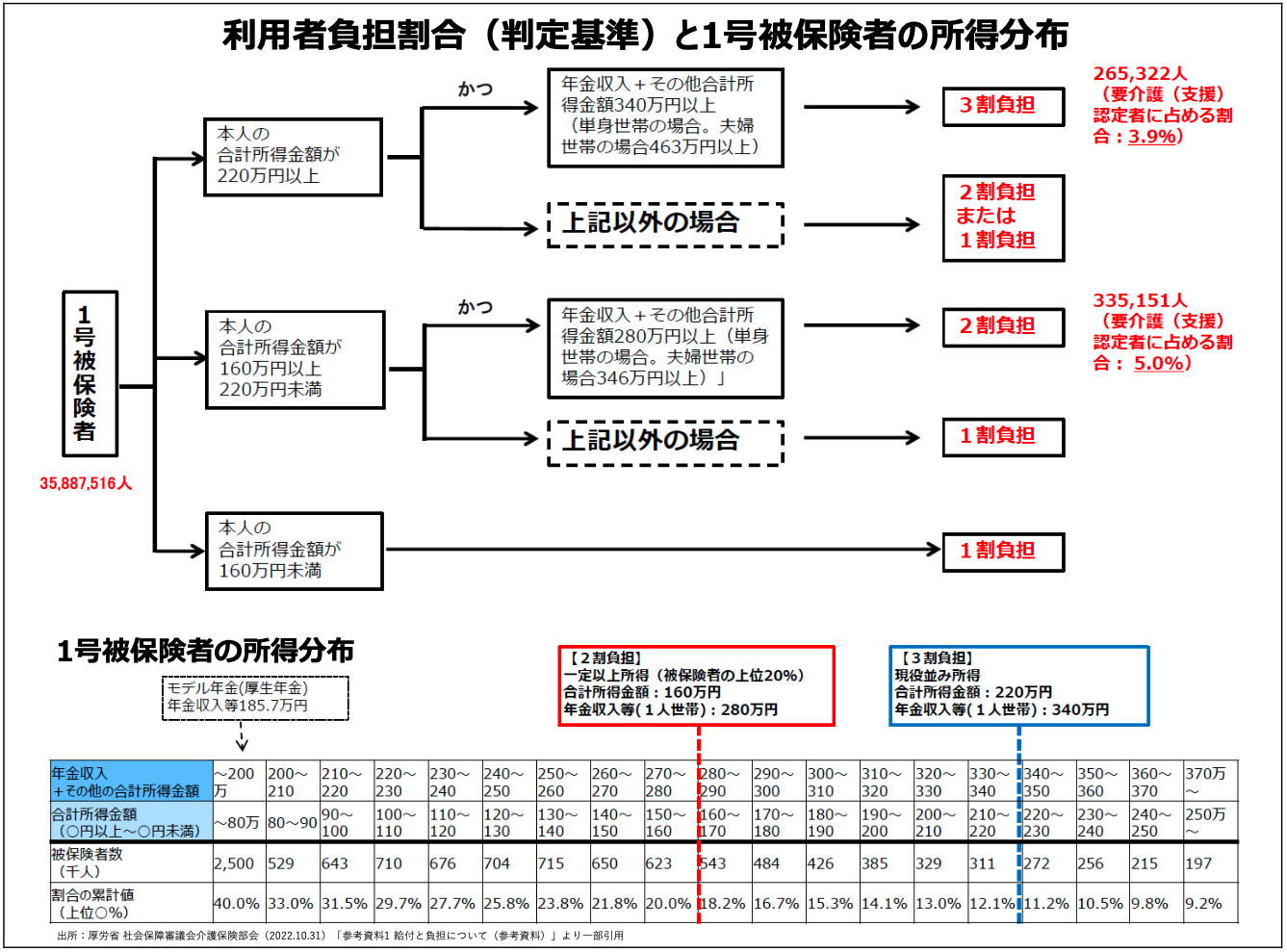

また、「利用者負担」の設定は、利用者の負担能力に応じた「現役並み所得」や「一定以上所得」の判断基準(下図)があり、後期高齢者医療における患者負担割合の見直しに連動する形で、この基準を見直すことで、2割と3割の対象者の枠を広げる見込みです。

この他、「保険料」の設定は、市町村民税の課税状況等に応じた9段階に設定され、標準の9段階を超えて多段化を行っている自治体は半数以上あり(保険者の判断による弾力化が可能)、「高所得者」の保険料負担の引き上げも検討されています。「低所得者」の食費・居住費の負担軽減の「補足給付」における基準(一定額超の預貯金等と配偶者の所得) の見直しでは、不動産の勘案も検討され、資産を持つ高齢者の負担増が懸念されます。

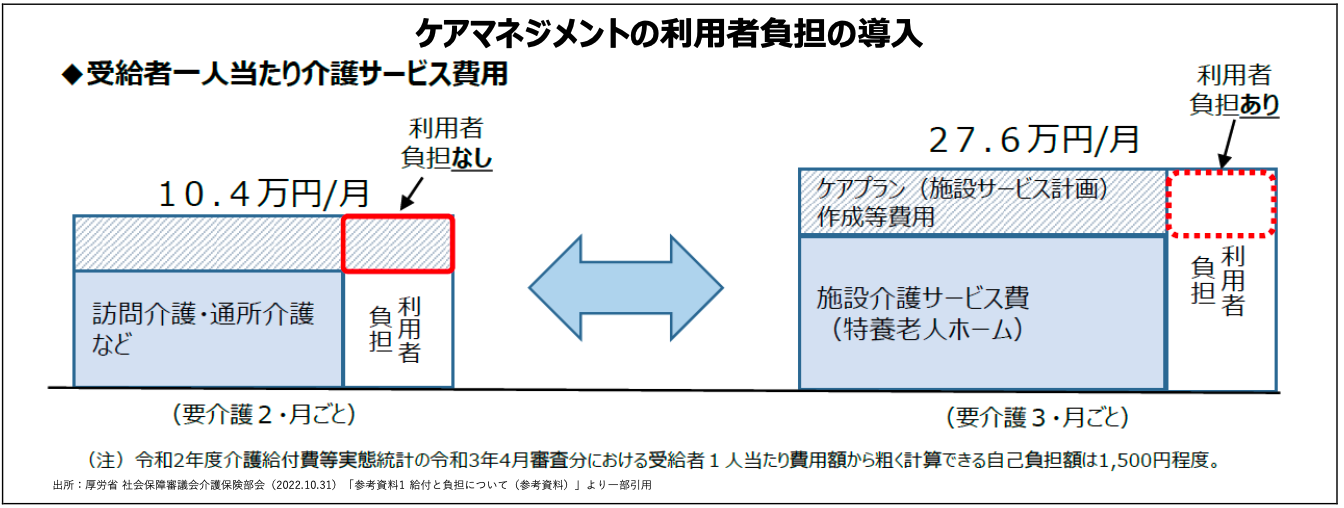

■ ケアマネジメントの利用者負担の導入

居宅介護支援の利用者負担は、制度創設時より、要介護者等が積極的にサービスを利用できるようにする観点から、利用料を徴収しない例外的な取扱いがなされてきました。 他方、特養における介護支援専門員が行う施設サービス計画の作成等に係る費用は、基本サービスの一部として利用者負担が存在しており、施設との間で公平性が確保されていない点を改善するため、居宅サービスのケアマネジメントの利用者負担の導入が検討されています。併せて、ケアマネジメントの見直しでは、適切なケアマネジメント手法の考え方を科目類型として追加する「介護支援専門員法定研修カリキュラム」の見直しも検討され、ケアマネジメントの質の向上が求められている状況となっています。

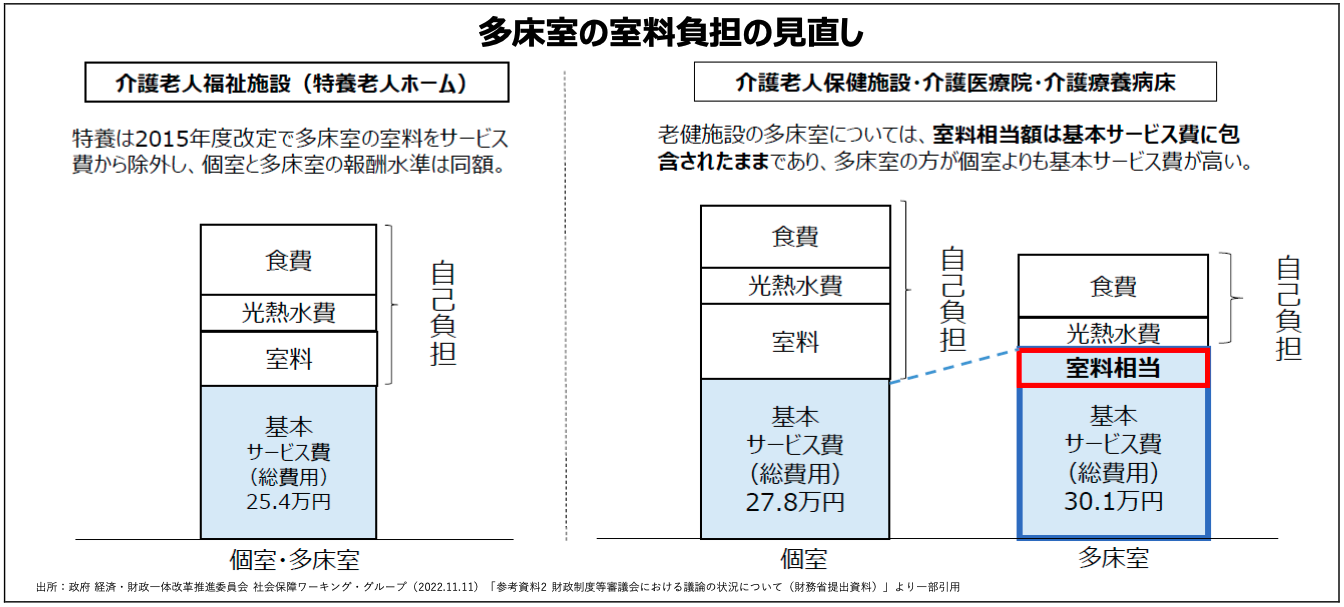

■ 多床室の室料負担の導入

介護老人保健施設・介護医療院・介護療養病床の多床室については、制度創設時より、室料相当分が介護保険給付の基本サービス費に含まれたままとなっています。居宅と施設の公平性を確保し、どの施設であっても公平な居住費(室料+光熱水費)を求めていく観点から、多床室の給付対象となっている室料相当額について、基本サービス費等から除外する見直しが検討されています。

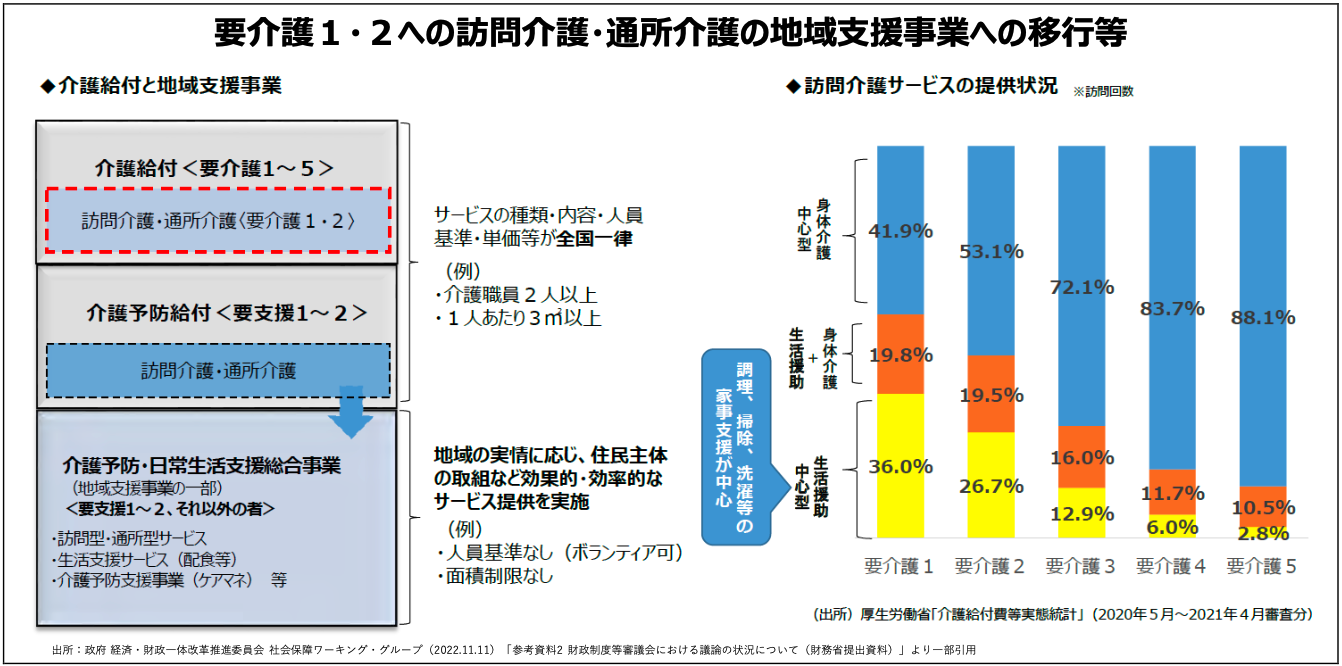

■ 軽度者への生活援助サービス等に関する給付

「要支援者」に対する訪問介護・通所介護は、地域の実情に応じた多様な主体による効果的・効率的なサービス提供を行う観点から、2017年度に地域支援事業へ移行となりました。この対象拡大として、「要介護1・2」への訪問介護・通所介護についても地域支援事業への移行(保険外し)が検討されています。訪問介護・通所介護は、多くの高齢者が利用する主要な介護サービスであり、今後も介護サービスの需要の大幅な増加が見込まれます。そして、介護分野の人材不足が懸念される点も考慮し、全国一律の基準ではなく、人員配置や運営基準の緩和等を通じて、地域の実情に合わせた多様な人材や資源の活用を図っていく新たな枠組みを構築する必要があるとして、見直しが検討されています。

また、都市部の居宅要介護者の様々な介護ニーズに柔軟に対応できるよう、通所介護と訪問介護などの複数の居宅サービスを組み合わせた新類型の「複合型サービス」を構築することも検討されています。通所介護サービス事業者による訪問介護の併用は、コロナ禍で通所介護の利用控えが進み、特例で認められた点も「複合型サービス」を後押しする一因となり、人材不足と財源不足を解消する手立てとして注目される動向です。

▼今月号の考察

今回は 2024 年介護保険制度改革に向けた現状と課題を踏まえ、利用者負担に関わる検討事項のポイントを整理しました。制度改革において「給付」と「負担」の見直しが迫られる中、今回は利用者に関わる「負担」の見直しを中心に取り上げましたが、今後は介護事業者のサービス提供に関わる「給付」の見直しに関する審議も本格化していくため、その動向にも留意していく必要があります。以上、制度改革に関する最新動向としてご参考にして頂ければ幸いです。

・本資料は情報提供のみを目的としたものであり、いかなる取引の勧誘或いは取引を確認するものではありません。

・本資料に記載された内容は、現時点において一般に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づき作成されておりますが、当社はその正確性・確実性を保証するものではありません。また、ここに記載されている内容は、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。

・本資料のご利用並びに取り組みの最終決定に際しましては、ご自身のご判断でなされますよう、また必要な場合には顧問弁護士、顧問会計士などにご相談の上でお取り扱い下さいますようお願い致します。

・当社の承諾なしに、本資料の全部または一部を引用または複製することを禁じます。

★「ヘルスケア最新情報TOPIX「介護編」2022.12月号」(PDF形式)のダウンロードは こちら から

■ 提供:株式会社 医療経営研究所