ヘルスケア最新情報TOPIX「介護編」 2023.3月号

「ケアプランデータ連携システムの概要と重要性」

今月号では、2023年4月20日より本稼働となるケアプランデータ連携システムの特徴について、国保中央会の説明会資料をもとに、「I.ケアプランデータ連携システムのポイント整理」と「II.システム稼働に向けた利用準備と運用上の取扱い」を確認していきます。

ケアプランデータ連携システム自体は、居宅介護支援事業所と居宅介護サービス事業所に関係する新たなシステムですが、入居・入所前の利用者情報のデータ共有として施設サービスにも関係してくる可能性が高く、すべての介護事業者が押さえておきたい動向だといえます。そして、LIFEをはじめ、主要な介護情報の電子化が医療DXの推進に直結している点を踏まえ、新システムの稼働は、介護事業所全体のシステムを見直す絶好の機会と受け止めていくことが大切です。

【確認keyword】

「ケアプランデータ連携システムの仕組みとメリット」 「ICT導入支援事業を活用した導入費用の 軽減」 「システム稼働に向けた利用準備とスケジュール」 「2024年度介護報酬改定との関連性」

[Ⅰ]ケアプランデータ連携システムのポイント整理

■ ケアプランデータ連携システムの仕組みと導入意図

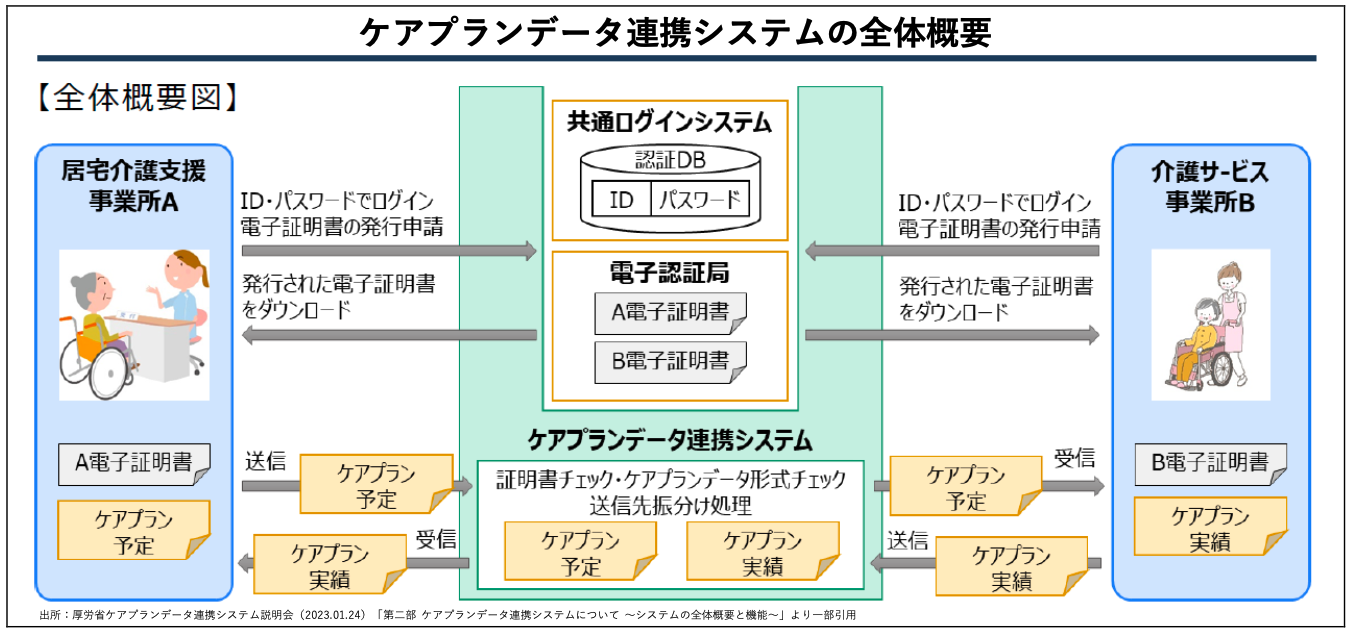

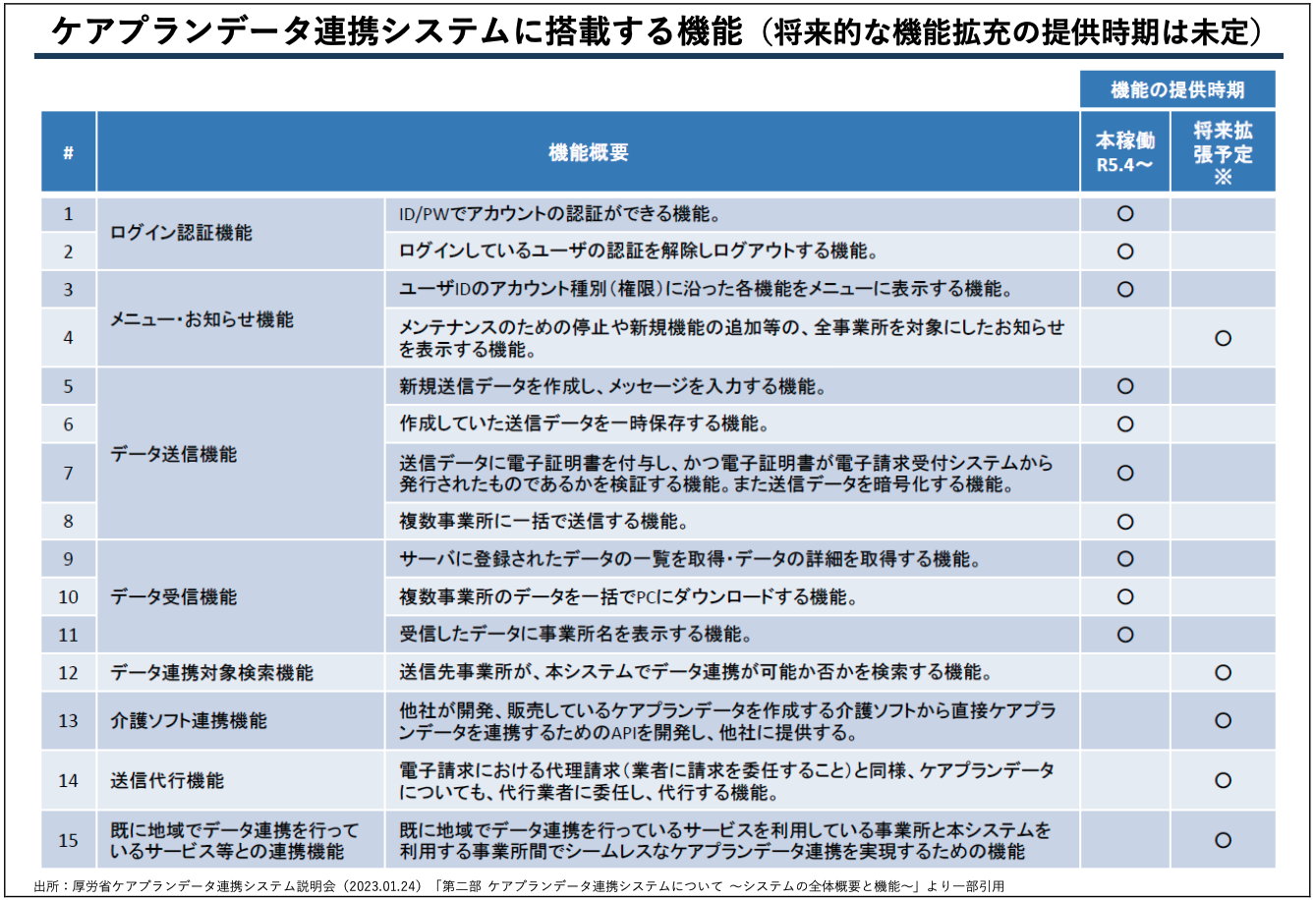

2023年4月20日に稼働開始となるケアプランデータ連携システムは、介護事業所に設置される「ケアプランデータ連携クライアント」と運用センターに設置される「ケアプランデータ連携基盤」から構成され、事業所間のケアプランデータのやり取りを行う仕組みとなります(下図)。対象は、居宅介護支援事業所と居宅介護サービス事業所が該当し、地域包括支援センターが行う介護予防支援・介護予防ケアマネジメントも対象になります。介護事業者は、システム導入の検討に際し、現在使用している介護ソフトがケアプラン標準仕様に対応できるか否か、介護ソフトベンダーへの確認が必要となります。

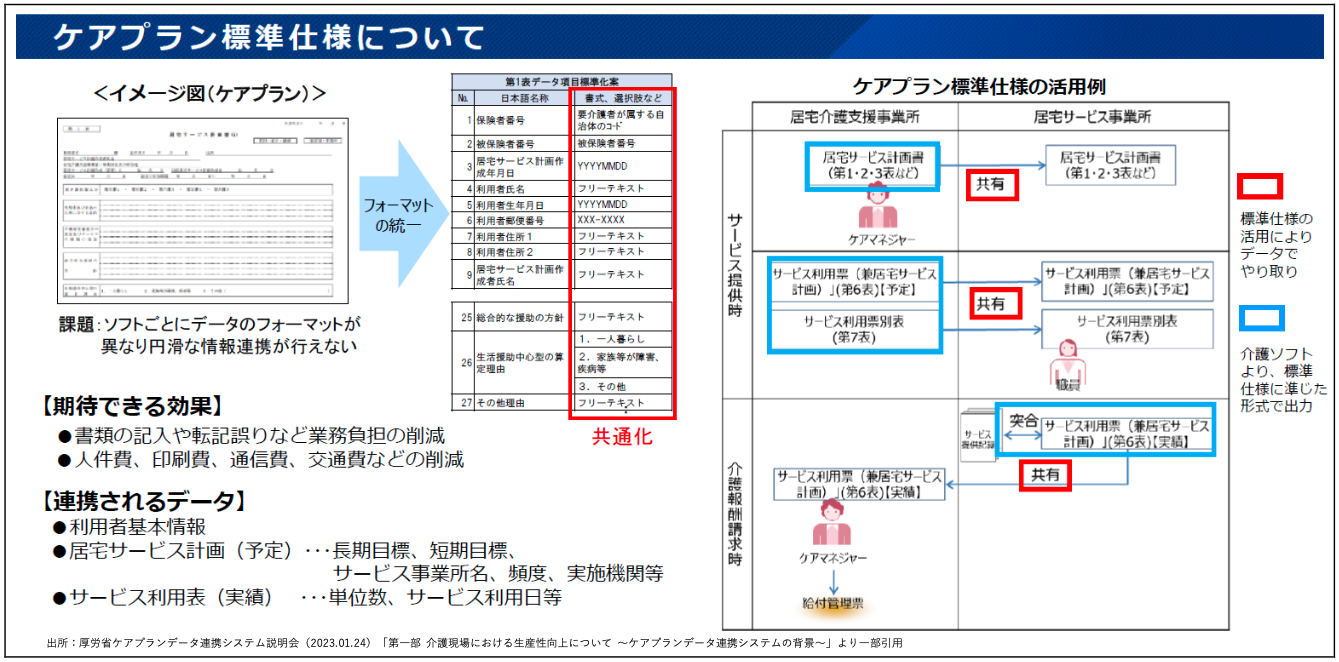

ケアプランデータ連携システムでは、居宅介護支援事業所と居宅介護サービス事業所の間で毎月やり取りされる居宅サービス計画書、サービス利用票(予定・実績)等について、事業所間でデータ連携するための標準仕様が構築されます(下図)。標準仕様を活用してデータ連携をすることで、介護事業所の文書作成に要する負担が大幅に軽減され、運用面においても、標準仕様が採用されたことで、異なるベンダーとのデータ連携が可能となり、円滑な情報共有ができるようになります。データのやり取りを行うためには、送受信双方の事業所がシステム登録をする必要があるため、事業所間の稼働状況や今後の追加仕様などを確認しながら、準備を進めていくことがポイントになります。

■ システム導入の4つのメリットと補助金の活用

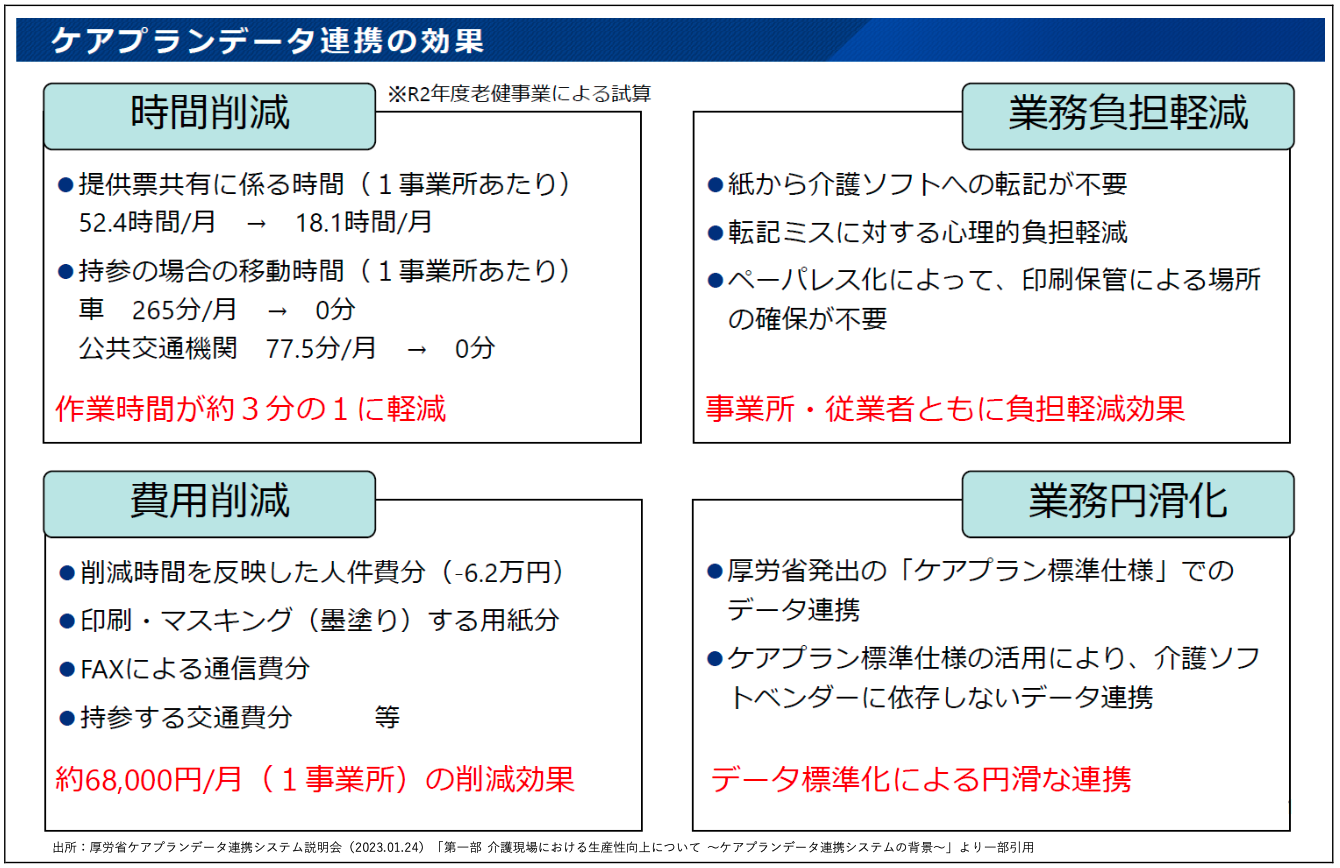

ケアプランデータ連携システムを活用する効果として、「時間削減」「費用削減」「業務負担軽減」「業務円滑化」の4つのメリットが挙げられます(下図)。最大のメリットは、現行のFAXや郵送などでやり取りしていた書類をシステム上でデータの送受信ができるようになることで、記載時間や転記誤り、データ管理の文章量、職員の負担が軽減される形となり、その労力や時間を利用者支援の向上に活かせる点です。そして、書類作成や訪問に係る業務負担の軽減は、調査研究の結果によれば、月間6万8,000円(全国平均の見込み金額)のコスト削減効果が期待できる面もあり、導入に踏み切るポイントになります。導入や維持に係る新たな費用は、生産性の向上に欠かせない投資と位置づけ、人材確保に欠かせない働きやすい環境作りをリスタートさせていく視点が欠かせません。

また、ケアプランデータ連携システムの導入の際は、ICT導入支援事業を活用して導入費用が軽減できる点にも注目です。ICT導入支援事業では、各都道府県に設置されている地域医療介護総合確保基金において、ICT化に対する導入支援が実施されています。具体的な導入支援としては、介護事業所・施設での介護ソフトやタブレット等の情報端末、Wi-Fiルーター等の機器購入の費用を補助するものであり、各都道府県が独自の募集期間を設定しているため、補助金を活用するには最新情報の確認が欠かせません。

2023年度のICT導入支援事業では「補助上限額の増額」と「補助割合(3/4)の一部拡充」のほか「ケアプランデータ連携システムの利用における拡充」も予定されるなど、システム導入を後押しする支援が新たに設けられます。補助金の活用にも着目して、介護ソフトベンダーの選定やシステム導入に向けた準備を進めていくことが重要です。

[II]システム稼働に向けた利用準備と運用上の取扱い

■ 稼働に向けた利用準備とスケジュール

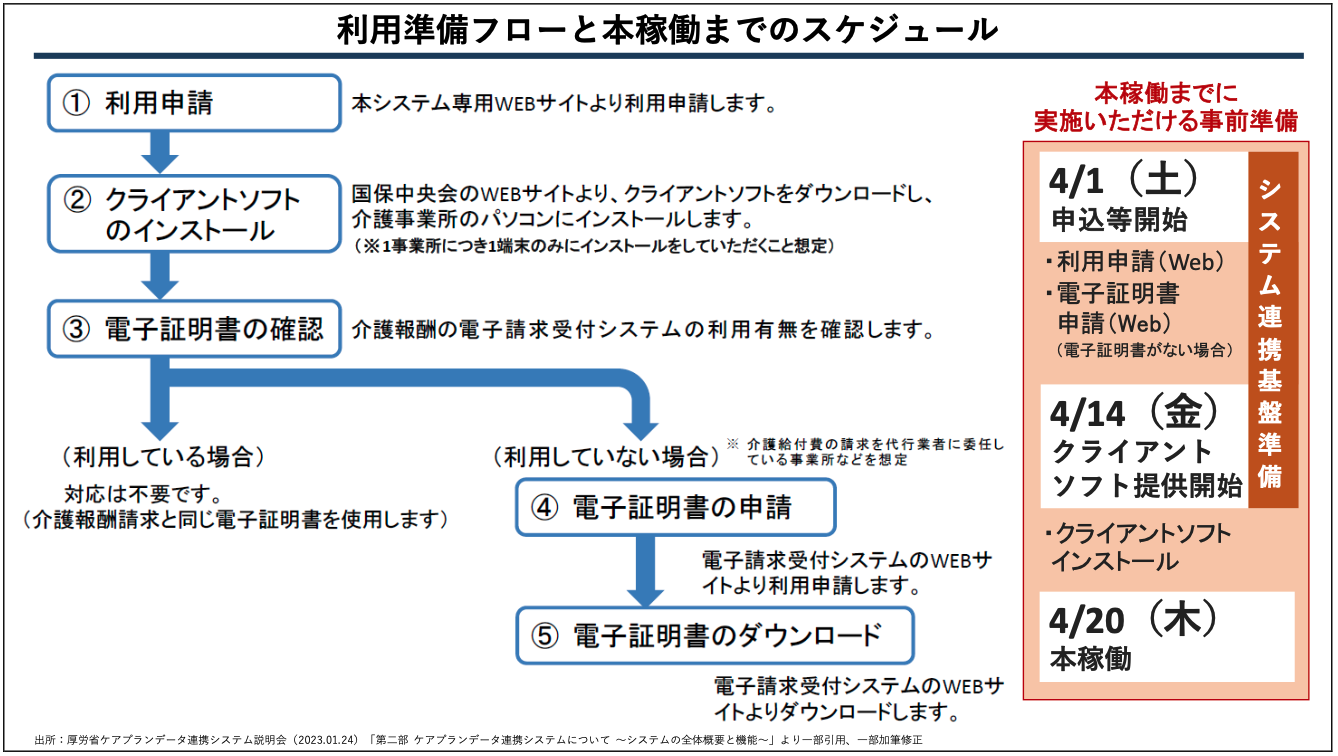

システム導入を決断された後に必要となるのが、利用に向けた準備となります。2023年4月1日から利用申請の受付が開始され、本システム専用WEBサイトより利用申請ができるようになります。4月14日以降、国保中央会のWEBサイトよりクライアントソフトのダウンロードが可能となり、ソフトのインストールはサービス毎ではなく、1事業所につき1端末のインストールが想定されています。そして、介護報酬の電子請求受付システムの利用有無を確認し、利用していない場合には電子証明書の申請が必要になり、すでに利用している場合は介護報酬請求と同じ電子証明書を使用します。こうした準備を経て、4月20日より本稼働となり、システム利用(送受信)が開始となります。

なお、ケアプランデータ連携システムに係る料金(ライセンス料)は、1事業所あたり年間21,000円(消費税込み)となり、複数サービスでも1事業所番号あたりの料金となります。料金の支払方法は、電子請求の証明書発行手数料と同様に、国保連合会に請求する介護給付費からの差引となりますが、これとは別に請求書送付による口座振り込みにすることも可能となっています。

■ 想定される運用上の取扱い

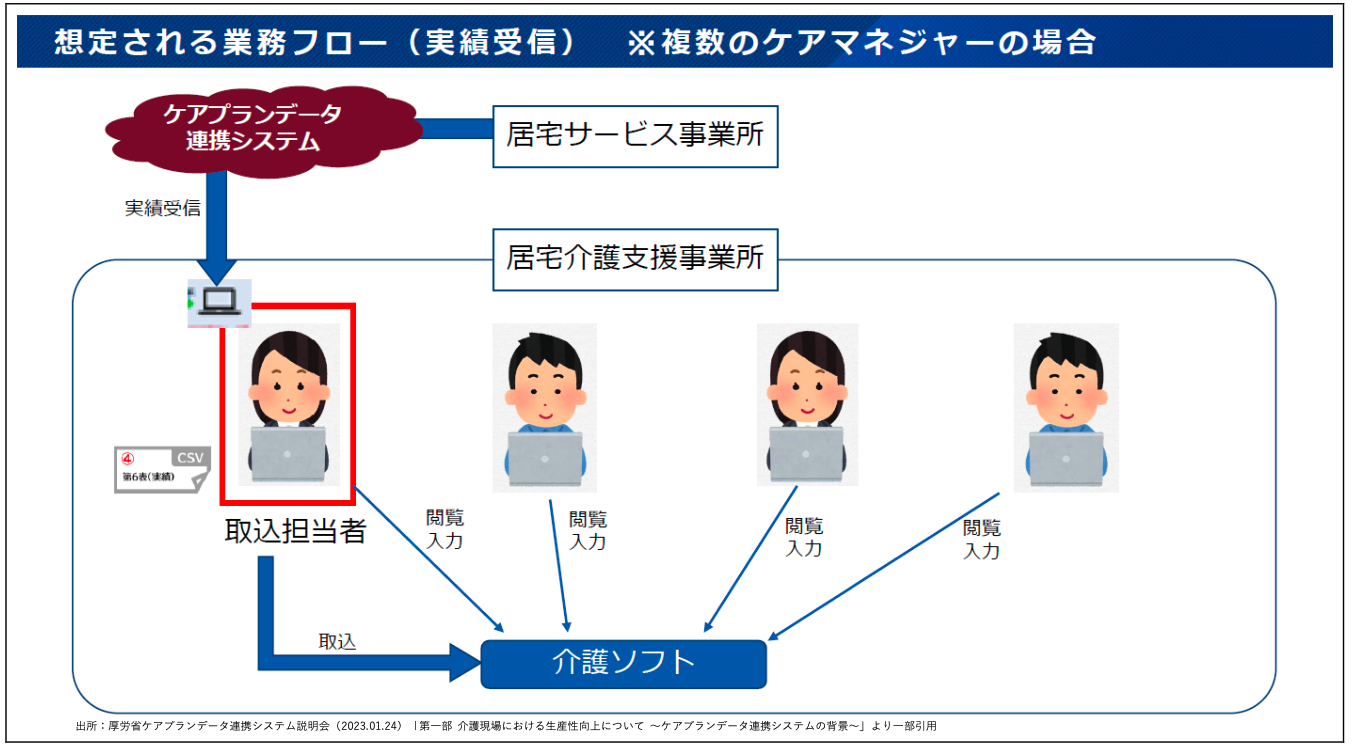

運用上の取扱いとして、居宅介護サービス事業所側は居宅介護支援事業所から送られてきたケアプラン(予定)を、居宅介護支援事業所側は居宅介護サービス事業所から送られてきたケアプラン(実績)を介護ソフトに入れることが可能になります。例えば、居宅介護サービス事業所から現在FAXで送られてきている紙媒体のケアプランを居宅介護支援事業所が介護ソフトに手入力している場合、ケアプランデータ連携システムと介護ソフトを組み合わせて運用することで手入力が不要になります。運用上はデータの取込担当者を決めて介護ソフトに反映させる形が想定(下図)、送信したケアプランデータが受信側に届いたことを送信側が認識することが可能となり、受信側が事業所のPCにデ ータをダウンロードしたことを、送信側の送信一覧画面上で確認できるようになります。また、標準様式以外の情報はPDFで出力したものを添付ファイルとして送信可能となり ますが、すべてをシステム化すれば済む話ではなく、注意すべき情報があれば、臨機応変に連絡を取り合っていかなければなりません。実際の運用にあたっては、双方の事業所間でよく相談して取扱いルールを定め、情報共有による連携強化が求められています。

今回のシステム稼働は、特に期限が設けられた訳ではないものの、「科学的介護推進システム(LIFE)」のような介護報酬上の評価(加算)が新設される可能性があるため、2024年度介護報酬改定から逆算して導入時期を見積もっていくことが大切です。データ連携の意図や4つの導入メリットを踏まえ、システム導入を先延ばしにせずに決断していくことで、これからのDX時代の環境変化を乗り切る機運を醸成していけるでしょう。

▼今月号の考察

今回は、ケアプランデータ連携システムの導入メリットや稼働に向けた利用準備のポイントを整理しました。DX時代が幕明けして変革期に突入する今、システムの入替やベンダーの選定・変更も含めて、システム導入による業務の効率化を再検証する絶好の機会であり、職場環境の改善や生産性の向上につなげつつ、導入後の運用も見据えていくことが導入に向けた重要な着眼ポイントとなります。以上、最新動向としてご参考にしていただければ幸いです。

・本資料は情報提供のみを目的としたものであり、いかなる取引の勧誘或いは取引を確認するものではありません。

・本資料に記載された内容は、現時点において一般に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づき作成されておりますが、当社はその正確性・確実性を保証するものではありません。また、ここに記載されている内容は、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。

・本資料のご利用並びに取り組みの最終決定に際しましては、ご自身のご判断でなされますよう、また必要な場合には顧問弁護士、顧問会計士などにご相談の上でお取り扱い下さいますようお願い致します。

・当社の承諾なしに、本資料の全部または一部を引用または複製することを禁じます。

★「ヘルスケア最新情報TOPIX「介護編」2023.3月号」(PDF形式)のダウンロードは こちら から

■ 提供:株式会社 医療経営研究所