ヘルスケア最新情報TOPIX「介護編」 2023.4月号

「Postコロナに向けた感染・災害に強いシステム作り」

今月号では、2021年度介護報酬改定において「BCP策定」が運営基準に組み込まれ、すべての介護事業者に対して2024年度に義務化となる点について、「I.今般のコロナ対策の集大成となるBCP策定」を確認し、「II.感染症対策×働き方改革×ICT=補助金活用」を整理していきます。

介護現場が感染媒介の現場にならないよう、感染症対策を再確認しつつ、感染者が発生した場合に感染を拡大させないために「BCP策定」が必要不可欠です。利用者にとって介護サービスは命綱であり、緊急時に高齢者が生活機能を失わないための対策をしっかり確保していきましょう。

【確認keyword】

「介護事業所等における4つの重点対応ポイント」 「BCP策定の早道は厚労省資料の活用」 「感染症対策と働き方改革に対応したICTツール」 「補助金活用の押さえておきたいポイント」

[Ⅰ]今般のコロナ対策の集大成となるBCP策定

■ コロナ収束の兆候とBCP策定の絶好のタイミング

日本で初めて新型コロナウイルス感染症の感染者が確認されてから3年余りが経過し、第8波のピークは過ぎて、各地での感染者報告数は減少傾向となっています。第8波収束の理由は抗体保有率(自然感染+ワクチン接種)が十分高まったことが起因したものだと考えられています。こうしたコロナ収束の兆候を踏まえ、マスク着用は3月13日から個人の判断に委ねられ、5月8日には新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類へと移行されることが決まるなど、行動制限のルール緩和へと舵が切られる中、社会経済活動の活発化の様相が見え出してきました。

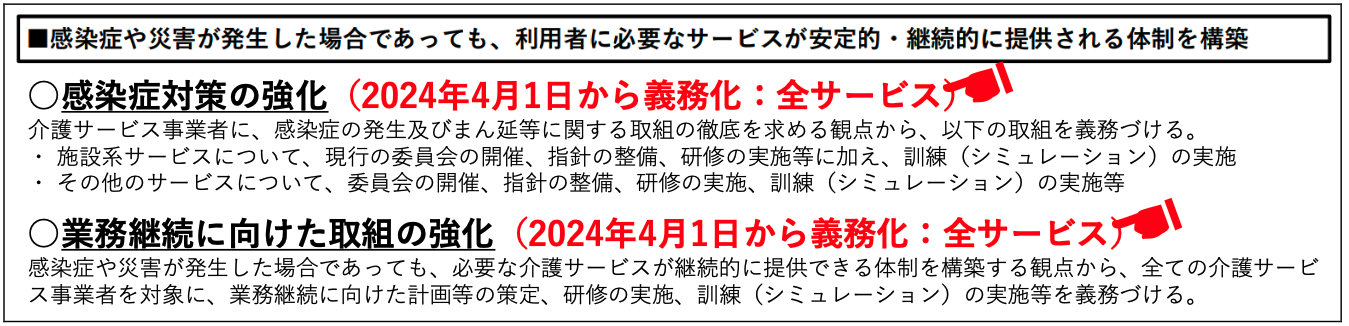

しかしながら、今後の流行はしばらく抑制されることが期待されるものの、免疫の減衰やウイルスの変異による免疫逃避によって、再流行が起こる可能性は否定できない状況です。そして、介護分野では介護施設等でのマスク着用は推奨され、引き続き感染症対策の徹底が求められています。今できることは何かを考えてみると、感染症対策に対して、この3年間で得られた経験や教訓を振り返り、その場しのぎの応急処置から根本療法へと転換していかなければならない時期に差し掛かったといえます。2024年4月は「BCP策定」が義務化されるタイミング(下図)であり、今年度が感染・災害に強いシステム作りに取り掛かる絶好の機会だと認識して、取り組んでいくことが肝要です。

■ 介護事業所等における4つの重点対応ポイント

感染症対策を確実に遂行させていくには強制的な手立てが必要であると判断され、2021年度介護報酬改定において「BCP策定」が運営基準に組み込まれ、すべての介護事業者に対して義務付け(3年の経過措置を経て、2024年度に義務化)となりました。利用者の多くは日常生活・健康管理、さらに生命維持の大部分を介護サービスに依存しているため、サービス提供の寸断は利用者の生活・健康・生命に支障をきたすことから義務化に至った経緯があります。

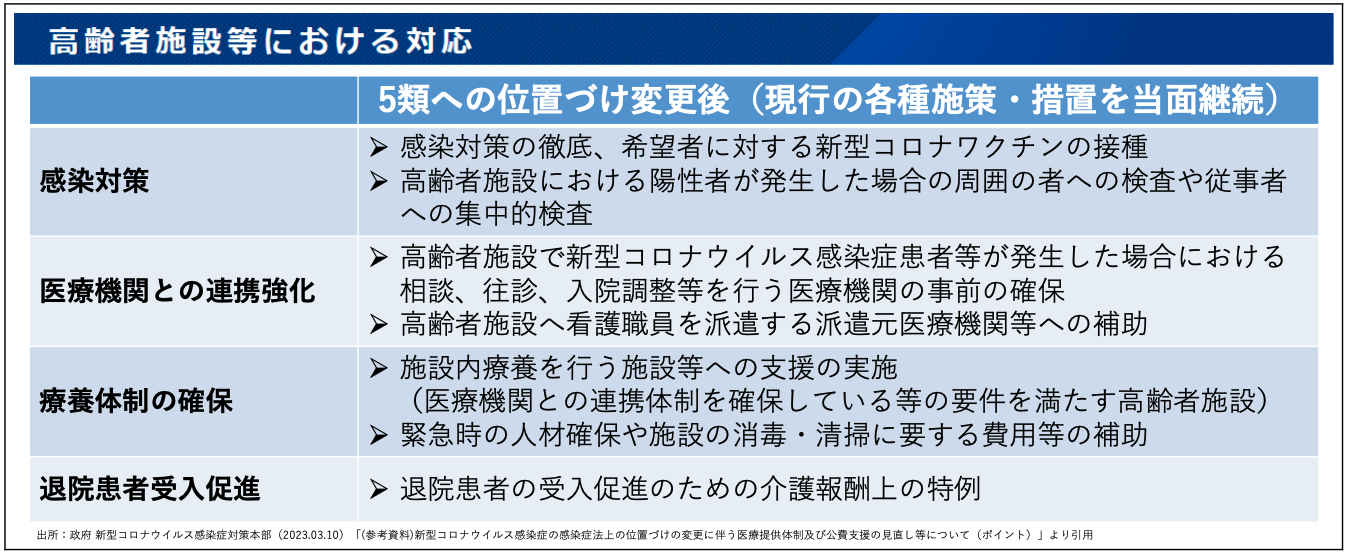

5月8日には、新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類感染症へと移行されますが、現行の施策や措置は当面継続とされ(下図)、引き続き「感染対策」「医療機関との連携強化」「療養体制の確保」「退院患者受入促進」が重点的に求められ、これらの4つを「BCP」に適切に反映させていく必要があります。介護事業所等では、利用者を安定的に受け入れるために「BCP策定」は必須の体制整備だと再認識するとともに、「BCP策定」なしでは運営ができない時代に移り変わった点に留意していかなければなりません。

介護サービスは利用者へのケアが対人サービスであるが故に、十分な感染症対策を行っていても他業種よりも感染リスクが高い部類に該当します。対人サービスによる触れ合いや人の行き交い、本人に発熱や咳がない自覚のない無症状病原体保有者が一定数いる以上、感染者発生の可能性をゼロにすることはできません。感染症対策の基本である病原体を事業所内や利用者宅に「持ち込まない」「持ち出さない」「拡げない」点に特に注意し、感染者が出てから慌てることのないよう、感染症発生時の対応を事前に想定しておくことが、感染拡大を最小限に留める重要なポイントになります。

介護事業所等では、平常時からスタッフ自身の健康管理や感染予防はもとより、感染症発生時には感染拡大防止の迅速かつ適切な対応を図らなければなりません。感染症発生時の対応は初動が肝心であり、感染状況を把握して二次感染を防止する対応が最優先事項となります。そして、感染者の受入医療機関をはじめ、行政との報連相の体制や自法人だけで対応できない場合の連携・協力関係の構築を「BCP」に明示して、事前に体制を整えておくことで見えない不安を払拭できるでしょう。

■ 事業・利用者・職員を守るBCPの位置づけ

BCP策定の早道は、厚労省が公表している入所・通所・訪問などの特性を踏まえた各介護サービスのノウハウが盛り込まれたガイドラインをはじめ、ひな形や様式のテンプレートを活用することです。厚労省サイトの動画コンテンツは研修に活用することもできます。BCP策定の手順は、ゼロから策定することは労力・時間の面で負担が大きいため、厚労省のテンプレートを活用して、空欄を埋めていきながらBCPの全体を網羅していくことが、策定に取り掛かるうえでのポイントになります。BCPは策定の義務化により「運営指導」の際に提示や確認が求められる可能性があるものの、提出用に作成する書類ではありません。BCPは初めから完璧を目指さず、改良を重ねて見直す前提で作成を始め、まずはBCP策定の土俵に上がっていく行動が重要になります。そして、コロナ禍の3年間の業務の中で生じた問題点や教訓を盛り込んでいくことで具体性が増し、事業運営に欠かせない計画に位置づけていくことが大切です。

そして、BCP策定とともに研修と訓練の実施もセットで義務付けになっている点に留意しなければなりません。研修と訓練の実施にあたっては、実施時における課題や改善事項などを整理して、委員会として議事録などの記録を残すことがポイントになります。3年余りのコロナ禍において、くしくも日々の業務自体が訓練と実践の連続となったケースも少なくなく、1つひとつの教訓が、事業者の基礎体力を高め、予期せぬクラスターや災害時の備えとなり、利用者や職員を守りながら事業を継続する礎になったはずです。

介護事業において、利用者の多くは日常生活や健康管理・維持の大部分を介護サービスに依存しています。サービス提供が困難になることは利用者の生活・健康・生命に支障をきたすため、優先度の高い業務を早急に回復し、いかに継続していくかが重要になります。そして、介護サービスに携わる職員の理解を深めることで、非常時にパニックに陥ることなく円滑にサービス提供を行い、事業を継続することができるのです。

「新型コロナウイルスなどの感染症」と「大地震や風水害などの自然災害」の2つの対策が求められる中、BCPも各々策定する必要があります。「感染症」と「自然災害」では被害の対象や期間などの違いに着目していくことが策定のポイントであり、感染症では「ヒト」への影響が大きく、自然災害では建物や設備、通信網などの「インフラ」に被害を及ぼす点が大きく異なります。どちらも事業・利用者・職員を守るうえで、何が必要で何をすべきかを組織的に考え、各事業者のリスク度合いに応じて「感染症」と「自然災害」のどちらを優先させるかを判断していく必要があります。すでに策定済の場合であっても最新情報にアップデートしながら研修や訓練を重ねていくことが重要です。

初めに「感染症」対策に取り組めば、その知見をベースに「自然災害」の対策に応用していくことで、同時にBCP策定に取り掛かるよりもスピーディーに効率良く取り組むことが可能です。コロナ禍ではクラスターを経験した介護施設等も少なくなく、自然災害においては全国的に大地震や風水害が多発していることから、管理者やケアマネジャーを中心に、実際の現場の対応例や体験談などを収集・共有し、対策に反映していくことで、事業・利用者・職員を守るためのより実践的なBCPに仕上げていけるでしょう。

[II]感染症対策×働き方改革×ICT=補助金活用

■ 感染症対策と働き方改革に対応したICTツールの活用

昨今、高齢化の進展に伴って介護ニーズが年々増加する中、介護サービスの提供を担う人材の確保と育成が大きな課題となっています。これは、機械では代行することができない人手が必要な労働集約型産業の特徴だといえます。その一方で、この3年余りに及ぶコロナ禍により、人手が欠かせない労働集約型産業の特有の問題として、クラスターの発生やスタッフが濃厚接触者になるなど、密になりがちな介護サービスの提供ができない新たな問題に直面する事例も数多くあったと思います。

相次ぐ介護クラスターとその報道により、サービスを敬遠する利用者も多く、サービスの利用控えによる売上減少とともに、感染を恐れるスタッフや仕事のないパートスタッフの離職が進む悪循環に陥ったケースも少なくありません。さらには、サービス提供が再開となったときに必要な人材が足りないという「介護崩壊(利用受入れの中止、スタッフの離職、事業所の休止、倒産等)」の連鎖も問題となりました。

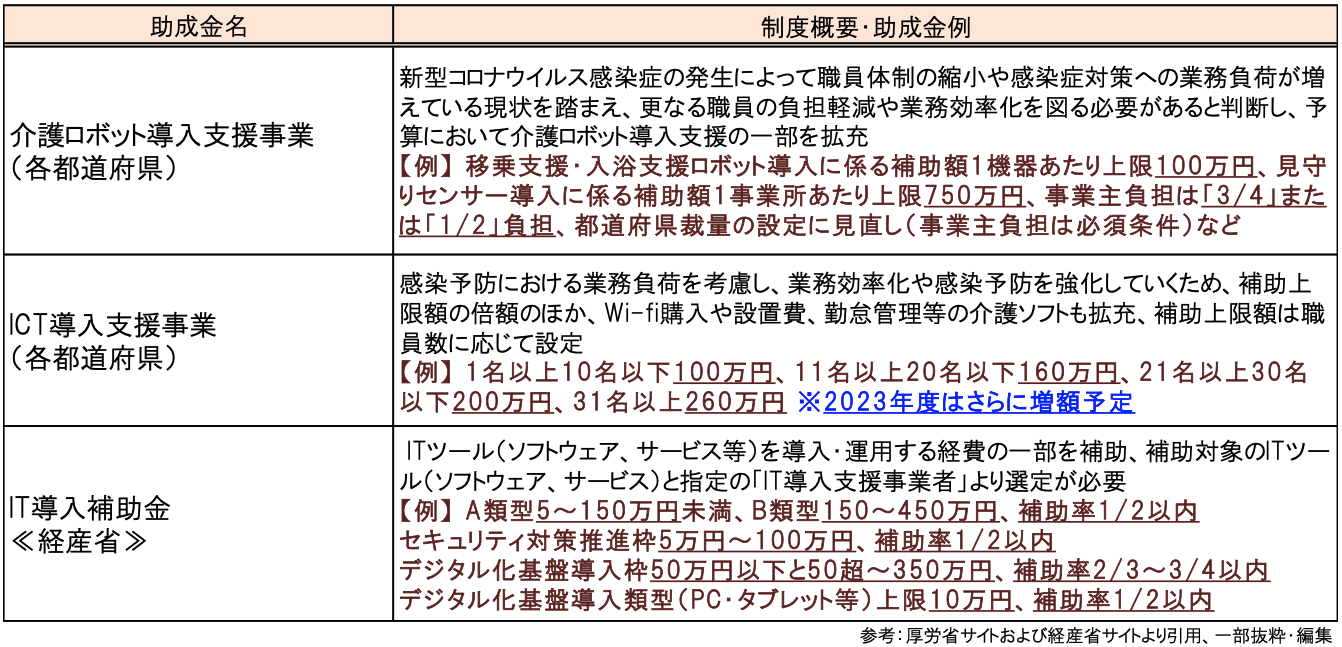

こうした事態を打開していくには、経営者はスタッフの安定的な雇用につながる「働き方改革」への対応を起点に、BCP策定による「感染症対策」の徹底が重要です。さらに非接触型サービスや業務効率化を図る「ICT活用」を付加することは、労働環境の改善やサービスの質向上、利用者やスタッフを守るうえでも不可欠であり、これらに関連する補助金の活用が介護経営の安定化の鍵を握るといっても過言ではありません(下図)。

■ 補助金活用の押さえておきたいポイント

「感染症対策」や「働き方改革」の実践をはじめ、「ICTツール」の導入において共通する重要なポイントは労働環境を改善して足元をしっかり固めていくことです。業務効率化や生産性向上の新たな取り組みに不安や悩みなどがあれば、労務管理の援助体制等が強化された「働き方改革推進支援センター」を活用していきましょう。そして、雇用関連の助成金の受給にあたっては、改善したい目的に合致すれば活用しやすいものの、細分化されたコースも含めれば50種類以上もあるため、特に「働き方改革」への対応や「介護職員等特定処遇改善加算」などと併せて活用できる助成金を中心に確認していくことが、補助金を活用していくうえでのポイントになります。

そして、介護分野ではデータヘルス改革の一環で「科学的介護」が推進される中、介護事業所等における介護ロボットの活用やICT対応は業務の効率化を図ることができ、労働力不足を補う手立てとして期待されています。「ICTツール」の活用は、「感染症対策」において有効な面も多く、非接触型サービスの推進や人手を掛けなくても補完できる業務の穴埋めとして欠かせないツールであることを再認識していくことが大切です。ICT活用は「感染症対策」と「働き方改革」の推進を加速させる一助としても重要な切り札になります。加えて、医療DX(介護DXを含む)の推進に向けた制度の動向として、「科学的介護情報システム(LIFE)」や「ケアプランデータ連携システム」をはじめ、「提供したケアに関する記録(日々記録されている提供したサービスの記録、食事・排泄の状況、バイタル、生活状況等)」において電子的な対応が必要になっていく点にも注視し、制度の方向性を加味した取り組みが不可欠だといえるでしょう。

ツール導入に向けた検討では、現場スタッフの意見を聴き入れ、現状の問題点と改善策などを全員で話し合う場を設けることができれば、導入の有無に関わらず、組織力を高める有意義な意見交換ができるでしょう。ICT 関連補助金は申請時期や予算枠が限られているため、最新動向を入手しながら導入の検討を進める必要があります(下図)。介護事業者に押し寄せる医療DXの波を乗り切るためには、制度の理解を深めつつ、専門家の知見を取り入れながら、環境変化に柔軟に対応していくことが大切です。

▼今月号の考察

今回は、2024年度に「BCP策定」が義務化となる点について、BCPの策定に向けたポイントを確認し、感染症対策や働き方改革、ICTツールの必要性を整理しました。返済不要の補助金は、金銭的なメリットのみならず、新たな取り組みを強化するキッカケとなり、上手に積極的に活用していくことがポイントになります。以上、運営の一助としてご参考にして頂ければ幸いです。

・本資料は情報提供のみを目的としたものであり、いかなる取引の勧誘或いは取引を確認するものではありません。

・本資料に記載された内容は、現時点において一般に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づき作成されておりますが、当社はその正確性・確実性を保証するものではありません。また、ここに記載されている内容は、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。

・本資料のご利用並びに取り組みの最終決定に際しましては、ご自身のご判断でなされますよう、また必要な場合には顧問弁護士、顧問会計士などにご相談の上でお取り扱い下さいますようお願い致します。

・当社の承諾なしに、本資料の全部または一部を引用または複製することを禁じます。

★「ヘルスケア最新情報TOPIX「介護編」2023.4月号」(PDF形式)のダウンロードは こちら から

■ 提供:株式会社 医療経営研究所