ヘルスケア最新情報TOPIX「介護編」 2023.7月号

「2024年度改定に備えた認知症対応のポイント」

今月号では、厚労省や参議院などの公表資料などを参考にしながら、「I.認知症高齢者の増加に対応した認知症基本法の成立」を確認し、「II.認知症ケアパスを踏まえた介護分野での対応ポイント」を整理していきます。

「認知症基本法」の成立自体は、介護事業者の対応には直接的に影響はないものの、社会的な認知症支援への積極的な参画により、今後の介護事業者の取り組みに対して、相乗的にさらに期待が寄せられてくると予想されます。そして、2024年度改定では認知症対応や医介連携の評価がポイントになってくるため、地域の認知症ケアパスや提供体制の再確認が重要になるでしょう。

【確認keyword】

「認知症基本法のポイント」 「認知症ケアパスに基づく連携体制の構築」 「認知症介護 基礎研修の受講措置の義務化」 「2024年度改定に向けた認知症対応の取り組み方」

[Ⅰ]認知症高齢者の増加に対応した認知症基本法の成立

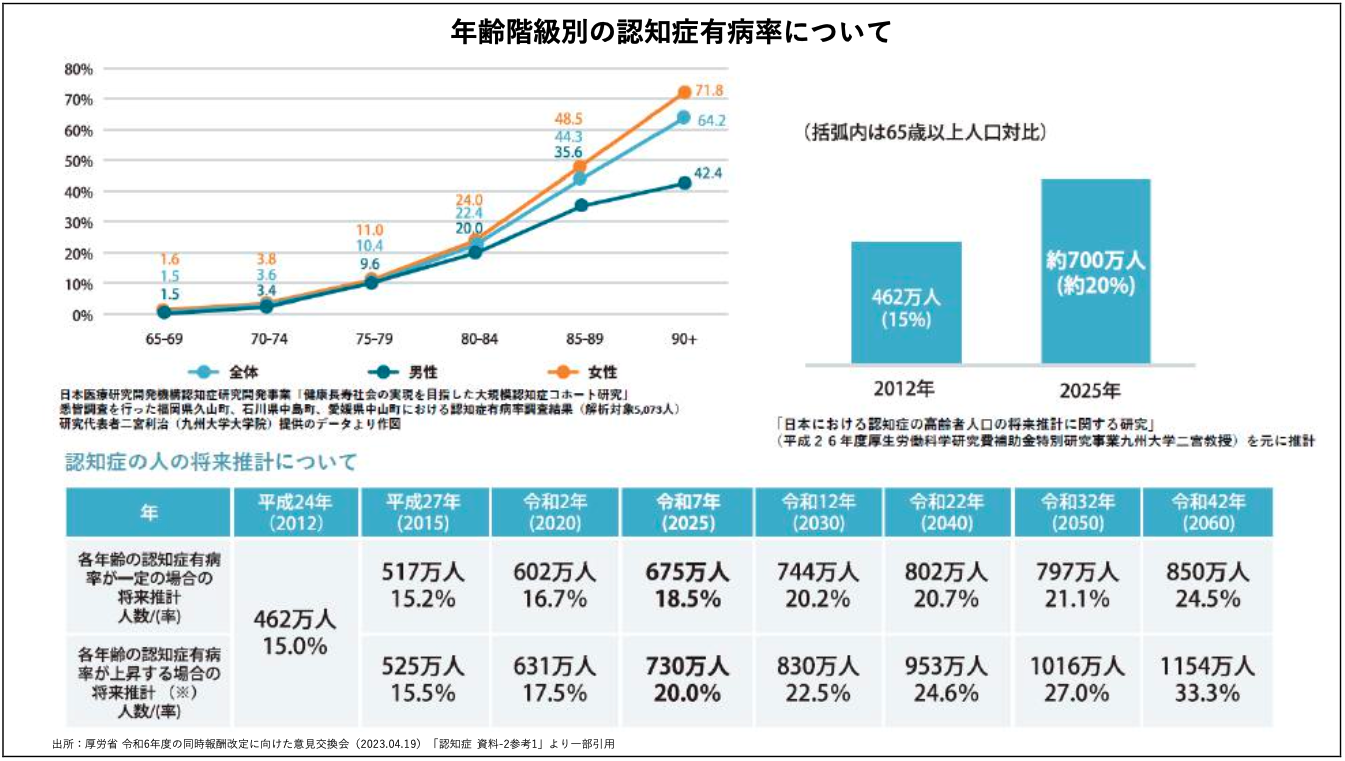

近年、我が国の人口は減少局面を迎え、2065年には総人口が9,000万人を割り込む一方で、高齢化率は38%台の水準に高まっていくと推計されています。高齢になるほど認知症の発症リスクは高まるため、高齢化率の高まりとともに、認知症高齢者も増加していくと見込まれ、認知症高齢者数は2025年に約700万人(高齢者の約5人に1人)、2040年には約800~950万人(高齢者の約4~5人に1人)に達すると推計されています(下図)。認知症高齢者の増加は、医療・介護現場の対応のみならず、今後は誰しもが当事者や介護者として認知症に関わる可能性がある点に留意しなければなりません。

また、2022年に警察に届け出があった認知症の行方不明者の数は1万8,709人となり、統計を取り始めた2012年の9,607人から、10年間で倍増して最多を更新するなど、認知症の人と共生する社会づくりが、今後の課題として浮き彫りになっています。

これまでの認知症の主だった施策を確認すると、2004年に「痴呆」から「認知症」に呼称が改められ、2005年に認知症サポーター100万人キャラバンなど、認知症の普及啓発のためのキャンペーンが行われました。2008年には「認知症の医療と生活の質を高める緊急プロジェクト」による適切な医療や介護、地域ケア等の総合的な支援の足場が固められました。2012年施行の改正介護保険法では「認知症対策の推進」が盛り込まれ、2015年には2025年を見据えた「新オレンジプラン」が策定され、認知症の施策が継続的に推進されて現在に至ります。これらは、認知症になっても、本人の意思が尊重され、尊厳をもって暮らし続けることができるように、適時適切な医療や介護を受けられる体制整備に寄与してきたといえます。

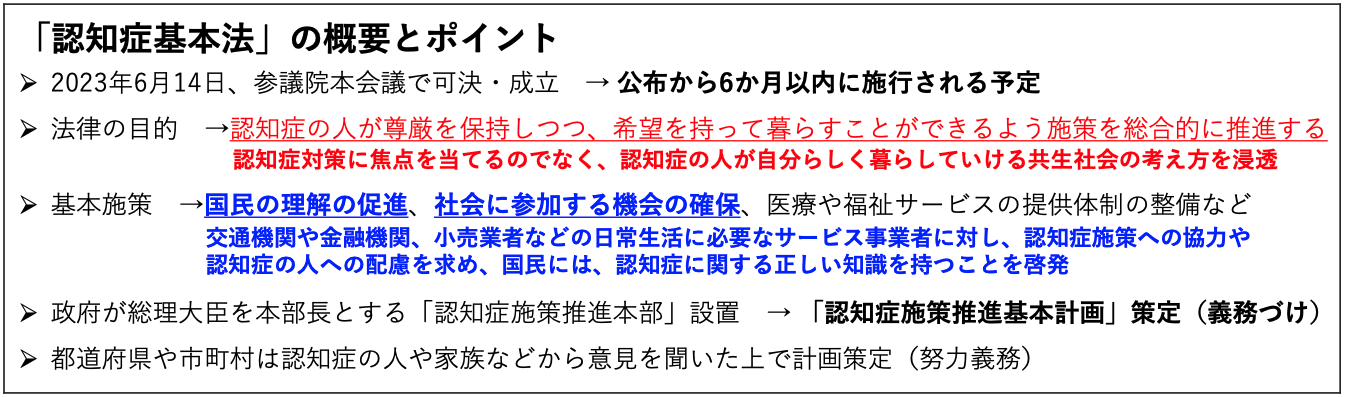

こうした中で、国民の認知症との関わりを深めることを目的とした「認知症基本法」が2023年6月14日に参議院本会議で可決・成立しました。「認知症基本法」は、認知症がある人でも尊厳を持って社会の一員として自分らしく生きるための支援や、認知症予防のための施策を定めた法律となっています。「認知症基本法」は、認知症に対する偏見を払拭し、認知症への「国民の理解の増進」が盛り込まれた点が画期的であり、認知症対策や認知症予防に焦点を当てるのでなく、認知症の人が自分らしく暮らしていける共生社会の考え方を浸透させていくための法律だと理解していくことが肝要です。

そして、「認知症基本法」では医療機関・介護事業者だけでなく、交通機関や金融機関、小売業などの日常生活に必要なサービス事業者においても、支障のない範囲で認知症施策への協力が求められています。具体的には、認知症の人が暮らしやすい地域にしていくため、交通インフラの整備やバリアフリー化、雇用・就労の援助、認知症を理解するための教育も拡充される運びとなります。今後、政府は「認知症施策推進基本計画」を策定し、各自治体では認知症支援のための独自の施策の実施が求められています。

なお、関連事項として、2019年から進められている認知症の初期段階から心理面・生活面における地域ごとの認知症サポーター等のチームによる支援の仕組み「チームオレンジ」では医療機関・介護事業者以外も関わっているため、「認知症基本法」の施行が「チームオレンジ」の活動をさらに拡充させていくキッカケになるでしょう。

[II]認知症ケアパスを踏まえた介護分野での対応ポイント

■ 医療分野と介護分野における認知症支援の現状

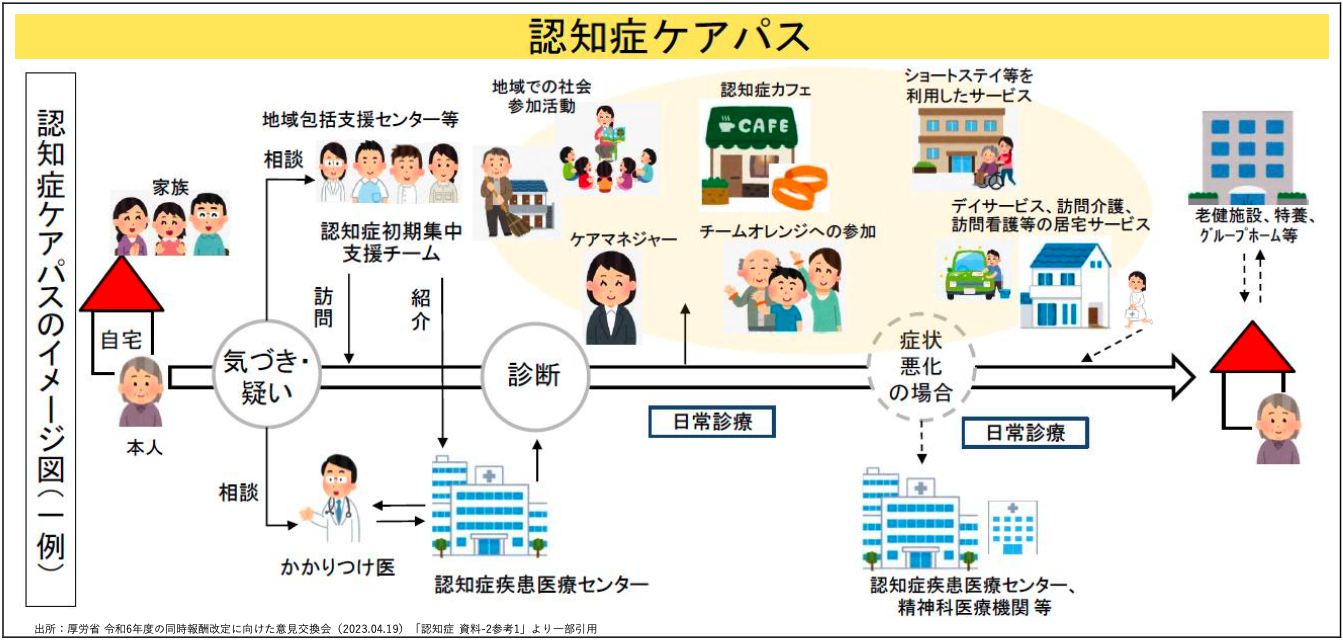

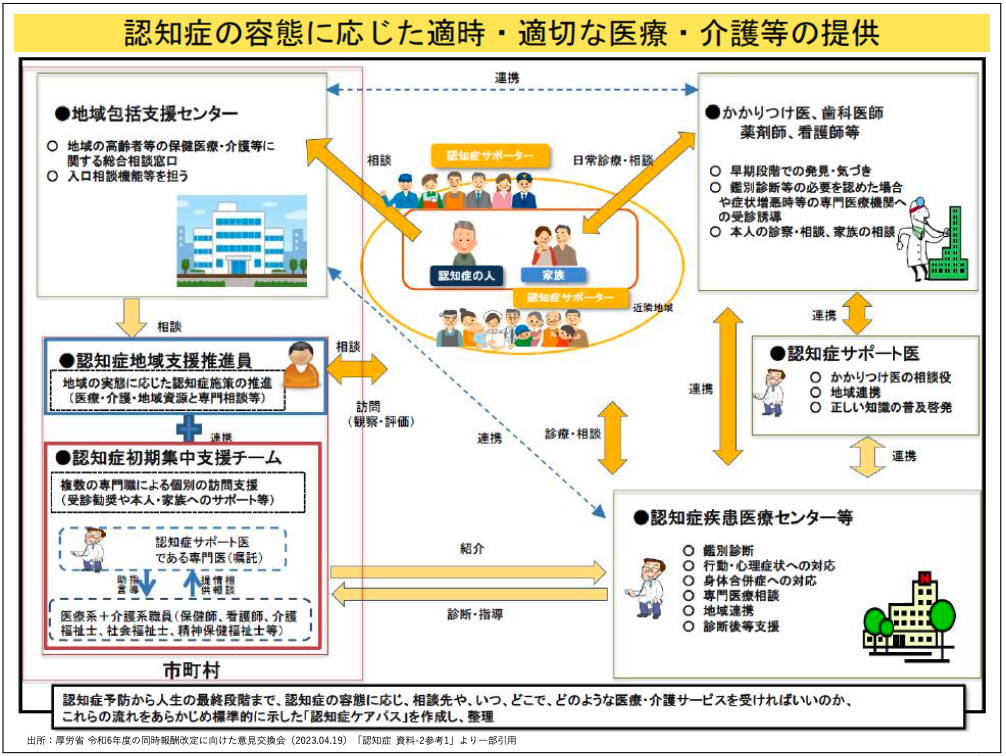

医療分野における認知症対応は、発症予防から人生の最終段階まで、認知症の容態に応じて、いつ・どこで・どのような医療・介護サービスを受ければいいのか、これらの流れをあらかじめ標準的に示した「認知症ケアパス(下図)」をベースに行われています。認知症ケアパスは地域ごとに策定が進められており、連携体制が構築されています。

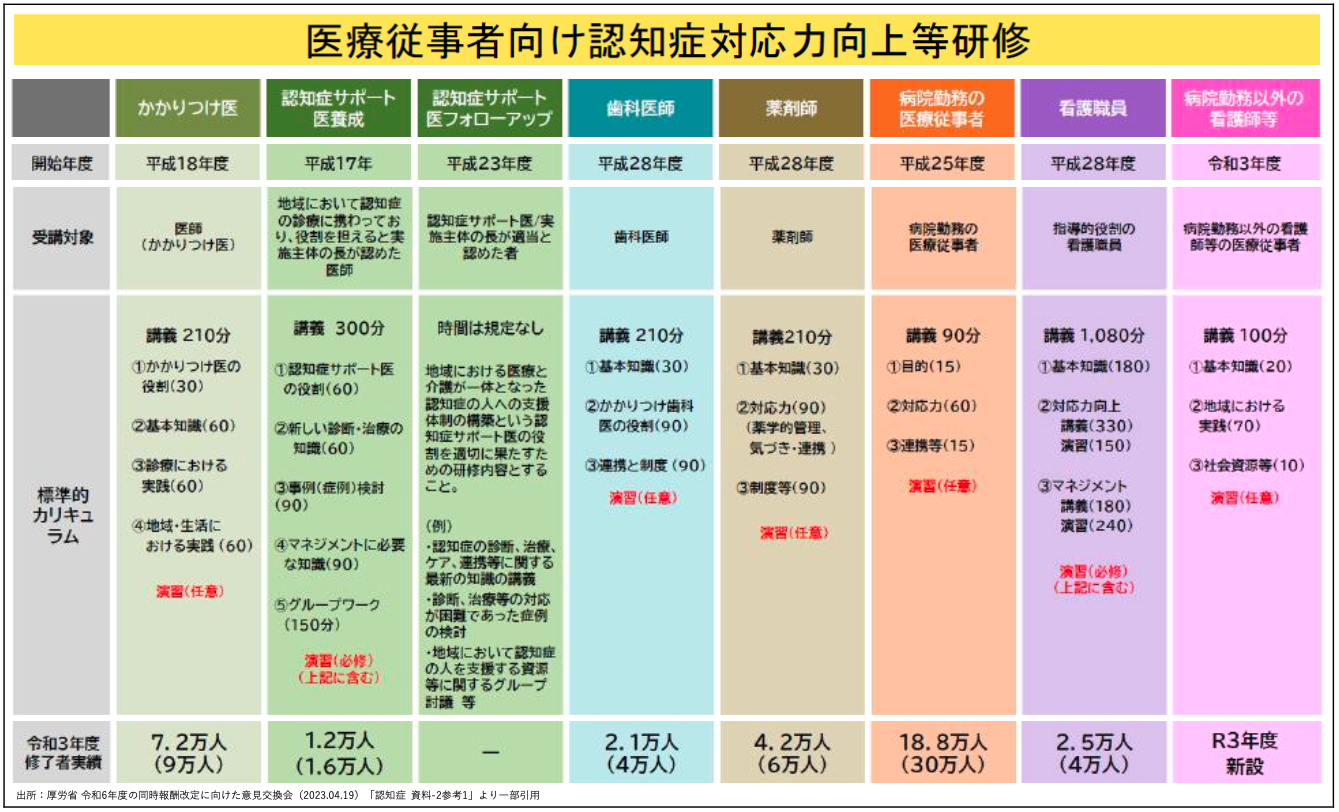

「認知症ケアパス」を実践し、必要に応じて適切な医療機関に繋いでいくためには、認知症に対する対応力を高めていく必要があり、かかりつけ医や各医療従事者は、役割に応じた研修を受講することで、認知症対応力の土台作りが進められています(下図)。

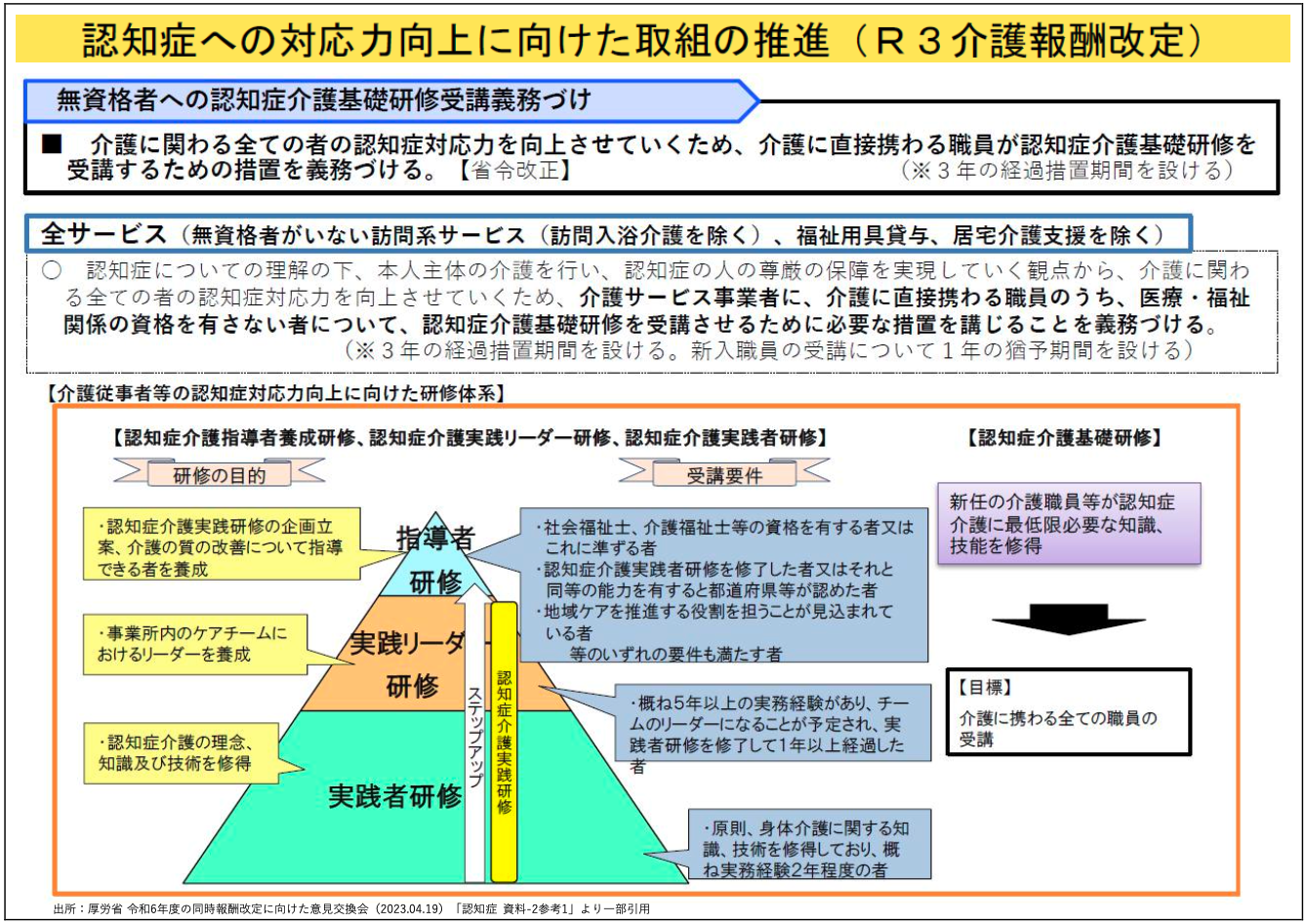

これに対し、介護分野では、介護従事者全体の認知症対応力向上を図るため「認知症介護実践研修」として、指導者研修・実践リーダー研修・実践者研修が自治体等により実施され、介護従事者に対しての研修が組み込まれています。そして、2021年度介護報酬改定では、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者に対する「認知症介護基礎研修」を受講させる措置を講じることが介護保険施設等に義務化されました(下図)。さらに、2021年度改定では、すべての介護サービス事業者を対象に、研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度での公表が求められているため、しっかりと対応していかなければなりません。

■ 2024年度改定に向けた認知症対応の取り組み方

地域包括ケアシステムにおける認知症の人への対応の基本は、認知症の人の医療・介護等に携わる者が、認知症の人に対して、個性や想い、人生の歴史等を持つ主体として尊重し、できる限り各々の意思や価値観に共感していくことが重要だとされています。認知症の人には、できないことではなく、できることやできる可能性のあることに目を向け、本人が有する力を最大限に活かしながら、地域社会の中で本人のなじみの暮らし方やなじみの関係が継続できるよう、伴走者として支援していくことが大切です。

そして、認知機能低下のある人や、認知症の人の早期発見・早期対応のためには、地域の関係機関間の日頃からの有機的な連携が必要となります。介護事業者は、地域包括支援センターやかかりつけ医等の関係機関をはじめ、認知症疾患医療センター等の専門機関とも連携し、認知症の疑いがある人に早期に気付き、本人が安心して暮らしていけるよう適切に対応していくことを意識付けしていかなければなりません。また、認知症と診断された後の本人・家族等に対する支援にも関与していくことが重要になります。

認知症は、医療と介護の両方の支援が必要であり、早期対応・重度化予防には多職種連携による関わりが不可欠です。介護事業者は、地域の認知症ケアパスや提供体制(下図)を再確認しつつ、2024年度の診療報酬との同時改定における評価の見直し、連携体制の整備を促す新たな評価に着目していくことが重要になります。そして、医療・介護間での情報共有を強化する医療DXの推進に対しても注視していく必要があるでしょう。

▼今月号の考察

今回は、今後の認知症高齢者の増加を見据えた認知症基本法の情報を確認し、医療分野の認知症支援と介護分野における対応ポイントを整理しました。「認知症基本法」の成立は、社会的な認知症支援への積極的な参画を促すこととなり、介護事業者の対応を強化していくキッカケになります。2024年度介護報酬改定を前に、地域の認知症ケアパスや提供体制の現状を確認しつつ、改定における認知症対応や医介連携に対する審議に目を向けていくことが必要になるで しょう。以上、介護経営に関わる最新動向として、少しでもご参考にして頂ければ幸いです。

・本資料は情報提供のみを目的としたものであり、いかなる取引の勧誘或いは取引を確認するものではありません。

・本資料に記載された内容は、現時点において一般に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づき作成されておりますが、当社はその正確性・確実性を保証するものではありません。また、ここに記載されている内容は、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。

・本資料のご利用並びに取り組みの最終決定に際しましては、ご自身のご判断でなされますよう、また必要な場合には顧問弁護士、顧問会計士などにご相談の上でお取り扱い下さいますようお願い致します。

・当社の承諾なしに、本資料の全部または一部を引用または複製することを禁じます。

★「ヘルスケア最新情報TOPIX「介護編」2023.7月号」(PDF形式)のダウンロードは こちら から

■ 提供:株式会社 医療経営研究所