ヘルスケア最新情報TOPIX「介護編」 2023.9月号

「残り半年に迫った2021年度改定の経過措置への対応」

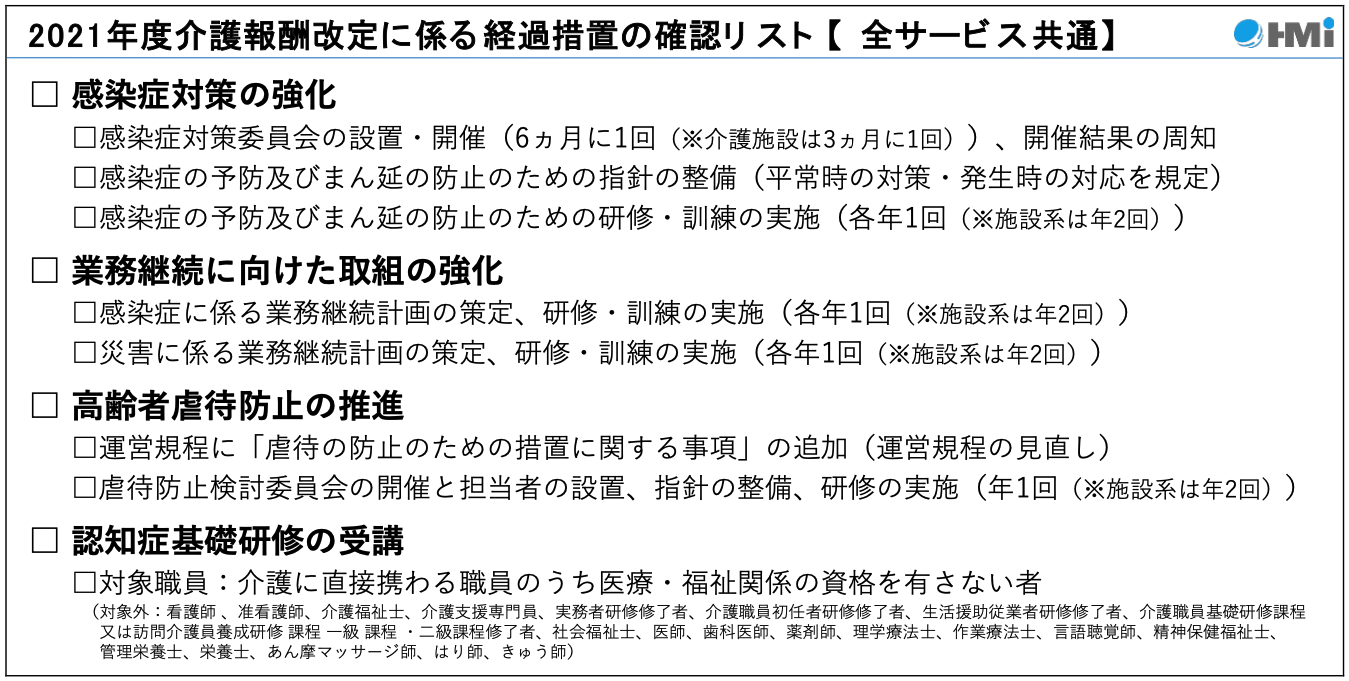

今月号では、2021年度介護報酬改定において新たに定められ、3年間の経過措置後に2024年4月1日から義務化となる運営基準等に係る4つの事項について、「I.2021年度改定の経過措置事項と運営指導の対策」を確認し、「II.2024年4月1日の義務化に向けた確認ポイント」を整理していきます。今回の義務化は利用者の生命に関わる重要事項であるため、今後の「運営指導」において重視されていくと予想されます。猶予期間が残り半年余りと迫る中、経過措置への対応状況を確認し、いつまでに何を実施していくか等、計画的に準備を進めていくことが大切です。

【確認keyword】

「経過措置となっている運営基準の4つの義務化」 「運営指導の重点的な確認事項」 「委員会の開催、研修と訓練の実施実績の確認」 「実績を裏付ける記録等の整備」

[Ⅰ]2021年度改定の経過措置事項と運営指導の対策

2024年度介護報酬改定に向けた審議が着々と進められていますが、その未来の動向を気にする前に、まずは足元の事項に注視していかなければなりません。それは、2021年度介護報酬改定において2024年3月31日まで3年間の経過措置とされた「感染症対策の強化」「業務継続に向けた取組の強化」「高齢者虐待防止の推進」「認知症基礎研修の受講」の義務化が残り半年余りに迫ってきた点についてです(下図)。

これら4つは、運営基準等において体制整備が求められているため、すべての介護事業者では取り組み状況の確認が必要です。特に委員会の開催、研修および訓練に対しては実施回数が定められているため、確実な遂行とともに、計画的な実施に向けて段取りよく準備を進めていくことがポイントになります。

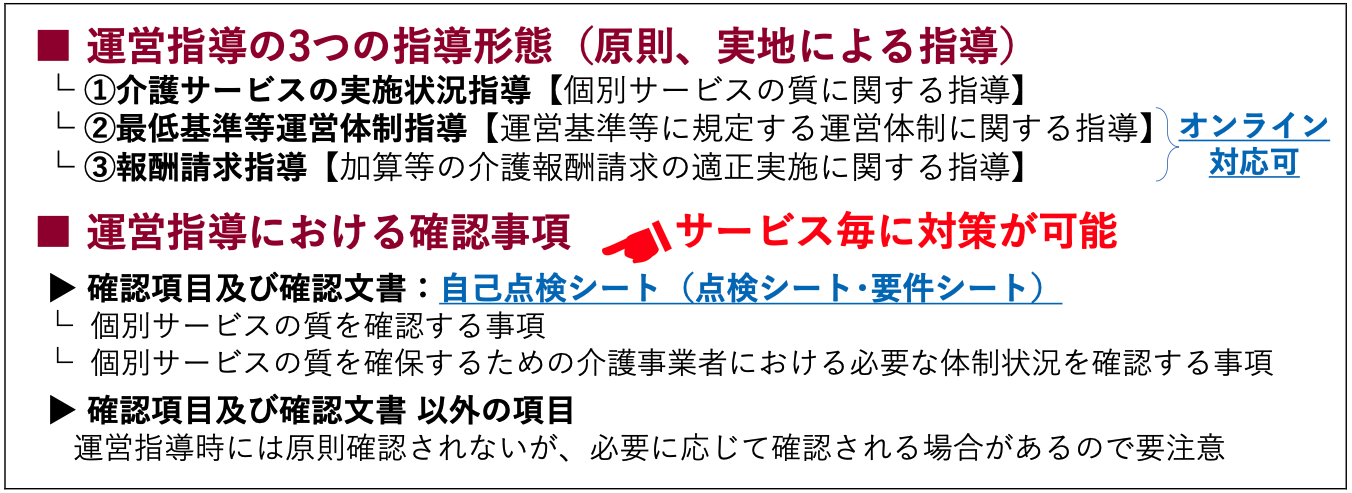

経過措置となっている運営基準等の4つの義務化は、運営指導に直結する事項になります。2022年3月に「介護保険施設等運営指導マニュアル」が改編され、運営指導の形態が3つに再編されたことにより、実地指導からの名称変更のみならず、介護事業者と行政の負担軽減が図られた見直しとなりました(下図)。運営指導マニュアルの改編による確認事項の標準化や時間短縮の効率化は、行政のチェックが手薄になった訳ではなく、むしろ介護事業者による自己点検シートをもとにした事前確認の徹底が不可欠になった点を再認識していく必要があります。

3つの指導形態のうち「②最低基準等運営体制指導」は、サービス種別毎の運営基準等に規定する運営体制を確認するために行う指導と位置づけられます。指導内容は、介護サービスの質を確保するための体制に関する指導、つまり介護事業者がそれぞれのサ ービスを行う上で、実際にどのような体制を構築しているかという観点から確認が行われます。具体的には、サービスを行う上で守るべき最低基準といえる主に人員や運営に関して「確認項目及び確認文書」に基づき実態が確認されます。

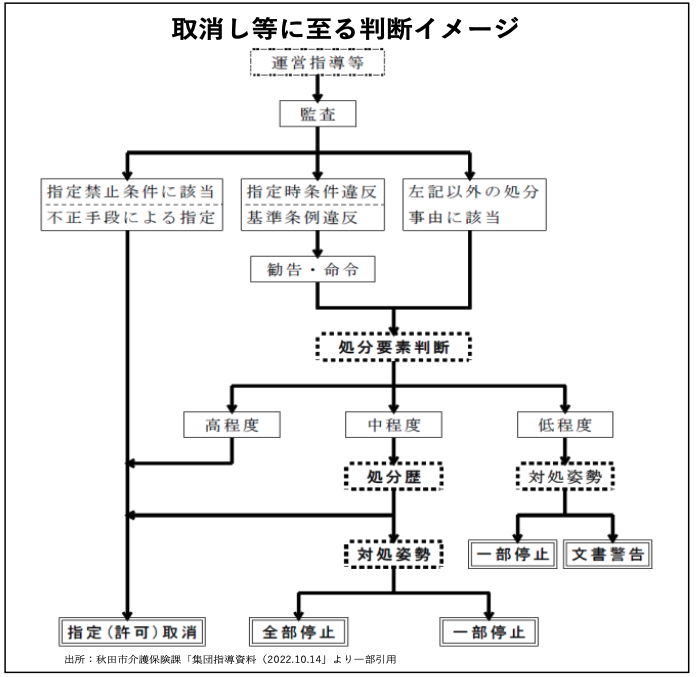

したがって、今回の経過措置となっている運営基準等の4つの義務化に関して、2024年度の運営指導では重点的な確認事項となることは明白だといえます。介護事業者は、経過措置経過後の2024年4月1日以降に対応していなければ、運営基準の違反となり、事業者指定(許可)の取消につながるため(下図)、経過措置期間内の2024年3月31日までに義務化に向けた必要な体制整備や対策を講じていかなければなりません。

運営指導では委員会の開催、研修と訓練の実施実績の確認を求められる場合もあり、議事録や写真の記録があれば客観的な裏付けになるため、記録の整備とその書類の有無の再点検が必要になります。

[II]2024年4月1日の義務化に向けた確認ポイント

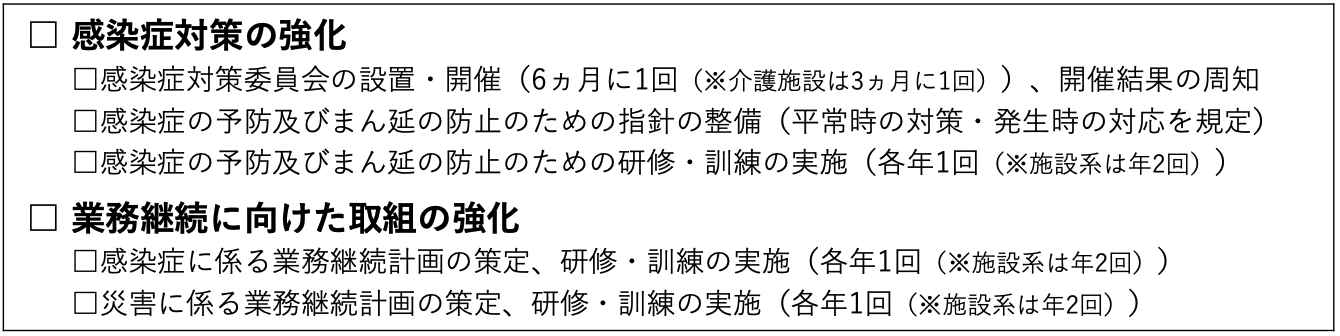

■ 感染症対策および業務継続に向けた取組の強化の義務化

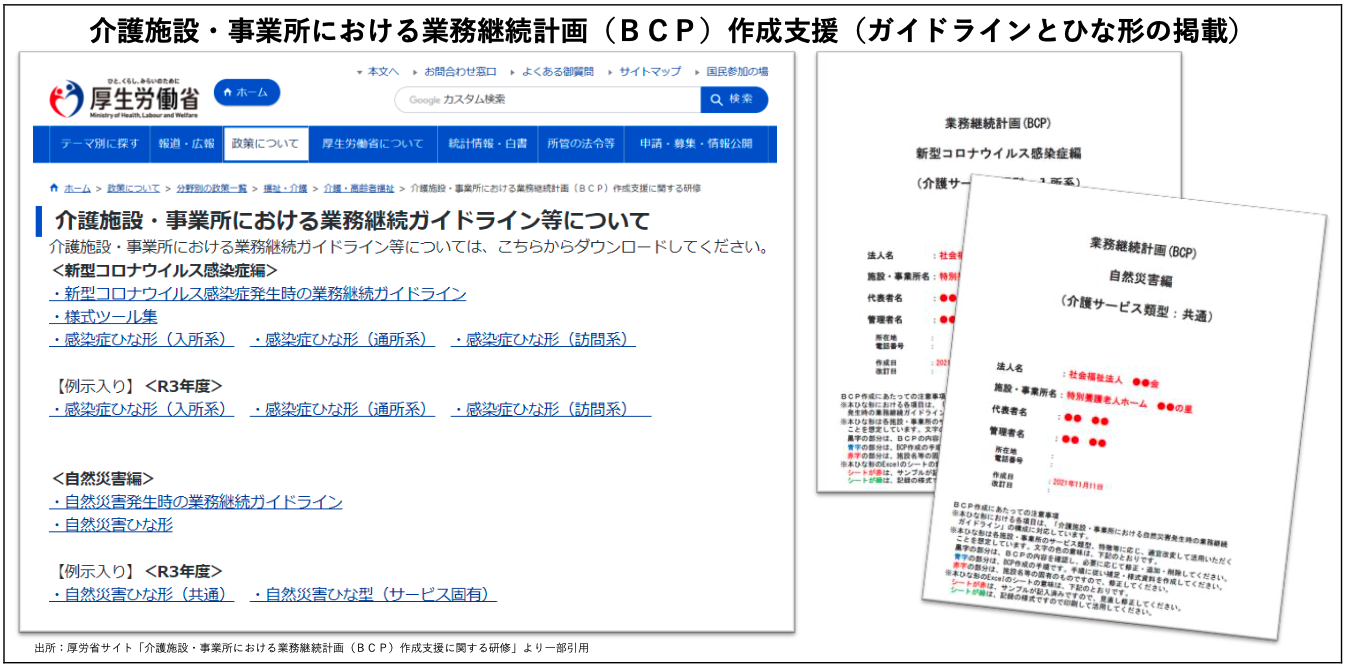

感染症対策と業務継続に向けた取組が運営基準に明示された背景には、利用者の多くは日常生活や健康管理・維持の大部分を介護サービスに依存しているからです。感染症のパンデミックや大地震・豪雨等の災害が発生し、通常通りの業務が困難になった場合でも、優先業務の実施が不可欠であり、そのためにはBCPの策定を筆頭に、研修や訓練の実施が必要になります。BCPの策定は、厚労省が公表したひな形や様式のテンプレート、ガイドラインを活用することが効率よく作成を進めるポイントになります(下図)。委員会の開催、指針の整備、研修と訓練の実施により、BCPが確実に実践できているか、スタッフのそれぞれの役割を確認しながら組織的な取組を強化していきましょう。

「感染症」と「災害」では身体・生命の安全確保は共通しますが、被害の対象や期間などの違いに着目していくことが策定のポイントとなり、感染症では「ヒト」への影響が大きく、災害では建物や設備、通信網などの「インフラ」に被害を及ぼす点が大きく異なります。どちらも優先的に普及すべき重要業務を継続するうえで、リスク度合いに即して対応しなければなりません。すでにBCPを策定済であったとしても研修や訓練を通して、不具合があれば見直しを行い、最新情報に修正していくことが重要なポイントであり、事業・利用者・職員を守る術を組織全体で情報共有していくことが大切です。

■ 高齢者虐待防止の推進の義務化

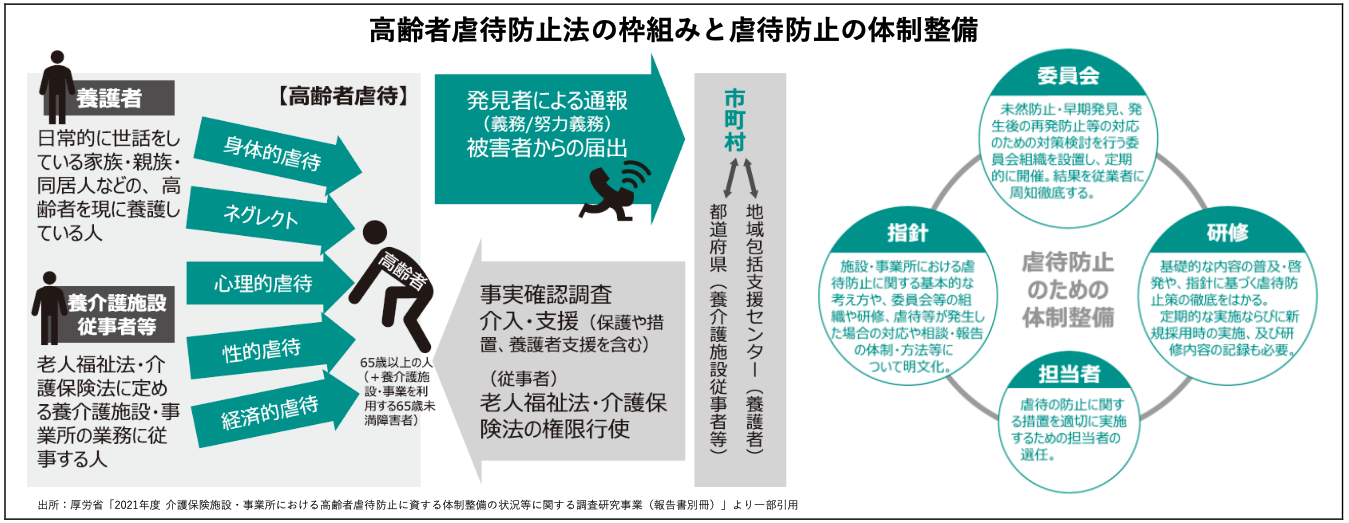

高齢者虐待とは、高齢者が家族や介護施設のスタッフなどの他者からの不適切な扱いにより、権利利益を侵害される状態や生命、健康、生活が損なわれるような状態に置かれること全般を指します。具体的には「身体的虐待」「ネグレクト(介護放棄)」「心理的虐待」「性的虐待」「経済的虐待」の5つの行為があります。2019年度高齢者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査結果によれば、介護の現場で発生する虐待は、虐待者の人間性の問題ではなく、「教育・知識・介護技術等に関する問題」が虐待の原因の過半数(56.8%)を占め、次いで「職員のストレスや感情コントロールの問題」(26.4%)、「虐待を助長する組織風土や職員間の関係の悪さ、管理体制等」(20.5%)、「人員不足や人員配置の問題及び関連する多忙さ」(12.6%)が原因であるとの結果が出ています。

介護事業者においては、自分には関係ないことだと思わずに、身近な同僚スタッフや利用者の家族による虐待が起こり得る点を理解して目配りをする必要があります。なぜなら高齢者虐待は、様々な要因が重なり合って発生するからです。介護者が虐待者となる場合、介護疲れなどがストレスを増大し、虐待の要因となることがあります。特に家族介護が長期化している場合は、周囲の配慮が不可欠となります。また、高齢者自身の要因としては、認知症による言動の混乱や身体的自立度の低さ等により、自分の要望をうまく伝えられないことが虐待の要因となることがあります。そして、人間関係などの要因としては、親の老化や認知症により、家庭内における精神的・経済的な依存関係等のバランスが崩れることが虐待の要因となる場合もあり、表面上の行為や変化のみにとらわれず、その背景にある様々な要因を探り、状況を正確に把握することが大切です。

虐待防止の体制整備はBCPと同様に、ひな形を参考に指針を策定し、委員会と担当者の設置からスタートします。委員会の運営が負担になる小規模事業所では、既存の会議体や定期的な事業所での会議・カンファレンス等の開催に併せて実施することも可能です。体制整備にあたり、都道府県、市町村、虐待防止研修の実施主体や基幹相談支援センターなどの窓口を確認し、すぐに相談できる体制作りをしていきましょう(下図)。

■ 認知症基礎研修の受講の義務化

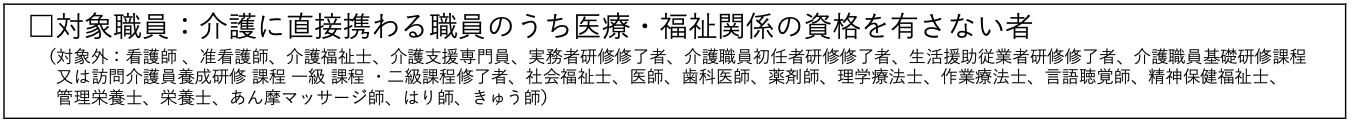

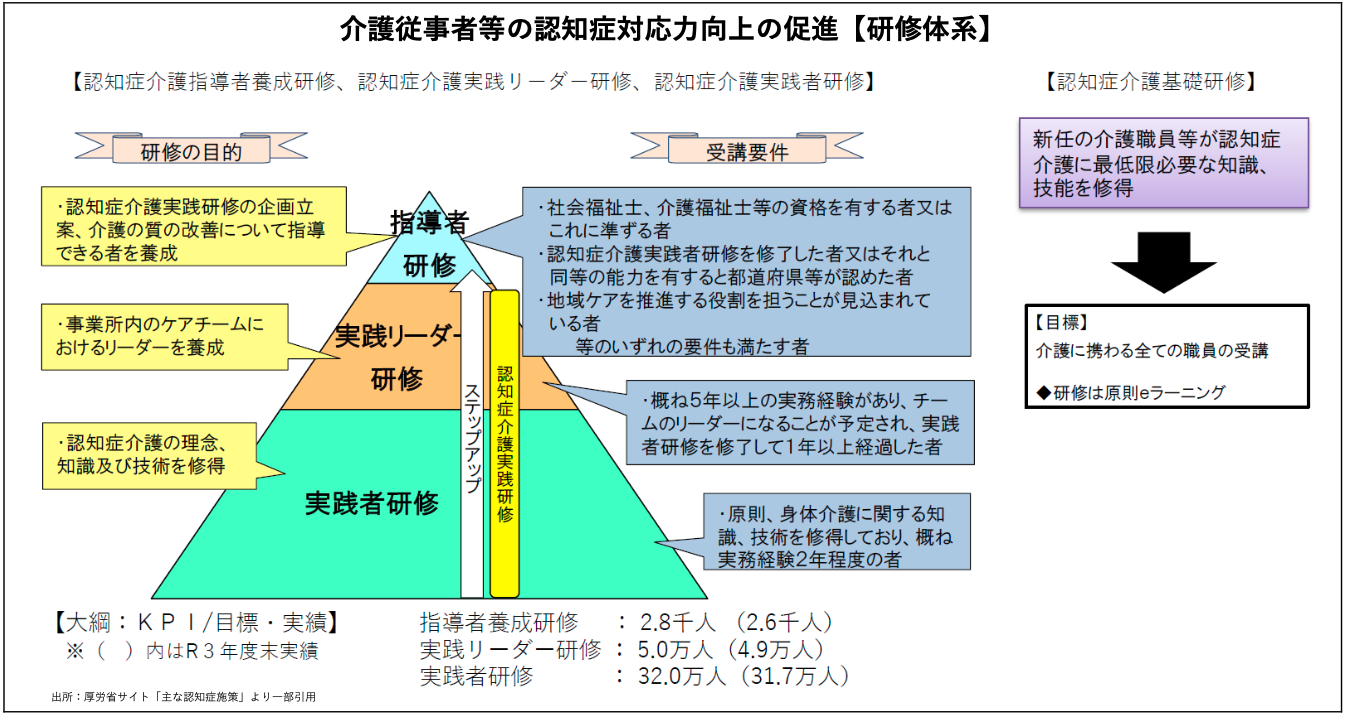

今後、高齢化率の高まりとともに、認知症高齢者も増加していくと見込まれ、認知症高齢者数は2025年に約700万人(高齢者の約5人に1人)、2040年には約800~950万人(高齢者の約4~5人に1人)に達すると推計されています。こうした背景から、認知症対応の底上げを図り、認知症対応力を向上させていくため、介護に携わる医療・福祉関係の資格を有さないスタッフに対する「認知症介護基礎研修」の受講が義務化となります(下図)。対象は、介護サービス情報公表制度の対象とならない居宅療養管理指導を除くすべての介護事業者が該当します。研修はeラーニングによるオンライン受講が原則とされ、各都道府県において受講を斡旋しています。管理者は、研修受講を証明する修了証明書の確認やスタッフ全体の研修受講歴の管理のほか、2024年度の法定研修のスケジュールを確認しながら、年間研修計画も管理していくことがポイントになります。

▼今月号の考察

今回は、2021年度介護報酬改定において新たに定められ、2024年4月1日から義務化となる運営基準等に係る4つの事項についてポイントを整理しました。今回の経過措置となっている運営基準等の義務化に関して、2024年度の運営指導では重点的な確認事項となることは明白だといえます。運営基準の遵守は、事業・利用者・職員を守るうえで重要なことである点を再認識しなければなりません。以上、運営に関わる動向としてご参考にして頂ければ幸いです。

・本資料は情報提供のみを目的としたものであり、いかなる取引の勧誘或いは取引を確認するものではありません。

・本資料に記載された内容は、現時点において一般に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づき作成されておりますが、当社はその正確性・確実性を保証するものではありません。また、ここに記載されている内容は、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。

・本資料のご利用並びに取り組みの最終決定に際しましては、ご自身のご判断でなされますよう、また必要な場合には顧問弁護士、顧問会計士などにご相談の上でお取り扱い下さいますようお願い致します。

・当社の承諾なしに、本資料の全部または一部を引用または複製することを禁じます。

★「ヘルスケア最新情報TOPIX「介護編」2023.9月号」(PDF形式)のダウンロードは こちら から

■ 提供:株式会社 医療経営研究所