ヘルスケア最新情報TOPIX「介護編」 2023.10月号

「新しい複合型サービス【通所+訪問】の可能性」

今月号では、8月30日の介護給付費分科会における通所系と訪問系のサービスを組み合わせた新しい複合型サービスの創設に向けた審議内容を踏まえ、「I.新しい複合型サービスの位置づけと注目点」を確認し、「II.新しい複合型サービス創設の着目ポイント」を整理していきます。

介護サービス2トップとして君臨する通所介護と訪問介護の統合は、2040年を見据えた不可欠な進化系モデルであり、2024年度改定で最も注目される話題になります。本編では、現時点で新型サービスの創設は決定されていませんので、予想の範疇で創設の可能性を探っていきます。

【確認keyword】

「通所介護と訪問介護のサービス量は全体の65%」 「通所介護と訪問介護の併用者は約半数」 「半数以上が通所介護と訪問介護の双方を運営」 「小多機の代替サービス」

[Ⅰ]新しい複合型サービスの位置づけと注目点

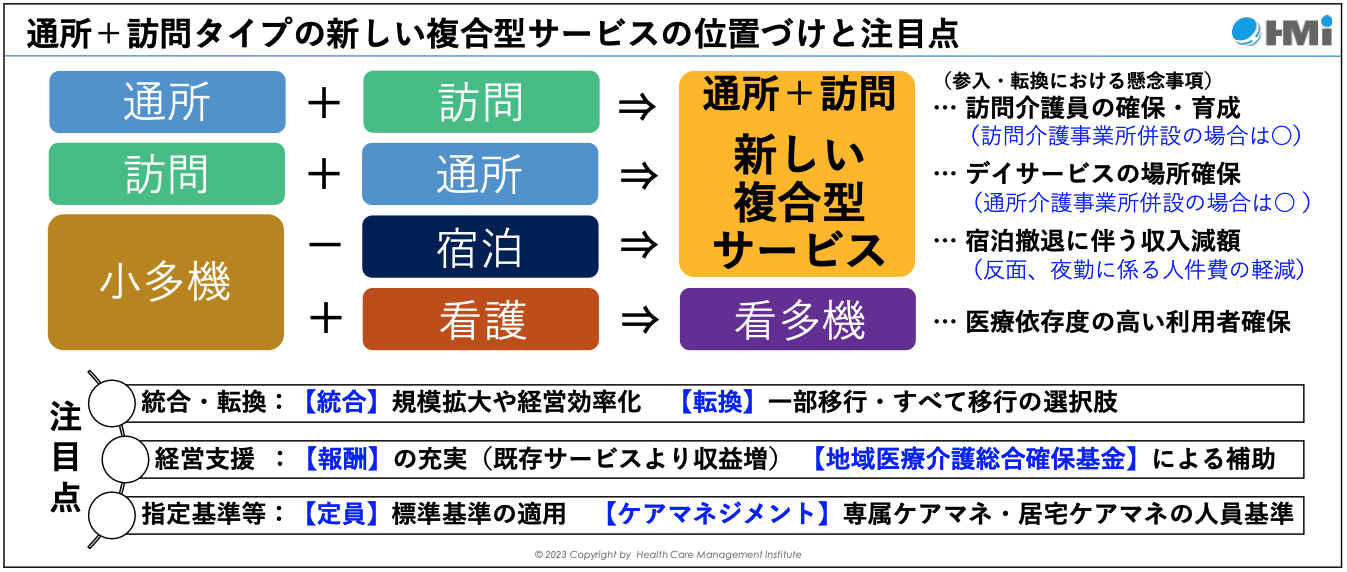

通所と訪問を組み合わせた新しい複合型サービスの創設は、機能の足し引きで考えると、通所介護と訪問介護だけでなく、宿泊機能を持つ多機能型サービス(小多機・看多機)にも影響を及ぼすと予想されます(下図)。そして、新型サービスは単なる通所と訪問の組み合わせに留まらず、厚労省が推奨する規模拡大や経営効率化にマッチした経営統合や吸収合併、ケアマネジメントに関わる居宅介護支援事業所も巻き込む形となり、業界再編の幕開けになり得る可能性があります。こうした変化は、新たな競合が現れることに危機感を持つより、利用者や介護職員の確保に苦戦している通所介護・訪問介護事業所であれば、新たな事業再生の選択肢になり得るかを吟味する視点が大切です。例えば、通所と訪問の併設事業所では、新型サービスへの一部転換が可能となれば、既存サービスと新型サービスとの定員数や利用者の振り分けなど、様々なバリエーションで実施でき、経営改善の一助として活用できるかを検討していくことが重要になります。

[II]新しい複合型サービス創設の着目ポイント

■ 通所介護と訪問介護の組み合わせが検討される理由

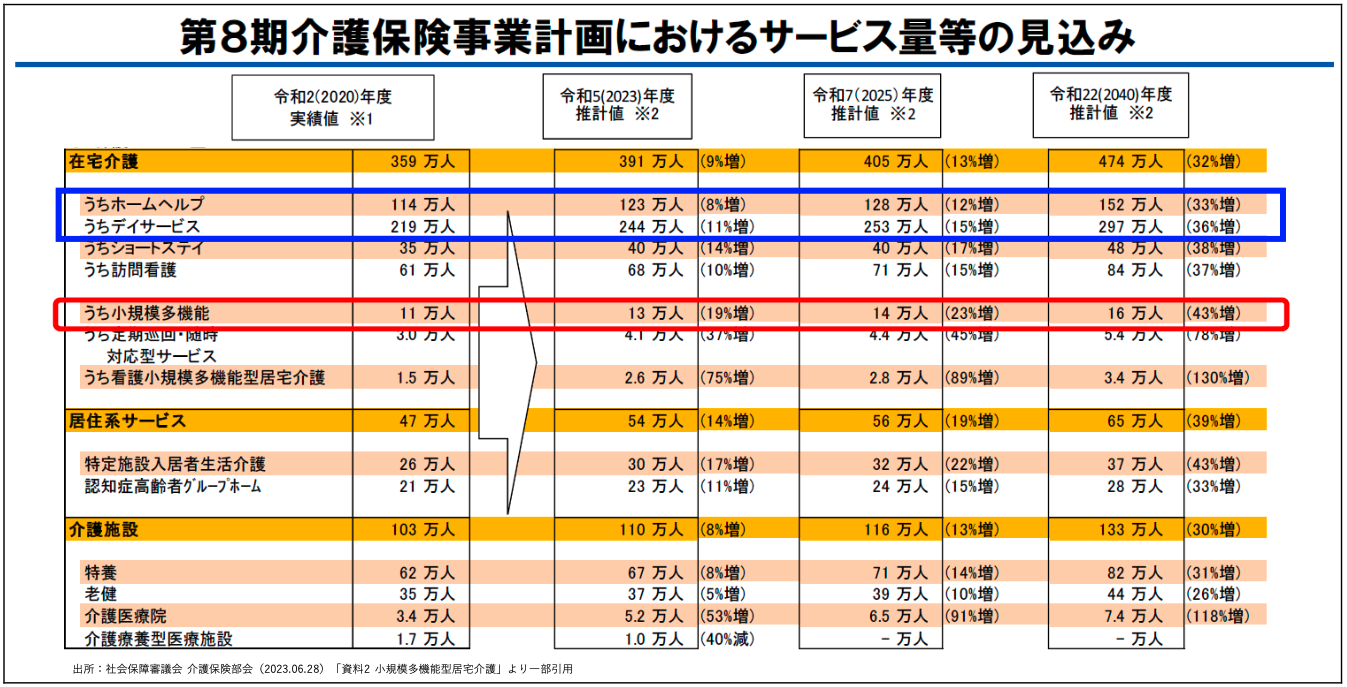

通所介護と訪問介護の実態を確認すると、2つのサービスの合計は介護保険給付と事業者数で20%強、サービス量では65%を占め、圧倒的な支持を受けて介護現場に定着しています。今後もサービス量は増加し、現場に不可欠なサービスとなっています(下図)。

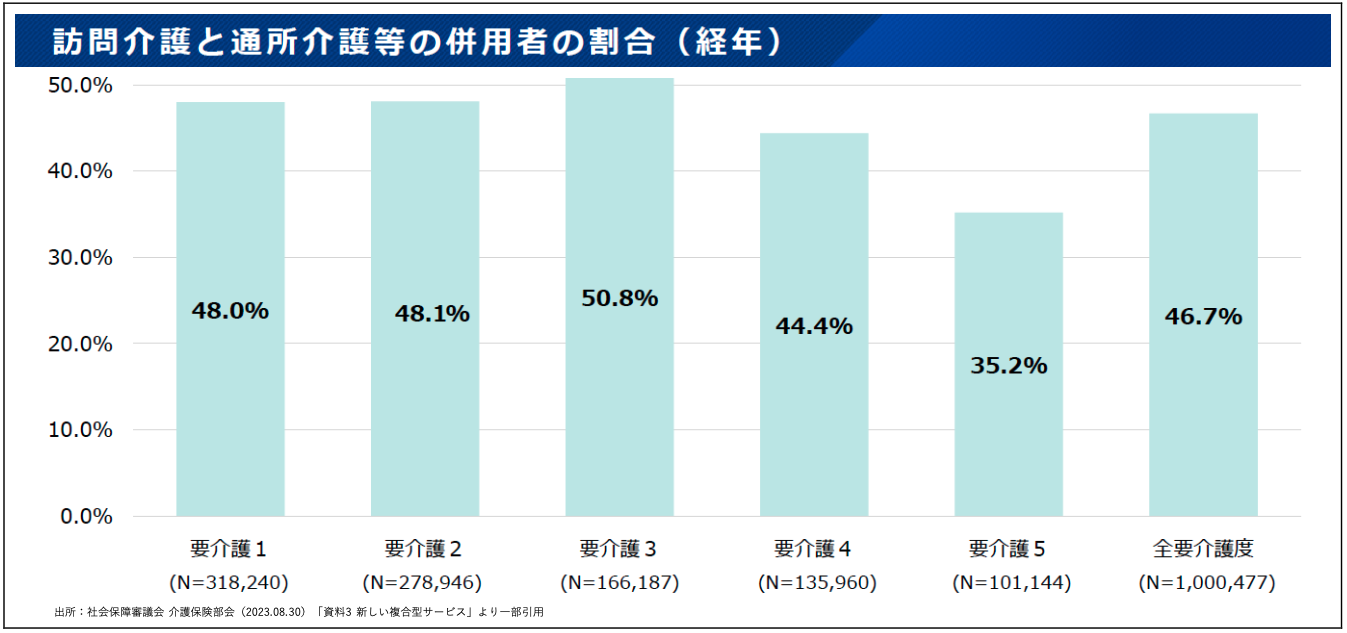

通所と訪問を組み合わせた新しい複合型サービスの創設は、サービス種類が増えることで現場の混乱を招く点、そして深刻な訪問介護員の人材不足が続く中で、新型サービスでも人材確保が困難になる点が懸念されています。それを論破するのが、通所介護と訪問介護の併用者が約半数という実態です(下図)。仮に新型サービスが創設された場合、併用者は今まで同様に通所介護と訪問介護のサービスを受けることができれば混乱は起きず、双方の職員の配置に融通がきけば、人材不足の切り札になり得るといえます。

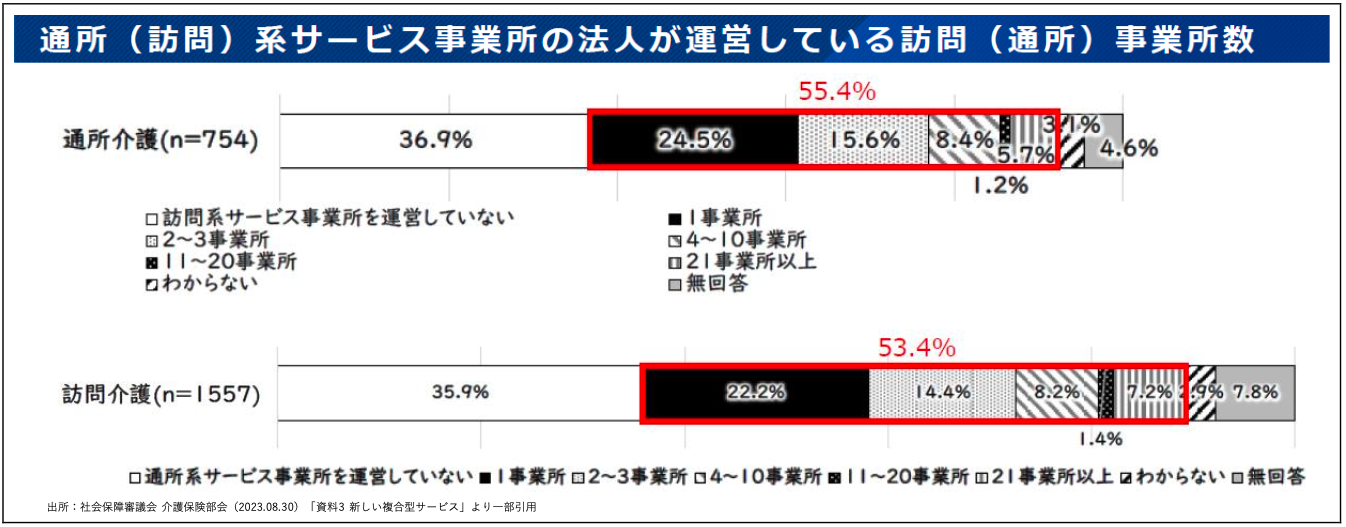

そして、通所介護事業所の法人は55.4%が訪問系サービス事業所を運営し、訪問介護事業所の法人は53.4%が通所系サービス事業所を運営しています(下図)。つまり、半数以上の事業者が通所介護と訪問介護の双方を運営しているため、既存サービスから新型サービスへの転換は比較的容易だといえます。また、単独機能の事業所が新型サービスへの参入を目指す場合、他機能との経営統合は厚労省が推奨する規模拡大や経営効率化にもマッチするため、地域医療介護総合確保基金の支援が期待できる側面もあります。

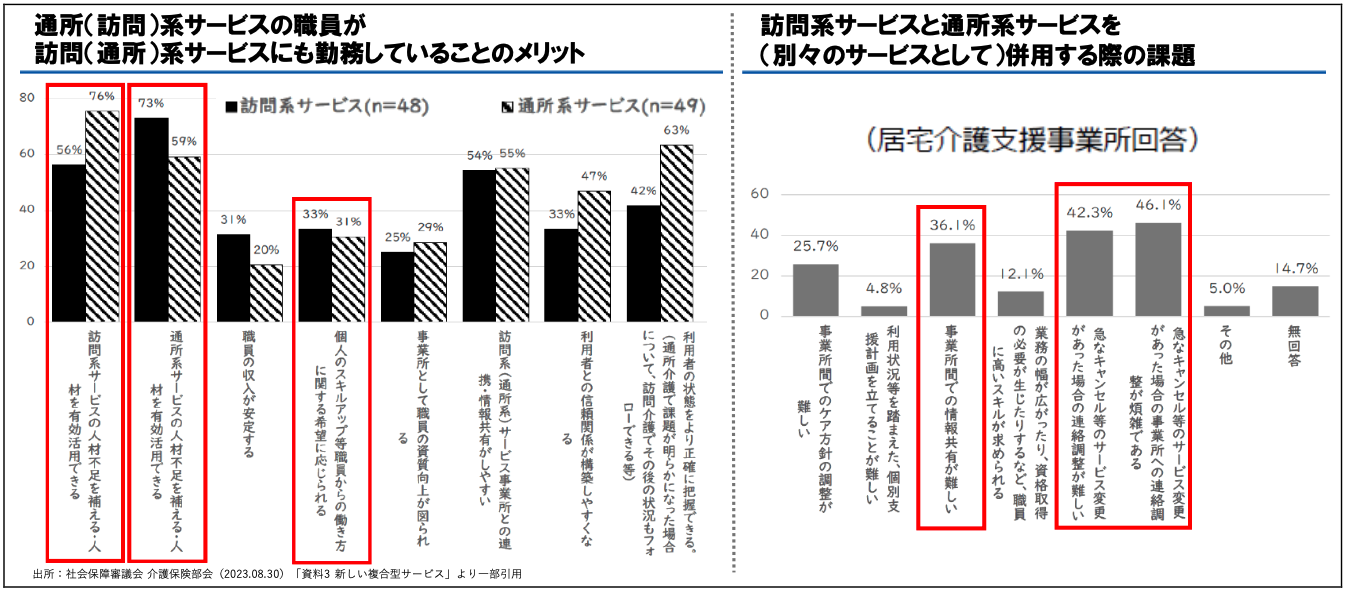

通所と訪問を組み合わせた新しい複合型サービスを提供される利用者のメリットは、通所で明らかになった課題を訪問でフォローでき、切れ目のないケアを受けることができる点、通所のキャンセル時に状態の変化に応じて柔軟に訪問に切り替えることができる点などが想定されます。そして、職員や事業所のメリットとしては一体的なケアにより、人材を有効活用でき、人材不足を補える点、円滑な情報共有が行える点、職員の多様な働き方に対応できる点などが挙げられ、既存の課題の解消が期待されます(下左図)。

他方、現状における通所介護と訪問介護の併設提供の問題として、併設サービスといっても別事業所でメンバーが異なるため連携が不足しがちとなり、利用者情報のやりとりや共有が難しい面(下右図)もあることから、通所と訪問の一体的な事業運営が可能となることで、これらが改善されることも統合のメリットになります。

■ 新型サービスと多機能型サービスとの類似点と相違点

多機能型サービス(小多機と看多機)は、中重度の要介護者が住み慣れた地域で在宅生活を継続できるよう、その支援として創設された経緯があるものの、現状では事業所数が伸び悩み、普及促進が喫緊の課題となっています。つまり、通所と訪問を組み合わせた新しい複合型サービスの創設は、多機能型サービスの整備が滞っているため、代替サービスとして白羽の矢が立ったといえます。なぜなら、同一法人による通所と訪問の併設事業所であって、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に併設していれば、実質的に小多機と同等の機能を備えてサービスを提供できるため、地域資源の有効活用の観点から理にかなっているからです。この他、コロナ禍における通所介護の利用控えに対応した訪問介護による代替サービスの実施も後押しの要因となっているでしょう。

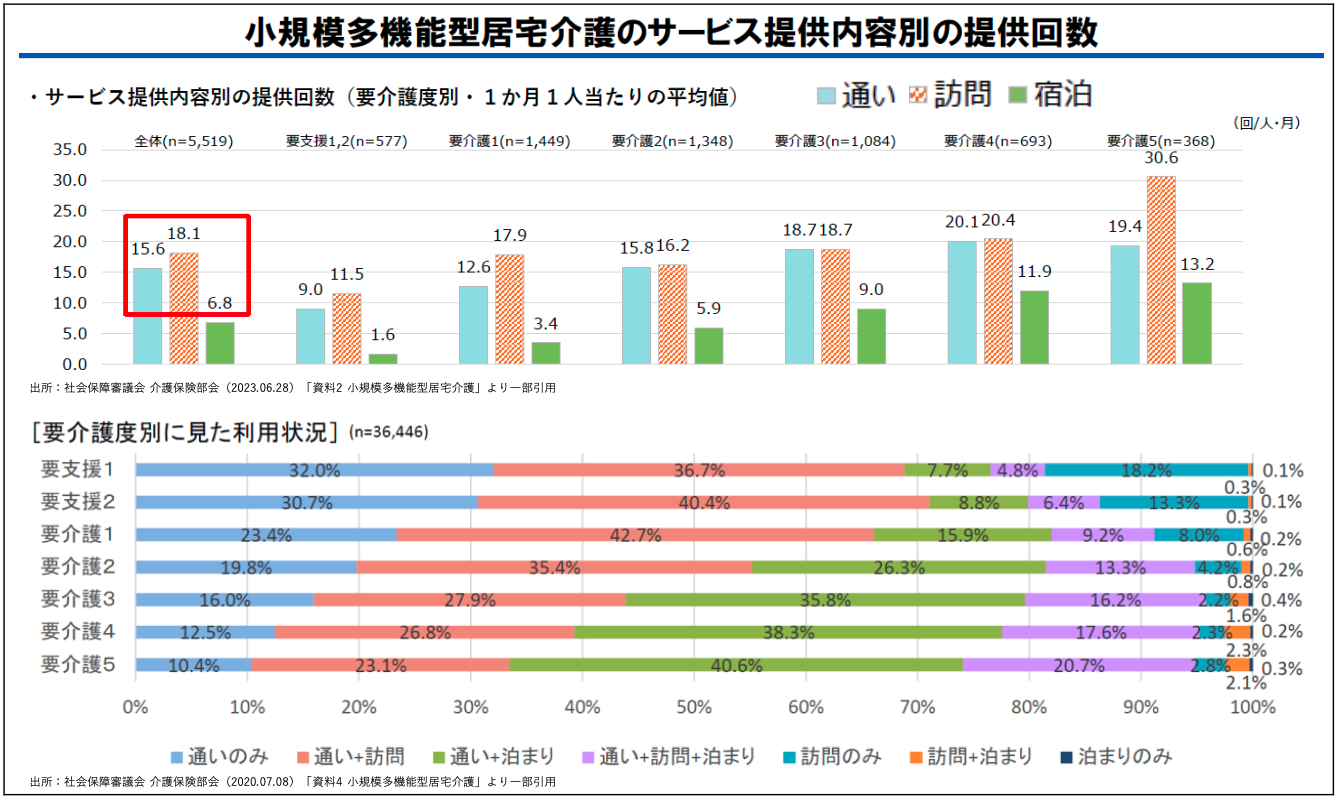

小多機におけるサービス提供回数の実態を確認すると、全体では通所が15.6回、訪問が18.1回、宿泊が6.8回となっています。利用状況は「通所+宿泊」、「通所のみ」は減少傾向である一方で、「通所+訪問」及び「訪問のみ」は増加傾向となっています。訪問サービスの平均利用回数は年々増加傾向であり、2020年度では19.4回で、特に独居世帯は訪問回数が多い傾向となっています。また、1日複数回の訪問を行う事業所は88.5%、その場合の平均訪問回数は3.6回となっています。

注目すべきは、小多機における要介護度別のサービス提供の実態として、要介護3以上になると宿泊の割合が増加する傾向がある点です(下図)。したがって、小多機と新型サービスでは受け入れる利用者像が異なるため、併設の宿泊機能がない新型サービスは軽度者寄りのサービスと位置づけて差別化が図られると想定されます。そして、要介護度の重度化や医療ニーズが高まる中、地域によっては小多機に看護機能を付加させた看多機への転換が促され、各々の担うべき役割が分化される可能性があるでしょう。

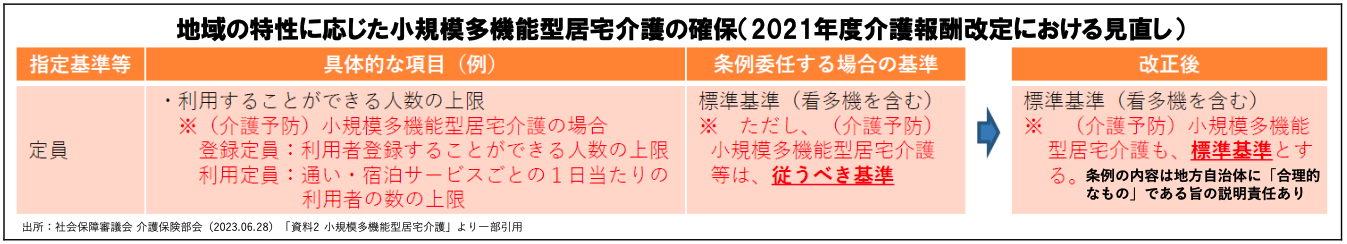

小多機の定員は、地域の特性に応じたサービスの整備・提供を促進する観点から、看多機と同様に、厚生労働省令で定める登録定員及び利用定員の基準を、市町村が条例で定める上での「従うべき基準(全国一律の必ず適合しなければならない基準)」から、合理的な理由がある範囲内で地域の実情に応じて異なる内容を定めることが許容される「標準基準」に2021年度改定において見直しとなっています(下図)。新型サービスでも同様の取扱いになれば、自治体の判断により柔軟な運用が可能になると見込まれます。

また、今回の通所と訪問を組み合わせた新しい複合型サービス創設の検討にあたって、ケアマネジメントの在り方が注目ポイントの1つに挙げられます。小多機のケアマネジメントは、施設サービスと同様に専属ケアマネジャーが担い、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが携わることはできません。居宅ケアマネが携わってきた利用者が小多機に移行すると、これまで築き上げた利用者との関係が切れてしまう点が問題視され、ケアマネジメントは専属・居宅のどちらになるか、どちらかの選択制も可能とするか等が注目されます。さらには、同一法人における新型サービスと居宅介護支援事業所との統合も促進されるか、小多機・看多機にも居宅ケアマネの適用が解禁されるか等、既存サービスに波及される影響にも注視していく必要があります。

最後に、審議内容の着目ポイントを整理すると、新しい複合型サービスの創設は、通所と訪問の組み合わせに留まらず、ケアマネジメントや関連サービスの基準、経営統合の促進などにも波及し、業界再編の幕開けになり得る点に注視していく必要があります。当事者となる通所と訪問の併設事業所では、新型サービスへの一部転換が可能となれば、様々なバリエーションで実施できる可能性もあり、事業再生の一手として活用していく視点が大切です。いずれにしても予想の範疇での着目点に過ぎないため、年末には確定される具体的な方針を確認した上で、参入や転換を検討していくことが肝要です。

▼今月号の考察

今回は、通所系と訪問系のサービスを組み合わせた新しい複合型サービスの創設に向けた審議内容を踏まえ、新型サービスの位置づけや着目ポイントを整理しました。

通所介護と訪問介護の統合は、2040年を見据えた不可欠な進化系モデルであり、2024年度改定の目玉となる話題です。現時点では新型サービスの創設は決定されていませんが、増え続ける介護給付費の中、制度を維持していく上で業界再編が避けられない事態であり、変革が迫られている点を忘れてはなりません。以上、最新動向としてご参考にして頂ければ幸いです。

・本資料は情報提供のみを目的としたものであり、いかなる取引の勧誘或いは取引を確認するものではありません。

・本資料に記載された内容は、現時点において一般に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づき作成されておりますが、当社はその正確性・確実性を保証するものではありません。また、ここに記載されている内容は、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。

・本資料のご利用並びに取り組みの最終決定に際しましては、ご自身のご判断でなされますよう、また必要な場合には顧問弁護士、顧問会計士などにご相談の上でお取り扱い下さいますようお願い致します。

・当社の承諾なしに、本資料の全部または一部を引用または複製することを禁じます。

★「ヘルスケア最新情報TOPIX「介護編」2023.10月号」(PDF形式)のダウンロードは こちら から

■ 提供:株式会社 医療経営研究所