ヘルスケア最新情報TOPIX「介護編」 2024.07月号

「介護事業者における助成金活用の着眼ポイント」

今月号では、厚生労働省や経済産業省、中小企業庁、中小企業基盤整備機構などの助成金や補助金に関する情報を踏まえ、「Ⅰ.助成金の位置づけと申請・受給の留意点」を確認し、「Ⅱ.目的に応じた各種助成金の活用ポイント」を整理していきます。

本編は助成金自体の解説ではなく、助成金活用の着眼ポイントを整理しました。助成金の詳細は個々の募集要項を確認いただく必要があります。助成金の活用に向けて、種類が多くて把握しきれない・専門用語で分かりづらい点も多々ありますが、本編の中に興味のある助成金があれば、都道府県に設置された「働き方改革推進支援センター」や、生産性向上の司令塔として設置された「介護生産性向上総合相談センター」を積極的に活用していくことが大切な一歩となります。

【確認keyword】

「助成金の申請・受給の流れと留意事項」「政策トレンドに沿った人材育成・労務管理の推進、生産性向上・働き方改革・介護DXの推進、事業継続と事業縮小に係る助成金」

[Ⅰ]助成金の位置づけと申請・受給の留意点

■ 助成金の位置づけと基本事項

団塊の世代が75歳以上となる2025年には、最大約250万人の介護職員が必要と推計されています。こうした背景から介護人材の不足を解消するための人材確保に係る三位一体改革では、「労働環境・処遇の改善」は働き方改革や介護ロボットの活用、「資質の向上」はキャリアアップなどの研修、「参入促進」は外国人などの新たなマンパワーを積極的に受け入れる方策が推進されてきました。そして、介護保険制度や介護報酬上では「生産性向上の推進」とともに、介護職員処遇改善加算による「賃金改善と雇用の安定化」が図られている状況です。こうした他業種よりも優遇された介護分野特有の様々な支援策がある中で、これら以外の金銭的な支援が「助成金」や「補助金」の役割になります。

「助成金」や「補助金」は用語として明確に区別されていません。「助成金」は厚生労働省が主管する企業の雇用や人材育成など、特定の目的への成果に対する資金の支給が多く、「補助金」は経済産業省・中小企業庁が主管する企業の設備投資や販路開拓など、設備投資等の導入費用の経済的な支援といった傾向があります。どちらも政策に連動した各々の目的があり、その目的に沿った取り組みを推奨するため、取り組みに要する資金が給付されます。本編では「助成金」に用語を統一して解説していきます。介護事業者においては、目的に沿った取り組みを強化する意向があり、設定された要件をクリアできれば、積極的に活用していくスタンスが大切です。

助成金の対象は、資金調達の支援が必要な中小企業向けとなっている場合が大半ですが、稀に事業規模を問わないものもあり、要件の詳細と対象、給付額の確認が必須となります。給付金は、原則として返済が不要となる場合がほとんどであり、全額給付は一部に限られ、助成率2/3(自己負担1/3)などと自己負担を要するのが大半です。助成金は事業者に金銭的なメリットがありますが、事業期間が厳格に定められていたり、対象が中小企業に限られていたり、年度によって内容が変わるなど、注意すべきポイントがあります。加えて、予算の関係で募集枠があって申込が多数あれば厳格に選考されたり、不備があれば採択されないこともあり、申請すれば必ず受給できるとは限りません。

助成金の種類は、全国規模のものもあれば、都道府県や市区町村単位、団体単位など大小様々なものが存在し、自ら情報収集を行って自ら申請を行うことが原則となります。情報収集はタイミングが重要になるため、今年度より47都道府県に設置された「働き方改革推進支援センター」に相談をしていくことが助成金を活用する早道となるでしょう。

■ 助成金の申請・受給の流れと留意事項

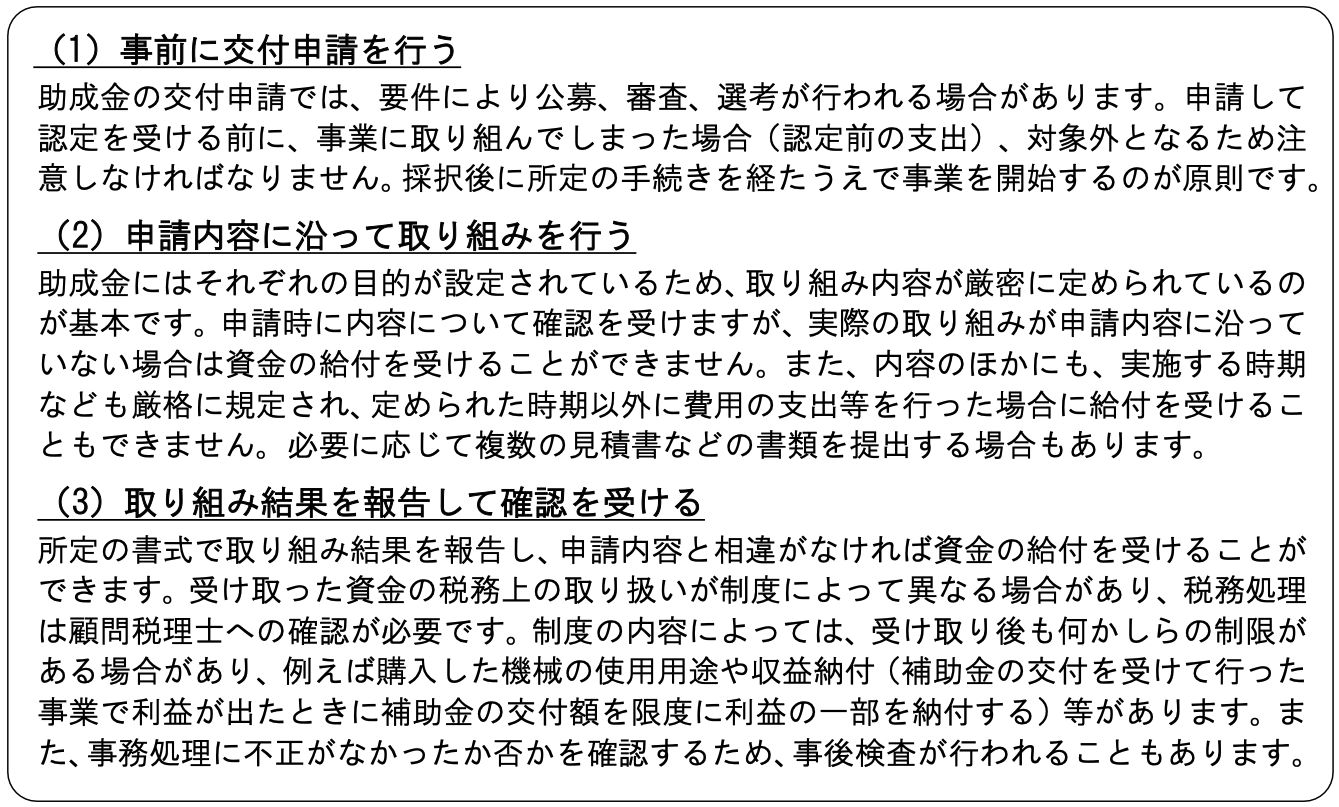

助成金を活用していくには、自社の事業や活動に合った助成金を見つけることが第一です。気になる助成金が見つかれば、詳細な内容・受給要件、申請タイミングを募集要項で確認して、以下のような手順とポイントを押さえておくことが大切です。

そして、助成金の受給タイミングは、原則として後払いになります。交付申請の認定を受けた後、申請内容に沿って取り組みを行い、その結果を報告して確認を受けることで資金が入金となります。実務上は、資金を受け取るまでの期間が長い場合、助成金の入金前に機材等の購入後に代金の支払いが必要となり、資金繰りが苦しければ、金融機関からつなぎの資金を借りて対応しなければなりません。申請や受給の段取りとともに、資金繰りや資金調達に留意し、メインバンクに事前相談を入れておくことも重要になります。助成金の受給後に虚偽の申請等が発覚すれば、不正受給として受給額の返還だけでは済まされず、詐欺罪等に問われるため、その点にも注意しなければなりません。

[II]目的に応じた各種助成金の活用ポイント

■ 人材育成・労務管理の推進に係る助成金

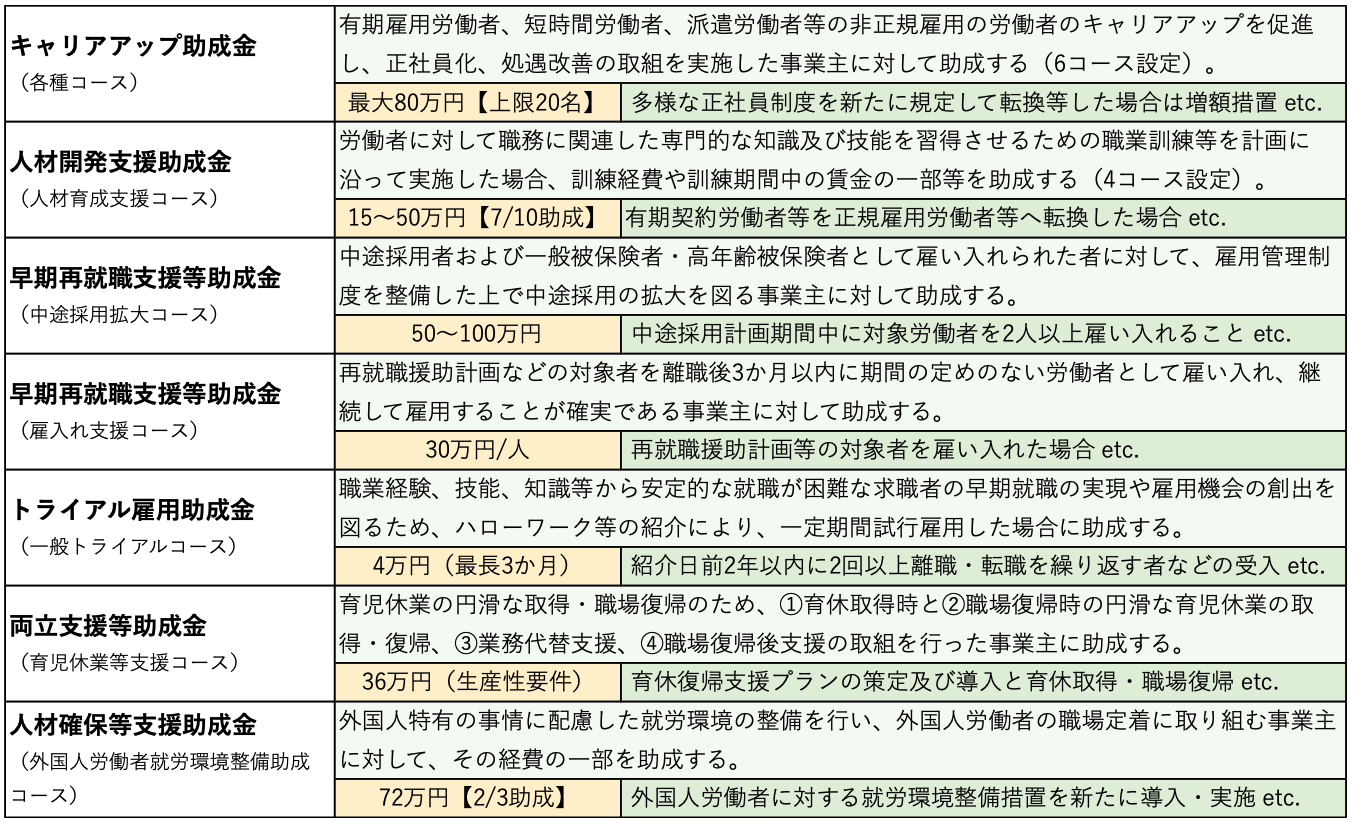

介護分野では、魅力ある職場の構築とともに、労働環境の改善が最優先で取り組むべき重要な課題となっています。「キャリアップ助成金」を中心に、人材開発や中途採用、育児休業等の雇用管理を再構築するうえで、助成金の活用がポイントになります(下表)。

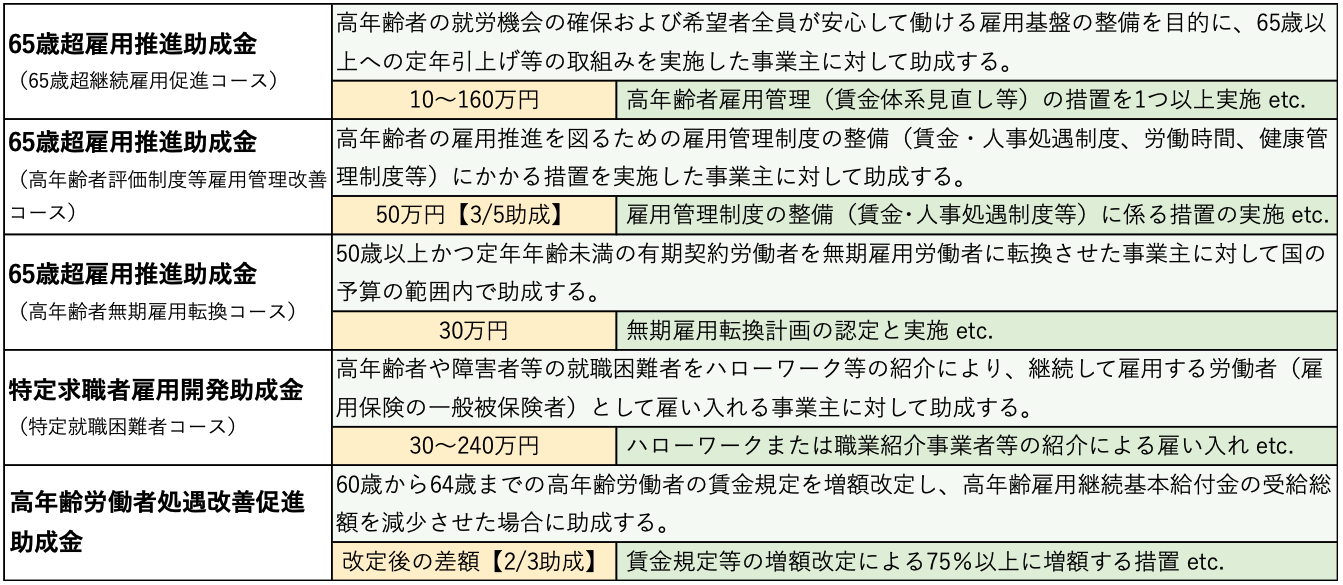

この他、高齢者の雇用に対しては、細分化された様々な雇用管理に対する助成金があります(下表)。高齢者雇用の最大のメリットは労働力不足の解消であり、介護分野においては定年後の継続雇用制度を整備して労働力が引き続き確保できれば、中途採用以外の大きな戦力となります。ただし、フルタイム勤務に限定せず、高齢者が働きやすい時短勤務や勤務形態を検討していく必要があり、規程や職場ルールの再構築が不可欠です。

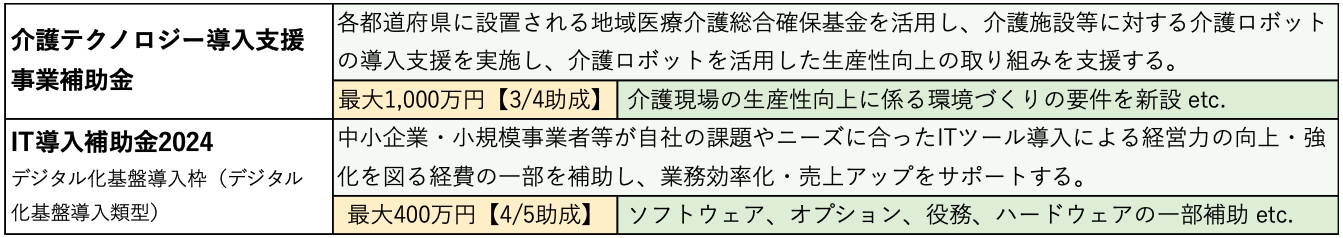

■ 生産性向上・働き方改革・介護DXの推進に係る助成金

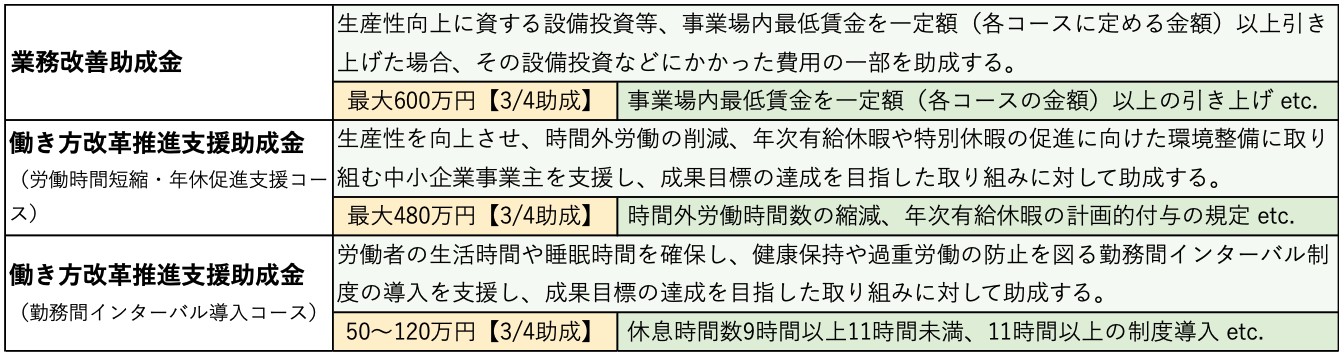

生産性向上と働き方改革は、長時間労働の是正のみならず、労働力不足の切り札となるため、取り組みを促進するために助成金が設定されています。そして、労務管理に比べて高い助成金が設定されている理由は、生産性向上につながる高額な設備投資、システムや機材の購入費用が対象になっているからです(下表)。厚生労働省では、介護サービスの類型毎に「生産性向上ガイドライン(GL)」を策定し、その活用を推奨しています。

2024年4月の介護保険制度改正では、第9期介護保険事業計画における生産性向上の取り組みの記載が都道府県の努力義務となり、「介護生産性向上総合支援センター」による介護事業者へのワンストップ型の支援が実施されています。介護分野の生産性向上は、工場などの生産ラインの見直しによる生産量の拡大とは異なり、「限られた介護人材で一人でも多くの利用者に質の高いケアを提供すること」、「業務の効率化や改善で利用者に向き合う時間を増やすこと」を目的としている点を再認識しておかなければなりません。生産性向上が「働くスタッフのモチベーションの向上」や「楽しい職場・働きやすい職場づくり」につながる好循環になっていくことが理想的な取り組みとなります。

介護現場において、介護ロボットやICT機器などのテクノロジーを用いることは、スタッフの身体的負荷や精神的負担の軽減につながり、介護現場にゆとりの時間を生み、利用者と介護者の触れ合う時間や利用者の安心感を増やす効果があります。ただし、テクノロジーがすべての問題を解決してくれる訳ではなく、ツールを取扱うスタッフによる継続的なマネジメントがなければ生産性向上は期待できません。

補助金の活用では、各要件に沿った取り組みはもちろんのこと、介護現場の生産性向上や働き方改革の推進の一翼としての活用が不可欠です。そして、介護分野のDX推進は、介護情報の基盤整備も含まれている「全国医療情報プラットフォーム」の構築を見据えた「科学的介護情報システムLIFE」「ケアプランデータ連携システム」「介護情報データベース」の精査(情報収集項目の見直し、入力負担の軽減策)が不可避であるため、ベンダーのDX対応を確認して改修や入替など、次の展望を見定めていくことが重要です。

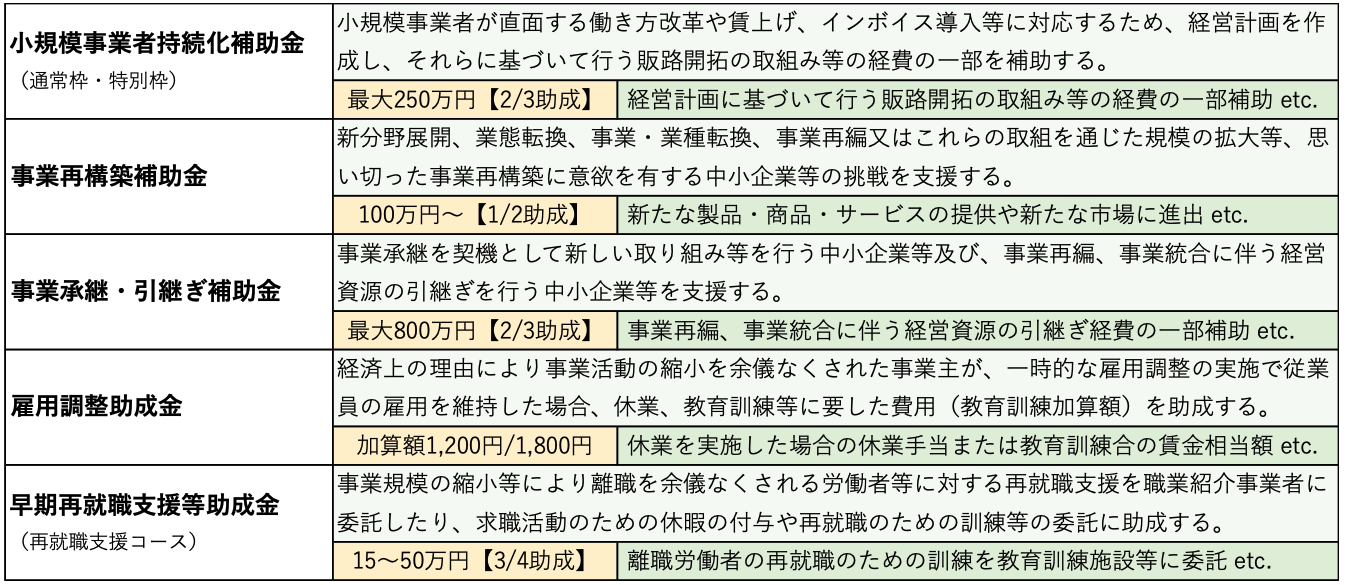

■ 事業継続と事業縮小に係る助成金

中小企業の経営の安定化を支援する補助金では、介護事業に対する直接的な給付ではなく、事業の拡張や再構築、再編や統合に対する支援となっている点が特徴的です(下表の上3つ)。この他、余儀なく事業規模を縮小する場合におけるスタッフの雇用維持を図る助成金もあります(下表の下2つ)。雇用(給与)はスタッフの生活の支えとなり、スタッフによる介護サービスの提供は利用者にとって命綱であり、事業継続の重要性を再認識しつつ、安定的な利用者確保による事業の基盤固めに努めていくことが肝要です。

一方では、利用者確保とは逆に、スタッフ不足によって事業継続に悩まされている介護事業者も少なくありません。スタッフ不足の慢性化に伴い、利用者の受け入れが難しくなれば、対応できる利用者数は減少して収益は縮小となります。そして、スタッフ不足のまま人員基準を満たさずに運営を行えば、スタッフの業務負担が増して離職が増え、最悪の場合には指定取り消しに発展する可能性が高まる悪循環に陥ります。スタッフ確保の即効薬はありませんが、人材育成における労務管理の強化、働き方改革・介護DXにおける生産性向上の取り組みを実践し、スタッフが働きやすい環境整備を地道に進めていくことが大切であり、助成金をうまく活用していくことがポイントになるでしょう。

▼今月号の考察

今回は、助成金や補助金に関する各種情報を踏まえ、助成金活用の着眼ポイントを整理しました。今般、生産性向上や業務効率化の取り組みが政策トレンドとなる中、運営上の労務管理や設備投資等の課題があれば、助成金活用の選択肢がないかを探ることが重要です。助成金の活用にあたっては、都道府県に設置された「働き方改革推進支援センター」や、生産性向上の司令塔として設置された「介護生産性向上総合相談センター」を積極的に活用していくことがポイントになります。以上、経営改善や体制強化の一助としてご参考にして頂ければ幸いです。

・本資料は情報提供のみを目的としたものであり、いかなる取引の勧誘或いは取引を確認するものではありません。

・本資料に記載された内容は、現時点において一般に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づき作成されておりますが、当社はその正確性・確実性を保証するものではありません。また、ここに記載されている内容は、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。

・本資料のご利用並びに取り組みの最終決定に際しましては、ご自身のご判断でなされますよう、また必要な場合には顧問弁護士、顧問会計士などにご相談の上でお取り扱い下さいますようお願い致します。

・当社の承諾なしに、本資料の全部または一部を引用または複製することを禁じます。

★「ヘルスケア最新情報TOPIX「介護編」2024.07月号」(PDF形式)のダウンロードは こちら から

■ 提供:株式会社 医療経営研究所