ヘルスケア最新情報TOPIX「介護編」 2024.08月号

「2026年4月施行に向けた介護情報基盤の方向性」

今月号では、7月8日の社会保障審議会介護保険部会において示された「全国医療情報プラットフォーム」の構築に向けた介護情報基盤に関する情報を踏まえ、「Ⅰ.介護情報基盤の整備スケジュールと位置づけ」を確認し、「Ⅱ.介護情報基盤の全体像と事業者の準備ポイント」を整理していきます。医療DXの推進が先行して進められる中、介護DXの実現に欠かせない介護情報基盤の構築が2026年4月施行と決定され、いよいよ介護DXに向けた準備が幕開けとなります。介護事業者は、利用者の「介護情報」を取り扱う責務を認識しておくことが重要であり、「介護保険証の電子化」においては利用者にも介護DXへの参画が求められている点を理解しておきましょう。

【確認keyword】

「全国医療情報プラットフォームの構想」「介護情報基盤の整備目的と情報共有の範囲」「介護事業者が取り扱う介護情報基盤の5つの情報」「介護保険証の電子化」「介護事業者と利用者の準備」

[Ⅰ]介護情報基盤の整備スケジュールと位置づけ

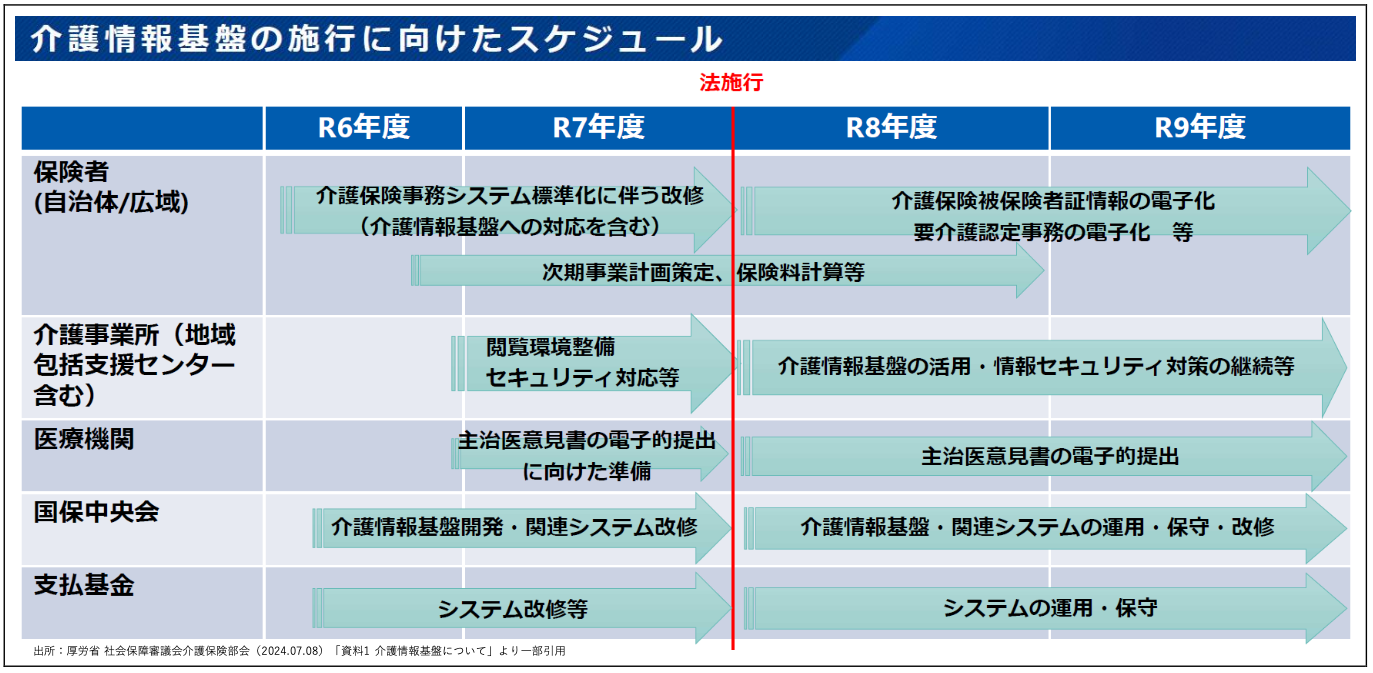

■ 介護情報基盤の施行に向けたスケジュール

「全国医療情報プラットフォーム」の構築に向けて、医療分野ではレセプト情報の活用が進められる中、次にカルテ情報の共有に向けたシステム設計が進められています。

介護分野の情報基盤の整備は、プラットフォームで共有する介護情報の絞り込みが進められる中、ついに2026年4月のスタートラインが明確に設定されたことで(下図)、関連するシステム導入を本格的に検討するタイミングに差し掛かったといえます。介護情報基盤の整備は「地域支援事業」として位置付けられ、自治体・介護事業所・医療機関が一体となって地域包括ケアシステムを推進するために実施されていきます。

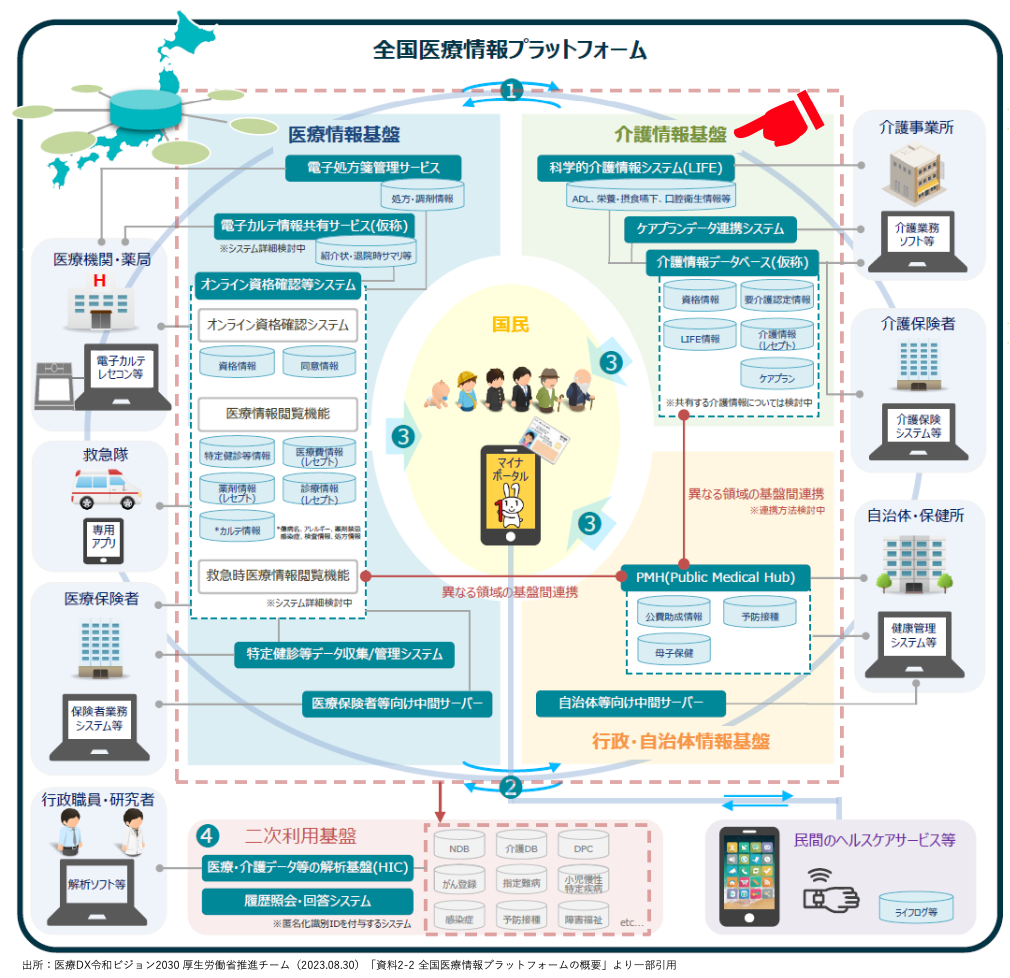

■ 全国医療情報プラットフォームにおける「介護情報基盤」の位置づけ

医療・介護DXの中核となる「全国医療情報プラットフォーム」の構想は、情報基盤が「医療」「介護」「行政自治体」の3つに区分され、介護情報基盤の整備も含まれています(下図)。介護情報に関わる利用者情報の収集は、介護事業者の参画が不可欠であり、「科学的介護情報システム」や「ケアプランデータ連携システム」、「介護情報データベース」もプラットフォーム構築の一翼を成していく点を押さえておきましょう。

プラットフォームは、クラウド間の連携を実現して、必要なときに必要な医療情報や介護情報を共有・交換できる構想です。その当事者は国民(利用者・患者)を中心に、医療機関・薬局・救急隊・介護事業所・医療保険者・介護保険者・自治体・保健所が関わっていきます。具体的には、①救急・医療・介護現場の切れ目ない情報共有、②医療機関・自治体サービスの効率化・負担軽減、③健康管理、疾病予防、適切な受診等のサポート、④公衆衛生、医学・産業の振興に資する二次利用-4つのユースケースが想定されています。利用者のみならず、自分自身の健康管理に関わる仕組みであることも忘れてはなりません。

[II]介護情報基盤の全体像と事業者の準備ポイント

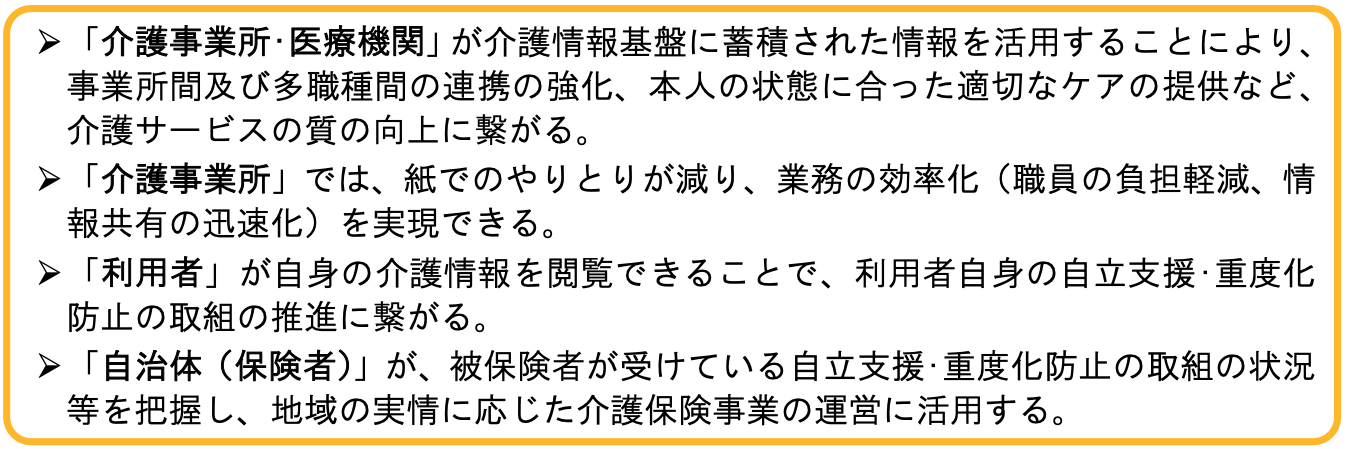

■ 介護情報基盤の「整備目的」と「情報共有の範囲」

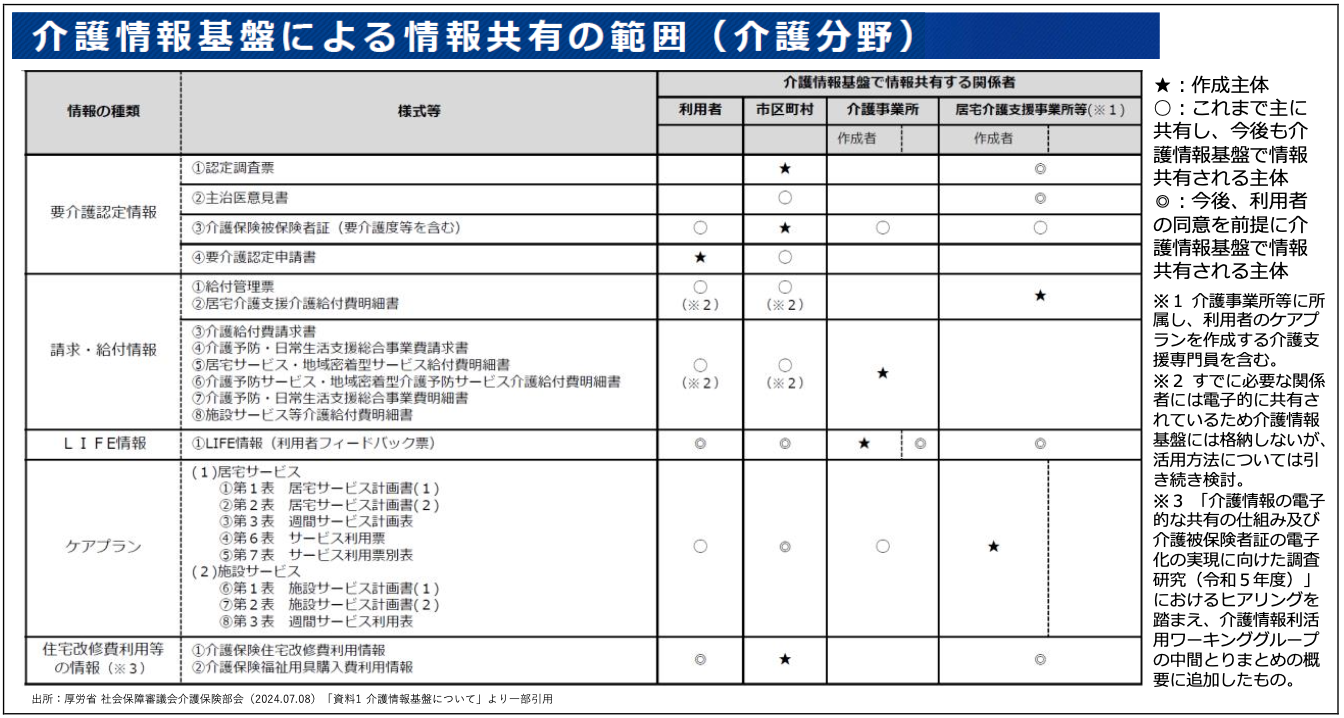

現在、利用者に関する顕名の介護情報等(介護レセプト情報、要介護認定情報、LIFE情報、ケアプラン、主治医意見書等)は、介護事業所や自治体等に分散し、利用者自身の閲覧、介護事業所間の共有、介護・医療間の共有が、電子的に利用できない状況です。そして、これらの必要な情報を自治体・利用者・介護事業所・医療機関などが共有・閲覧できる環境にするため、必要な介護情報の選定とファイル形式などの標準化の整備が不可避となっています。「全国医療情報プラットフォーム」における介護情報基盤の整備は、多様な主体が協働して高齢者を地域で支えていく地域包括ケアシステムの深化・推進に繋がり、以下のような効果が期待されています。

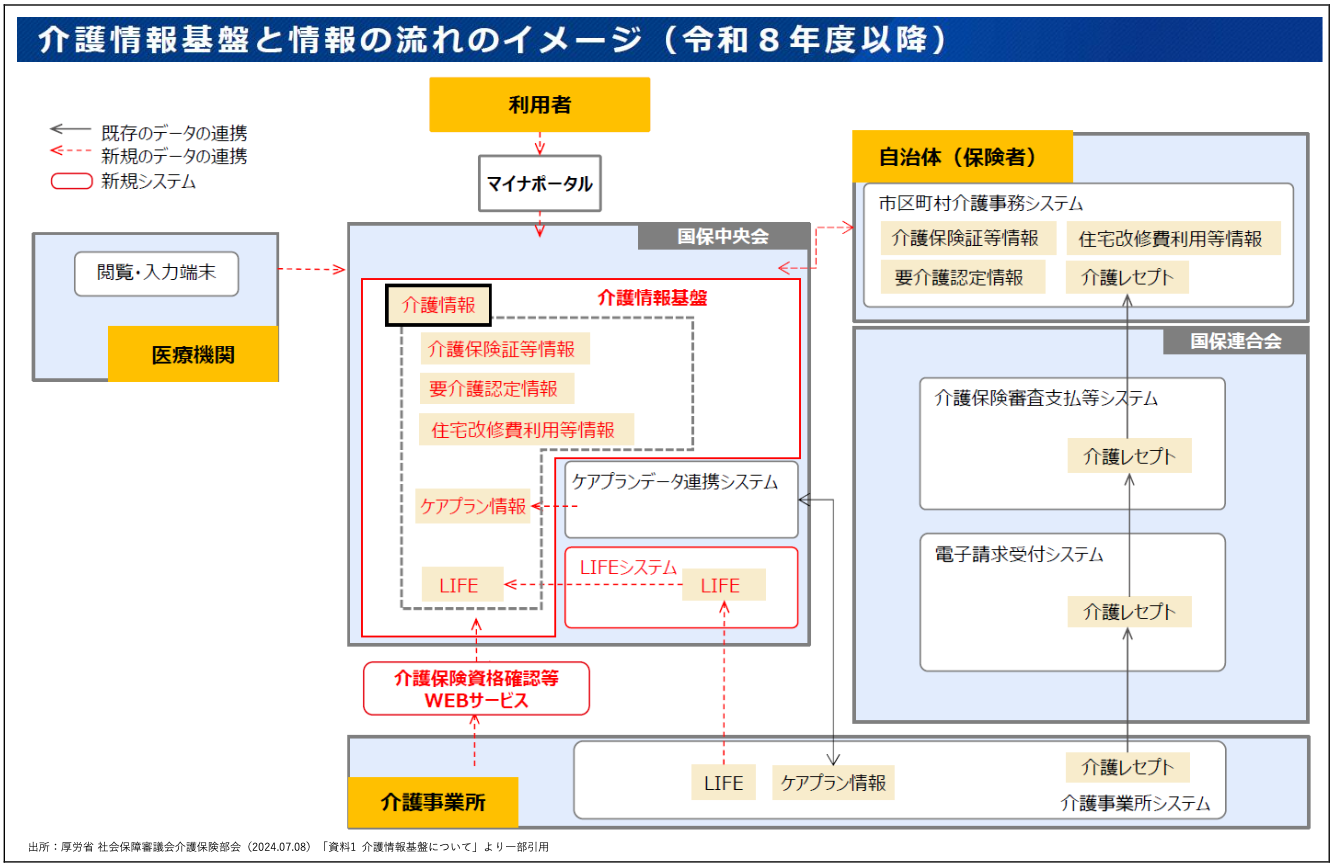

介護情報基盤は「国保中央会」による管理のもとで、基盤のデータベースは「利用者、自治体、介護事業所、医療機関」が連携・閲覧できる構想となっています(下図)。

介護事業者が取り扱う介護情報基盤の情報は、下図の5つが想定されています。介護事業者では、介護情報基盤に登録された介護情報を「介護保険資格確認等WEBサービス経由で閲覧」することや、該当する介護事業者は「ケアプラン情報、LIFE情報を介護情報基盤に登録」することが可能になります。そして、必要とする関係者間での情報共有を進めていくうえで、利用者情報を新たに取り扱うようになることも想定されています。

■ 介護情報基盤の施行に向けた「介護事業者」と「利用者」の準備

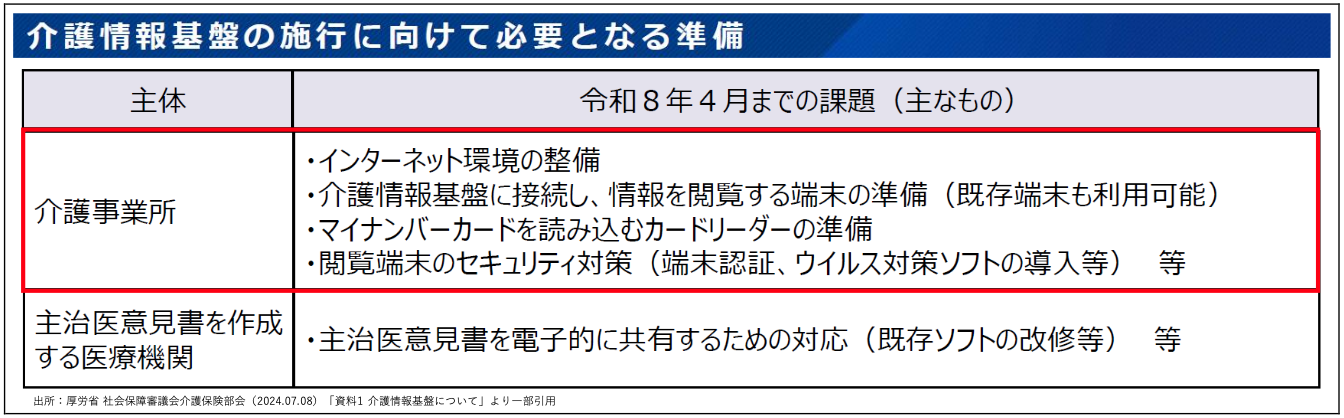

介護情報基盤の施行に向けて、介護事業所ではネットワークに接続するための一連の準備が必要(下図)であり、先行して行われてきた医療機関等のマイナ保険証の受付対応と同様に、インフラ整備に対する補助金によって整備が推進されると予想されます。

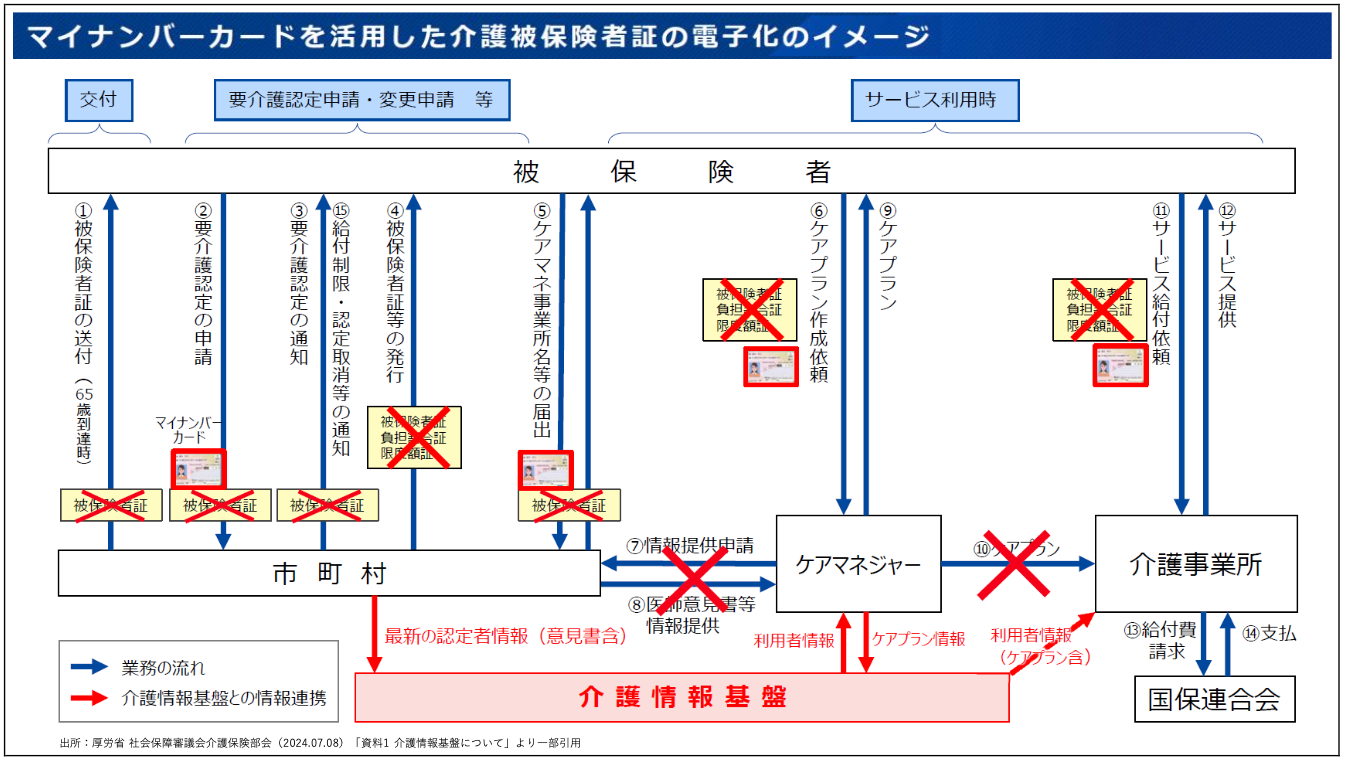

この他、介護情報基盤の整備に当たり、マイナンバーカードを活用した「介護保険証の電子化」も進められ、介護事業者や自治体の事務処理の軽減が実現される点にも注目です。具体的には、要介護認定情報が電子化・共有される業務効率化をはじめ、証情報が電子化されることによる負担割合限度額証や資格情報の確実な参照、事業所の介護ソフトとデータ連携できることによる手入力の負荷削減や人為的ミスの削減、書類追記の度に再度印刷郵送する手間などが、「介護保険証の電子化」によって解消されます(下図)。

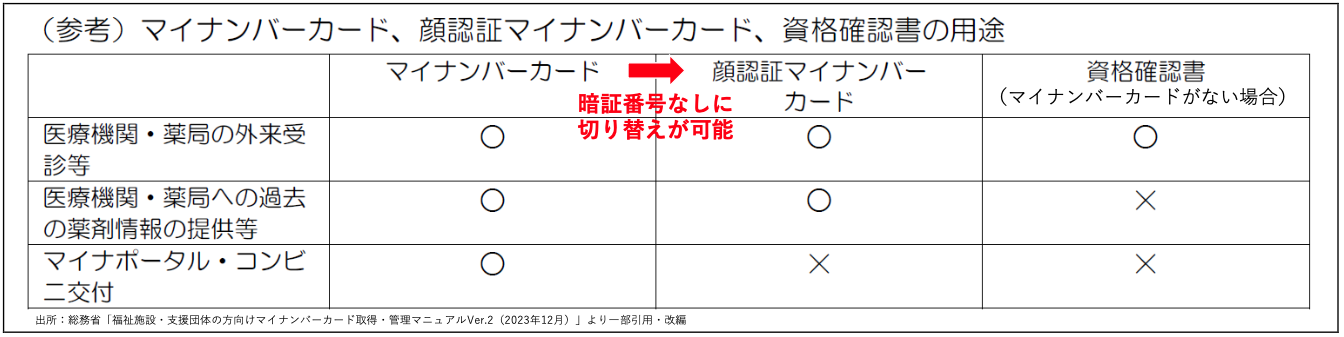

他方、「介護保険証の電子化」には利用者側の準備も欠かせません。医療分野のマイナ保険証(健康保険証の電子化)の普及拡大が進められていますが、暗証番号の設定がない「顔認証マイナンバーカード」へ切り替えができることを理解しておくことが大切です(下図)。「顔認証マイナンバーカード」は認知症患者など番号管理が難しい人や希望者を対象に通常カードから切り替えが可能であり、「介護保険証の電子化」への移行を見据えて利用者にカード切り替えを事前周知していくことで円滑な運営ができるでしょう。

▼今月号の考察

今回は、「全国医療情報プラットフォーム」の構築に向けた介護情報基盤に関する方向性を踏まえ、介護情報基盤の全体像や準備ポイントを確認しました。介護情報基盤の構築が2026年4月に施行され、いよいよ介護DXに向けた準備が幕開けとなるうえで、利用者にも介護DXの参画が求められている点を理解しておくことが重要です。以上、ご参考にして頂ければ幸いです。

・本資料は情報提供のみを目的としたものであり、いかなる取引の勧誘或いは取引を確認するものではありません。

・本資料に記載された内容は、現時点において一般に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づき作成されておりますが、当社はその正確性・確実性を保証するものではありません。また、ここに記載されている内容は、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。

・本資料のご利用並びに取り組みの最終決定に際しましては、ご自身のご判断でなされますよう、また必要な場合には顧問弁護士、顧問会計士などにご相談の上でお取り扱い下さいますようお願い致します。

・当社の承諾なしに、本資料の全部または一部を引用または複製することを禁じます。

★「ヘルスケア最新情報TOPIX「介護編」2024.08月号」(PDF形式)のダウンロードは こちら から

■ 提供:株式会社 医療経営研究所