ヘルスケア最新情報TOPIX「介護編」 2024.10月号

「仕事と介護の両立支援と保険外サービスの環境整備」

今月号では、2024年9月に公表された政府の中長期的な高齢者施策の指針となる新たな「高齢社会対策大綱」をはじめ、2024年3月に公表された経産省の「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」をもとに「Ⅰ.仕事と介護の両立支援の仕組みづくりの概要」と「Ⅱ.介護保険外サービスの環境整備のポイント」について整理していきます。

以前は保険外収入のビジネスモデルとして脚光を浴びていた保険外サービスですが、ビジネスケアラーの仕事と介護の両立支援として再注目されてきた点を踏まえ、介護事業者は地域の介護資源の一翼を担う保険外サービスの提供や連携を再考していくことが必要だといえるでしょう。

【確認keyword】

「仕事と介護の両立支援の必要性」「保険内外の介護資源を提供する地域や企業等との連携」「介護保険サービスを含めた多岐にわたる地域の介護資源」「地域での現状のポジショニング確認」

[Ⅰ]仕事と介護の両立支援の仕組みづくりの概要

■ 仕事と介護の両立支援の目的と位置づけ

はじめに、本編で整理していく「仕事と介護の両立支援」と「介護保険外サービスの環境整備」の目的や位置づけについて、全体像を確認していきます。

昨今、晩婚・晩産、単身世帯や共働きの増加、核家族化など、ライフスタイルが多様化しています。こうした状況下において、世代や性別を問わず、すべての人が家族介護に直面する可能性があるため、仕事と介護の両立支援は企業規模に関係なく、従業員の年代構成にかかわらず、すべての企業が取り組むべき重要な課題となっています。

先般公表された新たな「高齢社会対策大綱」では、分野別の基本的施策のうち『(2)健康・福祉「仕事と介護の両立支援」』において、仕事と介護を両立することができる雇用環境の整備を推進していく方針が打ち出されました。具体的には、家族介護による離職を防止する「仕事と介護の両立支援の仕組みづくり」と、働く家族介護者の負担軽減を図る「介護保険外サービスの環境整備」が盛り込まれています。

これらは、家族介護の可能性があるスタッフを雇用する「企業(経営者)」として、スタッフ自身は家族介護の「当事者」として、そして、介護サービスを提供する「介護事業者」としても関連する介護保険外サービスとの関わり方を考えていく必要があります。とりわけ介護事業者は「企業」として、自施設・事業所のスタッフの介護離職を引き金に、人材不足・人員基準欠如に陥れば経営維持が困難となり、企業存続が危ぶまれる事態となるため、経営者は真剣に向き合っていかなければなりません。

要介護者本人や家族介護者を支える「介護保険外サービスの環境整備」では、自施設・事業所が提供するか否かの検討のみならず、自ら提供しない場合でも連携によって利用者をサポートしていく視点が重要であり、関連企業との連携強化がポイントになります。

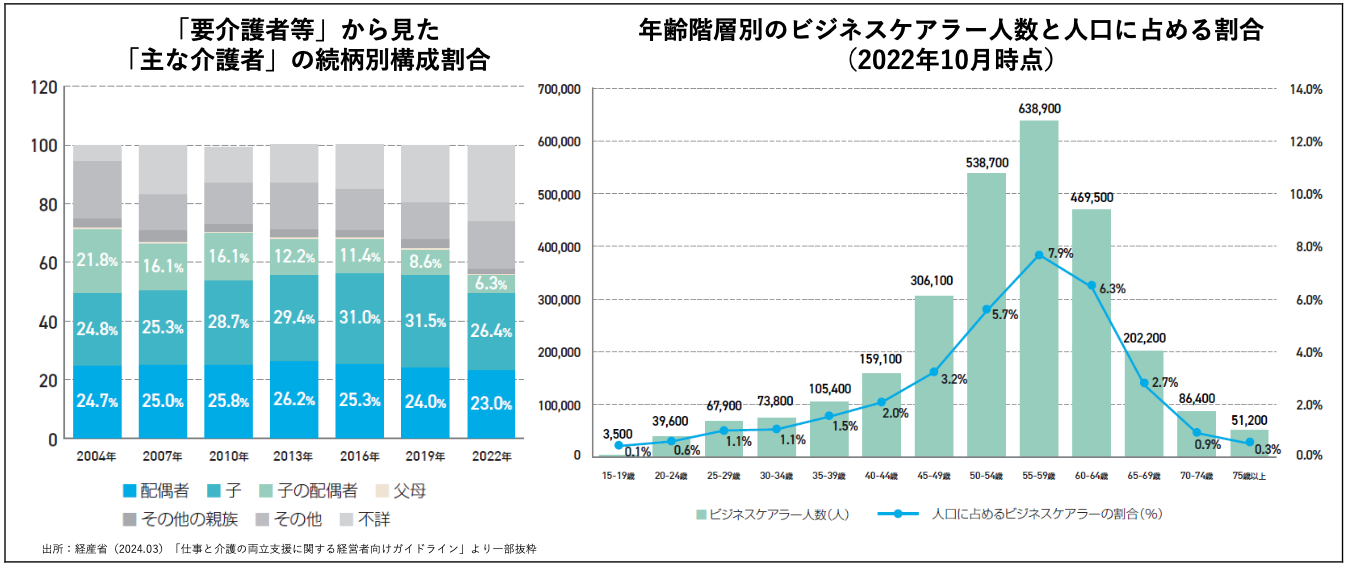

■ ビジネスケアラーの実態と両立支援の必要性

女性の社会進出を背景に、共働き世帯が増加し、介護者と要介護者本人との続柄に変化が生じてきました。約20年前はその続柄が主に「配偶者」「子」「子の配偶者」で、それぞれの割合は20%程度と同水準でしたが、ここ最近では「子の配偶者」は減少し、「子」が増加傾向にあります(下図)。すなわち、いわゆる「専業主婦の嫁介護」は減少し、「実子」や「配偶者」が主たる家族介護の担い手となってきました。今後、生産年齢人口の減少に伴って、さらに加速する人材不足とともに、働く誰しもが家族介護を行うことになり得るため、仕事と介護を両立する従業員が増加していくことも懸念されています。

近い将来の展望では、2030年には家族を介護する833万人のうち、約4割(約318万人)が仕事をしながら家族等の介護に従事する「ビジネスケアラー」になると予測されています。「ビジネスケアラー」の割合は、2030年時点で労働力人口当たり21人に1人となる見込みです。こうした仕事と介護の両立が困難になることの影響は、介護者本人への心身負担が発生することに加え、介護離職や介護発生に伴う物理的、精神的負担等に伴って引き起こされる労働生産性の低下もあり、経済全体の損失額は2030年に約9兆円にもなると推計されています。こうした事態を打破するために、企業への両立支援の積極的な関与が求められています。

企業が、優先的に取り組むべき支援や施策の具体的内容については、企業規模や従業員の年齢層によって異なるため様々です。例えば、組織内に「ビジネスケアラー」の割合が高まる40~50代の従業員が多い場合(下図)、当然ながら介護に関わる可能性が高くなり、一般的に管理職・経営層が多い年齢層であることや、特に中小企業では代替人員の確保が容易ではないため、企業活動に及ぼす影響が懸念されています。

こうした家族介護に起因した介護者への負担、労働総量や生産性の減少による労働損失の影響は甚大です。そのため、企業が仕事と介護を両立できる環境を整備することは、従業員のキャリア継続のために必要であり、経営面では人材を「資本」とした中長期的な企業価値向上につなげる経営の実現や、人材不足に対する「リスクマネジメント」としても不可欠であり、企業の積極的な両立支援の取り組みが期待されています。

■ 企業における仕事と介護の両立支援の全体像

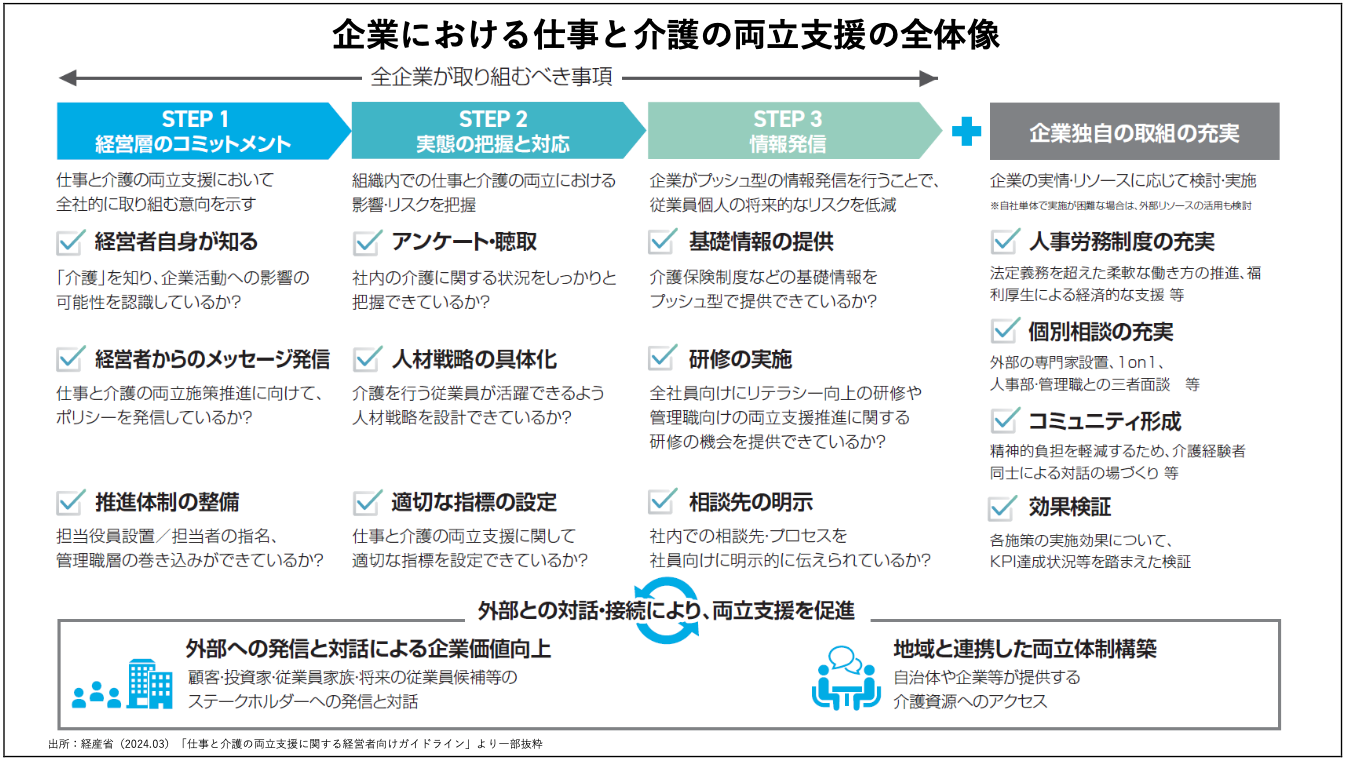

仕事と介護の両立は、高齢化の進展に伴い、まさにこれからが本番となり、待ったなしの状況となっていきます。現状における企業内での仕事と介護の両立が進まない背景には、企業経営上の優先順位が低いという構造的な課題が存在しています。その根幹を解決していくには、両立支援を経営者のコミットメント(責任)として根付かせていく必要があります。経産省の「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」では、すべての企業が共通して取り組むべき事項として、「①経営層のコミットメント」「②実態の把握と対応」「③情報発信」の3つのステップが示されています(下図)。

第一歩の「①経営層のコミットメント」は、経営者自身や経営陣のオーナーシップが必要となり、続いて「②実態の把握と対応」はすべての両立支援施策のベースと位置づけられ、「③情報発信」では仕事と介護の両立を本人や組織としての実現につなげていきます。企業には、法律上義務付けられた措置を講ずることを前提に、従業員が活用できる制度やサービス等に関する情報提供を通じてリテラシーを高める役割が求められています。そして、これらの事項に加え、企業の実情やリソースに応じて「人事労務制度の充実」、「個別相談の充実」、「コミュニティ形成」等の付加も必要になります。こうした企業における両立支援の取り組みを通じて、従業員が各々の置かれている状況に応じた適切なサービスにアクセスし、必要な支援を選択できるようになることが期待されます。

また、社内の取り組みに加え、外部との対話や接続では、顧客・投資家・従業員家族・将来の従業員候補といったステークホルダー、保険内外の介護資源を提供する地域や企業等との連携についても両立支援を行ううえで重要になっていきます。両立支援を進めるには、介護休業法などの制度や介護保険サービスの利用とともに、介護保険サービスを付加する「介護保険外サービス」を活用していくことも外せないポイントになります。

[II]介護保険外サービスの環境整備のポイント

地域の介護資源は、「地域包括支援センター」における保健・福祉・介護の専門職による総合相談支援、「総合事業」の介護予防支援、公的な「介護保険サービス」の自立支援のほか、民間企業やNPO等による「介護保険外サービス」も含めれば多岐にわたります。

両立支援を行う企業では、従業員が適切なこれらの介護資源へアクセスできるよう、介護資源との連携や介護等に関わる専門職の活用が求められています。例えば、従業員自身が介護問題に直面した際、介護資源の活用を検討する時間的・精神的余裕がない可能性もあり、従業員への地域包括支援センターや保険外サービスの紹介等の橋渡しが期待されています。つまり、仕事と介護の両立支援が推進される中で、介護事業者として企業との連携の必要性が高まっている点も理解しておくことが大切です。

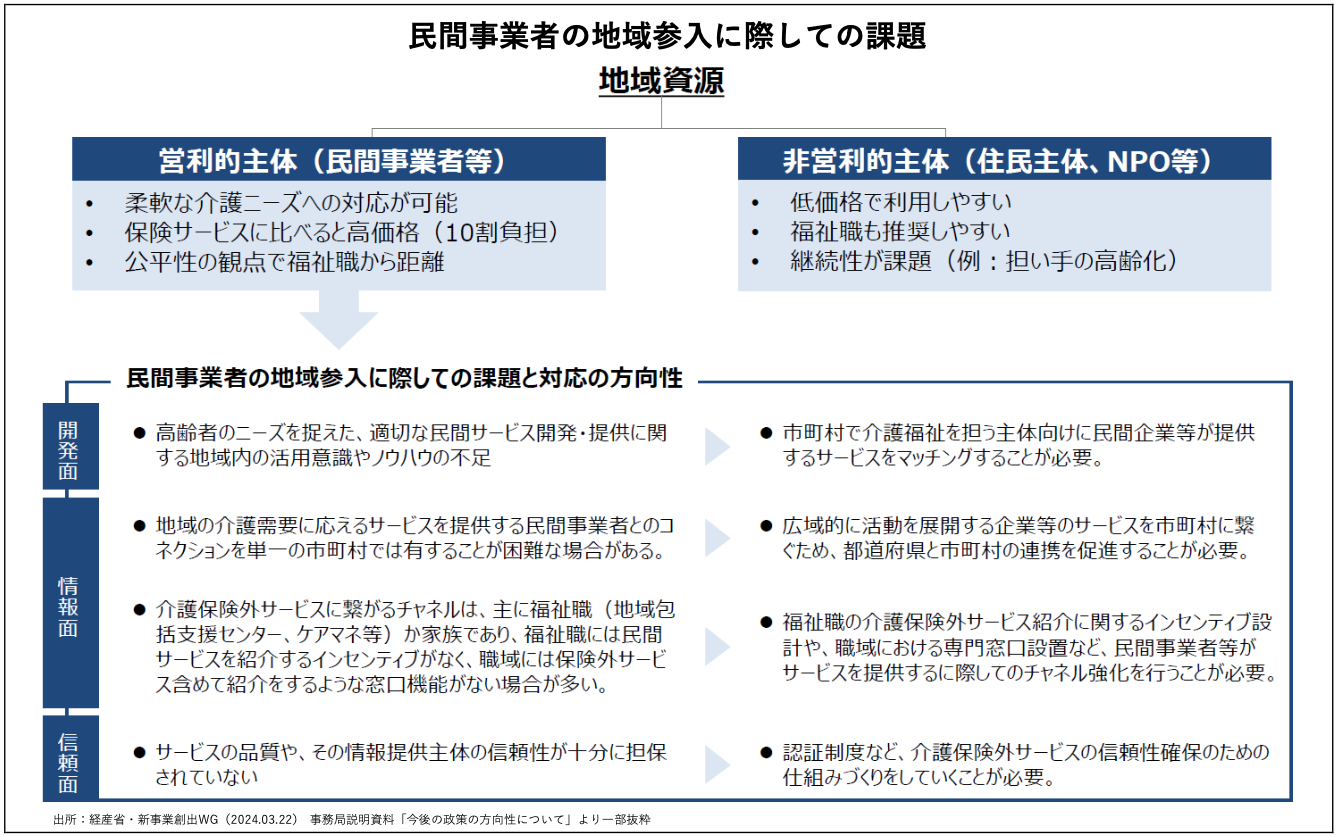

「介護保険外サービス」は「営利的主体」と「非営利的主体」に大別されます(下図)。各々の一長一短を理解し、足りない点を補い合いながらマッチングさせたり、ノウハウの共有等を考えたり、限られた地域資源の中で、競争ではなく協創によって有効活用していくことが、これから必要な視点となります。個人や企業が、要介護者の希望に応じたサービスを選択することは困難であり、要介護者のケアプランを担うケアマネジャーの道先案内が第一に不可欠です。そして、ケアマネジャーのみならず介護事業者も「介護保険外サービス」を地域の介護資源と再認識していかなければ連携は成し得ません。

「介護保険外サービス」は、要介護度にかかわらず利用・提供できるものの、実際には寝たきりに近い状態となる要介護3以上になると介護保険サービスの利用(依存)が主体となり、「介護保険外サービス」の利用ニーズは軽度者ほど高まる傾向になります。

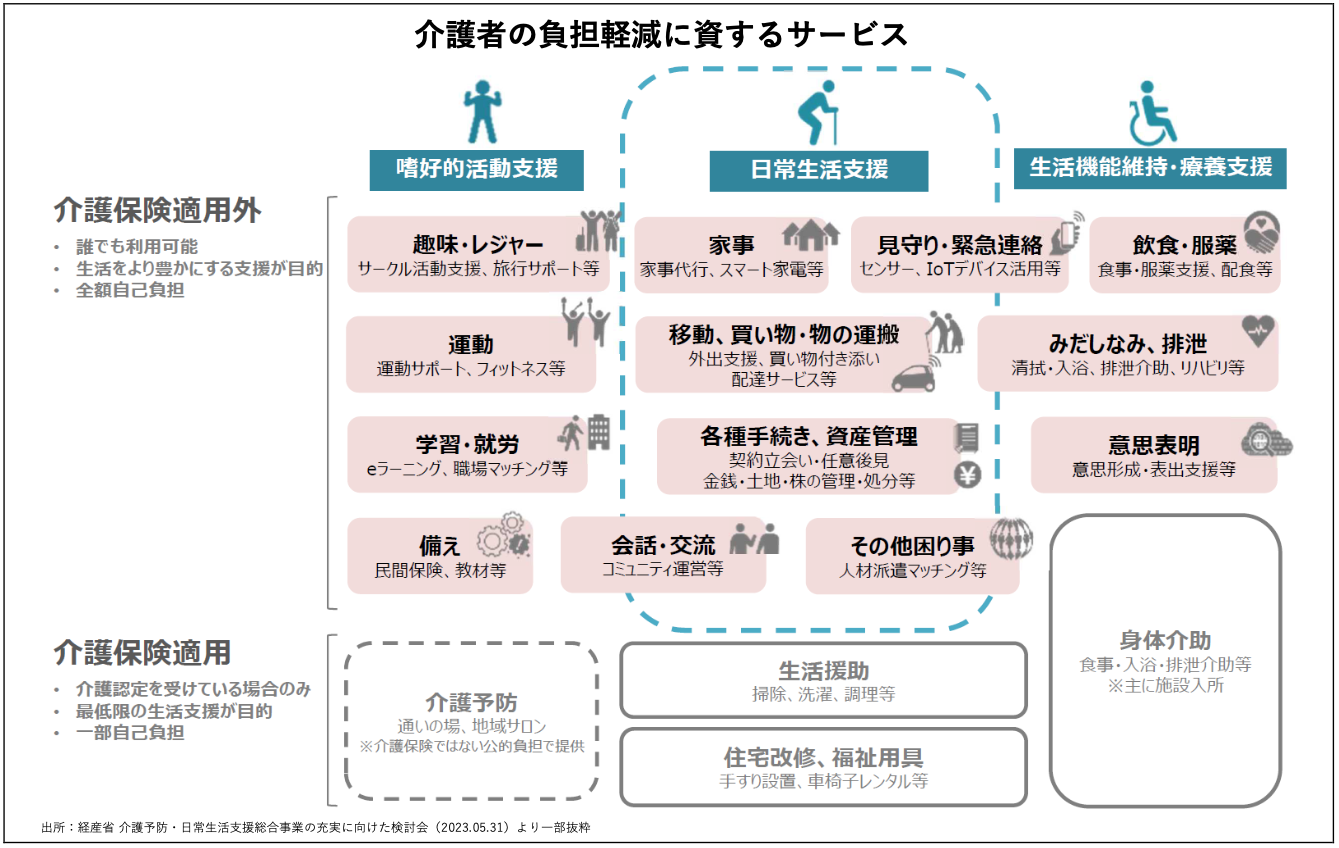

「介護保険外サービス」は、自治体の「総合事業」や介護事業者による「介護予防サービス」が提供できない部分を補う役割があります。具体的には「営利的主体」の保険外サービスでは、「日常生活支援」をメインに「嗜好的活動支援」や「生活機能維持・療養支援」といったカテゴリーが主なラインナップとなります(下図)。他方、「非営利的主体」の軽度者向けサービスは、住民やボランティア、NPO、社会福祉法人、共同組合など、地域性を反映させた多彩な主体によるサービス提供があります。

介護事業者として「介護保険外サービス」を自ら提供する場合、自治体の「総合事業」や関連サービスなどと競合しないよう、地域での現状のポジショニングを確認していくことが重要です。そして、自ら提供する場合はもちろんのこと、自ら提供しない場合でもサービス提供事業者との連携強化によって、要介護者や家族介護者のより良い生活をフォローしていくことができれば、地域で揺るぎない存在感を高めていけるでしょう。

▼今月号の考察

今回は、「高齢社会対策大綱」と「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」をもとに、仕事と介護の両立支援の仕組みづくりや介護保険外サービスの環境整備のポイントを整理しました。介護保険外サービスは、ビジネスケアラーの仕事と介護の両立支援として再注目され、地域の介護資源の一翼を担う点を踏まえ、介護事業者は自らの提供や他との連携を改めて再考していく機会と受け止めることが大切です。以上、ご参考にして頂ければ幸いです。

・本資料は情報提供のみを目的としたものであり、いかなる取引の勧誘或いは取引を確認するものではありません。

・本資料に記載された内容は、現時点において一般に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づき作成されておりますが、当社はその正確性・確実性を保証するものではありません。また、ここに記載されている内容は、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。

・本資料のご利用並びに取り組みの最終決定に際しましては、ご自身のご判断でなされますよう、また必要な場合には顧問弁護士、顧問会計士などにご相談の上でお取り扱い下さいますようお願い致します。

・当社の承諾なしに、本資料の全部または一部を引用または複製することを禁じます。

★「ヘルスケア最新情報TOPIX「介護編」2024.10月号」(PDF形式)のダウンロードは こちら から

■ 提供:株式会社 医療経営研究所