ヘルスケア最新情報TOPIX「介護編」2025.2月号

「2025年度に注目される介護施策のキーワード」

今月号では、昨年12月26日に政府の経済財政諮問会議で示された『経済・財政新計画改革実行プログラム2024』を踏まえ、「Ⅰ.介護事業者が抱える様々な課題と対応策」を整理し、「Ⅱ.押さえておきたい方向性とポイント整理」について確認していきます。

『改革実行プログラム2024』は骨太方針2024を実現させていくため、今後3年間(2025年度~2027年度)を集中取組期間とし、社会保障関連では200超の改革のロードマップが具体化された計画になります。本編は、ロードマップの中から押さえておきたいキーワードを厳選しましたので、2025年度に向けた取り組みを加速させる一助としてご参考にしていただければと思います。

【確認keyword】

「生産性の向上・介護人材の確保・介護職員の処遇改善・介護テクノロジーの導入支援」「介護DX・自治体DXの推進」「介護保険外サービスと総合事業」「利用者負担の見直し」

[Ⅰ]介護事業者が抱える様々な課題と対応策

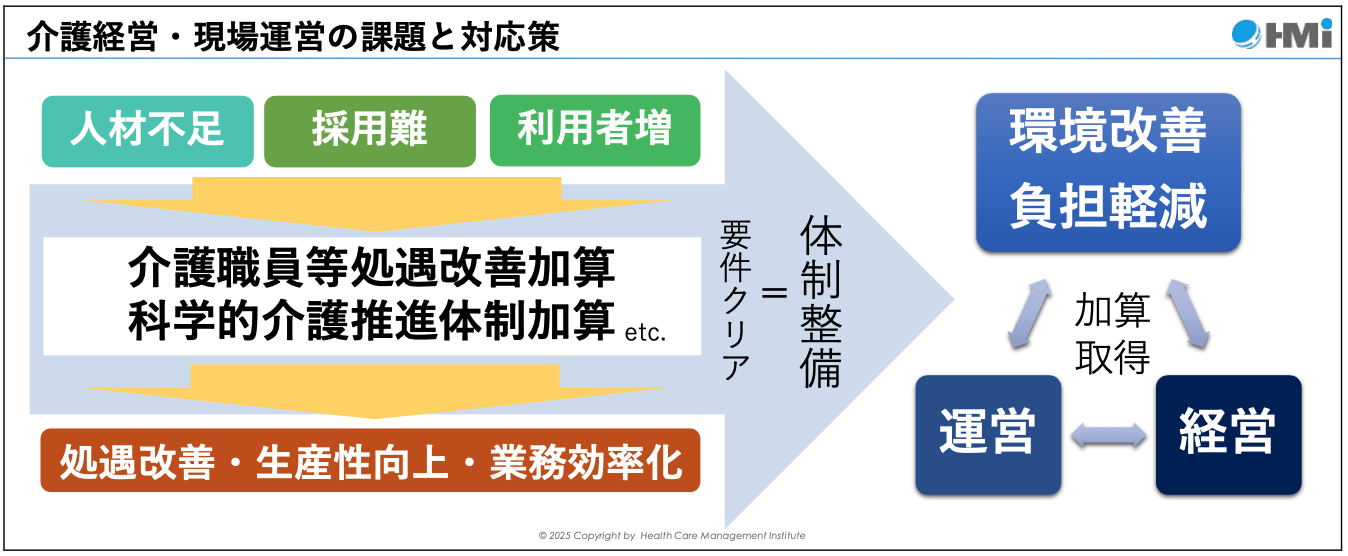

介護業界は、少子高齢化や労働人口の減少などが影響し、人材不足が深刻化して採用難となり、介護職員の確保に苦戦している事業所が数多くあります。人材不足を解消するには、働きやすい職場環境を整備していくことが不可欠であり、その体制整備を促す「各種加算」を取得していくことが、現場運営や介護経営を健全化する早道となります。加えて、介護職員の負担を軽減して、離職率を低下させていく取り組みも重要です。

そして、労働環境の改善や介護職員の負担軽減の具体策として、体制整備を強化させるために、介護ロボット・テクノロジーの導入や外国人・介護助手等の活用などが促進されています。これらの導入や活用の効果となる「処遇改善」「生産性向上」「業務効率化」を意識した取り組みを実践していくことが介護事業者の課題となり、地道に取り組んで解決していくことで、揺るぎない基盤固めができるでしょう(下図)。

[II]押さえておきたい方向性とポイント整理

■ 生産性向上に向けたポイント整理

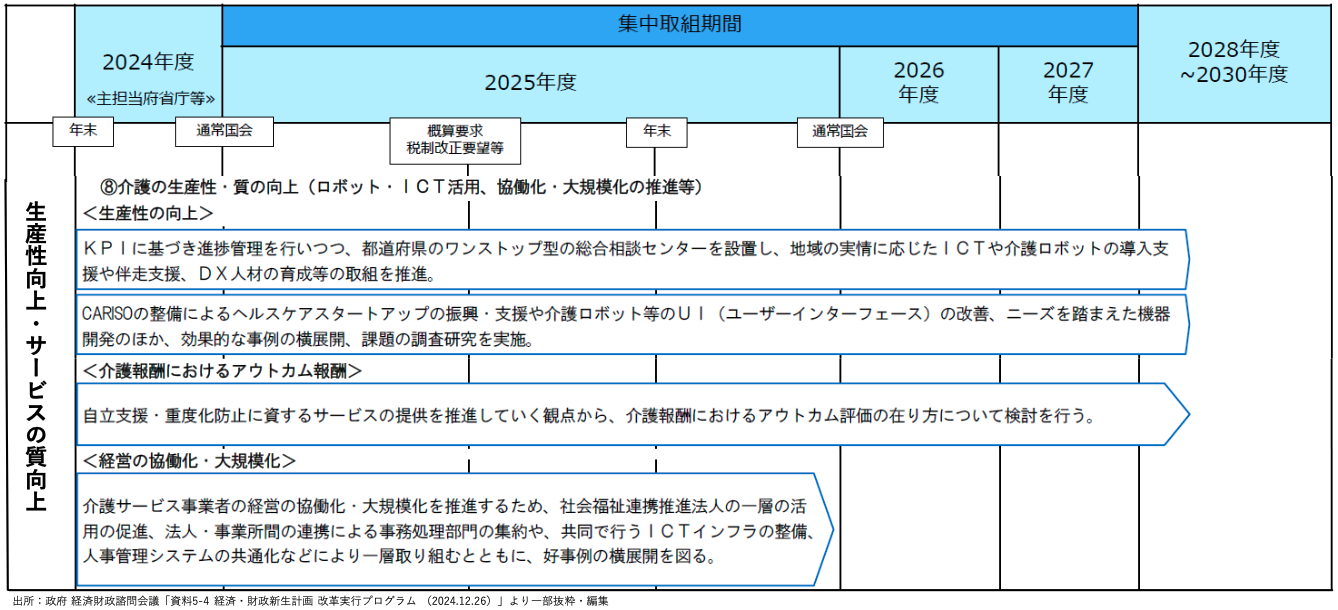

介護職は限られた人員配置の中で専門性の高い介護サービスを提供しなければならず、職員が介護業務に集中できる環境と日頃の業務改善、すなわち「生産性向上」に取り組むことが喫緊の課題となっています。「生産性向上」の取り組みは、介護人材の確保に向けた介護職員の処遇改善に加え、介護ロボットやICT等のテクノロジー導入による職員の負担軽減も不可欠であり、介護サービスの質を確保していくうえで欠かせません。

そして、生産性向上推進体制加算に組み込まれた「アウトカム評価」は、ケアの成果やサービスの質の確保を数値化するうえで必要であり、「生産性向上」の客観的な指標を測定し、自立支援・重度化防止を強化するため、さらなる波及が注目ポイントになります。この他、個々の「生産性向上」の取り組みには限界があり、業界全体の底上げをしていくため、社会福祉連携推進法人のような「経営の協働化・大規模化」が推奨されています。地域の介護資源の再編には、社会福祉法人のリーダーシップが欠かせません(下図)。

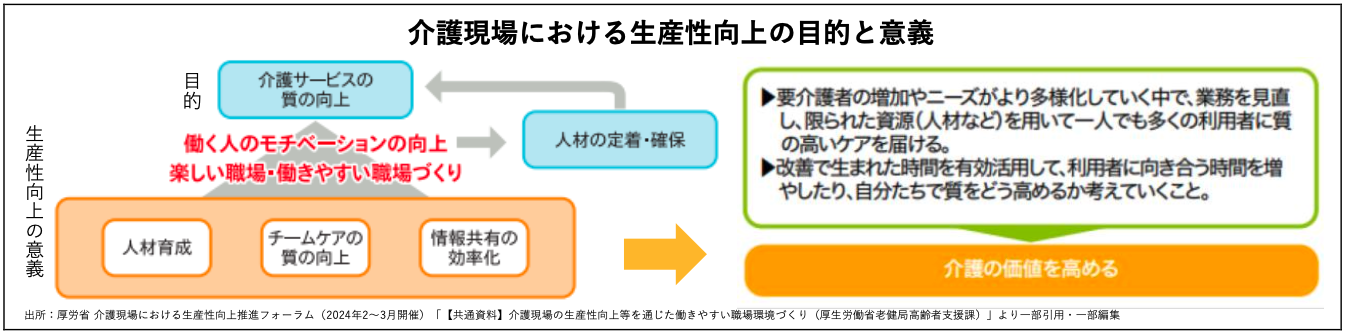

介護サービスにおける生産性向上は「介護の価値を高める」ことにつながるため、介護事業者が積極的に取り組めるよう生産性向上ガイドラインの活用が推進されています。ガイドラインに基づき、業務の継続的な改善を進めることは「介護サービスの質の向上」に不可欠であり、働くスタッフのモチベーションの向上や楽しい職場・働きやすい職場づくりによって、「人材の定着・確保」につなげていくことが期待されています(下図)。

■ 介護DX・自治体DXの推進に向けたポイント整理

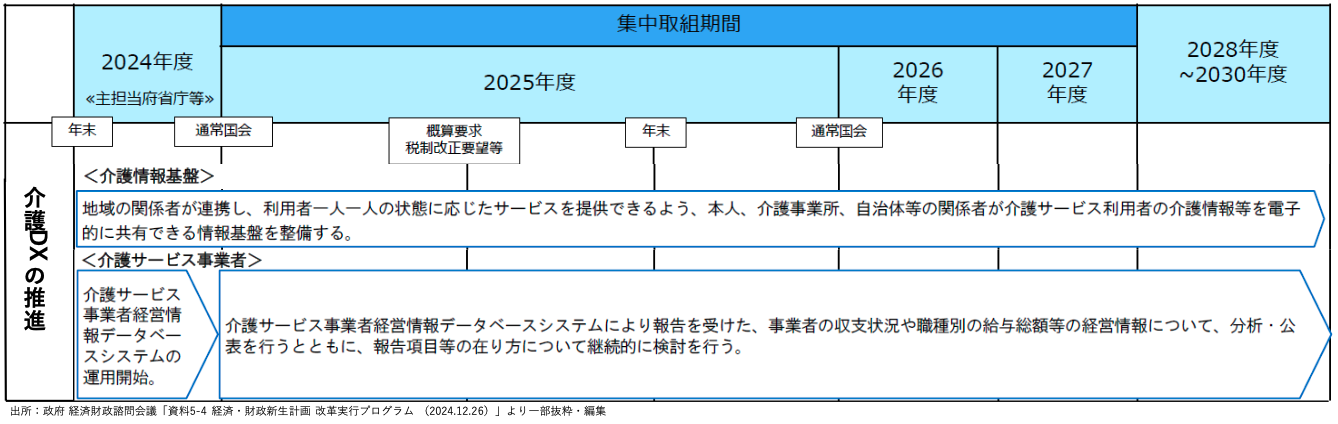

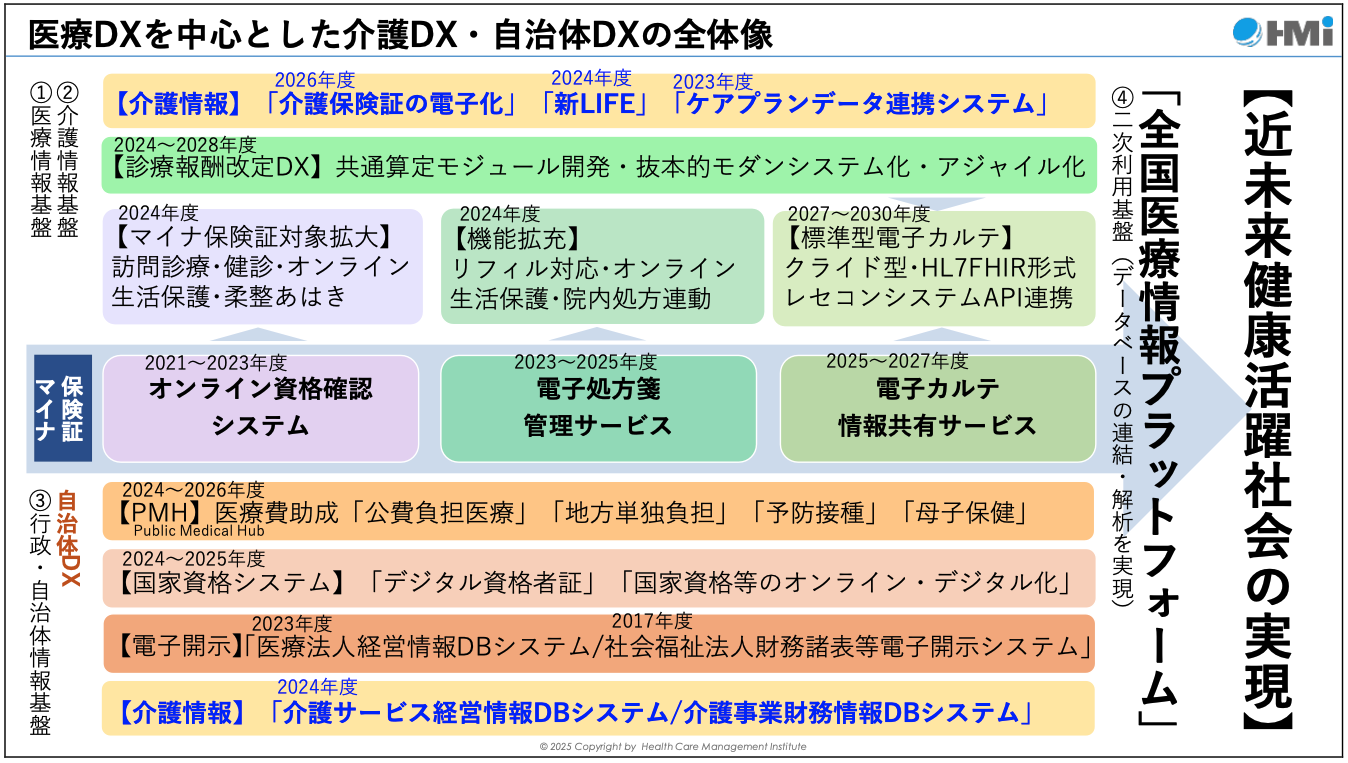

介護分野における「介護DX」は利用者の介護情報の収集、「自治体DX」は行政手続のオンライン化として推進されています(下図)。「介護サービスの質の向上」に欠かせない手段となるのが、介護ロボットやシステム導入、見守り機器等といった介護テクノロジーの活用です。介護テクノロジーの活用により、業務の改善や効率化を進めることは「職員の業務負担の軽減を図る」とともに、業務の改善や効率化により生み出した時間を直接的な介護ケアの業務に充て、利用者と職員が接する時間を増やすなど、「介護サービスの質の向上につなげていく」ことが重要になります。介護事業者は「介護DX」に関わるシステム導入のタイミングを判断しつつ、3月末に迫る「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」の報告義務化にしっかり対応していく必要があるでしょう。

なお、介護DXへの対応は「全国医療情報プラットフォーム」の構築に関わる医療DXの動向に注視していく必要があります(下図)。介護情報基盤の整備は2026年4月のスタートラインに照準を合わせ、2025年度は介護DXの導入に向けて本格的な準備を進めるタイミングに差し掛かってきた点を理解し、対応していかなければなりません。

■ 介護保険外サービスと総合事業の強化に向けたポイント整理

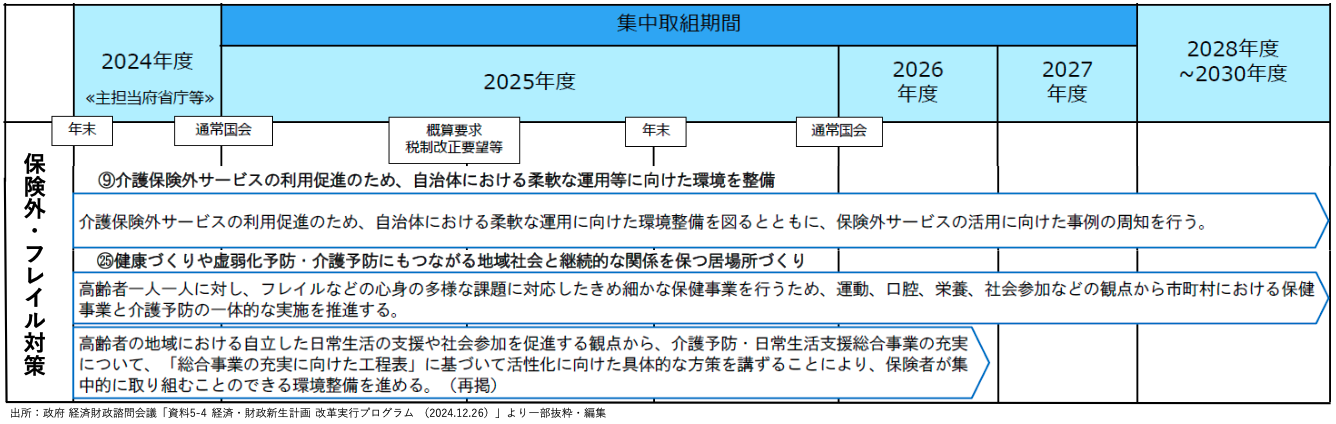

地域の介護資源は、「地域包括支援センター」における保健・福祉・介護の専門職による総合相談支援、「総合事業」の介護予防支援、公的な「介護保険サービス」の自立支援のほか、自治体や民間企業等による「介護保険外サービス」も含めれば多岐にわたります。家族介護による離職を防止する「仕事と介護の両立支援」では、自施設・事業所が提供するか否かだけでなく、自らが提供しない場合でも連携によってサポートしていくことも可能であり、「介護保険外サービス」の活用が鍵を握ります(下図)。自施設・事業所のスタッフの介護離職を引き金に、人材不足・人員基準欠如に陥れば経営維持が困難となり、存続が危ぶまれるリスクがあれば、経営者は真剣に向き合っていかなければなりません。

介護予防やフレイル対策では「栄養(食と口腔機能)」「身体活動(運動や社会活動等)」「社会参加(人とのつながり)」の3本柱の基本を、日常生活の中に継続的に盛り込みながら、いかに底上げできるかがポイントになります。行政のみの関与では限界があるため、特に介護予防や軽度者の介護に携わる介護事業者の関与も重要になっています。

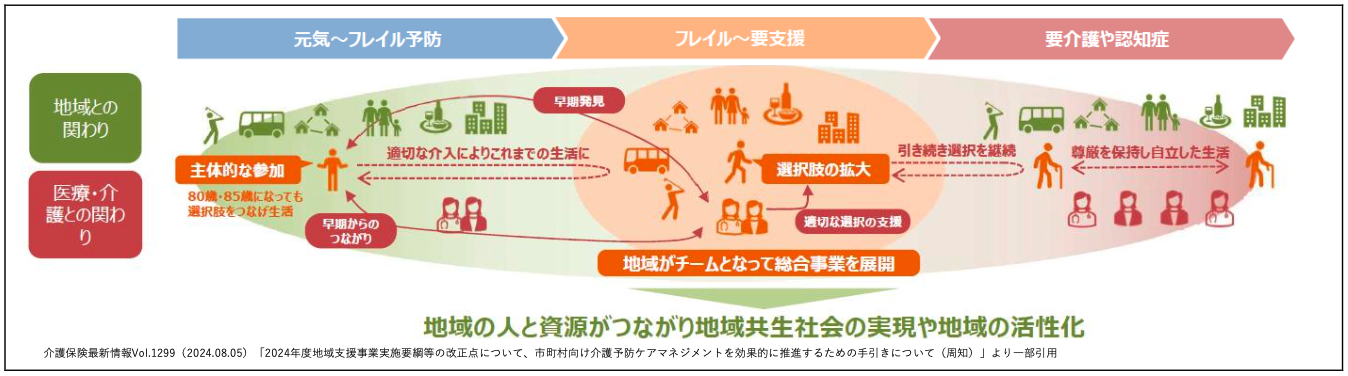

高齢者の地域での生活は、医療・介護の専門職との関わりのみならず、地域住民や企業との関わりの中で成立し、高齢者自身も多様な主体の一員となり、地域社会は形作られていきます(下図)。総合事業の充実には、地域住民の主体的な活動や地域の多様な主体の参入を促進し、地域がチームとなって専門職が関わり合いを持ちながら、高齢者自身が適切に活動を選択できることが重要になります。介護事業者は、高齢者が元気なうちから地域社会や専門職とつながり、そのつながりのもとで社会活動を続け、介護が必要となっても必要な支援を受けながら、住民一人ひとりが自分らしく暮らし続けられる「地域共生社会」の実現に関与していくことで存在感を示していくことができるのです。

■ 利用者負担の見直しのポイント整理

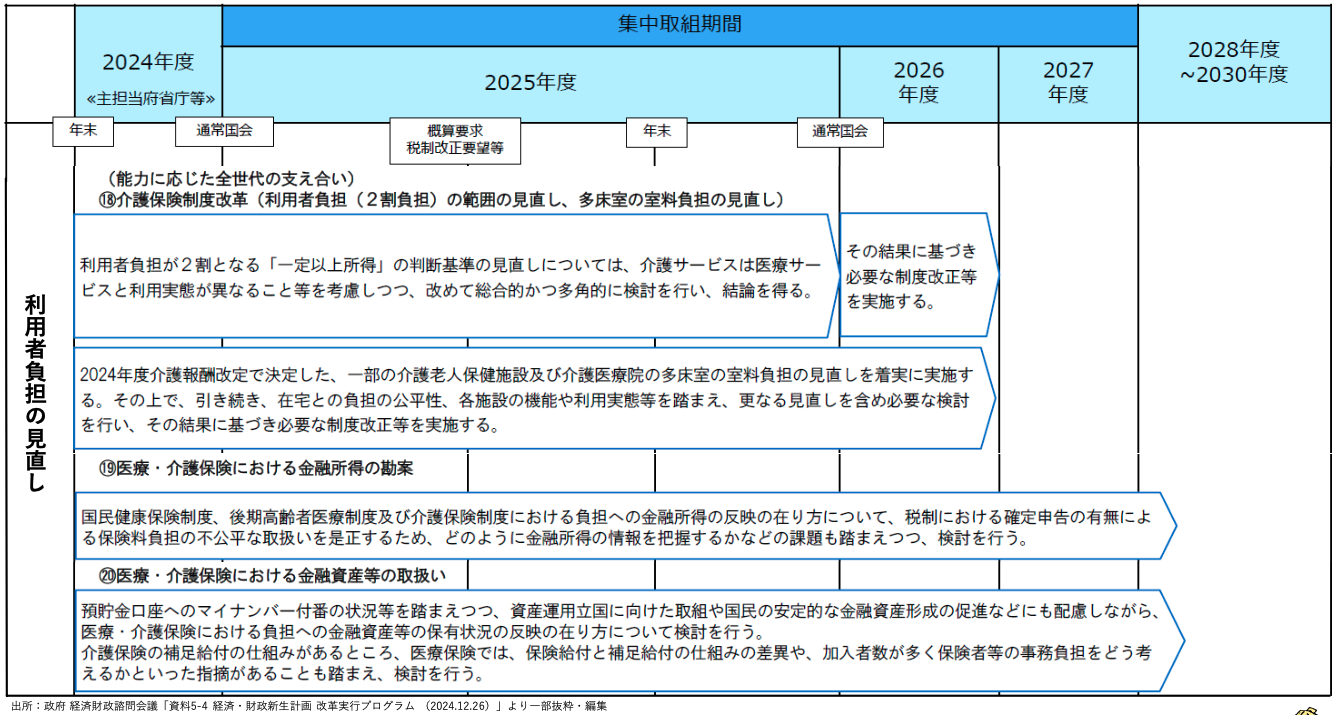

介護保険の財源は公費と保険料で構成され、高齢者に課される保険料の引き上げは限界を迎えつつあります。これらを抑制させるには、利用者負担の引き上げが必至であり、2割負担と3割負担の対象拡大が不可避となっている状況です。2割負担となる人を「一定以上所得」、3割負担を「現役並み所得」と括り、この線引きの所得基準は法改正を要しない政令の見直しで済むものの、昨今では物価高騰に伴って高齢者の生活が厳しい現状から、政府として負担増を強いる見直しが切り出しにくくなっています。また、介護報酬は物価高騰に対応したインフレ改定ができるものの、利用者負担の増加や区分支給限度基準額にも波及してしまうことから、2027年度介護報酬改定に照準を合わせ、財源や報酬単価、利用者負担などの全体を網羅した見直しが迫られている状況です(下図)。

この他、金融所得を勘案した保険料負担、金融資産を考慮した利用者割合に関しても検討が進められ、併せて、ケアマネジメントに関する給付(利用者負担等)に関し、第10期介護保険事業計画期間の開始(2027年度)までの間に結論を出すことも目指していく方向です。介護事業者は、利用者負担の見直しに関する情報についてもアンテナを高めていくことで、利用者の置かれた状況を理解した対応が実践できるでしょう。

▼今月号の考察

今回は、政府の『改革実行プログラム2024』を踏まえ、介護事業者が抱える様々な課題と対応策を確認し、2025年度に押さえておきたい方向性とポイントを整理しました。「加算」の取得が労働環境の改善や経営基盤の強化に欠かせず、不透明な時代を乗り切るポイントになります。以上、2025年度に向けた取り組みを加速させる一助としてご参考にしていただければ幸いです。

本編は基本とポイントの厳選となりましたので、詳細は「操作説明書」や「利活用の手引き」を、LIFE未導入の際は「導入ガイド」をご参照いただくことをお勧めします。以上、LIFEのフィードバック情報の活用を強化していくキッカケとして、ご参考にしていただければ幸いです。

・本資料は情報提供のみを目的としたものであり、いかなる取引の勧誘或いは取引を確認するものではありません。

・本資料に記載された内容は、現時点において一般に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づき作成されておりますが、当社はその正確性・確実性を保証するものではありません。また、ここに記載されている内容は、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。

・本資料のご利用並びに取り組みの最終決定に際しましては、ご自身のご判断でなされますよう、また必要な場合には顧問弁護士、顧問会計士などにご相談の上でお取り扱い下さいますようお願い致します。

・当社の承諾なしに、本資料の全部または一部を引用または複製することを禁じます。

★「ヘルスケア最新情報TOPIX「介護編」2025.2月号」(PDF形式)のダウンロードは こちら から

■ 提供:株式会社 医療経営研究所