ヘルスケア最新情報TOPIX「介護編」2025.4月号

「育児・介護休業法改正の全体像とポイント整理」

今月号では、2025年4月1日に施行となった育児・介護休業法改正などの内容を踏まえ、「Ⅰ.事業主・労働者が押さえておきたい育児・介護休業法改正」を整理し、「Ⅱ.育児・介護と仕事の両立支援の強化の全体像とポイント」について確認していきます。

今回のテーマに選定した育児・介護休業法の改正は、関連する次世代育成支援対策推進法の改正も含まれ、大部分は2025年4月1日に施行となりました(一部は10月1日施行)。改正法の目的は、男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにすることであり、事業主は労働者を支援する措置を講じることが求められている点、職員においては当事者のみならず職員全員が育児・介護に関する制度の主旨を理解していくことで、組織の一体感を高めていくことができるでしょう。

【確認keyword】

「事業主は義務化となった点に着目して“就業規則等の見直し”等への対応が必要」「職員(労働者)は育児介護休業法を活用してプライベートと仕事の両立を実現」

[Ⅰ]事業主・労働者が押さえておきたい育児・介護休業法改正

育児・介護休業法改正の主旨は、男女ともに仕事と育児・介護を両立できるように労働者を支援する措置を講じることであり、以下の3つが今改正の目玉となっています。

育児と介護は、当事者だけの問題ではなく、育児は安心して子どもを生み育てることができる環境の整備、介護においては介護離職に伴う労働力不足に陥ってしまうリスクの回避が社会的な喫緊の課題となっています。今般では、晩婚化・晩産化により育児と介護のダブルケアに直面するケースもあるなど、個々人の置かれた環境や心境は千差万別であり、それを理解して、組織全体で支え合うことが不可避となっています。

介護事業者の経営者をはじめ人事労務・福利厚生担当者(以下「事業主」に統一)は、法的な義務化に対応するため、助成金を活用しながら体制作りをしていくことが大切です。職員は育児・介護休業法を活用してプライベートと仕事の両立を実現していくことが望まれています。予期せぬ家族の事情に起因した離職や休業は、収入減(給与)に直結し、一時的な生活だけでなく家族の人生にも波及することが多いため、制度上のサポートをしっかり理解して給付金の受給も活用していくことが重要です。そして、育児や介護を行う職員への両立支援制度の周知は、育児休業は若手・中堅職員、介護休業はベテラン職員の継続的な雇用=離職防止につながりますし、介護休業の制度情報は利用者の家族へのサポート強化にもつながるため、ポイントをきちんと押さえていきましょう。

[II]育児・介護と仕事の両立支援の強化の全体像とポイント

■ 育児と仕事の両立支援の強化における全体像

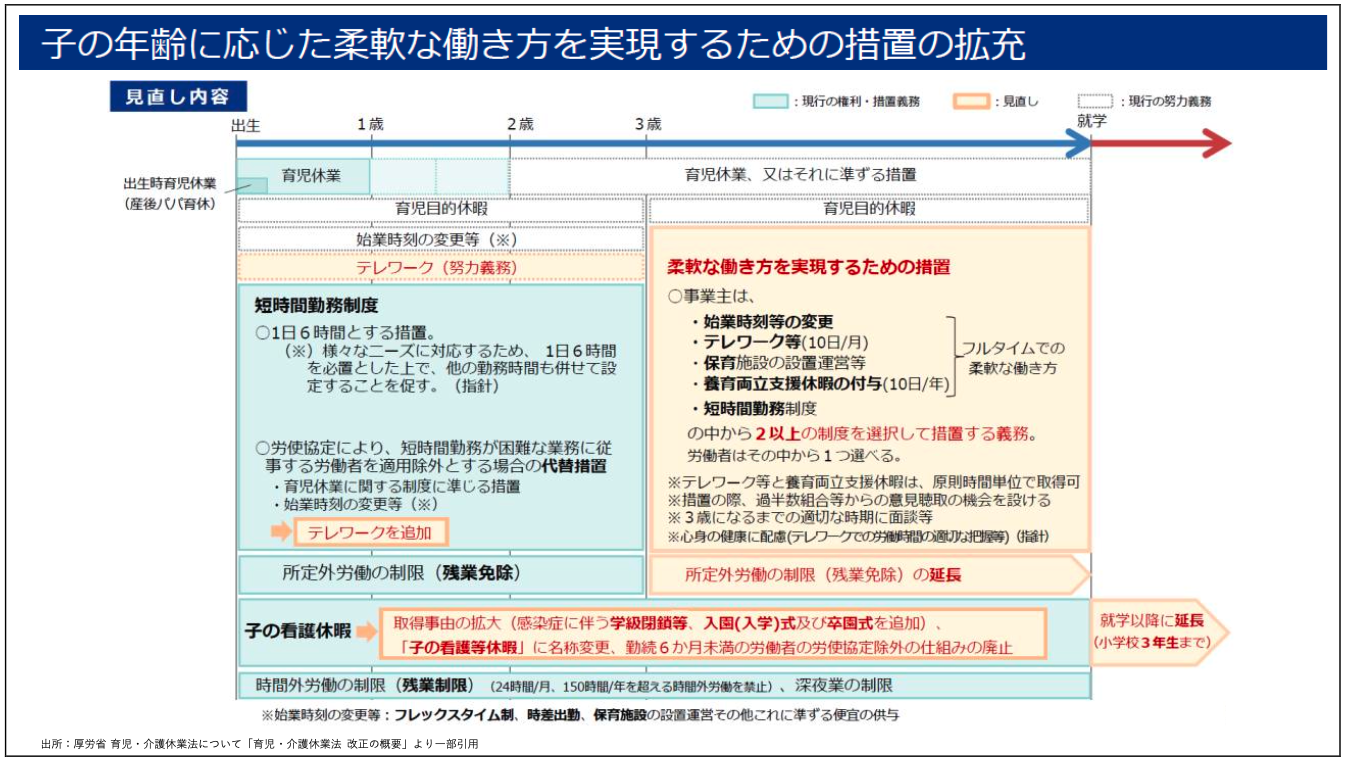

育児関連の改正では、妊娠期~出産直後だけでなく、3歳以降から概ね小学校就学までの両立支援が拡充された点がポイントになります。4月1日施行では下図の5つが盛り込まれ、10月1日施行では短時間勤務や柔軟なフルタイムの働き方に関する2つの措置が付加されます。事業主は義務化となった点に着目して「就業規則等の見直し」等への対応が必要になります。法的な措置義務に違反した場合には、是正勧告が行われ、その勧告に従わなかったときは企業名の公表がなされます。対応に不安があれば、処遇改善加算の対応や申請でお世話になった社会保険労務士などに相談していきましょう。

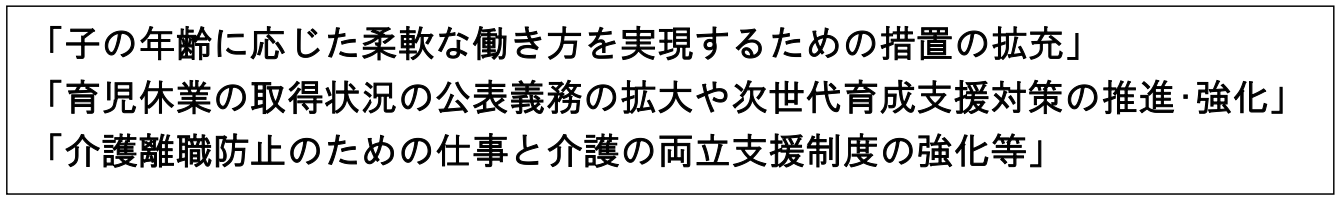

「看護休暇」の見直しでは、従前の病気やけがの子どもの世話や看病、予防接種や健康診断の取得事由に加え「感染症による学級閉鎖時・入園(入学)式や卒園式参加」も拡大となります。さらに「小学校3年生まで」に対象年齢が拡大となりました。

「残業免除の対象者」も拡大となり、「テレワーク環境整備」では短時間勤務の代替措置に追加され、テレワーク導入が努力義務化となりました。「育休取得状況の公表義務」は常時雇用従業員300人超に対象が拡大となっています。

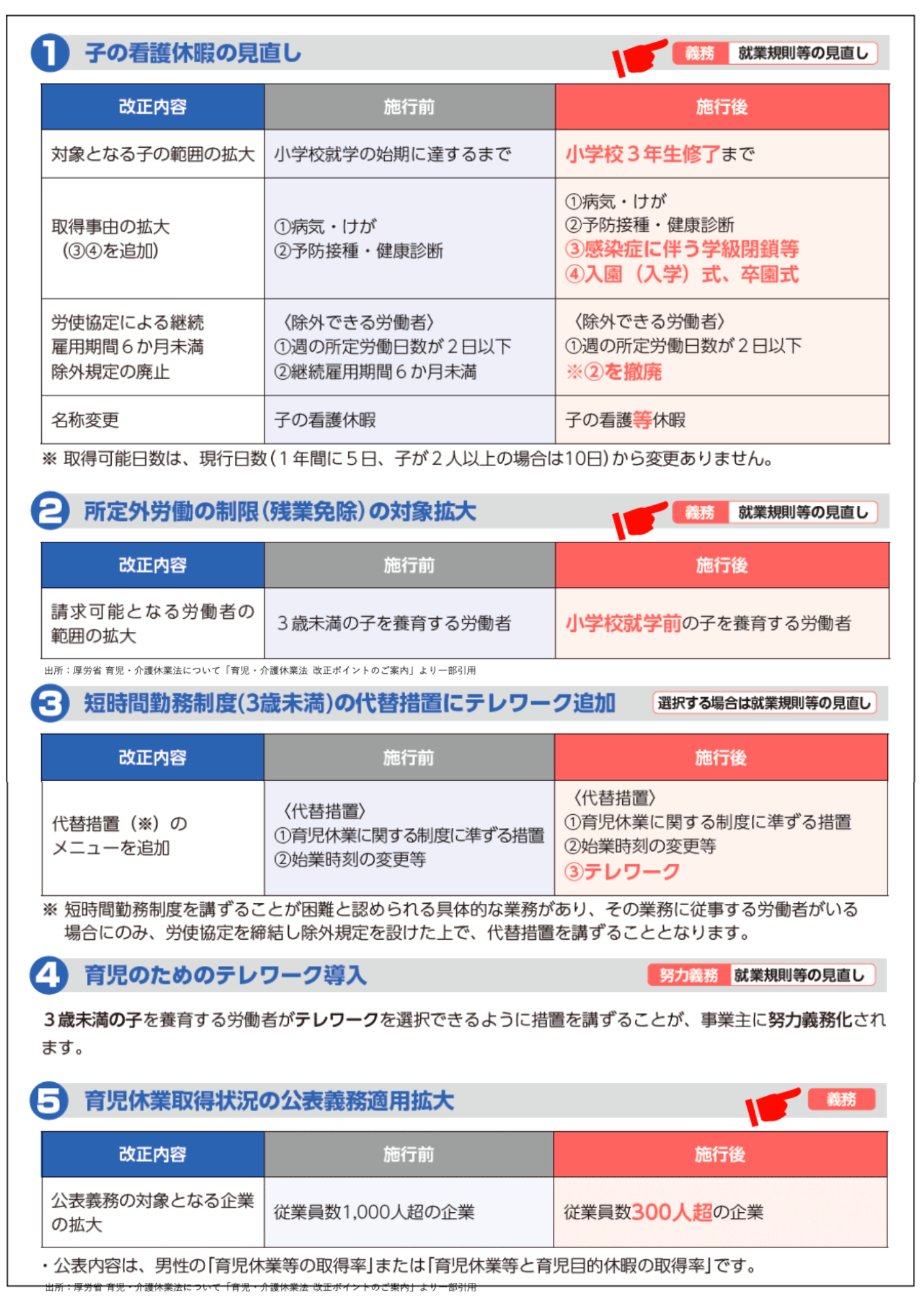

続いて、育児休業に関わる半年後に控えた10月1日施行の内容を確認します。これらは4月1日施行の準備よりも時間を要するため、小学校就学前の子を養育する該当者がいれば計画的に対応していく必要があります。

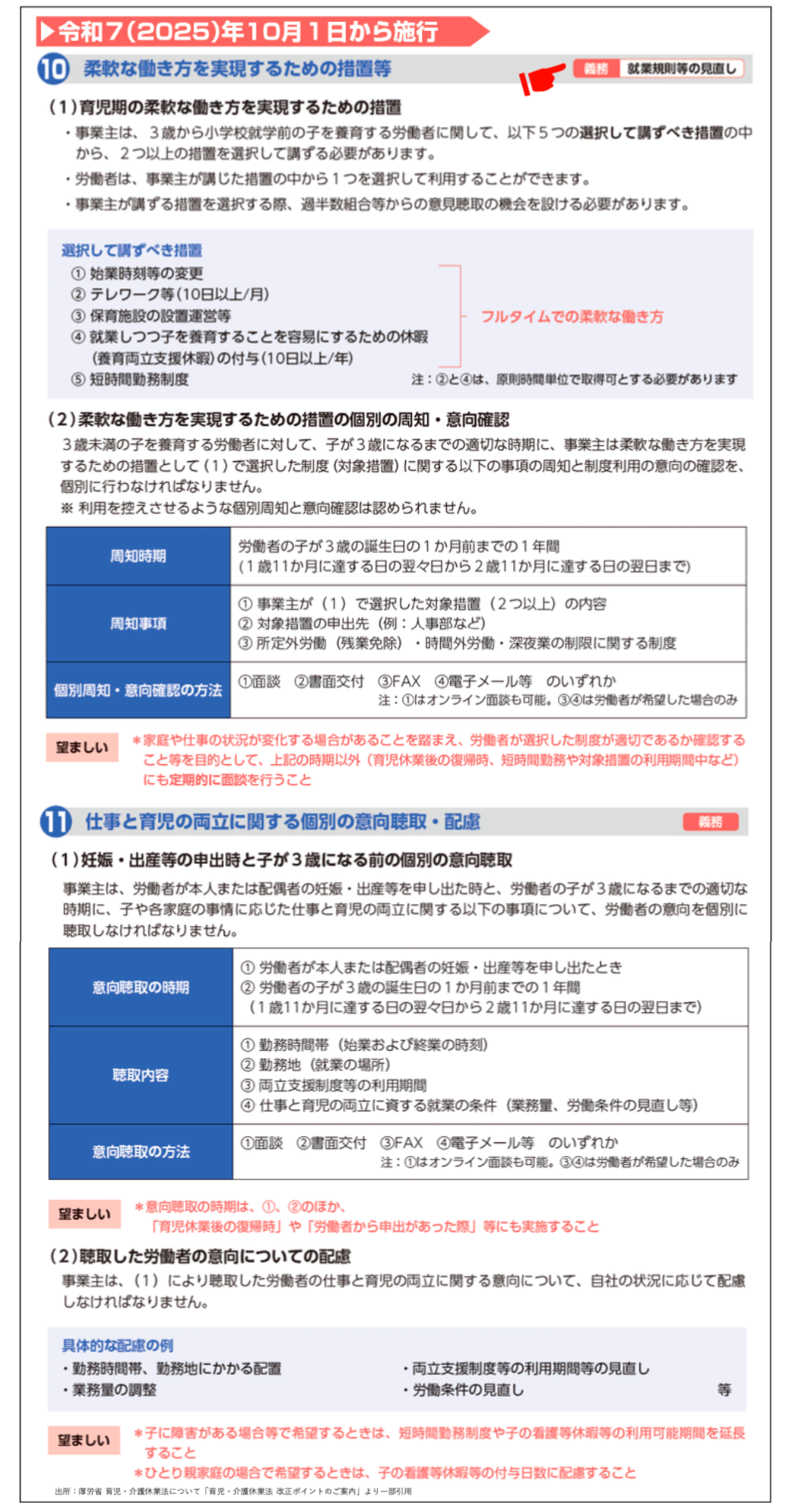

「柔軟な働き方を実現するための措置」は該当する労働者の短時間勤務などの就業の意向確認や聴取が必要となり、子どもの年齢に応じた各制度の実施タイミングに留意していかなければなりません。

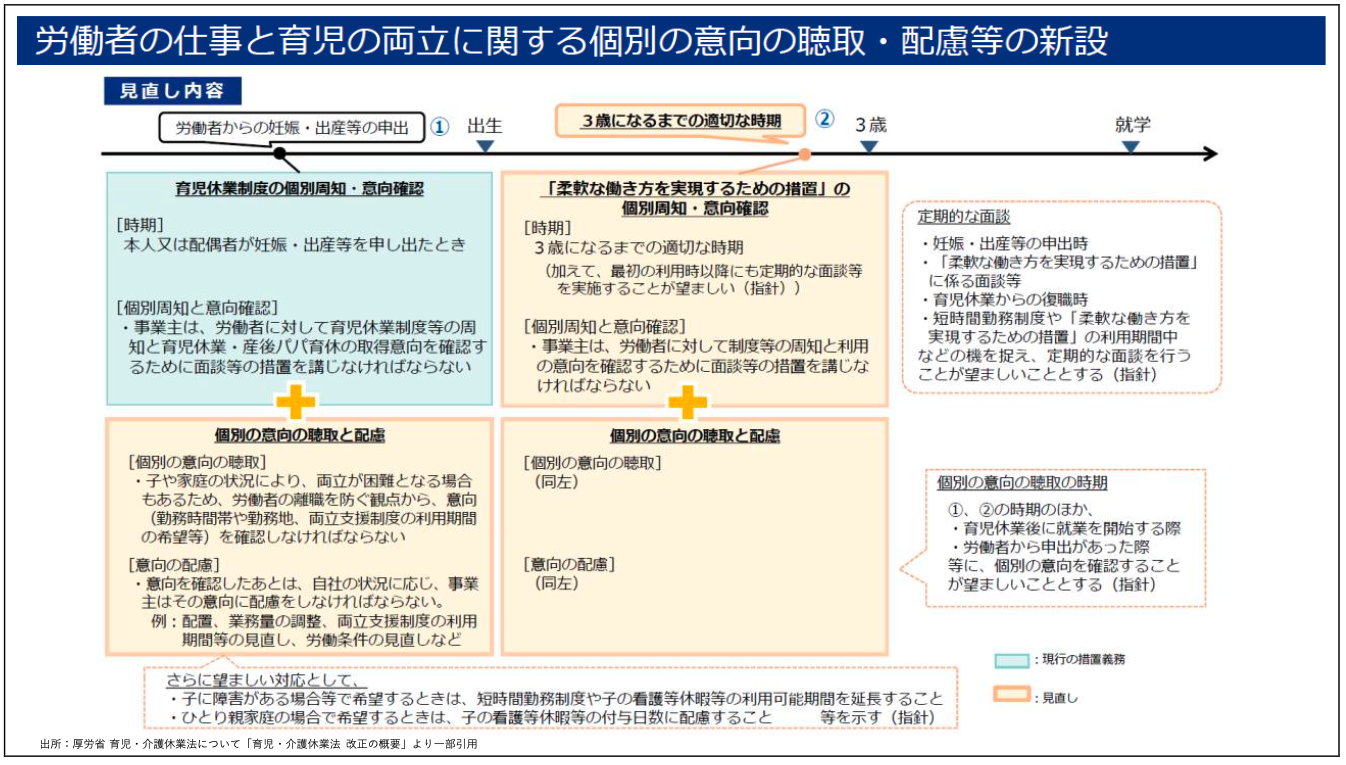

事業主は「個別の意向聴取・配慮」として、子育て世帯が共働き・共育てを実現できる環境を整えるための配慮が求められています。妊娠・出産等の申し出は労働者が起点となり、事業主は労働者からの申し出と意向を踏まえて自社の対応を検討し、状況に応じた決定をしていく形となります。

■ 育児と仕事の両立支援の強化におけるポイント整理

とりわけ10月1日施行の見直しでは、事業主は該当する労働者に対し、仕事と育児の両立支援のニーズがあるか、本人の意向を面談で確認し、各状況に応じた個別の意向があればそれに配慮していくことが必要となります(下図)。事業主は、労働者からの意向を踏まえて対応を検討した結果、自社の状況に応じた決定をする中で、配慮の義務化を満たせばよく、必ずしも労働者の希望にすべて応える義務がある訳ではありません。

育児支援においては、3歳以降から概ね小学校就学までの両立支援が拡充された点がポイントであり、主に女性・正社員のフルタイムでの柔軟な働き方の希望に応じて、仕事やキャリア形成と育児を両立できるような支援を実践していくことが重要です(下図)。

■ 介護と仕事の両立支援の強化における全体像

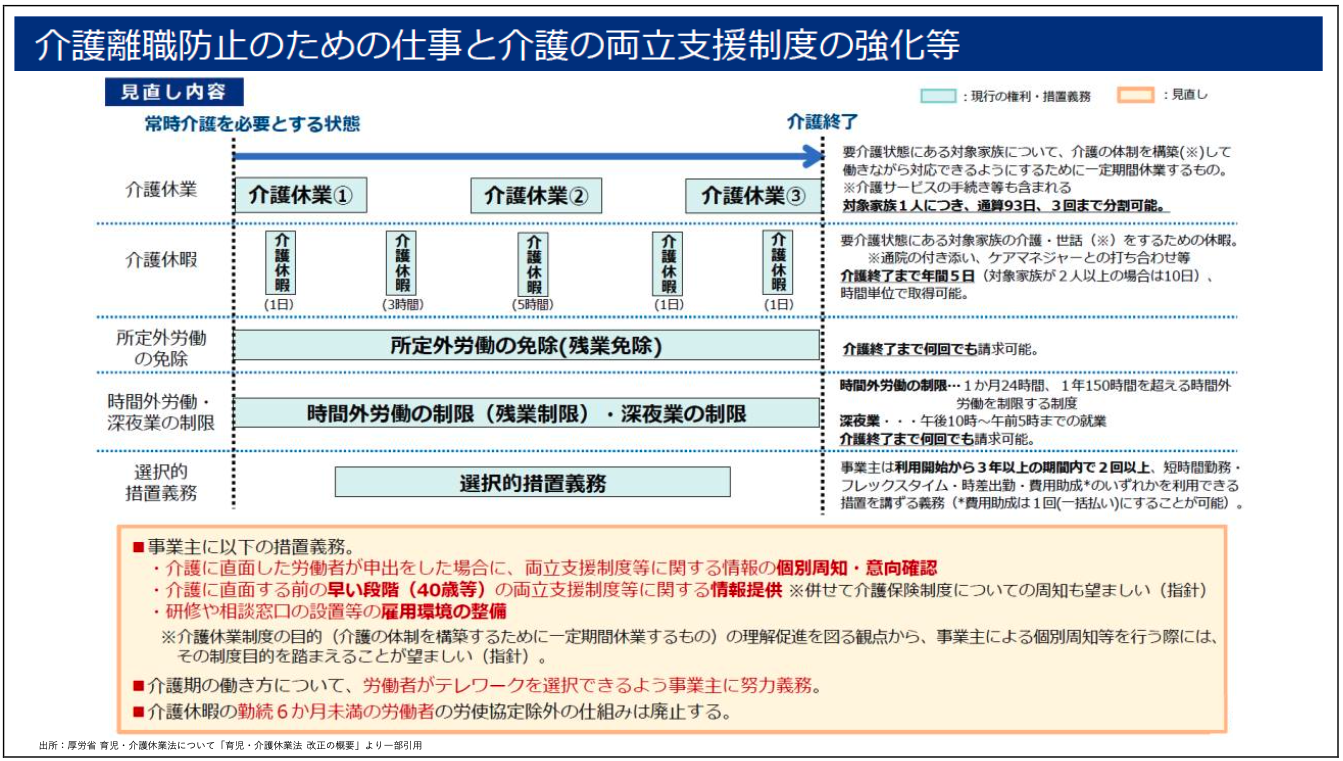

職員が抱える介護の問題は、その当事者だけでなく、事業所・施設の運営にも大きなリスクを生じさせます。家族介護が必要となって仕事との両立ができない場合、職員本人のパフォーマンスの低下や介護離職などにつながり、業績や事業継続にも影響を及ぼす可能性があります。介護関連の改正では、こうしたリスクの軽減を目的としています。

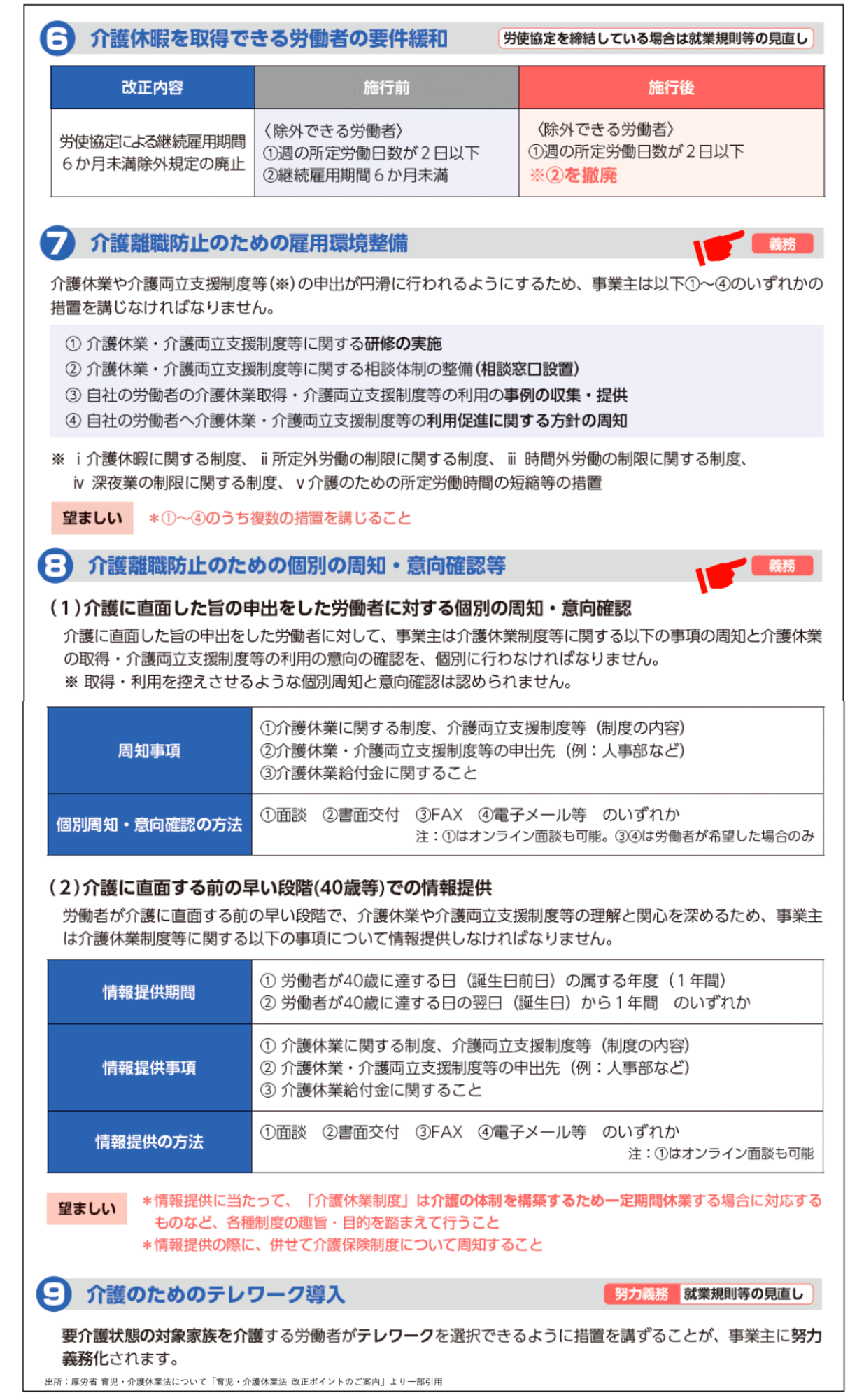

「介護休暇を取得できる労働者」の要件緩和では勤続6か月未満が撤廃されて、すべての労働者が介護休暇を利用できるようになりました。さらに「雇用環境整備」では研修の実施や相談体制の整備などの措置実施が義務化となったため、事業主は対応しなければなりません。

「介護離職防止に向けた対処」では、介護に直面した職員への個別の周知・意向確認、介護に直面する前の情報提供が義務化となりました。

今回の義務化は自らの家族介護だけでなく、利用者の家族介護にも関与するため、利用者の家族に対する説明や情報提供の際にも役立てることができるでしょう。

■ 介護と仕事の両立支援の強化におけるポイント整理

事業主は職員が介護離職に至ることを防止するために、仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備を行う必要があり、両立支援制度の個別周知と意向確認により効果的な周知を図ることで、 労働者の制度の積極的な活用が望まれています(下図)。

最後に全体のまとめになりますが、両立支援制度が拡充されて、職員の休業取得の機会が拡大となる中、休業期間中は給与が無給(ノーワーク・ノーペイの原則)であることが休業取得の大きな障壁となっています。ただし、休業期間中の収入減を補填する雇用保険加入の労働者を対象とする「育児休業給付金・介護休業給付金」を活用できるため、就業(給与)と休業(無給)の選択を総合的に判断していかなければなりません。

これに対し、事業主は措置義務に対応していくうえで「両立支援等助成金」を活用することができます。この他、育児休業期間中は労使折半の健康保険と厚生年金の保険料免除が適用される一方、通算93日の休業期間が短い介護休業は保険料の免除はなく、取り扱いが異なります。こうした制度の活用や違いも押さえておくことが大切です。

▼今月号の考察

今回は、2025年4月1日施行の育児・介護休業法改正などの内容を踏まえ、事業主と労働者が押さえておきたいポイントを整理しました。事業主は義務化への対応が必要であり、職員は当事者のみならず職員全員が育児・介護に関する制度の主旨を理解していくことで、組織の一体感を高めていくことができます。以上、労務管理の変更点として、ご活用いただければ幸いです。

・本資料は情報提供のみを目的としたものであり、いかなる取引の勧誘或いは取引を確認するものではありません。

・本資料に記載された内容は、現時点において一般に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づき作成されておりますが、当社はその正確性・確実性を保証するものではありません。また、ここに記載されている内容は、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。

・本資料のご利用並びに取り組みの最終決定に際しましては、ご自身のご判断でなされますよう、また必要な場合には顧問弁護士、顧問会計士などにご相談の上でお取り扱い下さいますようお願い致します。

・当社の承諾なしに、本資料の全部または一部を引用または複製することを禁じます。

★「ヘルスケア最新情報TOPIX「介護編」2025.4月号」(PDF形式)のダウンロードは こちら から

■ 提供:株式会社 医療経営研究所