ヘルスケア最新情報TOPIX「介護編」2025.5月号

「システム導入の位置づけと介護DXの展望」

今月号では、ケアプランデータ連携システムの導入促進として、6月1日からフリーパスキャンペーンが始まる点に注目し、「Ⅰ.ケアプランデータ連携システムの基本とキャンペーン概要」を確認し、「Ⅱ.介護情報基盤の構築に向けたケアプラン情報の位置づけ」を整理していきます。

ケアプランデータ連携システムの導入は義務化されていないため、導入先の足並みが揃わないことが普及の阻害要因となっていることからキャンペーンが実施となります。目先のケアプランデータ連携システムの導入検討だけでなく、今後の介護DXの展望も踏まえた経営判断が重要です。

【確認keyword】

「ケアプランデータ連携システムの新機能とフリーパスキャンペーン(ライセンス料無料)」「2026年稼働(予定)介護情報基盤を整備する理由」「介護DXの展望を踏まえた経営判断」

[Ⅰ]ケアプランデータ連携システムの基本とキャンペーン概要

■ ケアプランデータ連携システムの概要

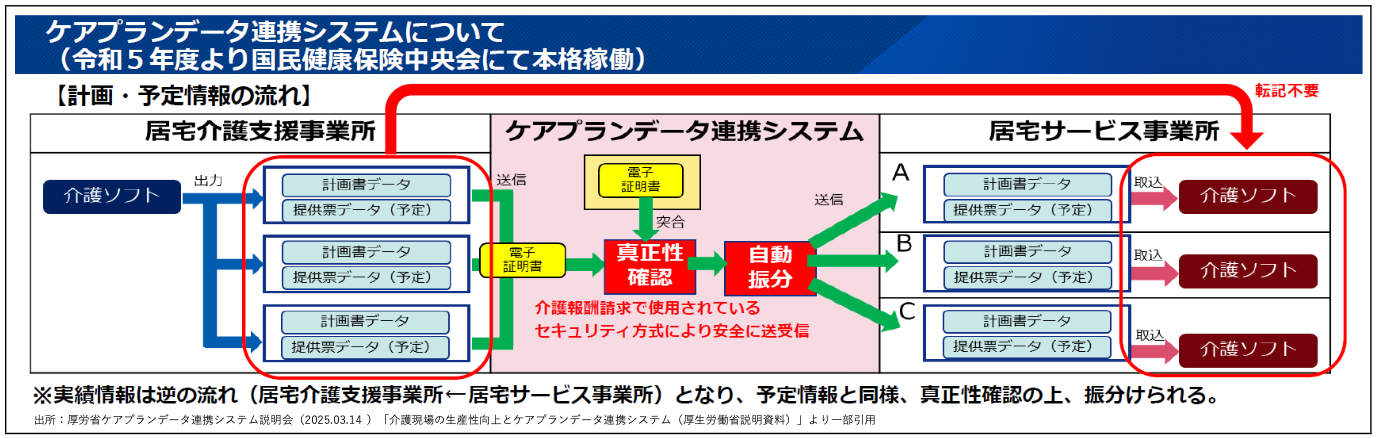

「ケアプランデータ連携システム」は、居宅介護支援事業所と居宅サービス事業所とのケアプランのやりとりをオンラインで完結する仕組みとして、2023年4月20日より本格稼働して現在に至ります。居宅介護支援事業所と居宅介護サービス事業所の間で毎月やり取りされる居宅サービス計画書、サービス利用票(予定・実績)等について、事業所間でデータ連携するための標準仕様が構築されています(下図)。

こうした標準仕様を活用したデータ連携により、介護現場の負担軽減や職場環境の改善が期待できるシステムとして、介護事業所の文書作成に要する負担が大幅に軽減され、運用面でも異なるベンダー間のデータ連携が可能となりました。

「ケアプランデータ連携システム」自体は、居宅介護支援事業所と居宅介護サービス事業所に関与する仕組みですが、利用者の入居・入所前の情報共有として施設サービスにも関与するとともに、ケアプラン情報をはじめ、主要な介護情報の電子化が介護DXの推進に直結していることから、介護業界全体の話題として受け止めていくことが大切です。

■ ケアプランデータ連携システムの新機能(2025年4月30日リリース)

4月30日にケアプランデータ連携標準仕様V4.1改訂に対応した、ケアプランデータ連携システムの新機能がリリースされました。これにより、居宅サービス計画書(第3表週間サービス計画表)の追加、第6・7表に「TAISコード」「福祉用具届出コード」「用具名称」が追加され、サービス種類単位の送受信に対応します。さらに、送受信一覧画面の拡充や一括送信件数の100件対応、API連携機能の提供など、従来の提供機能から、より便利に簡単にケアプランのデータ連携が可能となりました(下図)。標準仕様V4.1に対応した新しい連携クライアントアプリ(V1.2.0)はサポートサイトよりダウンロードが可能です。介護ソフトベンダーの新機能への対応は「標準仕様V4.1」や「API連携機能」の取り扱いを確かめる必要があります。この他、新規導入の際は関連する機器や端末等の導入支援の補助金対応なども、ベンダーに対して別途確認が不可欠です。

■ ケアプランデータ連携システムの導入メリット

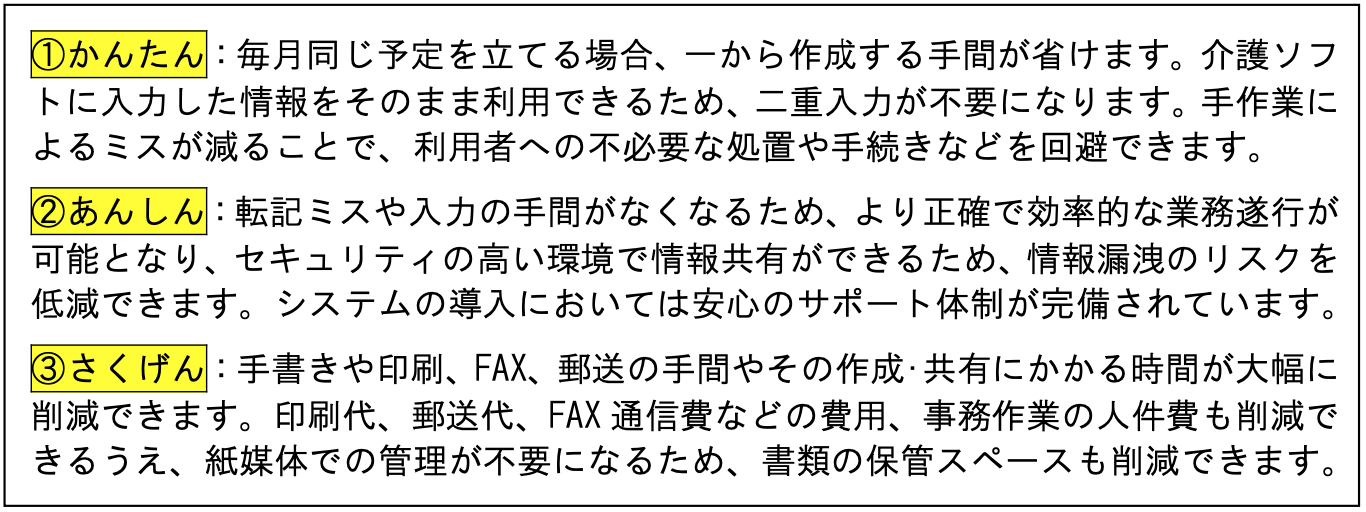

システム導入は、①かんたん、②あんしん、③さくげんの3つのメリットがあります。

居宅介護支援事業所は、迅速かつスムーズにケアプランやサービス利用票の情報を共有できれば伝達ミスや時間のロスが防げ、関係者間で常に最新の情報を共有できるようになれば事業者間の認識のズレが減り、連携の質が向上します。そして、業務効率化によって生まれた時間を利用者とのコミュニケーションやケアの質向上に充てることが可能です。関係者間の情報共有が正確になることで、利用者の状態変化に合わせた適切な対応ができ、効果的なケアマネジメントが実践できることが大きなメリットになります。

こうした多くの導入メリットを見聞きしても、既存の業務を変える見えない不安が解消されない限り、導入に踏み切る決断が難しい実情があります。経営者は新たな負担に対する不安感、職員はシステム操作に対する抵抗感を感じているものです。心理的な障壁を打破していくには、身近なシステム導入先を探して導入の実体験を確認するのが早道となります。特に居宅介護支援事業所は、システム導入の有無を把握しやすいため、今後の介護DXの展望を理解したうえで、導入推進の舵取り役として行動できるでしょう。

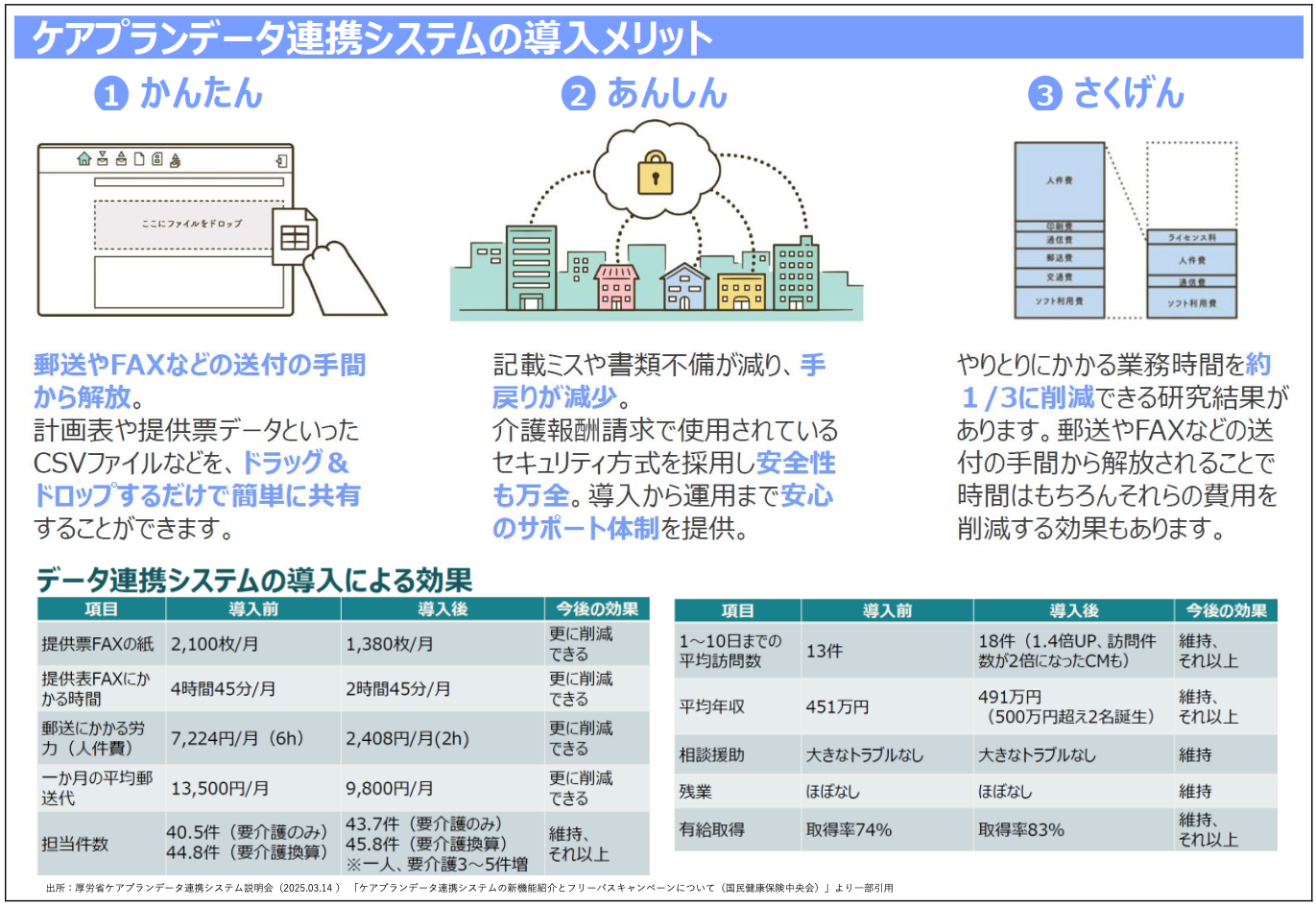

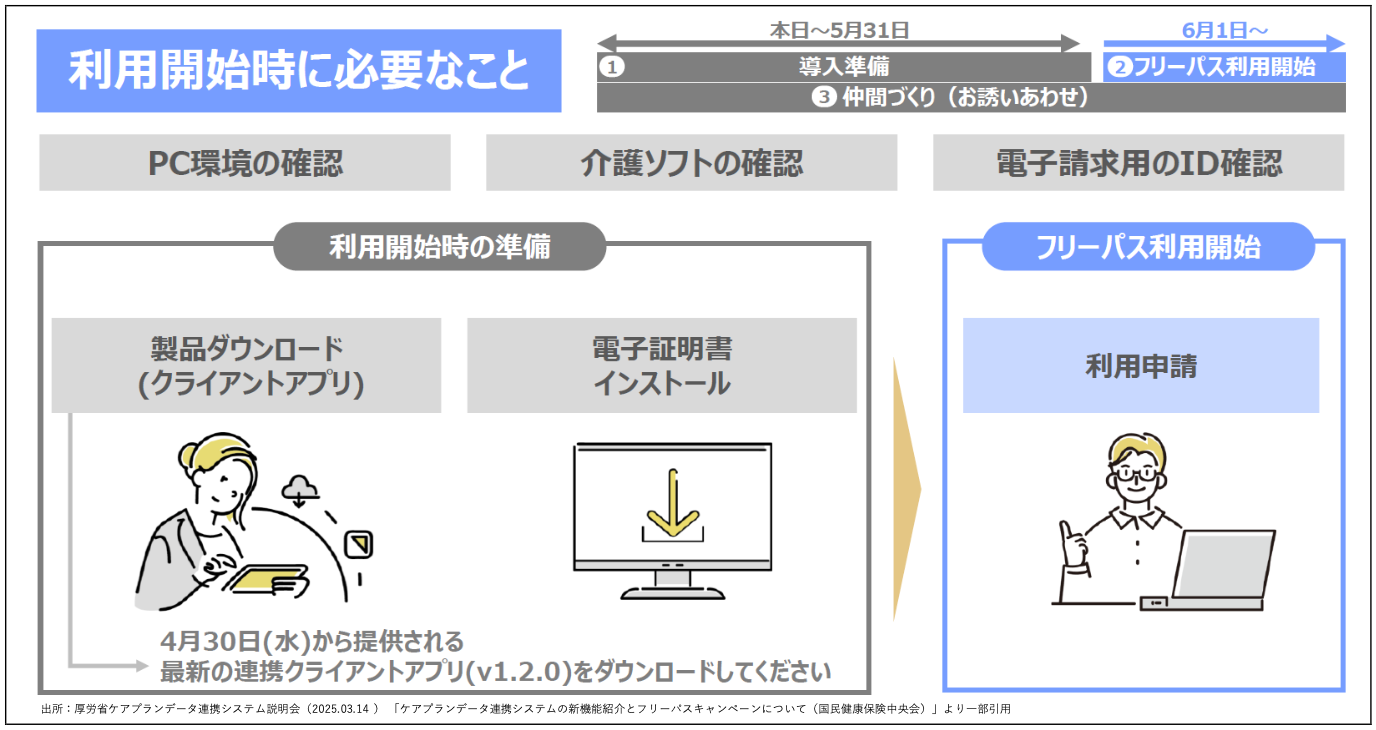

■ フリーパスキャンペーンの概要と導入に向けた準備ポイント

「ケアプランデータ連携システム」の導入促進として、6月1日(1年間)からフリーパスキャンペーンが始まる点に注目です。フリーパスキャンペーンは、通常21,000円/年のライセンス料が、無料でシステム導入の効果を試せる機会となります。本来は、ライセンス料の支払いは申請した月の翌月(もしくは翌々月)に振り込まれる介護給付費から差引で精算されます。フリーパスキャンペーンの対象者は、初めての利用者に限定せず、公平を期すため、既利用者も更新の際にフリーパスが適用となります(下図)。

システム利用の費用面は、ライセンス料以外にも、電子証明書を発行する場合は発行手数料、介護ソフトのオプション料が別途かかる場合があり、導入や維持に係る費用は、生産性向上と介護DX対応に欠かせない投資と判断していく視点が重要になります。

システム導入の検討を進める際には、導入している介護ソフトがケアプランデータ連携システムに対応しているか、ベンダーへの確認がまずは不可欠です。ベンダーによっては「ケアプランデータ連携システム」が介護ソフトの標準機能として備わっている場合には別途費用が発生しない場合があり、確認しなければ分かりません。利用申請に向けた準備の手順としては「PC環境・介護ソフト・電子請求用ID」の確認を行い、利用開始時には「製品ダウンロード・電子証明書インストール」が必要となります(下図)。

[II]介護情報基盤の構築に向けたケアプラン情報の位置づけ

「全国医療情報プラットフォーム」の構築に向けて、医療分野ではレセプト情報の活用が進められる中、次にカルテ情報の共有に向けたシステム設計が進められています。

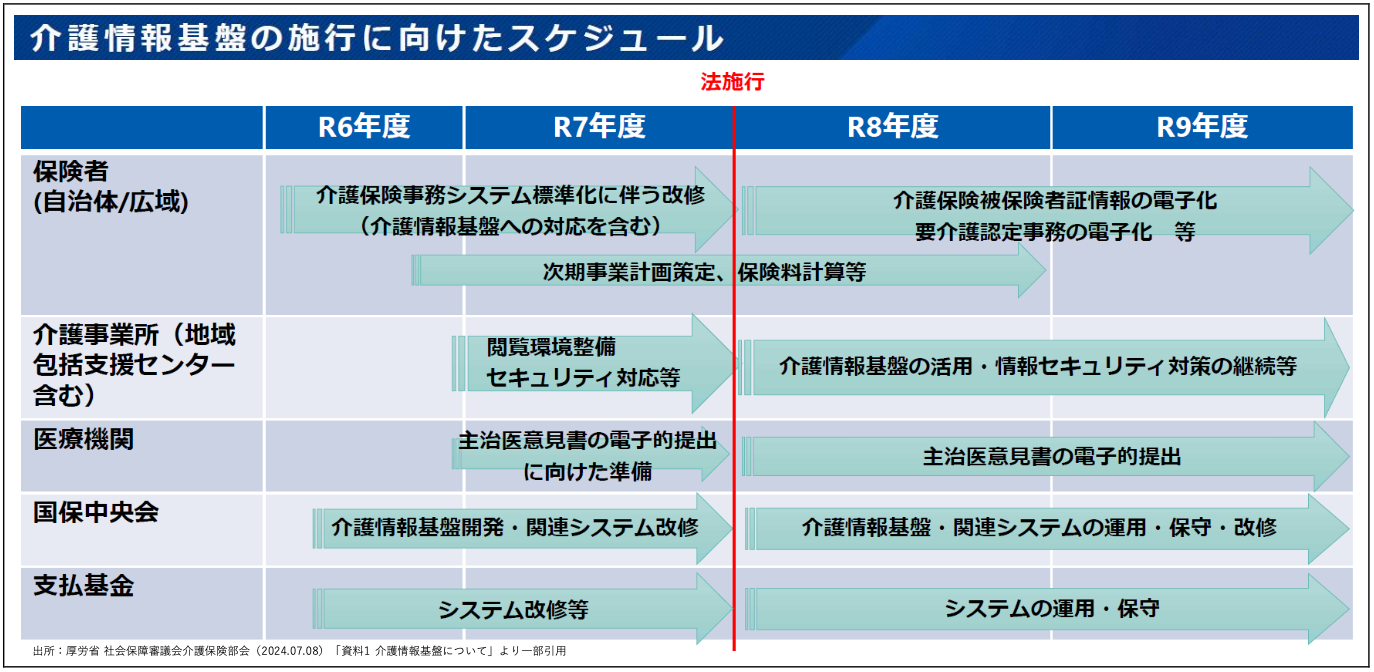

他方、介護分野における介護情報基盤の整備は、プラットフォームで共有する介護情報の絞り込みが進められ、2026年4月のスタートラインが明確に設定されたことで(下図) 、関連するシステム導入を本格的に検討するタイミングに差し掛かってきました。介護情報基盤の整備は「地域支援事業」として位置付けられ、自治体・介護事業所・医療機関が一体となって地域包括ケアシステムを推進するために実施されていきます。

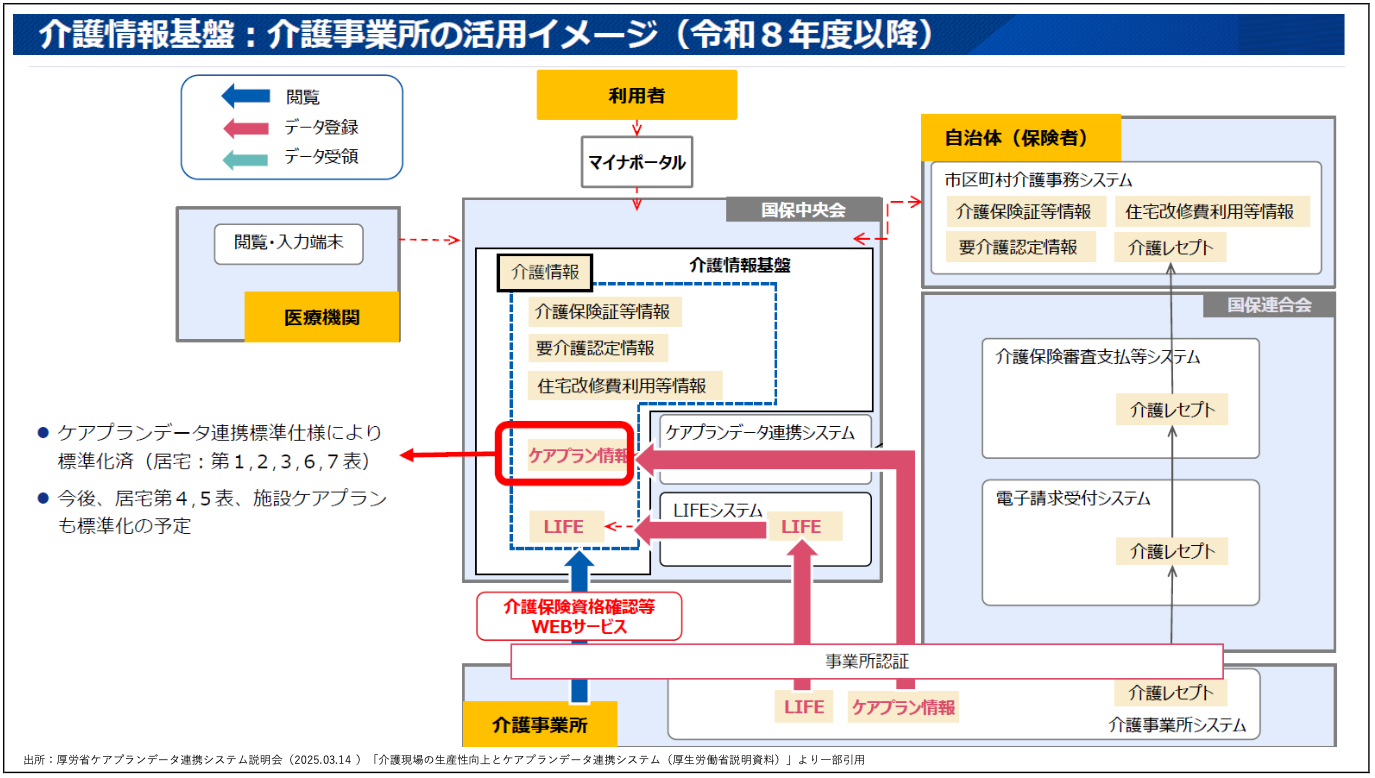

介護情報基盤は「国保中央会」による管理のもとで、基盤のデータベースは「利用者本人、自治体、介護事業所、医療機関」が連携・閲覧できる構想となっています(下図)。

介護情報基盤の整備を進める理由は、分散している介護情報等を収集・整理して、必要な情報を「利用者本人、自治体(保険者)、介護事業所、医療機関」が利活用していくためです。介護事業所では、介護保険資格確認等WEBサービスを経由して介護情報基盤に登録された介護情報を閲覧できるようになる構想です。共有される介護情報にはケアプラン情報やLIFE情報も含まれ、介護サービスに欠かせない情報を介護情報基盤に登録していくことが今後は必須になっていく形となります。「利用者本人、自治体(保険者)、介護事業所、医療機関」の関係者が、介護情報基盤に蓄積された情報を活用することにより、事業所間及び多職種間の連携の強化、利用者の状態に合った適切なケアの提供など、介護サービスの質向上に繋がることが期待されています。

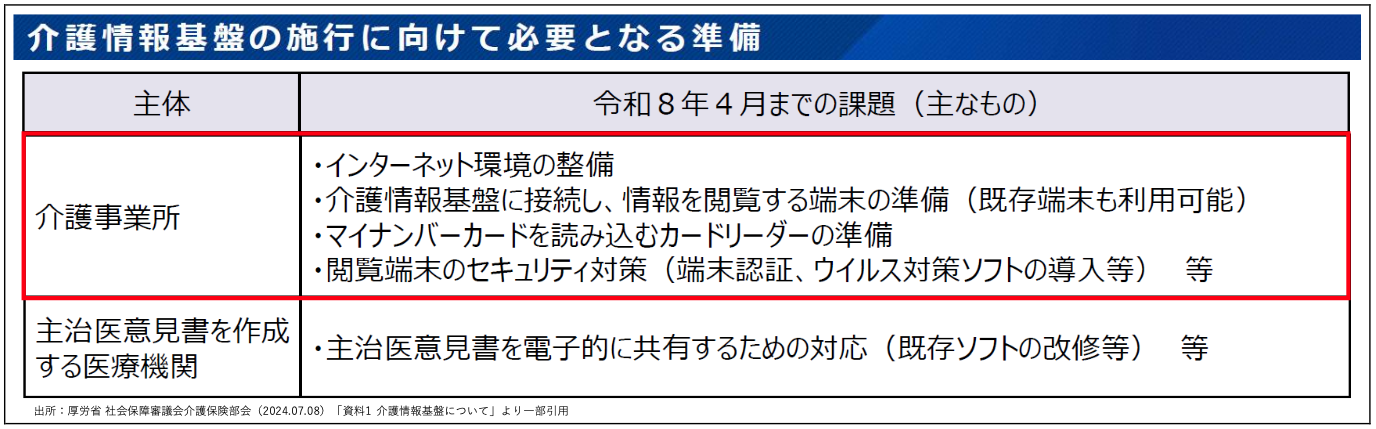

さらに今後、医療機関受診の際のマイナ保険証と同様に、マイナンバーカードを活用した「介護保険証の電子化」も進められ、介護事業者や自治体の事務処理の負担軽減が実現される点にも注目していかなければなりません。具体的には、要介護認定情報が電子化・共有される業務効率化をはじめ、証情報の電子化による負担割合限度額証や資格情報の確実な参照、介護ソフトとデータ連携による手入力の負荷や人為的ミスの削減、書類追記の度に再度印刷郵送する手間などが、「介護保険証の電子化」によって解消されていきます。こうした介護情報基盤の構築に向けて、介護事業所では準備が必要となります(下図)。介護情報基盤の構築に向けた一連の整備は、目先の「ケアプランデータ連携システム」の導入だけではなく、すべての介護DXにつながる制度設計である点をしっかり理解し、介護DXを味方につけながら取り組みを強化させていくことが重要です。

▼今月号の考察

今回は、ケアプランデータ連携システムの基本とキャンペーン概要を確認し、介護情報基盤の構築に向けた展望を整理しました。アナログからデジタルへ切り替わる過渡期にある今、その場しのぎのシステム導入ではなく、今後の介護DXの展望も踏まえた経営判断が不可欠であり、業務効率化やサービスの質向上を基準としていくことがポイントになります。以上、介護DXの取り組みを強化していくキッカケとして、ご参考にしていただければ幸いです。

・本資料は情報提供のみを目的としたものであり、いかなる取引の勧誘或いは取引を確認するものではありません。

・本資料に記載された内容は、現時点において一般に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づき作成されておりますが、当社はその正確性・確実性を保証するものではありません。また、ここに記載されている内容は、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。

・本資料のご利用並びに取り組みの最終決定に際しましては、ご自身のご判断でなされますよう、また必要な場合には顧問弁護士、顧問会計士などにご相談の上でお取り扱い下さいますようお願い致します。

・当社の承諾なしに、本資料の全部または一部を引用または複製することを禁じます。

★「ヘルスケア最新情報TOPIX「介護編」2025.5月号」(PDF形式)のダウンロードは こちら から

■ 提供:株式会社 医療経営研究所