ヘルスケア最新情報TOPIX「介護編」2025.7月号

「地域共生社会での進化と産福共創による価値創造」

今月号では、経産省が 5月28 日に公表した「高齢者・介護関連サービス産業振興に関する戦略検討会」の取りまとめをもとに、「Ⅰ.地域共生社会における介護事業者の位置づけと役割」を整理し、 「Ⅱ.地域特性に応じた「産福共創モデル」の活用ポイント」を確認していきます。

今回参照した「高齢者・介護関連サービス産業振興に関する戦略検討会」の取りまとめは、厚労省が所管する介護保険制度の範囲を超えて、経産省が産業振興の視点から高齢者・介護分野の潜在能力を引き出そうとする指針です。これにより、介護事業者はこれまでの「介護サービス提供者」という位置づけに加え、地域の中で「共創・連携・拠点」のハブ機能を担うことで、地域共生社会の中核的な存在としてさらに活躍の場を広げていけるでしょう。

【確認keyword】

「地域課題・つなぎ役、地域共生社会の中核的存在へ進化」 「地域資源のタスクシェアで保険外ビジネスを補完」 「既存サービスと新たな取り組みの融合が産福共創モデルの要」

[Ⅰ]地域共生社会における介護事業者の位置づけと役割

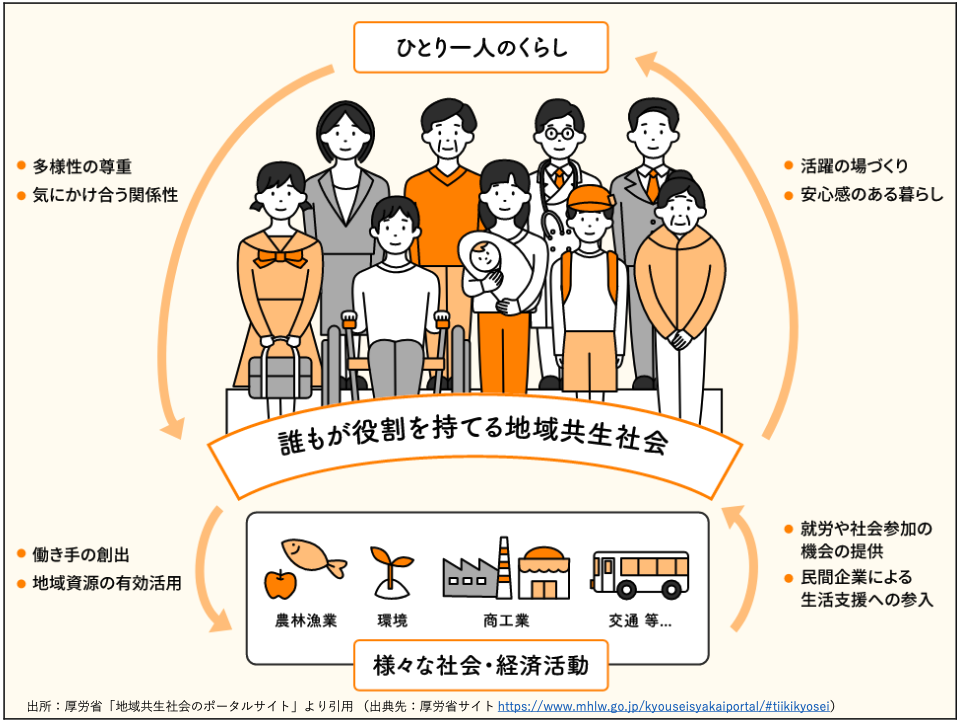

地域共生社会とは、すべての住民が地域で互いに支え合い、自分らしく生き生きと暮らせる社会を目指す概念です(下図)。 この地域共生社会の実現に向けた変革期において、介護事業者の位置づけは、従来の「介護サービス提供の担い手」という枠を超え、地域全体の「困りごと」を解決し、「つながり」を生み出す中核的な存在へと進化を遂げています。これまで介護事業者は、主に要介護高齢者に対して身体介護や生活援助、リハビリテーションなどの専門的なサービスを提供し、高齢者の生活を支える重要な役割を担ってきました。これに加えて、地域共生社会の枠組みの中では、介護保険制度の範疇にとどまらず、より多角的で能動的な役割が介護事業者に期待されています。

地域での介護事業者の果たすべき役割が拡大する中、高齢者・介護関連サービスに携わる異業種の連携パートナーを見つけていくことが今後の不透明な時代を乗り切る重要な鍵となるでしょう。

介護事業者は、高齢者と自宅や施設で日々接するため、生活上の困りごとや孤立、経済的な課題など、多様な地域課題の兆候をいち早く察知できる立場にいます。そのため、単に介護サービスを提供するだけでなく、その課題を地域と共有し、適切な支援やサービスへとつなぐ「地域課題の発見者であり、つなぎ役」として位置づけられます。そして、地域共生社会の要として、医療、介護、福祉はもちろん、地域住民、企業、教育機関、NPO など、様々な分野の専門職や団体、住民が連携し、住民のニーズに応じた支援を提供します。介護事業者は、地域の高齢者に最も身近な専門職の一つとして、これらの多様な主体間の連携を促し、情報共有や支援の調整を行う「多面的な機能を持ち合わせたハブ(拠点)」としての機能を果たします。これこそが、後述する「産福共創モデル」の推進役としての役割なのです。

地域の課題解決には、従来の公的サービスだけでは対応しきれない部分があります。介護事業者は、地域で活躍できるボランティアや NPO、企業の社会貢献活動など、新たな担い手や協力者を発掘し、その育成や活動を支援することで、地域全体の支え合いの力を高めることが期待されます。これには、高齢者自身の能力や経験を活かす場づくりも含まれるでしょう。介護施設やデイサービスセンターは、単なるサービス提供の場ではなく、地域交流イベントや住民参加型の活動を通じて、誰もが気軽に立ち寄れる「地域の居場所」としての拠点になります。 地域共生社会では、困った人の支援だけでなく、住民が元気で自分らしく生活できるよう、地域全体で健康寿命の延伸や介護予防に取り組むことが重要です。介護事業者は、専門的な知見を活かし、地域住民向けの介護予防教室や健康相談の開催など、地域全体の「予防・健康づくりの推進役」も担います。

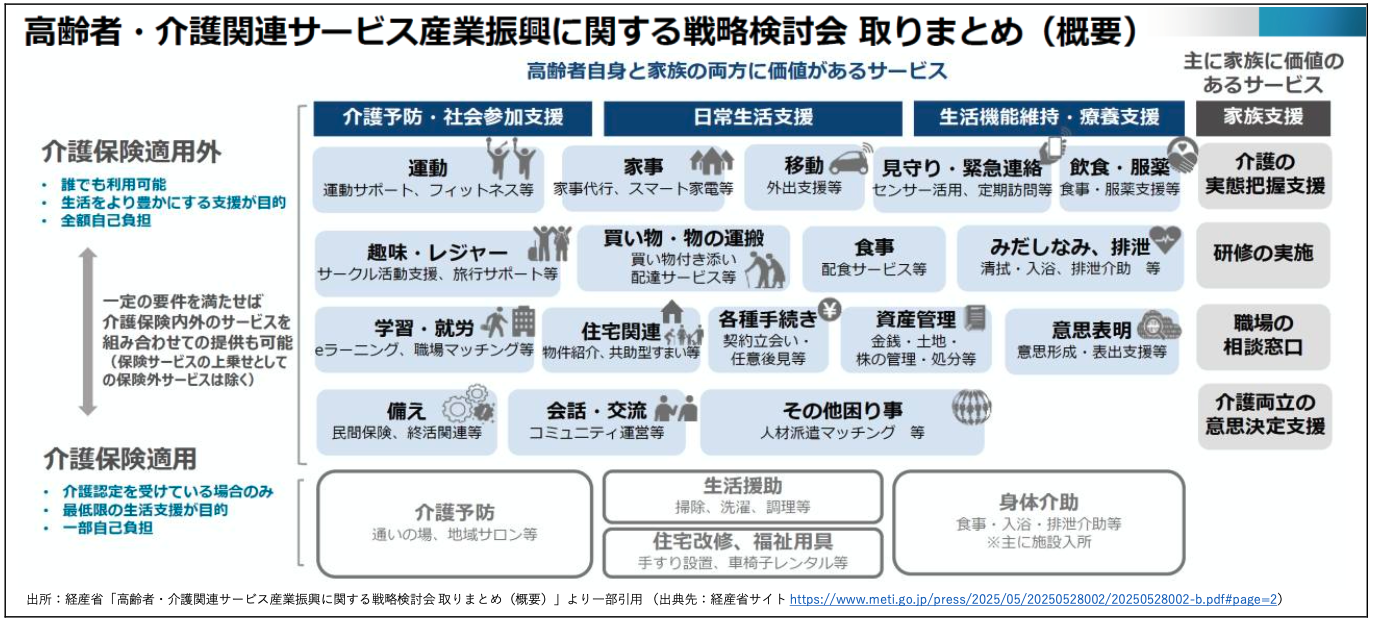

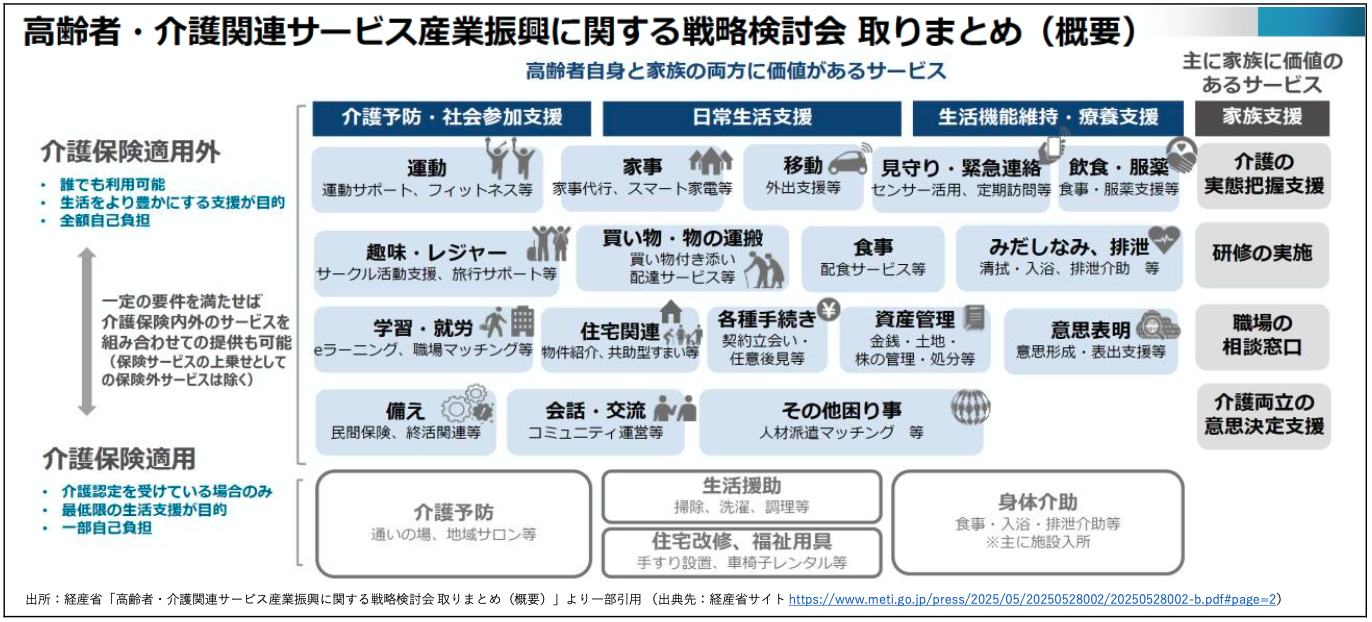

このように、地域共生社会の実現に向けた介護事業者の位置づけは、「介護サービス提供の担い手」という枠を超え、地域全体の「困りごと」を解決し、多様な主体との「つながり」を生み出す中核的な存在へと大きく進化していきます。高齢者のニーズは介護保険適用外の領域も含め非常に多様です(下図) 。介護事業者は、地域の中でこれらの領域にも連携で対応(産福共創モデル)していくことで、地域づくりの要となり、「地域包括ケアシステムの深化」に寄与していけるでしょう。

[II]地域特性に応じた「産福共創モデル」の活用ポイント

■ 足りない資源をタスクシェアし合う「産福共創モデル」

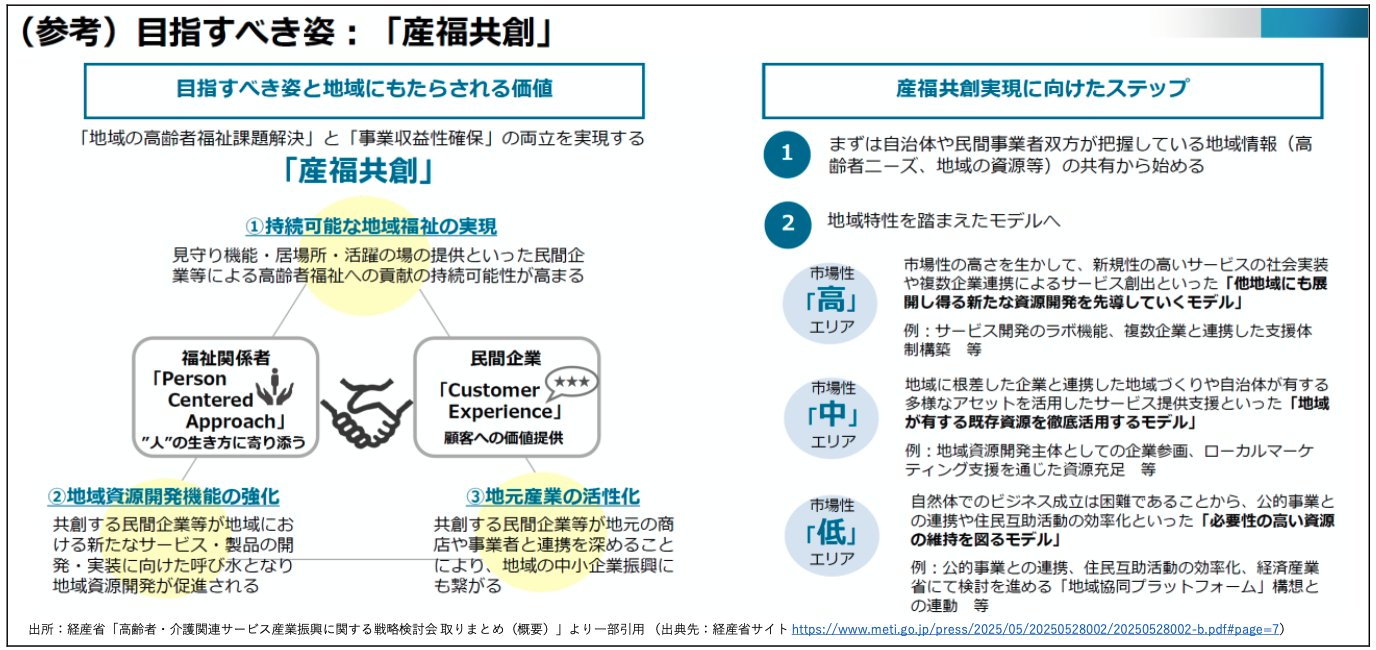

「産福共創モデル」とは、産業界(企業)と福祉分野(地域、高齢者支援など)が連携し、互いの強みを活かしながら、社会課題の解決と経済的価値の創出を両立させることを目指すモデルです(下図)。これは、地域の高齢者福祉課題解決とサービス事業者の収益性確保を両立させる理想像であり、経済産業省がその支援策を推進しています。

介護事業者は、他サービス事業者にはないケアの専門知識と利用者との距離感や接触頻度の高さを強みに、「共創・連携・拠点」のハブ機能を担うことが可能です。

介護事業者が「産福共創モデル」に関わるにあたって、自ら新たな保険外ビジネスを手掛ける必要はありません。足りないサービスを地域からシェアしたり、他企業に提供を依頼したり、タスクをシェアし合うという観点が極めて重要です。なぜなら、介護保険制度は公的な制度であり、サービス内容の画一化、財源の限界、人材不足、地域資源の不足といった課題に直面しがちだからです。これらの課題に対し、「産福共創モデル」は、企業の持つ多様なサービス、技術、ノウハウ、資金力、人材などをシェアすることで、介護保険制度だけではカバーしきれない部分を補完し合える可能性を秘めています。

「産福共創モデル」の実現は、介護事業者にとって「保険外サービスへの参入」だけでなく、「新たな利用者確保」というビジネスチャンスにもつながります。介護事業者がこのモデルを取り入れていくには、現場の「困りごと」や「潜在ニーズ」の可視化、利用者や家族の声の収集が鍵を握ります。日々の介護現場で直面する課題(例:夜間の見守り負担、排泄介助の身体負担、利用者の孤立、職員の離職率など)や、利用者・家族が求めているが既存サービスでは満たせていないニーズを徹底的に洗い出しましょう。収集した情報をデータとして蓄積することで、取り組むべき具体的な課題が浮き彫りになります。そして、異業種交流会や地域の商工会議所イベントなどに参加する際、「私たちの介護ノウハウと御社の〇〇を組み合わせれば、新しいサービスが作れませんか?」といったアイデアや提案を準備しておくことでスムーズに連携に向けた交渉ができます。

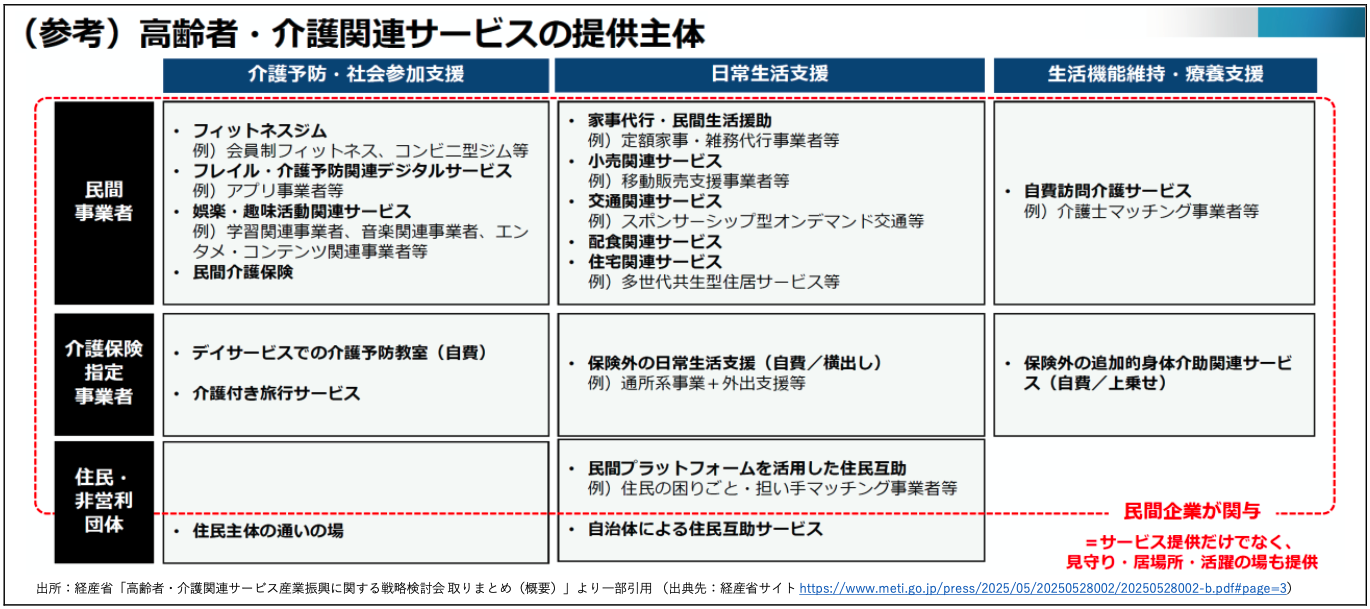

高齢者・介護関連サービスにおける異業種の連携では、提供主体や支援区分によって高齢者ニーズと連携のフィールドが変化します(下図)。介護事業者は、介護サービス特有の利用者との距離感や接触頻度の高さを強みに、「産福共創モデル」におけるパートナー選定を有利に進められます。これまで競争相手だった企業が共創パートナーとなることで、サービス単体では困難だった人材不足や経営課題を乗り越えていけるでしょう。

■ 地域特性に応じた「産福共創モデル」の方策の活用

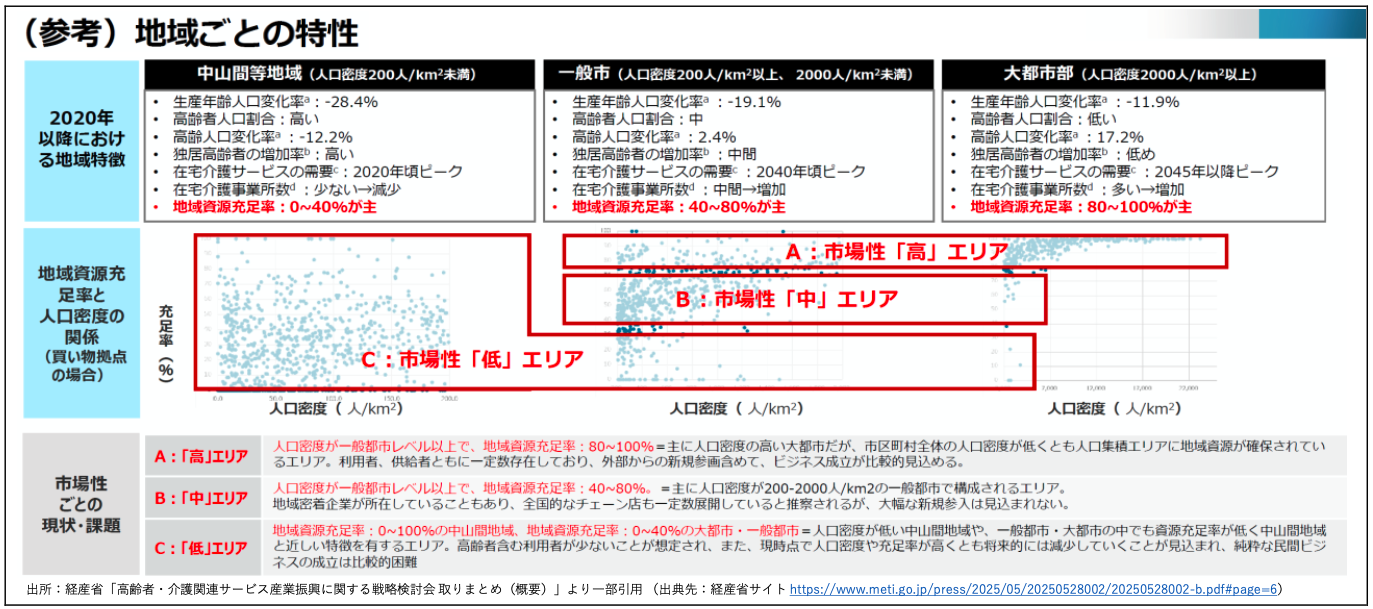

介護事業者が「産福共創モデル」を取り入れていくためには、自社の強みと地域の既存資源・活動を組み合わせ、相互に共創・連携する視点が非常に重要です。このプロセスでも、地域から不足する資源をシェアしたり、タスクをシフトしたりする観点が欠かせません。「産福共創」の形は一律ではなく、人口密度や地域資源の充足度など、地域ごとの特色によってその最適な姿は異なります(下図)。そのため、地域の「市場性」を基準とした「高」「中」「低」の3分類のどのエリアに該当するかを見定め、各々の地域特性に応じた方策を踏まえていけば、より現実的な取り組みが実行できるはずです。

▼大都市部(A:市場性「高」エリア)での方策

大都市部には高齢者が多く居住し、多様なニーズが存在するため、ここは新規性の高いサービス開発の「ラボ(試験的フィールド)」と位置づけられます。ビジネスモデルを確立し、他地域への展開を目指すプロセスでは、地域ケア会議や協議体への事業者参画を通じてニーズを探るなど、既存の場の活用も重要です。また、ここでは複数の民間企業等が連携し、それぞれが接点を持つ高齢者のニーズに合った新たな価値を創出する「民民連携」の促進も期待できます。地域づくりに関わる民間企業間の主体的な連携は、地域経済の活性化や持続可能な地域共生社会の実現につながります。

▼地方・一般市(B:市場性「中」エリア)での方策

地方や一般市では、地域に根差した企業との連携や、自治体が持つ多様な資源(公共施設、情報、人材、ノウハウ)を活用したサービス提供支援を通じて、既存資源を徹底的に活用するモデルが想定されます。小売店、飲料販売、郵便局など地域に根差した企業は、その実情への精通度を活かし、自治体と各種協定を結ぶことで、新たな資源を地域に呼び込む主体となる可能性があります。自治体が民間企業の出店検討や集客を支援し「お墨付き」を与えることで、事業収益性を高め、地域の資源充足や経済活動の持続性を高めるうえで重要です。

▼中山間・過疎地(C:市場性「低」エリア)での方策

中山間地域や過疎地では、自然な形でのビジネス成立が難しいため、公的事業との連携や住民互助活動の効率化を通じて、必要性の高い資源の維持を図るモデルが想定されます。ここは「足りない資源をタスクシェアし合う」観点が最も色濃く現れるエリアと言えるでしょう。事業として収益を上げにくいエリアであることから、公的な財源も活用しながら事業を進める必要があります。例えば、介護予防・日常生活支援総合事業の「多様なサービス・活動」を組み合わせ、タスクシェアすることで、新しい価値を生み出すことを目指します。また、非営利性の高い助け合い活動を、民間事業者が自治体から委託を受け、デジタル技術を用いて効率化することで、活動が継続できるよう収益性を高める支援を行います。これはタスクシフトの典型例であり、既存の地域活動に民間の効率化スキルやノウハウを取り入れ、持続可能なものにする取り組みと言えます。

■ 「産福共創モデル」強化のための介護事業者の取り組み

最後にまとめとして、全体のポイントをおさらいします。介護事業者が「産福共創モデル」を取り入れ、地域に根差した取り組みを強化していくには、「資源の見える化」「コーディネーター機能の強化」「既存サービスと新たな取り組みの融合」といった3点が重要になります。

まずは、高齢者や住民の具体的な困りごとや潜在的なニーズを深く掘り起こすことが不可欠です。同時に、地域内の企業、NPO、個人が持つスキル、スペース、提供可能なサービスといった潜在的な資源を洗い出し、「見える化」することで、地域の現状を明確に把握し、効果的な連携の基盤を築きます。

次に、ニーズと資源を結びつけるためには、「コーディネーター機能の強化」がポイントです。企業や多様な関係者との連携ネットワークを構築・深化させるうえで、積極的なコミュニケーションと関係構築を進めていきます。また、地域住民が気軽に相談でき、企業との協働のアイデアが生まれるような「交流の場」を設けることも効果的です。

そして、最後に、 「既存の介護サービスと新たな保険外サービスや他社サービス、地域活動を融合」させることで、より包括的で持続可能な地域支援体制を築いていくことが、「産福共創モデル」成功の鍵となります。これらの取り組みを推進することで、介護事業者は単なるサービス提供者から、地域全体の課題解決と活性化を担う中核的な存在へと進化できるでしょう。

以上の内容を踏まえたうえで、前述した地域の高齢者・介護関連サービスのコンテンツを改めて俯瞰すると(下図) 、介護保険制度だけではカバーしきれない多様な利用者ニーズを補完し合えるパートナー企業が身近に存在することに気づかされるかもしれません。他企業にとっても、介護サービスとの接点を持つことは既存サービスの付加価値を高める可能性を秘めています。このことから、今後の地域共生社会の実現には、関連サービス間のパートナーシップ強化が極めて重要だと言えるでしょう。

▼今月号の考察

今回は、経産省が提唱する「産福共創モデル」をもとに、介護事業者の取り組みポイントを整理しました。 「産福共創モデル」は、介護事業者が利用者との密接な関係性を強みに、多様な民間企業や地域資源と連携・共創し、介護保険外のニーズにも対応しながら、社会課題の解決と新たな経済的価値の創出を目指す理想形です。介護事業者は、これらを参考に、取り組みを強化することで、人材不足や経営課題を乗り越え、地域包括ケアシステムの深化に貢献し、持続可能な地域共生社会の実現を牽引する存在として、さらに活躍の場を広げていけるでしょう。

・本資料は情報提供のみを目的としたものであり、いかなる取引の勧誘或いは取引を確認するものではありません。

・本資料に記載された内容は、現時点において一般に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づき作成されておりますが、当社はその正確性・確実性を保証するものではありません。また、ここに記載されている内容は、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。

・本資料のご利用並びに取り組みの最終決定に際しましては、ご自身のご判断でなされますよう、また必要な場合には顧問弁護士、顧問会計士などにご相談の上でお取り扱い下さいますようお願い致します。

・当社の承諾なしに、本資料の全部または一部を引用または複製することを禁じます。

★「ヘルスケア最新情報TOPIX「介護編」2025.7月号」(PDF形式)のダウンロードは こちら から

■ 提供:株式会社 医療経営研究所